Пожарные Древнего Рима. Часть 1

Пожар в Риме

По словам римского юриста и историка Ульпиана, за один день в столице возникало несколько пожаров разной интенсивности. В I в. до н. э. богатеи Рима защищали свои строения с помощью команд пожарных, набранных из рабов. Интересно, что для приобретения популярности и голосов граждан на выборах богатые домовладельцы со своими командами принимали участие в ликвидации пожаров в городе. Историки упоминают о местном римском олигархе Марке Лицинии Крассе, который организовал собственную команду огнеборцев из пленных галлов. У таких пожарных были даже специальные учения по отработке навыков тушения огня. В историю Красс вошел тем, что, прежде чем ликвидировать пожар, он скупал за бесценок горящие и соседние дома. После тушения недвижимость ремонтировали и продавали с большой выгодой. На вооружение пожарных команд Красса были ведра, лестницы, верёвки и пропитанные уксусом покрывала. Огонь с трудом мог охватить языками пламени ткань с такой кислотой, что эффективно использовалось задолго до римских пожарных в Древней Греции. У первых огнеборцев Рима появилось свое название – «спартеоли», или пеньковые солдаты, так как и костюмы, и канаты пленных галлов были из пеньки.

Официально пожарную службу Рима организовал император Август в 21 г. до н.э. В состав входили государственные рабы столицы империи – их численность в разные времена могла превышать шесть сотен. Примечательно, что руководить столь важной конторой должен был чиновник, отвечающий, помимо этого, еще и за организацию питания, правопорядок, ремонт здания и даже развлечения горожан. Естественно, эффективно командовать пожарными при такой обширной функциональной нагрузке чиновник не мог. Вся организация рабов-огнеборцев разделялась на подразделения по 20-30 человек в каждом, которые дислоцировались в разных частях Рима. На вооружении, кроме различных багров, лестниц и вёдер, были огромные шерстяные покрывала, которыми закрывали прилегающие к пожару дома, предварительно намочив их. Такие влажные «щиты» изготавливались в специальных артелях Рима.

Учитывая порой катастрофические последствия возгораний, власти очень внимательно следили за дисциплиной в отрядах пожарной охраны. Небрежность при патрулировании наказывалась штрафами. С одного из командиров отрядов (магистра) взыскали ощутимый штраф за то, что не вовремя потушил лавку ювелира.

Однако и такие меры не приводили к значимым результатам – Рим регулярно горел, отстраивался и горел вновь. Ко второму тысячелетию Рим был самым населенным городом Европы и крайне важным административным центром империи. Поэтому потери от пожара могли подкосить все государство. В 6 г. до н. э. пламя в очередной раз охватили столицу, и император Август собрал для ликвидации весь личный состав рабов-пожарных, а также множество жителей. Итоги тушения дали понять владыке империи, что 600 человек не хватает для полноценной охраны города, да и рабы были не совсем мотивированы на борьбу с огнем. Так появился корпус вольноотпущенных пожарных, состоящий из семи когорт численностью 7 тыс. человек. Со временем его расширили до 16 тыс., но добавили функции полиции – борьба с грабителями, а также контроль уличного освещения. В этой генерации пожарная служба Древнего Рима была уже военизированной структурой на казарменном положении. Возраст принимаемых на работы варьировался от 18 до 47 лет, и брали как вольноотпущенных, так и рабов, которые были освобождены в пределах империи. Когортами командовали трибуны, которые имели военный опыт, но к аристократии не принадлежали. На этой службе били, а за некоторые провинности могли выслать из столицы на периферию страны. Однако были и бонусы – после шести лет службы пожарный мог рассчитывать на римское гражданство, а позже этот период сократили до трех лет. Во главе корпуса стоял «префект бодрствующих» — один из самых знатных людей Рима из сословия всадников, занимавший в иерархии управленцев четвертое место.

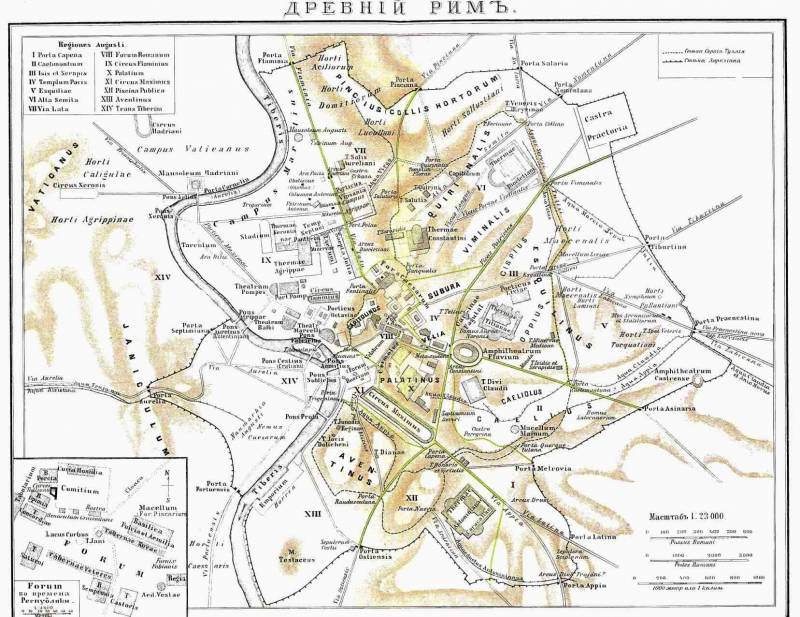

Древний Рим

Рим в те времена делился на четырнадцать районов – по две на одну когорту пожарных. В случае большого возгорания соседние когорты оказывали помощь в тушении. Охрана города от возгорания была организована пешими и конными патрулями, а также стационарными постами на башнях. Кроме того, римское руководство позаботилось о запасах воды, для чего в черте города вырыли сразу семьсот водохранилищ (колодцев). Типичные казармы пожарных Рима представляли из себя просторные залы, облицованные мрамором и щедро украшенные статуями с колоннами. Сами огнеборцы спали в комнатах, которые выходили в залы. Именно в пожарной службе Рима появилась первая специализация бойцов отрядов пожаротушения. Были люди, занимающиеся ремонтом и обслуживанием ручных водяных насосов (сифонарии), а также ориентирующиеся в городской застройке и способные быстро найти воды для тушения (акварии). Часть отряда пожарных отвечала за разборку горящих сооружений и оттаскивание горячих бревен (крючники и серповники). Были ещё у римских огнеборцев центонарии с мокрыми от уксуса суконными и войлочными покрывалами, набрасываемыми на очаги возгорания. Отдельным подразделением была сотня (центурия) спасателей, которые отвечали за вывод из зоны горения людей. А баллистарии во время пожара занимались метанием из своих баллист камней по пылающим зданиям с целью сбить пламя.

Отличительной чертой римских команд пожарных была стальная каска, мало отличающийся от аналогичного головного убора военных Рима. В дальнейшем, именно этот «фасон» каски станет объектом для подражания всех пожарных служб мира.

Каски пожарных Древнего Рима

Какая была последовательность действий отрядов пожарной охраны во время работы на объекте? Командир, то есть трибун, выстраивал личный состав отрядам цепочкой от водоема, который указывал «навигатор» акварий. Ведрами бойцы другу другу передавали воду к месту возгорания. Работали ручные помпы, выкачивая воду из близлежащих колодцев или водохранилищ. Непосредственно с огнем работали центонарии, набрасывая на пламя тряпки с уксусом, а крючники с серповщиками разрушали горящее здание. Иногда было необходимо разрушить близлежащие строения, чтобы огонь не смог распространиться на большие площади – для этого служили камнеметы с расчетами баллистариев. Вообще, самым распространенным приемом борьбы с крупным пожаром было даже не тушение, а расчистка пространства вокруг горящего здания.

Проблему ответственности за пожароопасное поведение осветили в середине V в. до н. э. в памятнике древнеримского права «Закон двенадцати таблиц». Поджигателя, в соответствии с этим документом, следовало «заключить в оковы и после бичевания предать смерти того, кто поджигал строения или сложенные около дома скирды хлеба, если совершил это преднамеренно». Префекты инспектировали кухни, отслеживали состояние печей, проверяли наличие запасов воды для тушения пожаров, а также могли привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. Как обычно, особо непонятливых домовладельцев били. Так, в одном из указаний императора Севера префекту ночных стражей говорилось: «Нанимателей домов и тех, кто небрежно обращается у себя с огнем, можно по твоему приказу наказывать розгами или бичами. Если же будет доказано, что умышленно вызвали пожар, то передай их Фабию Иилону – префекту города и нашему другу». Что мог сделать с поджигателями Фабий Иилон, можно только догадываться.

Продолжение следует….

По материалам:

Абрамов В.А. и другие. История пожарной охраны.

Титков В.И. В Древнем Риме // Пожарное дело. 1990, №3.

Информация