История техники огнеборцев. Пожарная сигнализация

Пожарный горн в венском музее

Также в команде стражников со временем появился горнист, рожком извещающий окрестности о опасности. Шли века, города становились все выше и выше, и даже наблюдения с простых возвышенностей стали неэффективны. Очередным этапом эволюции системы оповещения о пожаре стали каланчи, с которых днем место возгорания указывалось флагом, а ночью – фонарем. Городам, построенным из дерева, такие меры предупреждения были особенно актуальны. Вот, что указывал царь Алексей Михайлович в 1668 году в своей грамоте относительно порядка подачи пожарного сигнала в Москве: «Буде загорится в Кремле городе, в каком месте нибудь, и в тою пору бить во все три набата в оба края по скору. А буде загорится в Китае, в котором месте нибудь, и в тою пору оба же края полехче…»

С проблемами ориентирования пожарных бригад на горящие дома в городах впервые столкнулись в Европе – сказывались большие площади столиц. В Риге, к примеру, о пожарах оповещали одновременным колокольным звоном сразу с четырех церквей, причем, направление на пожар обозначали условным числом ударов. А венские наблюдатели использовали для точности в качестве ориентиров кресты на башнях. Кроме того, в европейских столицах стали использовать оптику для визуального контроля городской территории. Сначала это были классические подзорные трубы, позже их заменили топоскопами, которые позволяли определять пожар даже в предместьях города.

Топоскоп пожарного из венского музея пожарной охраны

Но с высокой каланчи еще надо было оперативно доставить информацию пожарной команде о характере пожара и месте его появления. Для этой цели была изобретена пневматическая почта, аналог которой можно наблюдать в сети современных супермаркетов – по ним кассиры получают наличность. Появление такого способа коммуникации датируется 70-ми годами XVIII века и с тех пор он надолго стал стандартным оборудованием пожарных частей по всему свету. В маленьких городах получили распространения особые пожарные набатные колокола, которые изготавливали из амальгамы (сплавы ртути с различными металлами).

Русские набаты, используемые, помимо прочего, для поднятия пожарной тревоги

Сила звука такого колокола объяснялась тем, что диаметр раструба превышал высоту. Но гораздо громче оповещал все окрестности о пожаре специальный ревун, представляющий из себя железный цилиндр с поршнем, нагнетаемый воздух из которого под давлением попадал в рупор с пищалкой. Очевидцы упоминают, что слышно было такую сирену на удалении 7-8 км. Если же возгорание в городе было серьезным и требовались усилия нескольких пожарных расчетов из разных частей города, то в ход шла система условных знаков. К примеру, красный флаг днем или красный фонарь ночью обозначал сбор всех частей в определенном заранее месте, а белый флаг или зеленый фонарь требовал подкрепления.

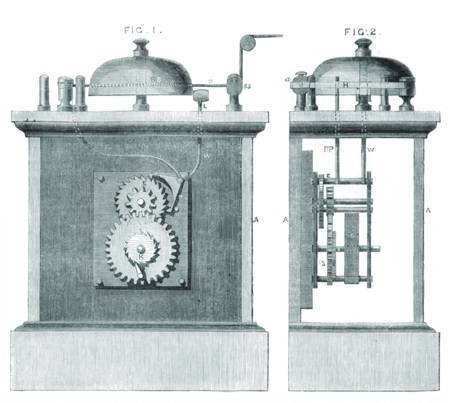

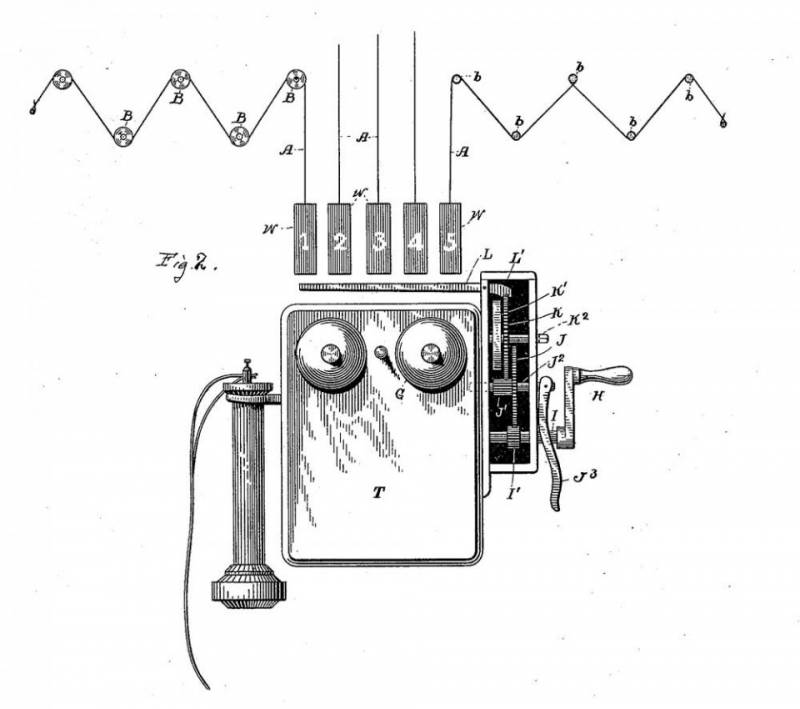

В системе предупреждения о пожаре со временем стали появляться элементы автоматизации – при Петре I на кораблях стали использовать огнепроводящий шнур с порохом. Насколько эта методика было эффективна и не усугубляла ли она последствия пожара, история умалчивает. В Англии середины XIX века, если верить российскому изданию «Отечественные записки», в жилых домах на длинный шнур вешали металлическую гирю. Шнур протягивали через комнаты и если он от огня перегорал, то гиря падала на миниатюрное взрывное устройство. Аналогичная техника применялась и в промышленности, только в этом случае гиря падала на спусковой механизм пружинного завода набатного колокола. В русском исполнении подобной техники изобретатель Карл Дион смог достичь такой чувствительности, что система реагировала даже на горячий воздух. Такие «игрушки» стали постепенно вытесняться электрическими оповещателями, которые с 1840 года вошли в пользования в Америке и Германии. Фактически это были простейшие электрические звонки, замененные позже телеграфными аппаратами. В местах скопления людей в европейских столицах середины XIX века теперь можно было увидеть аппараты Морзе, по которым специально обученный человек информировал пожарную службу о возгорании. Еще больше упрощал процесс вызова берлинский извещатель, располагающийся на улицах столицы через каждые 100-160 метров. Любой прохожий мог в случае опасности крутануть пару раз рукоятку для подачи сигнала тревоги. В итоге, все новшества к началу XX века снизили время прибытие лучших пожарных подразделений до 10 минут. Настоящим совершенством того времени стал телеграфный аппарат «Гамавелль и Ко», выдающий во время тревоги на индикаторе место возгорания, а также фиксировал на ленте время и дату вызова. Примечательно, что система будила не только дежуривших пожарных, но и передавала тревожный звонок в квартиру брандмейстера. В России такая техника появилась только в 1905 году в Литовской части Санкт-Петербурга. Но не смотря на все усилия, многие пожары успевали за время реагирования дружин огнеборцев распространиться на значительные площади. Дело было в том, что, когда наблюдатели снаружи фиксировали пожар, он уже охватывал большую часть внутренних помещений здания. Поэтому возникала необходимость оперативного информирования пожарных даже о простом повышении температуры в помещениях. Для этой цели отлично подходило замыкание (размыкание) цепи различных электрических систем за счет изменения объема жидкости, формы пружины и тому подобного.

Вариант механической пожарной сигнализации из Англии, середина 19 века

Одним из первых стал Гельборт, который предложил в 1884 году для этого некую жидкость, кипящую при 40 градусах. Её заливали в металлическую емкость с расположенной в крышке контактной системой. Как только жидкость от огня закипала, пары давили на крышку и электрическая цепь замыкалась. А далее – или просто громкий звонок, или сразу тревога на пожарный пост. Примечательно, что изобретатель жил и работал в Санкт-Петербурге. Аналогичный принцип работы был позаимствован немецкой фирмой «Сименс-Гальске» для массы своих пожарных извещателей.

Патент на механическую пожарную сигнализацию на несколько «шлейфов». США, 1886 год

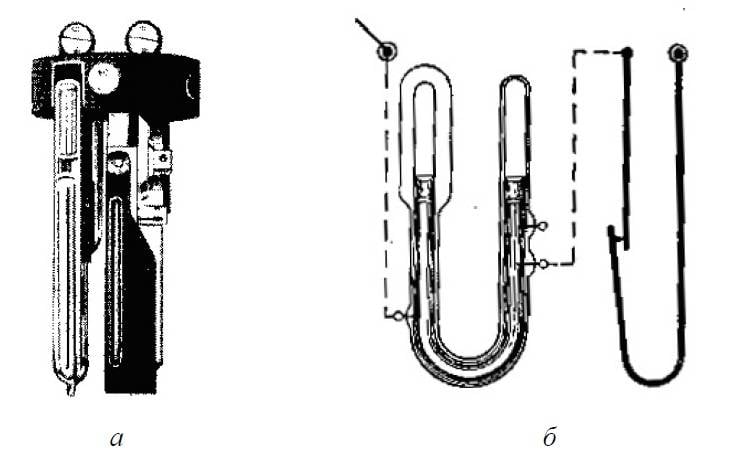

Эволюционируя, пожарная сигнализация становилась все более изощренной в техническом исполнении. Появились дифференциальные системы, реагирующие на нарастание температуры в помещении. В России на подобные конструкции уже с конца XIX века стали выдавать привилегии – в 1886 году М. Швамбаум и Г. Стыкопульковский таким образом оформили свой «Электроавтоматический аппарат для подачи сигналов о пожаре». Во многих извещателях тех времен стали широко применяться легкоплавкие вставки, которые прерывали электрические контакты, а также металлические пластины, деформирующиеся под действием тепла.

Дифференциальный извещатель фирмы "Сименс": а — общий вид; б — схема включения

Так, в 1899 году московский крестьянин Яков Казаков разработал автоматический пожарный контакт, который был изготовлен из материала, расширяющегося при нагревании. Но при всем этом в Санкт-Петербурге с середины XIX века подавляющее большинство всей пожарной сигнализации было импортного происхождения. В 1858 году у сенных весов на Калашниковской набережной установили ручную сигнализацию немецкой «Сименс». А в 1905 году победителем конкурса на установку электрических извещателей в Санкт-Петербурге стала компания «Геймвелл». И только к 1907 году пожарная сигнализация появилась в Москве и Царском селе. Первенцем отечественного производства стал клапанный лучевой сигнализатор, который стали производить на заводе имени Козицкого в 1924 году. А в 1926 году появилось АО «Спринклер» (от англ. sprinkler – разбрызгиватель или оросительная головка) — основоположник советской инженерной школы противопожарной автоматики. А в мировом масштабе следующей важной вехой истории пожарной техники стали автоматизированные системы тушения.

Продолжение следует....

По материалам издания: Абрамов В.А., Глуховенко Ю.М., Сметанин В.Ф. История пожарной охраны.

Информация