«Битвы шифровальщиков» при обороне Москвы

Подготовка специалистов в столь непростом деле была начата в 1937 году в Ленинграде на базе Военной электротехнической академии имени С. М. Буденного (инженерно-радиотехнический факультет). С началом войны в июле 1941 года выпускников перебросили в подмосковный учебный центр, в котором началась целевая подготовка к работе с немецкими шифрами и радиограммами.

Генерал-лейтенант разведки Красной Армии П. С. Шмырев писал по этому поводу:

Именно битва под Москвой стала первым испытанием для подразделений радиоразведки Красной Армии, в ходе которых удалось определить направление главного удара немцев и места сосредоточения. О событиях осени 1941 года свидетельствует начальник разведки Западного фронта генерал Т. Ф. Корнеев:

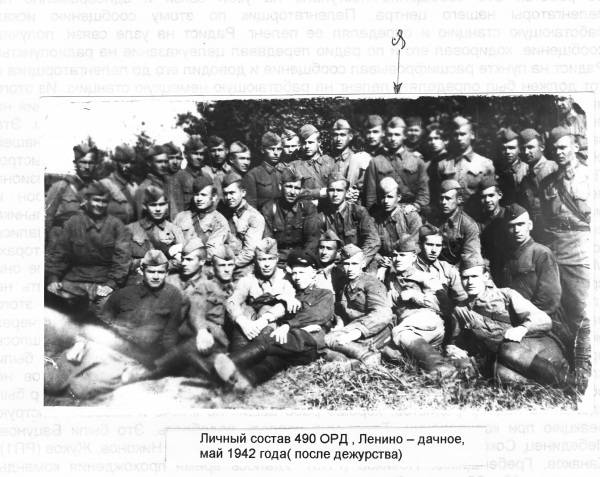

В начале осени 1941 года из Ташкента в Подмосковье был переведен 490-й отдельный радиодивизион, основной задачей стала разведка действием немецких армад бомбардировщиков, определение аэродромов базирования и планов воздушных ударов. Информация от 490-го дивизиона поступала непосредственно в Ставку Верховного Главнокомандования и послужила основой успешных действий советской ПВО. На основе донесений радиоразведки в ноябре 1941 года под Москвой удалось предупредить войска о грядущем немецком наступлении сразу за два дня. А уже в конце ноября разведка информировала о серьезных потерях немцев под Тулой, снарядном голоде под Волоколамском и нехватке горючего – все это стало одним из кирпичиков успешного контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Стратегические последствия работы советской дешифровальной службы в период московской битвы также сложно переоценить. Так, ветеран службы радиоразведки Кузьмин Л. А. в статье «Не забывать своих героев» приводит примеры работы дешифровальщиков:

Капитан госбезопасности С. С. Толстой

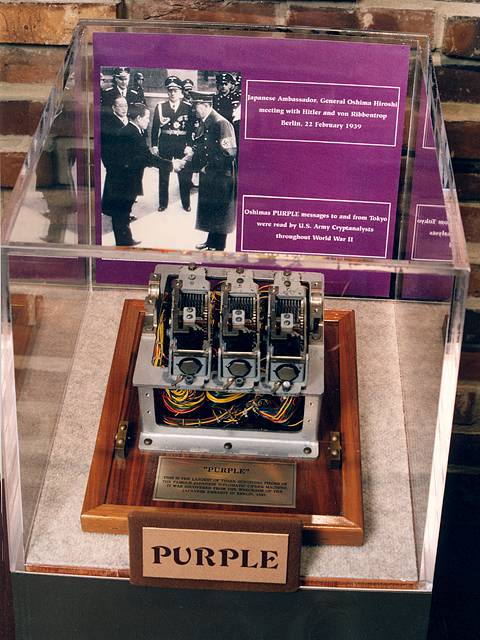

В годы войны японский отдел НКВД возглавлял капитан Сергей Семенович Толстой, который внес большой вклад в расшифровку переписки военного командования Страны восходящего солнца. Кроме этого, Толстой и его команда раскрыли алгоритмы многих вражеских кодов, а также «хакнули» японские шифрмашины: «оранжевую» (Orange), «красную» (Red) и «пурпурную» (Purple).

27 ноября 1941 года из Японии в собственное посольство в Берлине было передано сообщение, которое наши специалисты успешно декодировали: «Необходимо встретиться с Гитлером и тайно разъяснить ему нашу позицию в отношении Соединенных Штатов. Объясните Гитлеру, что основные усилия Японии будут сконцентрированы на юге и что мы предполагаем воздержаться от серьезных действий на севере».

Собственно, это, а также подтверждения нейтралитета Японии со стороны Зорге стали важным фактором успешного наступления под Москвой. Зорге, как известно, внес чуть ли не решающий вклад в трезвую оценку настроений японского руководства. Стало знаменитым его сообщение: «Вступление Японии в войну против СССР не ожидается, по крайней мере, до весны следующего года». Итогом работы по японской теме стали эшелоны войск Красной Армии, которые были переброшены на помощь Москве с Дальнего Востока и Сибири. В общей сложности советское руководство ослабило группировку войск на востоке на 15 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии, 1700 танков и 1500 самолетов. О значении таких сил в обороне Москве и последующем контрударе, думаю, говорить излишне.

Деталь шифровальной машины Purple ("пурпурная"), обнаруженная силами США в конце Второй мировой войны в японском посольстве в Берлине

Самоотверженный труд радиоразведки не остался незамеченным – в апреле 1942 года Президиум Верховного Совета СССР наградил 54 сотрудников орденами и медалями различного достоинства.

Отдельной историей битвы за Москву стала работа наших спецслужб с отдельными экземплярами немецкой машины «Энигма», которые были захвачены в ходе боев в декабре 1941 года. В советский плен попали несколько шифровальщиков вермахта. Работа над немецкой чудо-машиной шла напряженная, и к концу 1942 года спецы дешифровальной службы ГРУ уже сконструировали особые механизмы для расшифровки, а также создали математическую модель «Энигмы». Это все позволяло детально рассчитать алгоритмы работы техники, выявить недостатки и учесть их при разработке собственного аналогичного аппарата шифрования. Но в январе 1943 года немцы усложнили принцип работы «Энигмы» (добавили барабан), и здесь наши специалисты оказались в тупике – соответствующей электронной базы в СССР в то время не было. Интересную гипотезу также выдвинул по этому поводу исследователь истории криптографии Д. А. Ларин, в соответствии с которой руководству СССР не было нужды взламывать «Энигмы». Исчерпывающую информацию военные получали по линии агентурной разведки, и тратить гигантские средства на «Энигму» было бы неэффективно.

Очень точно оценил работу отечественных дешифровальщиков бывший директор ФАПСИ генерал А. В. Старовойтов:

По материалам:

1. Анин Б. А., Петрович А. И. Радиошпионаж. М.: Международные отношения, 1996.

2. Бурнусов И. Мэтр радиоэлектронной разведки // Независимое военное обозрение. 2009. № 3.

3. Бутырский Л. С., Ларин Д. А., Шанкин Г. П. Криптографический фронт Великой Отечественной. Разведка и контрразведка // Защита информации. Inside. 2010. № 2.

4. Куличенко В. Русские против «Энигмы» // Независимое военное обозрение. 2004. № 40.

5. Сыромятников Б. Неоценимый вклад. Военные контрразведчики в битве под Москвой // Независимое военное обозрение. 2006.

6. http://www.38brrzk.ru.

Информация