Крылатая гордость России (Часть третья) – ТБ-1

В начале 1920-х годов среди авиаконструкторов молодой Советской республики разгорелась дискуссия, из чего необходимо строить самолеты. Обилие в СССР лесов, казалось, должно было склонить к тому, что советские самолеты должны быть выполнены из дерева. Но были среди молодых советских авиаторов и те, кто придерживался того, что СССР должен выпускать цельнометаллические самолеты. К числу последних относился и Андрей Николаевич Туполев.

Проведенные в СССР испытания доказали, что алюминиевые самолёты обладают лучшими, по сравнению с деревянными, летными характеристиками. Несмотря на то, что алюминий имеет больший, чем дерево, удельный вес, самолеты, выполненные из алюминия, оказывались легче деревянных. Объяснялось это тем, что в деревянных самолетах меньшая прочность древесины компенсировалась увеличенной толщиной лонжеронов, нервюр, шпангоутов и стрингеров. Успех легких цельнометаллических самолетов, которые были созданы Туполевым, убедил руководство страны в целесообразности создания тяжелого цельнометаллического бомбардировщика. 11 ноября 1924 года по заказу Особого технического бюро в ЦАГИ приступили к работам над проектированием и постройкой ТБ-1.

Опытный образец бомбардировщика ТБ-1 поднялся в воздух 26 ноября 1925 года. Этот самолет был поистине легендарной машиной, к которой во многих случаях можно было применить словосочетание «первый советский». Это был первый советский бомбардировщик-моноплан, первый советский цельнометаллический бомбардировщик, первый советский бомбардировщик, который поступил в серийное производство. Помимо этого ТБ-1 стал родоначальником целого семейства многомоторных самолетов, которые были созданы под руководством известного советского авиаконструктора А. Н. Туполева. Именно с ТБ-1 начинается в нашей стране становление стратегической авиации.

Описание конструкции

ТБ-1 – это двухмоторный свободнонесущий цельнометаллический моноплан. Основной материал корпуса – дюралюминий с использованием в особо нагруженных местах конструкции стали. Планер бомбардировщика мог делиться на отдельные агрегаты, что облегчало его изготовление, ремонт и транспортировку. Основу конструкции составляли фермы из стальных и дюралюминиевых труб, которые несли на себе основную нагрузку. Гофрированная обшивка обеспечивала самолету жесткость на кручение и прочность.

Фюзеляж бомбардировщика в поперечном сечении представлял из себя трапецию с сужением к низу и включал в себя 3 отсека: Ф-1 – носовой, Ф-2 – центральный и Ф-3 – хвостовой. Каркас фюзеляжа включал в себя 21 шпангоут, 9 из которых были усиленными. Толщина гофрированной обшивки в основном составляла 0,3 мм, она приклепывалась к полкам профилей открытым способом. В нижней части каркаса фюзеляжа располагались 2 лонжерона, изготовленные из труб.

Оперение бомбардировщика ТБ-1 было свободнонесущим, все рулевые поверхности оснащались роговой компенсацией. Стабилизатор можно было регулировать в полете. Угол его установки можно было изменять при помощи штурвала, который находился справа от левого пилота. Самолет оснащался 12-цилиндровыми двигателями водяного охлаждения BMW VI или М-17 отечественного производства. В эксплуатации машины допускалось использование одного двигателя М-17 и одного BMW VI. Двигатели запускались при помощи автостартера или сжатого воздуха, а в случае необходимости и в ручную, путем раскручивания винта. Воздушные винты конструкции ЦАГИ были деревянными, двухлопастными, левого вращения. Диаметр винтов составлял 3,3 метра. Их производили из ясеня или дуба и снабжали алюминиевой оковкой.

Самолет имел 10 бензиновых баков общей емкостью – 2100 литров, все баки были объединены в одну систему. Баки подвешивались в крыле самолета на металлических лентах с войлочными прокладками. Каждый двигатель помимо всего прочего оснащался специальным масляным баком на 56 литров, который располагался в мотогандоле за противопожарной перегородкой.

Шасси ТБ-1 было пирамидального типа и оснащалось резиновой шнуровой амортизацией. Колеса были спицевыми. Первоначально применялись импортные колеса фирмы «Палмер» размера 1250 на 250 мм, позднее отечественные размера 1350 на 300 мм. В хвостовой части фюзеляжа располагался металлический костыль, имеющий резиновую амортизацию. Зимой колеса бомбардировщика можно было заменить на лыжи. Также вместо колесного шасси на самолет можно было установить поплавки, хвостовой костыль при этом снимался. ТБ-1, оснащенные поплавками, дополнительно получали плавучий и донный якоря, швартовочные приспособления и багор.

В передней кабине был установлен указатель скорости, высотомер, компас АН-2, часы «Егер», термометр для определения температуры наружного воздуха и другое оборудование. В кабине летчиков находились указатели поворота, скольжения и скорости, высотомер, 2 тахометра, компас АЛ-1, часы, по 2 термометра для масла и воды, а также по 2 бензиновых и масляных манометра. В задней кабине располагался высотомер, компас АН-2, указатель скорости и часы.

Радиооборудование бомбардировщика включало в себя коротковолновую приемо-передающую телеграфно-телефонную станцию 11СК, предназначенную для связи с аэродромными радиостанциями на большой дальности, а также станцию 13СП, которая служила для приема сигналов радиомаяков. Обе могли работать с жесткой, натягивавшейся между стойками на крыле, а также выпускной антенной. Электрооборудование состояло из навигационных и кодовых огней, двух посадочных фар, ночного освещения в кабине. От сети самолета запитывалась также радиостанция. Ток обеспечивали аккумуляторы и генератор РМ-9.

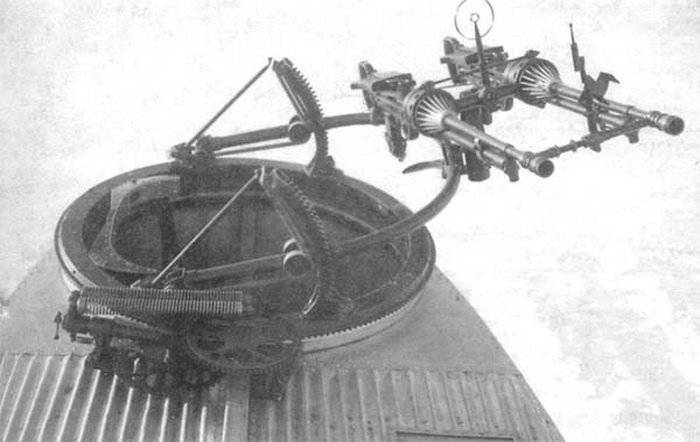

Стрелковое вооружение бомбардировщика включало 3 спаренных установки с 7,62-мм пулеметами. Первоначально это были английские «Льюис» обр. 1924 года, позднее отечественные ДА. Пулеметы монтировались на турелях Тур-5 (кормовые, перекатывающиеся с борта на борт) и Тур-6 (носовая). Общий вес бомбовой нагрузки мог доходить до 1030 кг. Возможными вариантами загрузки были: 16 бомб калибра 32, 48 или 82 кг в бомбоотсеке. Или до 4-х бомб весом в 250 кг. на внешней подвеске. Самолет оснащался немецким бомбардировочным прицелом Герц FI.110.

Экипаж бомбардировщика включал в себя 5-6 человек: первый пилот, второй пилот (при полетах с максимальной продолжительностью), бомбардир и 3 стрелка. Функции одного из стрелков мог выполнять бортмеханик.

Эксплуатация

Бомбардировщик ТБ-1 достаточно быстро был освоен личным составом ВВС. 1 мая 1930 года бомбардировщики участвовали в первомайском параде в Москве. Группа тяжелых бомбардировщиков прошла строем над Красной площадью. Второй раз самолет был публично показан 6 июля на Центральном аэродроме, где осуществлялась торжественная церемония передачи ВВС новых машин, которые считались подарком к XVI съезду ВКП(б).

Бомбардировщик ТБ-1 нравился пилотам. Машина была устойчива во всех режимах полета и, не смотря на свои существенные размеры, могла осуществлять достаточно глубокие виражи до 70-75 градусов. Правда при этом отмечались незначительные вибрации концов крыла, которые считались неопасными. Взлет самолета был также прост, как и посадка. При переходе с Р-1 на ТБ-1 пилотам необходимо было лишь привыкнуть к новой штурвальной колонке. ТБ-1 можно было достаточно успешно эксплуатировать и на неровных площадках. Единственным серьезным недостатком самолета признавался ограниченный обзор у пилотов во время руления и в самом начале взлета. Длинный нос самолета закрывал все спереди. Правый летчик видел только то, что справа, левый – слева. Поэтому по аэродрому рулежка выполнялась по командам штурмана, который стоял в проеме передней пулеметной турели. Заход на посадку производился также исходя от того, где сидел пилот: правый летчик выполнял правый разворот, левый, соответственно, левый.

Кабины бомбардировщика были тесноваты для работы экипажа с учетом использования зимнего обмундирования, в которое входила меховая шуба, валенки и рукавицы. Стоит признать, что в открытых кабинах самолета в холодную погоду было достаточно неуютно. В мороз летчикам приходилось прятать лицо за специальной шерстяной маской, а кожу смазывать гусиным жиром.

«Звездным часом» для ТБ-1 было лето 1932 года. К 25 августа данного года ВВС страны располагали 203 самолетами данного типа, более 1/3 из них базировались в Московском военном округе. Однако уже с осени 1932 года бомбардировочные бригады начали перевооружаться на новые четырехмоторные бомбардировщики ТБ-3. К весне 1933 года в составе ВВС оставалось лишь 4 эскадрильи, вооруженных данными самолетами. На первомайском параде 1933 года ТБ-3 в небе было уже в 2 раза больше, чем ТБ-1. Постепенно двухмоторный бомбардировщик вытеснялся на роль транспортных и учебно-тренировочных самолетов. Летчик, который не прошел на них подготовки, не допускался к полетам на новых четырехмоторных гигантах.

Век ТБ-1 в Красной Армии оказался довольно недолгим. С 1935 года самолеты ТБ-1 начали передавать в состав Гражданского флота или вовсе списывать. С оставшихся в составе ВВС машин снималось вооружение. Использовали их и в летных школах, которые готовили пилотов, штурманов и стрелков для бомбардировочной авиации. На 1 апреля 1936 года в летных школах находилось 26 подобных машин. При этом не все они могли подняться в воздух, к примеру, в 4-й школе авиатехников в Иркутске ни один из 4-х имеющихся самолетов не мог взлететь. На 25 сентября 1940 года в составе ВВС оставалось всего 28 самолетов ТБ-1.

Тактико-технические характеристики ТБ-1:

Размеры: размах крыла – 28,7 м., длина – 18,0 м.

Площадь крыла – 120 кв. м.

Масса самолета, кг.

- пустого – 4 520

- нормальная взлетная – 6 810

- максимальная взлетная – 7 750

Тип двигателя – 2 ПД М-17, мощностью 680 л.с. каждый

Максимальная скорость – 207 км/ч.

Крейсерская скорость – 178 км/ч.

Максимальная дальность полета – 1 000 км.

Практический потолок – 4 830 м.

Экипаж – 6 человека.

Вооружение: 6х7,62-мм пулеметов ПВ-1 и до 1000 кг. бомб.

Использованы источники:

www.airwar.ru/enc/bww1/tb1.html

www.opoccuu.com/tb-1.htm

Материалы свободной интернет-энциклопедии «Википедия»

Информация