«Никсоновский шок»: как США разрушили послевоенную экономическую систему

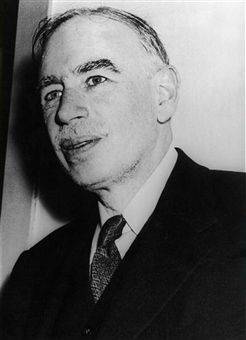

Экономика по Джону Кейнсу

Джону Мейнарду Кейнсу, потомственному экономисту, не удалось воочию увидеть последствия реализации своих экономических взглядов на практике. Он скончался в 1946 году, в сравнительно молодом возрасте – в 62 года. Поживи Кейнс еще лет двадцать, он бы обязательно убедился в правоте своих раскладов, так как на протяжении двух с половиной послевоенных десятилетий западные страны успешно реализовывали именно кейнсианскую модель организации экономики.

Толчком к появлению кейнсианской концепции стала «Великая депрессия» рубежа 1920-х – 1930-х годов, продемонстрировавшая губительные для стран и народов последствия неолиберальной экономической политики. Джон Кейнс пришел к выводу, что для рыночной экономики характерна склонность к сбережению части доходов, поэтому совокупный спрос в целом меньше совокупного предложения.

Толчком к появлению кейнсианской концепции стала «Великая депрессия» рубежа 1920-х – 1930-х годов, продемонстрировавшая губительные для стран и народов последствия неолиберальной экономической политики. Джон Кейнс пришел к выводу, что для рыночной экономики характерна склонность к сбережению части доходов, поэтому совокупный спрос в целом меньше совокупного предложения. Единственным путем преодоления этой тенденции является лишь государственное регулирование экономики посредством воздействия государства на совокупный спрос. Это воздействие должно проявляться, прежде всего, в снижении ставок процента для поощрения инвестиций и в увеличении денежной массы.

Недостаток спроса государство может покрывать посредством дотирования из бюджета, а также общественных работ. Если потребитель не может увеличить спрос, то это должно делать государство, и именно государственное регулирование позволит снизить уровень безработицы и повысить доходы населения, что приведет и к увеличению спроса.

В суровых условиях военного времени западным странам в любом случае пришлось следовать этой модели. Государства просто были вынуждены вмешаться в экономику, прежде всего для регулирования военных заказов, которые были очень внушительными. В военное время были предложены и меры социальной защиты населения. После окончания Второй мировой войны данная тенденция сохранилась, поскольку практически сразу началась «Холодная война» и западные страны были вынуждены конкурировать с Советским Союзом, также испытывавшим подъем, прежде всего, в сфере промышленности и технологий.

Таким образом, западные экономики в послевоенный период тяготели к государственному капитализму. Именно государственное регулирование позволило значительно увеличить доходы населения, повысить социальную защищенность рабочего класса, что стабилизировало западный мир и практически лишило левые силы шансов на воплощение в жизнь мечты о торжестве социалистической революции на Западе. Основной накал борьбы сместился в «третий мир» и был связан, прежде всего, с противостоянием антиколониальных и антиимпериалистических движений колониализму (в Африке) и собственным олигархическим режимам (в Латинской Америке).

Технологический рывок

В послевоенном мире технологии развивались особенно быстро. Гонка вооружений между США и СССР дала стимул и для развития не только военной, но и гражданской промышленности. Стала формироваться высокотехнологическая промышленность, непосредственно связанная с наукой. Даже в США, всегда представлявших себя апологетом рынка, высокие технологии сразу же попали под контроль государства. Был создан Отдел научных исследований и развития, после чего государство получило возможность планирования не только производства, но и научных разработок.

Для социума это обстоятельство также имело положительное значение, поскольку государственное регулирование научных исследований предполагало и их финансирование, и финансирование образовательных программ для «производства» ученых и инженерно-технических работников из талантливой молодежи, пусть и происходившей из небогатых семей. Результатом такой политики стал невероятный технологический скачок, последствия которого мы все прекрасно видим сегодня.

Особенно стремительными темпами высокие технологии стали развиваться в Японии, которая именно во второй половине ХХ века превратилась в самую высокотехнологичную страну мира и заняла лидирующие позиции на рынке электроники и другой высокотехнологичной продукции.

Как появились МВФ и МБРР

Еще вовсю полыхали бои Второй мировой войны, когда в июле 1944 года на горном курорте Бреттон-Вудс, что в штате Нью-Гемпшир на северо-востоке США собрались на международную конференцию представители 44 стран – участниц антигитлеровской коалиции, включая и Советский Союз.

Конференция получила название Бреттон-Вудской и имела важнейшее значение для экономического устройства и развития послевоенного мира. На конференции были приняты стратегические решения. Первое решение касалось создания международных финансовых институтов – Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). МВФ создавался для улучшения мировой торговли и стабилизации курса мировых валют, что подразумевало внесение странами-участницами МВФ взносов для выравнивания их платёжных балансов. Взносы МВФ должен был принимать в золоте и в национальных валютах стран-участниц.

Что касается МБРР, то его создание объяснялось необходимостью восстановления экономик государств, в наибольшей степени пострадавших от Второй мировой войны, а это были практически все страны Западной и Восточной Европы. Кроме того, МБРР должен был оказывать содействие и экономическому развитию латиноамериканских, азиатских и африканских стран, которые нуждались в помощи мирового сообщества для улучшения экономических показателей и условий жизни.

Второе важнейшее решение Бреттон-Вудской конференции относилось к валютному регулированию и подразумевало выработку общих принципов формирования валютных обменных курсов. Именно на конференции было принято решение о жестком фиксировании обменной цены золота и установлении обменных курсов для стран-участниц. Цена золота должна была составлять 35 долларов США за тройскую унцию (31 грамм). Устанавливались твердые курсы национальных валют по отношению к американскому доллару, при этом сохранялась возможность изменения курса валют посредством ревальваций и девальваций.

Для покрытия дефицита платежных балансов предусматривалась возможность кредитования у Международного валютного фонда. Одновременно на МВФ возлагалась и задача по контролю над соблюдением принципов конференции странами-участницами.

Таким образом, принципы государственного регулирования экономики распространились на всю мировую финансовую и экономическую систему, только контроль этот уже был межгосударственным, а осуществлялся наднациональными финансовыми институтами – МВФ и МБРР.

Отличительной чертой Бреттон-Вудской системы, сформировавшейся после конференции и исправно действовавшей три десятилетия, была и крайне низкая, в сопоставлении с современной, закредитованность – центральные банки следили за тем, чтобы банковские организации не предоставляли слишком много кредитов. Благодаря этому существенно сократились долги, огромные финансовые средства стали направляться в сферы науки и производства, что и привело к технологическому рывку. Мир впервые за долгое время почувствовал себя стабильно.

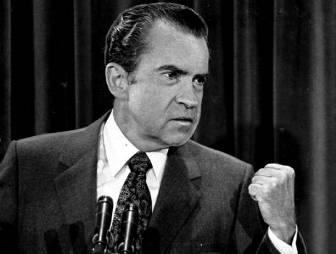

Как и почему США отказались от Бреттон-Вудской системы

Конец Бреттон-Вудской системы наступил в начале 1970-х годов, когда в США пост президента занимал Ричард Никсон. Именно он принял решение об отказе США в одностороннем порядке от привязки курса доллара к цене на золото. Поскольку отказ был неожиданным и происходил без согласия других стран, он вошел в историю под названием «никсоновского шока». Ведь к этому времени количество долларов, находившихся за пределами США, превышало то количество, которое находилось в самих Штатах. И страны, обладавшие большими запасами долларов, в одночасье лишились возможности менять доллар на золото.

Зачем Никсону потребовался такой рискованный шаг? Прежде всего, принятие решения о выходе из Бреттон-Вудской системы было обусловлено особенностями экономического развития США в 1960-е годы. К этому времени фактически завершилось послевоенное восстановление стран Западной Европы и Японии. Это привело к тому, что темпы роста американской экономики стали существенно снижаться. Капитал стал уходить из Соединенных Штатов в Европу, в самих США стала падать производительность. И это на фоне тех колоссальных расходов, которые несла американская бюджетная система в связи с войной в Индокитае, гонкой вооружений, технологическим противостоянием с Советским Союзом.

Что произошло после «никсоновского шока»

Последствием разрушения Бреттон-Вудской системы стал переход к свободному курсу валют, что открыло прямую дорогу для манипуляций с деньгами. Кейнсианская модель организации национальных и мировой экономик стала историей. Сменившие кейнсианцев неолибералы действовали в интересах «свободного рынка». И последствия такой перемены парадигм не заставили себя долго ждать.

Во-первых, снизилась доля зарплаты в составе ВВП. Во-вторых, возрос уровень закредитованности бизнеса и населения. В-третьих, западные страны стали переносить производственные мощности в те государства, где затраты на трудовые ресурсы были значительно меньшими – в Восточную и Юго-Восточную Азию. Переносили бы и в Африку, если бы континент был более стабилен в политическом отношении.

Неолиберальные реформы в экономике совпали с политическими и социокультурными преобразованиями, направленными на достижение все тех же целей – максимального разобщения людей и их подчинения интересам крупного капитала.

Уничтожение профсоюзного движения (даже в самых «синдикалистских» странах вроде Италии или Испании современный уровень влияния профсоюзов нельзя даже сравнивать с той мощью, которой они обладали прежде), неконтролируемая миграция из слаборазвитых стран Азии и Африки в Западную Европу, насаждение специфических политических и культурных идей и ценностей – все это является продуктом утверждения неолиберализма.

Соединенным Штатам удалось затормозить экономический рост Европы и вновь вернуть позиции, пошатнувшиеся в 1960-х годах. Но появились и новые проблемы. Прошло четыре с лишним десятилетия после разрушения Бреттон-Вудской системы и США опять столкнулись с многочисленными экономическими и социальными трудностями. Только ключевой конкурент поменялся – теперь это не Советский Союз или Западная Европа, а Китай – тот самый, экономический взлет которого был во многом обусловлен как раз деятельностью американских неолибералов и транснациональных корпораций.

Информация