Империя Чингисхана и Хорезм. Начало противостояния

Государство хорезмшахов

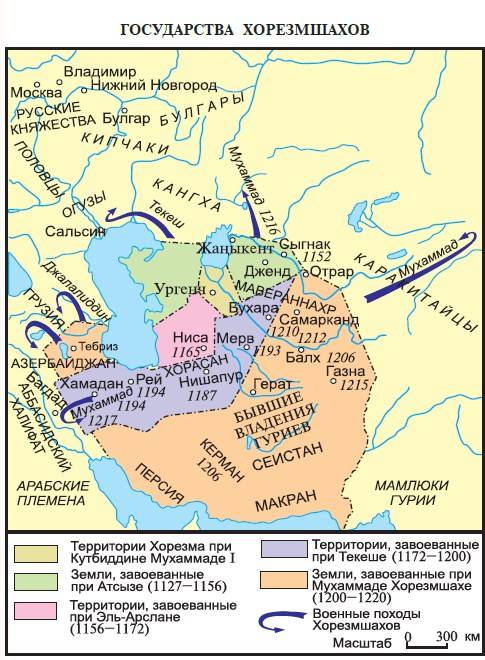

Название «Хорезм» – очень древнее, известно с VIII–VII веков до н.э. Имеются несколько версий его происхождения. Согласно первой, это – «кормящая земля», сторонники второй считают, что это земля «низкая», а С.П. Толстов полагал, что его следует переводить, как «Страна хурритов» – Хваризам.

Через эти земли проходили армии многих завоевателей, последними были сельджуки, в состав державы которых входила и территория Хорезма. Но последний из Великих Сельджуков – Ахмад Санджар, погиб в 1156 г. Ослабевшее государство, не в силах более удерживать в покорности окраины, рассыпалось на куски.

В 1157 г. Хорезм получил независимость, и к власти пришла династия, предпоследний представитель которой погубил страну, а последний сражался, как герой (и стал национальным героем четырех стран), но, увы, слишком поздно пришел к власти.

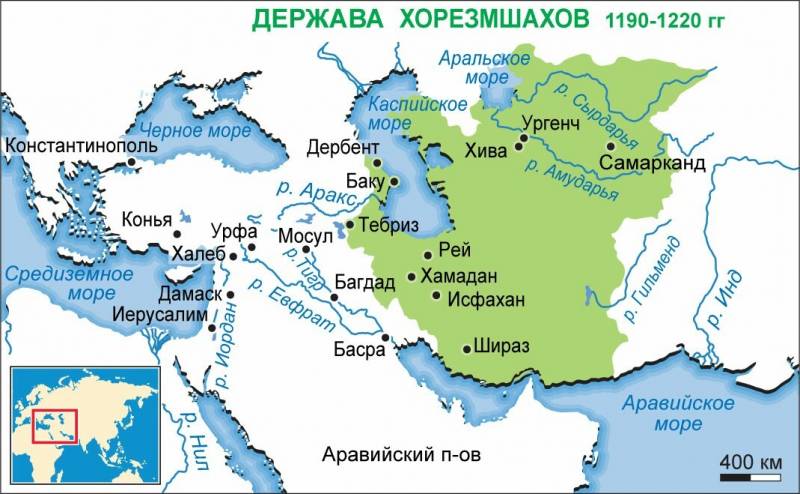

Земли, подвластные хорезмшахам, простирались тогда от Аральского моря до Персидского залива, и от Памира до Иранского нагорья.

Чрезвычайно выгодное географическое положение гарантировало стабильный доход от транзитной торговли. Самарканд, Бухара, Гургандж, Газни, Тебриз и другие города славились своими ремесленниками. Сельское хозяйство процветало в многочисленных плодородных долинах и в оазисе в нижнем течении Аму-Дарьи. Аральское море было богато рыбой. Огромные табуны и отары скота паслись в бескрайней степи. Арабский географ Якут аль-Хамави, посетивший Хорезм незадолго до монгольского нашествия, писал:

Победы и проблемы

Своего расцвета государство хорезмшахов достигло при Ала ад-Дине Мухаммеде II, который последовательно разгромил Гуридский султанат и Каракитайское ханство, после чего присвоил себе звание «второго Александра» (Македонского).

При его дворе постоянно жили до 27 заложников из числа сыновей правителей окрестных стран. В 1217 г. он даже попытался повести свое войско на Багдад, но из-за рано наступившей зимы его армия не сумела преодолеть горные перевалы. А потом появились тревожные сведения о появлении у восточных границах Хорезма монгольских войск, и Мухаммеду стало не до Багдада.

Столицей Мухаммеда II вначале был Гургандж (сейчас туркменский город Кёнеургенч), но затем он перенес её в Самарканд.

Однако все это было лишь красивой внешней стеной, прикрывающей неприглядную картину внутреннего разлада и неустроенности.

Одной из проблем Хорезма было своеобразное двоевластие. Грозный со стороны хорезмшах Мухаммед вынужден был во всех делах считаться с мнением своей матери Теркен-хатын – представительницы влиятельного рода «ашира», мужчины которого занимали высшие военные и административные посты.

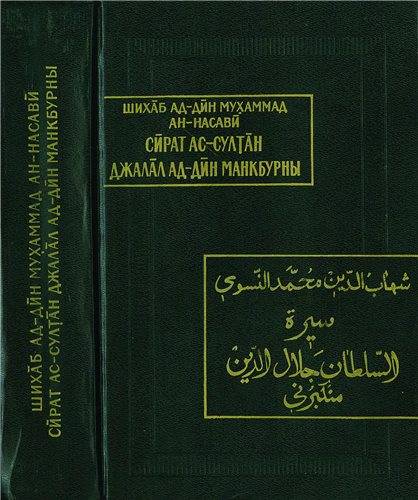

– писал Мухаммед ан-Насави.

Одна из немногих женщин мусульманского мира, она имела лакаб (возвеличивающий эпитет, как часть имени) Худаванд-и джахан – «Властительница мира». Была у нее и своя личная тугра (графический символ, являющийся одновременно и печатью, и гербом) для указов: «Защитница мира и веры Великая Теркен, владычица женщин обоих миров». И свой девиз: «Ищу защиты только у Аллаха!»

Когда Мухаммед перенес свою столицу в Самарканд (сбежал от строгой мамы?), Теркен-хатын осталась в Гургандже, где у нее был свой двор, не хуже и не меньше, чем у сына, и продолжала активно вмешиваться во все дела государства. Ан-Насави утверждал, что, если от нее и от хорезмашаха по одному и тому же делу поступали два различных указа, «правильным» считался тот, что поступил позже.

Старшего сына Мухаммеда – Джелал ад-Дина, родившегося от туркменки Ай-чичек, Теркен-хатын ненавидела – настолько, что когда, во время нашествия монголов евнух Бадр ад-дин Хилал предложил ей бежать к новому хорезмшаху, она ответила:

(Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави, «Жизнеописание султана Джелал ад-Дина Манкбурны».)

В результате интриг Теркен-хатын, наследником престола объявили младшего сына Мухаммеда – Кутб ад-Дина Узлаг-шаха, единственным достоинством которого было происхождение из того же рода, что и она сама. А демонстрировавший с юных лет большие воинские успехи Джелал ад-Дин получил афганскую Газну, да и туда его отец не отпускал, так как не доверял и боялся заговора.

Тревожным знаком для историка, изучающего Хорезм в XII-XIII в.в., безусловно, являются сведения об армии этого государства, основу которой теперь составляли наемники – туркмены и канглы. Такие войска еще можно использовать в завоевательных войнах с более слабыми противниками, но полагаться на них в случае тяжелой войны с сильным неприятелем на своей территории вряд ли разумно. Им нечего защищать в чужой для них земле, и нет надежды на богатую добычу.

Другой признак напряженности – восстания в Самарканде и в недавно присоединенной Бухаре. А в Исфахане (западный Иран) и в Рее (северный Иран) шли постоянные столкновения между шафиитами и ханафитами. А тут ещё на востоке пришли в движение прежде слабые и разрозненные кочевнические племена, удивляя и пугая соседей своими победами. Пока ещё монголы воевали на востоке, но всем более или менее разумным людям было понятно, что когда-нибудь они двинутся и на запад.

Накануне катастрофы

Первые дипломатические контакты между хорезмийцами и монголами были установлены в 1215 году, когда послы Мухаммеда II посетили Чингисхана накануне штурма Пекина, и могли убедиться в мощи его армии.

Общей границы между Хорезмом и государством Чингиса ещё не было, и завоеватель заверил послов, что не стремится к войне с западными соседями, рассчитывая на добрососедские отношения и взаимовыгодную торговлю. Но, почти сразу же, им были предпринято наступление на запад – пока ещё не на Хорезм, на его соседей. Субэдэй отправился в поход на племена Дешт-и-Кипчак, Джучи выступил против туматов и киргизов, Джэбе атаковал кара-киданей. К концу 1217 года все они были сокрушены, и теперь столкновение молодого (государство монголов) и старого (Хорезм) хищников стало неизбежным.

О Субэдэе и Джэбе от имени Джамухи так говорится в «Сокровенном сказании монголов»:

Лбы их — из бронзы,

А рыла — стальные долота.

Шило — язык их,

А сердце — железное.

Плетью им служат мечи,

В пищу довольно росы им,

Ездят на ветрах верхом.

Мясо людское — походный их харч,

Мясо людское в дни сечи едят.

С цепи спустили их. Разве не радость?

Долго на привязи ждали они!

Да, то они, подбегая, глотают слюну.

Спросишь, как имя тем псам четырем?

Первая пара — Джебэ с Хубилаем,

Пара вторая — Джелме с Субетаем».

Имя первого из этих «псов» – Джиргоадай, а Джэбе («Стрела») – это прозвище которое он получил от Тэмуджина за то, что ранил его в 1201 г. выстрелом из лука. Он был одним из темников, возглавлявших монголов во время битвы с русскими князьями на Калке. Еще лучше знают у нас Субэдея, который, после Калки, пришел на Русь вместе с Бату-ханом. Джэлме, имя которого в этом тексте стоит рядом с именем Субэдея – старший брат этого великого полководца. А Хубилай, о котором здесь говорится, не внук Чингисхана, а монгольский полководец из числа нукеров завоевателя.

В начале 1218 года Чингисхан отправил в Хорезм своих послов, которые передали Мухаммеду II очень дружелюбное, но, вместе с тем, и провокационное послание:

Обращаясь к Мухаммеду как к «сыну», пусть и «самому дорогому», Чингис фактически предлагал ему признать себя своим вассалом. Разумеется, это письмо вызвало гнев Мухаммеда.

Далее последовала так называемая «Отрарская катастрофа»: направленный Чингисханом торговый караван, в котором находились 450 человек, сопровождавщие 500 нагруженных верблюдов был разграблен наместником султана Кайр-ханом, который обвинил купцов в шпионаже.

Ан-Насави утверждает, что хорезмшах всего лишь приказал ему задержать караванщиков до особого распоряжения, но тот превысил свои полномочия, и его главным побудительным мотивом был элементарный грабеж:

А вот Ибн ал-Асир в «Полном своде истории» фактически объявляет Мухаммеда II соучастником этого преступления:

Рашид ад-Дин:

Кайр-хан согласно приказу (султана) умертвил их, но (тем самым) он разорил целый мир и обездолил целый народ».

Вполне возможно, что с купцами действительно шли лазутчики монголов, но это, разумеется, не давало оснований для открытого грабежа и, тем более убийства. Однако искушение «погреть руки» оказалось слишком велико.

После этого к хорезмшаху пришли послы Чингисхана, которые доставили письмо завоевателя. По свидетельству Ибн ал-Асира, в нем говорилось:

Хорезмшах поступил именно так, как хотелось Чингисхану: теперь у него был законный и понятный всем его подданным повод для войны: убийства послов монголы не прощали.

Гумилев как-то написал, что дипломаты всех народов мира должны поставить памятник Чингисхану, поскольку именно он и его наследники научили всех принципу личной неприкосновенности послов. До его завоеваний их убийство считалось делом вполне обыденным, и месть монголов за их смерть рассматривалась буквально, как дикость и признак нецивилизованности.

Был у Чингисхана и еще один повод к войне, уже личный: его брат Хасар, после ссоры с ханом, откочевал во владения Мухаммеда, где и был кем-то убит. Отношения между братьями были очень напряженными, даже враждебными, но кровную месть в Монголии никто не отменял.

Сражение на Тургайской долине

В 1218 году была проведена разведка боем. Формально армию монголов возглавлял старший сын Чингиса Джучи, однако реальная власть над войском была у Субэдея.

Преследуя бегущих перед ними меркитов, монголы вошли в пределы Хорезма. Их было всего 20-25 тысяч человек, Мухаммед привел армию в 60 тысяч.

Как обычно, перед битвой монголы попытались вступить в переговоры. Схема была стандартной, она будет применяться ещё много раз: Джучи сообщил, что он не имеет приказа сражаться с армией Хорезма, целью его похода был разгром меркитов, и, чтобы сохранить дружбу с Мухаммедом, он готов отдать всю захваченную его войском добычу. Мухаммед ответил примерно так же, как отвечали монголам многие другие, с условием местной специфики, разумеется:

(Ан-Насави.)

Так началось сражение на Тургайской равнине (которое В. Ян в своем романе назвал битвой при реке Иргизе), и скоро от самоуверенности Мухаммеда не осталось и следа.

Существуют две версии хода этого сражения. Согласно первой, правые крылья противоборствующих армий одновременно ударили по левым флангам неприятеля. Монголы обратили левое крыло хорезмийцев в бегство, и уже смяли было их центр, где находился Мухаммед. Вот что сообщает об этой битве Рашид ад-Дин:

Ата-Мелик Джувейни в труде «Чингисхан. История завоевателя мира» сообщает:

По другой, главный удар монголы нанесли по центру, полностью обрушив его и едва не пленив самого Хорезмшаха.

Все авторы согласны в том, что только смелые и решительные действия Джелал ад-Дина, который также добился успеха на своем направлении, не позволили монголам разгромить хорезмийскую армию. По первой из этих версий, его отряды нанесли косой удар по флангу наступающих монголов, по второй – прямой в направлении центра.

Рашид ад-Дин:

Ата-Мелик Джувейни:

Исход сражения ещё не был решён, один из арабских авторов так оценивал его:

На ночном совете монголы решили, что продолжать сражение, теряя людей, не имеет смысла. Победа ничего не давала им, так как о дальнейшем наступлении на владения Хорезмшаха с такими малыми силами и речи быть не могло. А боевые качества армии хорезмийцев они проверили, и, как показали дальнейшие события, оценили их не слишком высоко. Той же ночью, оставив в своем лагере горящие костры, монголы ушли на восток.

А вот едва не попавший в плен Мухаммед II был очень напуган. Рашид ад-Дин писал:

Именно этим страхом и объясняются действия Мухаммеда во время военной кампании следующего года.

Рашид ад-Дин:

Итак, Чингисхан стал готовиться к вторжению в Хорезм. По современным подсчетом, в этот поход Чингис смог направить армию в 100 тысяч человек, в то время, как общая численность войск Мухаммеда II достигала 300 тысяч. Тем не менее, еще недавно такой храбрый, а теперь напуганный насмерть, Мухаммед отказался от нового сражения в открытом поле

Часть воинов он рассредоточил по гарнизонам крепостей, часть – отвел за Амударью. Его мать и жены отправились в горную крепость Илал на территории Ирана. Приказав защищать лишь большие города, Мухаммед, фактически, отдавал Чингисхану самую лучшую и богатую часть страны. Он надеялся, что вдоволь пограбив, монголы с добычей уйдут в свои степи.

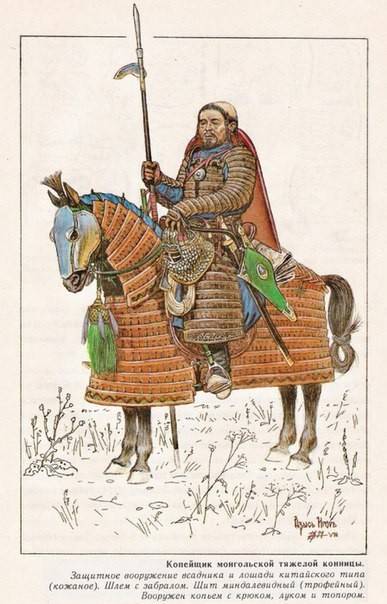

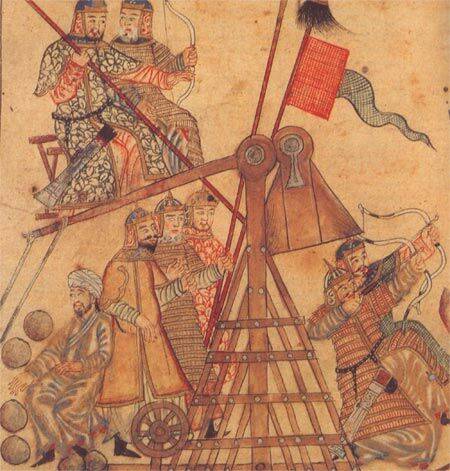

Мухаммед не знал, что монголы уже хорошо научились брать города. К тому же, в этом им активно помогали «военные специалисты» завоёванных стран. Чжурчжэнец Чжан Жун командовал военными инженерами, киданец Садархай (Сюэ Талахай) возглавил камнеметчиков и строителей паромов.

А китайские военные научили монголов методу осады городов «хашар» («толпа»), согласно которому во время штурма следовало гнать перед собой, в качестве живого щита, пленных и мирных жителей. Монголы стали называть хашаром не только данный военный прием, но и сам этот подневольный контингент, члены которого использовались также как носильщики и чернорабочие.

В результате этого рокового решения струсившего Мухаммеда монголы получили возможность разбивать превосходящие силы хорезмийцев по частям, безнаказанно разоряя при этом Трансоксиану (Мавераннахр), и набирая столь нужных им пленных для хашара. Можно представить, какое тяжёлое впечатление производило это на защитников крепостей, и как сильно сказывалось на их моральном состоянии и боевом духе.

Мухаммад ан-Насави, «Жизнеописание султана Джелал ад-Дина Манкбурны»:

Ата-Мелик Джувейни утверждает, что Джелал ад-Дин был против такого плана ведения войны:

(«Чингисхан. История завоевателя мира».)

Тимур-мелик, полководец хорезмшаха (который скоро прославится защитой Ходженда), сказал ему:

Мухаммед II остался непреклонным, и решения своего не изменил.

Рашид ад-Дин свидетельствует:

Он приказал отстроить крепостную стену в Самарканде. Однажды он прошел надо рвом и сказал: "Если из войска, которое выступит против нас, каждый воин бросит сюда свою плеть, то ров разом наполнится!"

Подданные и войско от этих слов султана пришли в уныние.

Султан отправился по дороге на Нахшеб, и всюду, куда он приходил, говорил: «Выпутывайтесь сами, потому что сопротивление монгольскому войску невозможно».

Он же:

Султан Мухаммед по чрезвычайному (своему) замешательству и устрашённости не (внимал) ему и считал… мнение сына детской забавой».

Ибн ал-Асир:

Сделав это, он отправился в Хорасан, переправился через Джайхун (Амударья) и стал лагерем у Балха. Что касается неверных, то они подготовились и двинулись на захват Мавераннахра».

О монгольском нашествии на Хорезм будет рассказано в следующей статье.

Информация