Всё для фронта! Всё для победы!

Каждый шестой самолёт или танк в СССР в годы Великой Отечественной войны был построен на личные взносы. Советское общество и люди не только отдавали борьбе с тёмной силой нацизма свои жизни, силы и рабочее время, но подкрепляли экономические возможности государства своими последними сбережениями.

Всё для победы!

С началом Великой Отечественной войны советское руководство и коммунистическая партия смогли мобилизовать, поднять весь народ на священную борьбу со страшным врагом, победа которого грозила всему Союзу и народу полной гибелью. Лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» был упомянут в директиве Совета народных комиссаров (так тогда называлось правительство) от 29 июня 1941 года. Он был публично провозглашён Сталиным 3 июля 1941 года в ходе выступления советского вождя по радио.

Во имя высшей и священной цели – защиты Родины, поднялись все народы Советского Союза. Единый духовный порыв умножил материальную силу производства и оружия. По инициативе из народа в самом начале войны родилась идея формирования Фонда обороны. 29 июля 1941 года газета «Правда» напечатала небольшую заметку «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». Сам Фонд обороны был учрежден 1 августа 1941 года. Во всех отделениях Госбанка СССР были открыты специальные счета, на которые поступали добровольные взносы. Люди сдавали свои личные сбережения, авторские гонорары и государственные премии, облигации государственных займов, выигрыши по займам и лотереям, средства от продажи урожая, от проведённых воскресников (коллективная добровольная работа в воскресенье или другое нерабочее время), золото, серебро и другие драгоценности и т. д. Доноры отказывались в пользу Фонда от своей оплаты за сданную кровь.

Народ сразу же откликнулся на эту идею. Так, 31 июля 1941 года коллектив московского завода «Красный пролетарий» обратился к народу с призывом до конца войны ежемесячно отчислять в Фонд обороны однодневный заработок. 3 августа 1941 года газета «Правда» сообщила, что прошёл массовый воскресник железнодорожников, в мероприятии участвовало свыше 1 млн. человек. Весь заработок, 20 млн. рублей, был передан в Фонд обороны.

Средства собирали всем миром. Свои заработки и сбережения сдавали рабочие и служащие, инженеры и техники, учителя и врачи, работники науки и искусства, коммунисты, комсомольцы и верующие люди, духовенство, колхозники и пионеры. Великий русский писатель Михаил Шолохов стал зачинателем движения среди советской интеллигенции. В первые же дни войны он сдал в пользу Фонда Сталинскую премию первой степени – 100 тыс. рублей (хлеб тогда стоил 3 рубля, пистолет-пулемет Шпагина, ППШ – 500 руб.). Поэты Александр Твардовский и Василий Лебедев-Кумач сдали Сталинские премии второй степени – 50 тыс. рублей. Сдавали свои средства в Фонд конструкторы Александр Яковлев, Владимир Климов и Сергей Ильюшин. В 1942 году на личные средства Самуила Маршака, Виктора Гусева, Михаила Куприянова, Порфирия Крылова, Николая Соколова (Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев), и Сергея Михалкова был построен и передан РККА танк КВ-1 «Беспощадный».

Всем миром

На народные деньги строили танки, боевые самолеты, торпедные катера, подводные лодки и бронепоезда. Советский крестьянин-колхозник Ферапонт Головатый на продаже мёда (он был очень дорогим) собрал 100 тыс. рублей и внёс их на строительство самолёта. «Всё, что я своим честным трудом заработал в колхозе, — писал Ферапонт в телеграмме на имя Сталина, — отдаю это в фонд Красной Армии… Пусть моя боевая машина громит немецких захватчиков, пусть она несёт смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невинными советскими людьми. Сотни эскадрилий боевых самолётов, построенные на личные сбережения колхозников, помогут нашей Красной Армии быстрее очистить нашу священную землю от немецких захватчиков». Стоит отметить, что в семье Головатого ушли на фронт два его сына и три зятя.

В январе 1943 года самолёт-истребитель Як-1 с дарственной надписью на борту «Летчику Сталинградского фронта гвардии майору Ерёмину от колхозника колхоза «Стахановец» тов. Головатого» был передан саратовцу майору Борису Ерёмину (впоследствии генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза). Ерёмин прошёл боевой путь от Сталинграда до Крыма, ни разу не был сбит, но после освобождения Севастополя боевая машина была списана по техническому состоянию. Самолёт отправили в Саратовский музей краеведения. Семья Головатого приняла решение купить ещё один самолёт. Сумма была собрана всей семьёй, родственниками и близкими людьми. В мае 1944 года истребитель Як-3 был снова передан майору Ерёмину. На машине была надпись: «От Ферапонта Петровича Головатого 2-й самолет на окончательный разгром врага». Боевая машина прошла без повреждений заключительный этап войны. Ерёмин встретил День Победы в Праге.

На всю страну прогремела Мария Октябрьская – военнослужащая-танкист. Её муж полковой комиссар погиб летом 1941 года. Мария стала добиваться, чтобы её направили на фронт. Однако ей отказывали: проблемы со здоровьем и возраст (36 лет). Тогда она с сестрой продала все ценности и вещи и стала заниматься вышивкой (скатерти, платочки, салфетки и пр. хорошо шли на базаре). Собранные 50 тыс. внесла на строительство танка Т-34. И обратилась к Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину с просьбой:

Сталин дал добро. Мария училась в Омском танковом училище, стала первой в стране женщиной механиком-водителем танка. С октября 1943 года сражалась на своём танке. В январе 1944 года в ожесточенном бою была тяжело ранена, ушла в небесный полк 15 марта 1944 года. Посмертно – Герой Советского Союза.

Таких примеров было множество. Люди по отдельности и целыми коллективами жертвовали всё что имели, чтобы приблизить победу. Русское духовенство во главе с патриархами Сергием и Алексием собрало свыше 300 млн. рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Дмитрий Донской» и авиационная эскадрилья «Александр Невский». Комсомольцы Алтая собрали средства на танковую колонну «Алтайский комсомолец», Омска – «Омский комсомолец», Новосибирской области – «Новосибирский комсомолец», в Приморское крае на пожертвования строили бронепоезд «Приморский комсомолец». В 1943 году москвичи собрали 400 млн. рублей на авиационные соединение «Москва» и танковую колонну «Москва». На средства комсомольцев и молодёжи Алтая в 1943 году для Балтийского флота построили пять торпедных катеров: «Алтайский комсомолец», «Молодой алтаец», «Пионер Алтая», «Комсомолец Ойротии», «Барнаульский комсомолец».

На средства комсомольцев Иркутска и Иркутской области в 1942 году была построена танковая колонна «Иркутский комсомолец». В 1943 году построили вторую колонну. Всего на строительство танков в Иркутской области было собрано 12 млн. 360 тыс. рублей. За счёт средств, которые собрали жители Татарии, была создана танковая колонна «Красная Татария». Летом и осенью 1942 года, в ходе битвы за Сталинград, коллектив Пермского завода имени Ф. Э. Дзержинского на личные сбережения приобрёл эскадрилью самолетов «Дзержинец», коллектив завода имени Сталина — эскадрилью «Сталинец».

В итоге советские граждане в общем пожертвовали Родине 94,5 млрд. рублей. Это 16% прямых расходов на войну. То есть примерно каждый шестой самолёт и танк был построен на народные взносы.

Государственные военные займы

Это были ещё не все финансовые потоки. Граждане СССР завалили Народный комиссариат финансов письмами с требованиями продлить подписку на госзаймы третьей пятилетки. По сути, этот займ стал первым военным займом. По нему в середине июля разместили облигаций на 300 млн. рублей в дополнение к 10,3 млрд., которые были получены ещё до начала войны.

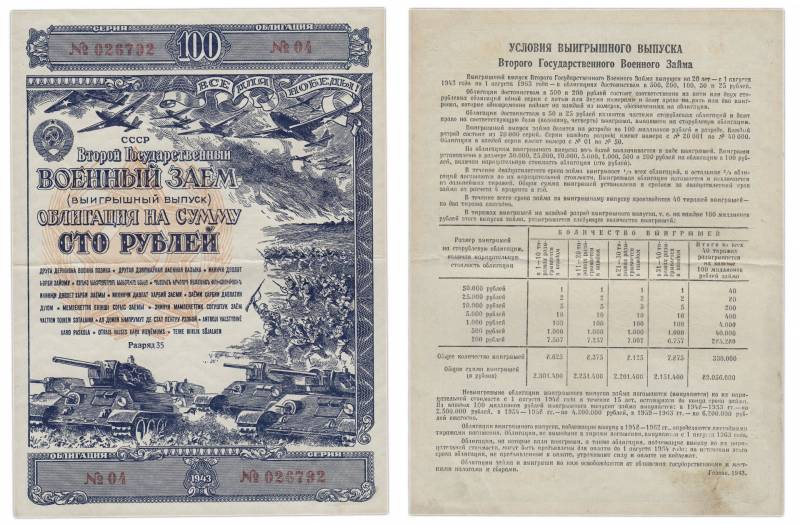

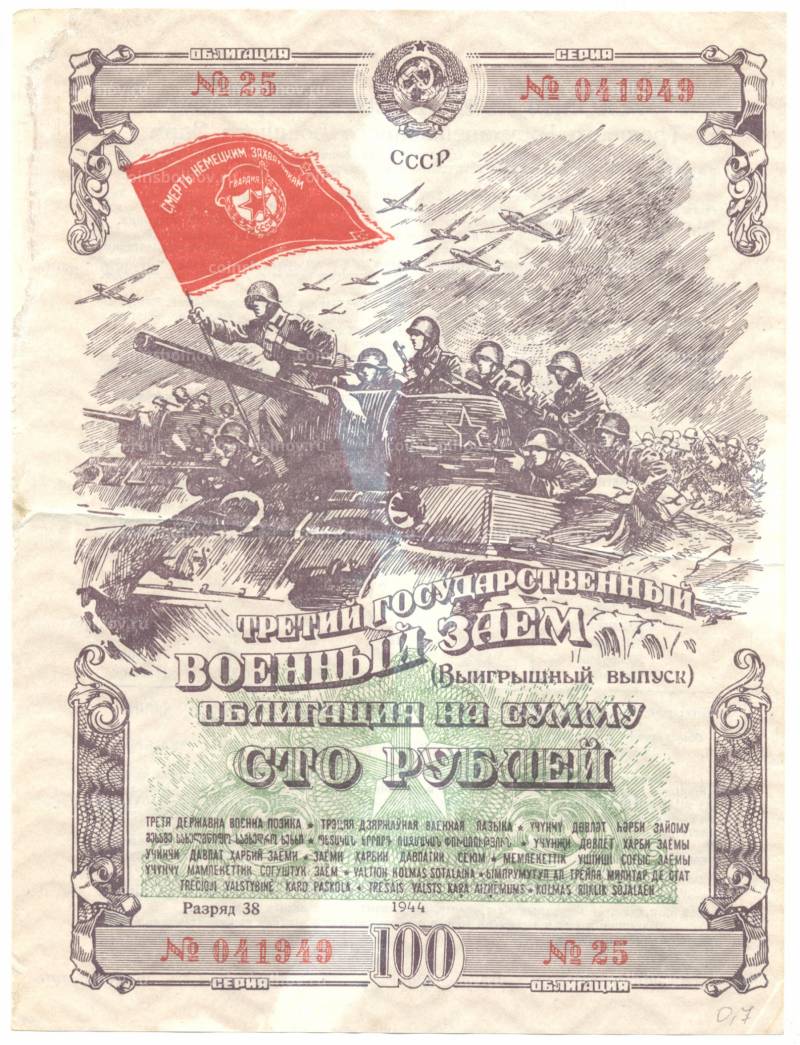

В 1942 году вышел Первый государственный военный заём. Его объем – 10 млрд. рублей, срок погашения – 20 лет. Интересно, что облигации размещали даже на оккупированной территории – через подпольщиков и партизан. С оккупированной территории в советскую казну поступили сотни тысяч рублей. Займ пополнил советскую казну более чем на 13 млрд. рублей. Далее каждый год выпускалось по одному военному займу. В июне 1943 года принято постановление о выпуске Второго государственного военного займа. Сумма выпуска составила 12 млрд. рублей. Всего по подписке собрали 20,8 млрд. Третий государственный военный заём 1944 года был выпущен на сумму 25 млрд. рублей и дал советской казне 28,9 млрд. рублей.

Последний заём стали размещать в мае 1945 года. Четвёртый военный заём размещался также на 25 млрд. рублей и собрал 26,7 млрд. рублей. Военные облигации были выигрышными. Их погашение и выплаты дохода предполагались два раза в год, выигрыш составлял от 200 до 50 тыс. рублей. Если облигации не выигрывали, их гасили по номиналу. Но главной мотивацией, в отличие от облигаций времен Первой мировой войны, когда это была выгодная инвестиция под 5,5% годовых, было желание помочь своему Отечеству. Срок обращения облигаций был 20 лет, то есть с финансовой точки зрения их покупка была бессмысленной. Всего за годы войны казна с помощью облигаций получила около 100 млрд. рублей при общих военных затратах в 586 млрд.

Средства в бюджет привлекались также с помощью денежно-вещевых лотерей. Всего было проведено четыре лотереи. Это также был вклад в общую победу. 27 ноября 1941 года советское правительство приняло решение о проведении первой общесоюзной денежно-вещевой лотереи. Билеты достоинством 10 рублей выпускались на сумму в 1 млрд. рублей. Самый высокий выигрыш – 10 билетов по 50 тыс. рублей, 40 — по 25 тыс. Разыгрывались также ценные вещи: каракулевые дамские пальто, меха чернобурой лисицы и песца, ковры, золочёные и серебряные часы, портсигары, отрезы на мужские и дамские костюмы, мужская и женская обувь, письменные приборы и т. д. В 1942—1944 г. было проведено ещё три лотереи. Всего за годы войны было приобретено билетов на сумму свыше 13 млрд. рублей, из них 10,4 млрд. было передано на нужды армии.

Всего на средства военных займов и лотерейных билетов (не считая средств Фонда обороны) Советский Союз воевал свыше 220 дней из 1418 дней Великой Отечественной войны!

В Советском Союзе был и введенный в декабре 1941 года «военный налог». Это не было нововведением красной Москвы. Схожий налог существовал в Московском царстве и Российской империи – для содержания армии, а затем и флота. В ходе Великой Отечественной войны каждый совершеннолетний советский гражданин ежегодно отдавал в казну от 150 до 600 рублей. В 1942 году финансовые поступления составили около 45 млрд. рублей. В пользу армии шёл налог на одиноких и бездетных граждан. Доходы от введённой в 1944 году коммерческой торговли целиком шли армии. Оборот наличности ограничивался. Люди имели право снимать со сберкнижек не более 200 рублей. Государственные финансисты активно привлекали средства во вклады, особенно это было заметно на фронте.

Информация