«Ослябя» против «Микасы»

Так, по мнению Владимира Кофмана, определился победитель Цусимского сражения.

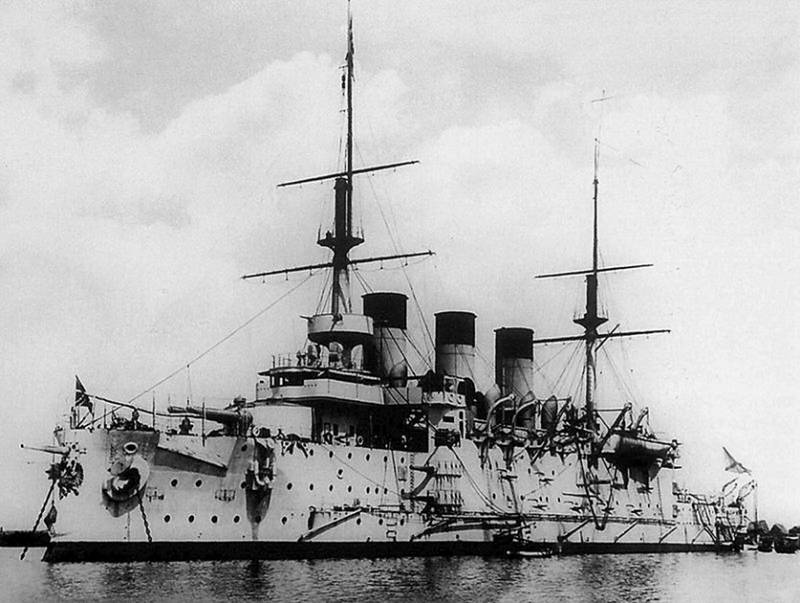

Как японцы смогли настолько быстро решить исход битвы? Это один из ключевых цусимских вопросов. Подобраться к ответу на него нам поможет анализ соотношения огневого воздействия русского и японского флотов в завязке Цусимского сражения на примере кораблей, по которым был сосредоточен наиболее интенсивный огонь. Это «Микаса» у японцев и «Ослябя» у русских. Да-да! Я не ошибся, именно «Ослябя», а не «Князь Суворов», и я это докажу.

В качестве критерия оценки огневого воздействия я использую количество и калибр попавших снарядов (снаряды калибром 76 мм и менее не будут учитываться как неспособные нанести ощутимый урон). Вопрос качества снарядов оставлю за пределами статьи. Хронологические рамки – с момента открытия огня до момента выхода «Осляби» из строя (14:20 и 14:40: дано российское время и японское. Для Цусимы разница по времени составляла 20 минут). Использовать больший период нет смысла, так как, во-первых, судьба «Осляби» была уже к тому времени решена, а, во-вторых, многие японские корабли перенесли огонь на другие цели.

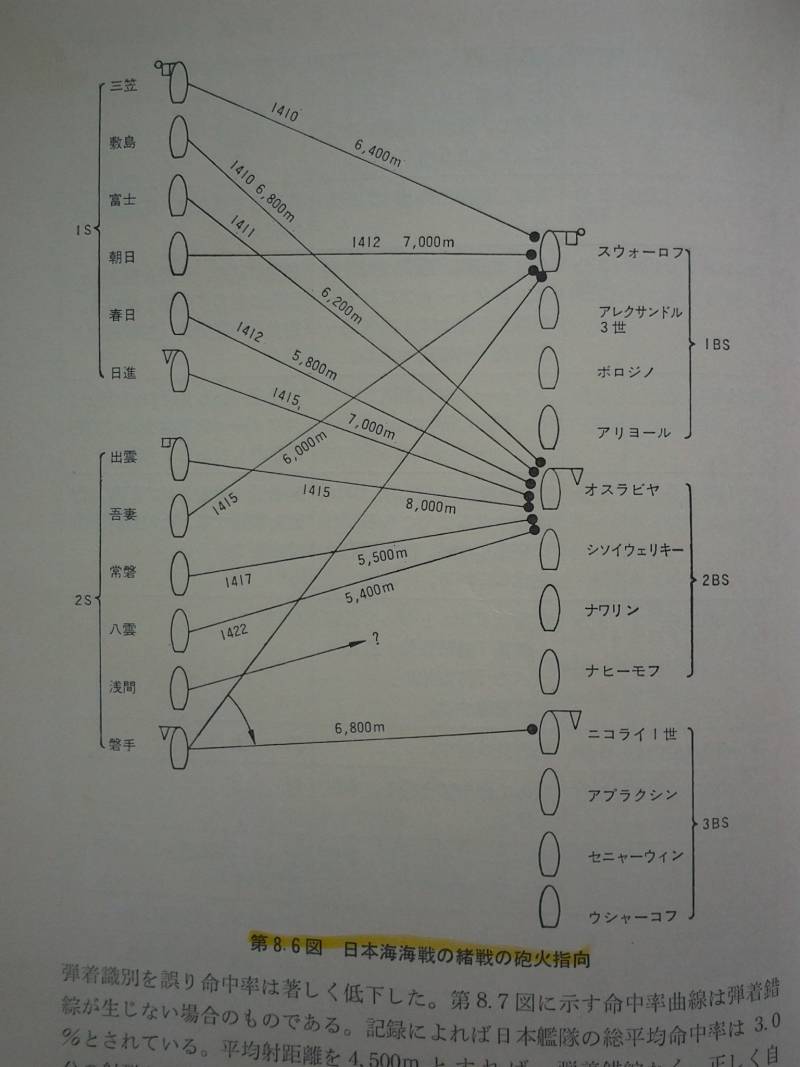

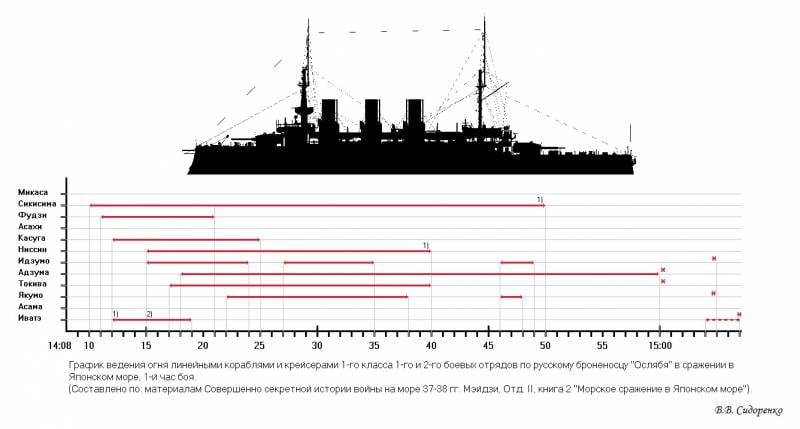

Неужели именно «Ослябя» подвергся самому интенсивному огневому воздействию? Для ответа на этот вопрос посмотрим на японскую схему открытия огня в Цусимском сражении, на которой указаны: цель, время открытия огня и дистанция по дальномеру в это время (есть явные ошибки определения дистанции). Семь боевых кораблей, в т. ч. два броненосца, обрушили свой огонь на «Ослябю» как на наиболее близкую или удобную цель (её японские корабли определяли себе самостоятельно). Дело в том, что в момент открытия огня еще не было завершено перестроение русской эскадры в одну линию и «Ослябя» находился во главе левой, самой близкой к противнику колонны под флагом контр-адмирала Фелькерзама.

Если же смотреть распределение целей японским флотом после открытия огня, то обнаружится даже момент, когда «Ослябя» был в прицелах восьми кораблей одновременно! Для наглядности данные были сведены Владимиром Сидоренко (за что ему отдельная благодарность) в график.

Теперь мы можем приступить к оценке огневого воздействия, то есть попробуем рассчитать количество и калибр снарядов, которые достигли «Осляби».

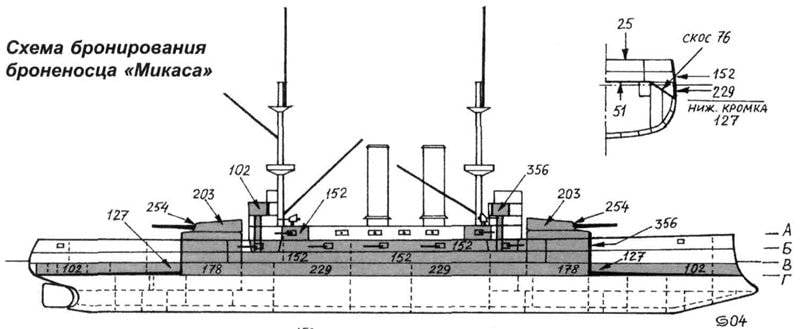

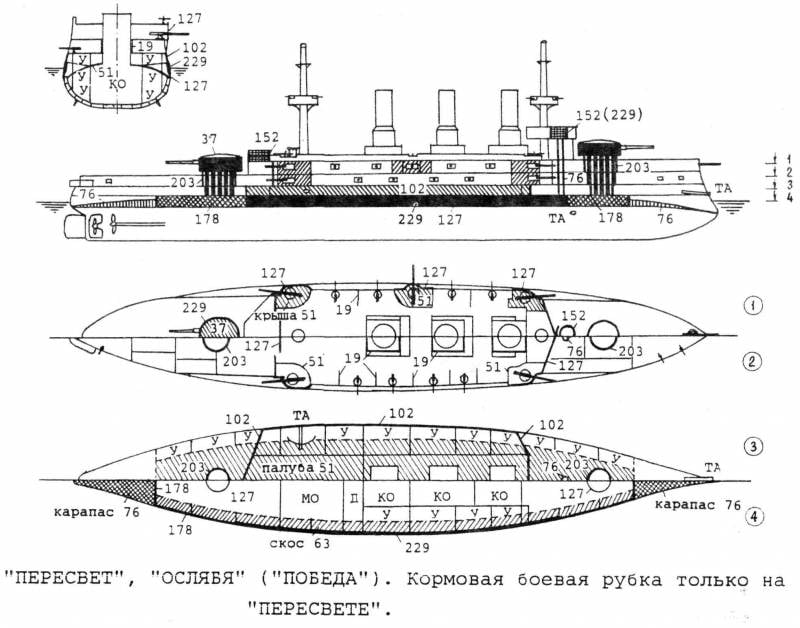

Сначала изучим свидетельства очевидцев. Мичман Щербачев с «Орла» через какие-то 10-15 минут боя уже наблюдал только в носу «Осляби» 10-15 крупных пробоин. Впечатляющие цифры! Если, взглянув на силуэт и схему бронирования, предположить, что снаряды попадали не только в нос и не всегда оставляли пробоины (если попадали в броню), то общее количество снарядов можно оценить в 30-45 или даже более. Но достоверность этого предположения мы оставим под большим вопросом, так как показания Щербачева вполне могли быть искажены крайне эмоциональными впечатлениями от сражения.

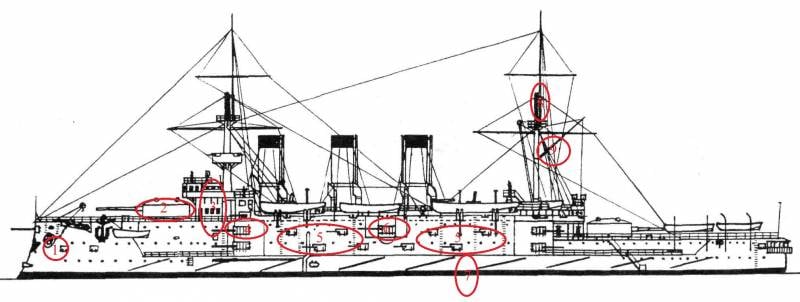

Тогда попробуем другой способ: систематизируем конкретные попадания, которые упоминали в записях очевидцы (что более ценно), либо которые упоминались со слов других лиц. Начнем перечислять повреждения от носа к корме, так как их хронологию установить невозможно. По умолчанию подразумевается левый борт.

1. Жилая палуба около носовой переборки. Это попадание красочно описано у Новикова-Прибоя: «Третий снаряд ударил в носовую часть броненосца и, целиком вырвав левый клюз, разворотил весь бак. Якорь вывалился за борт, а канат вытравился вниз и повис на жвакагалсовой скобе». Некоторые носовые отсеки были затоплены, но эта пробоина, по словам минно-машинного кондуктора Заварина и старшего минного офицера Саблина, была заделана и не представляла опасности. С высокой вероятностью, это был 305-мм снаряд.

2. Носовая башня. По показаниям Саблина, в башню последовательно попало три снаряда. Заварин, лично видевший повреждения носовой башни, оценивает калибр по крайней мере одного из снарядов в 305 мм.

3. Носовая рубка. По Новикову-Прибою — два попадания. Разрушен верхний мостик, осколки проникли в боевую рубку, возник пожар, что подтверждается показаниями очевидцев.

4. Носовой каземат 152-мм орудий. Два снаряда. Первый не причинил вреда, но второй сместил броневую плиту и выбил орудие из цапф.

5. 75-мм батарея. Три попадания, по показаниям лейтенанта Колокольцева.

6. Средний каземат 152-мм орудий.

7. Десятая угольная яма. Интересно, что в результате попадания вода затопила еще запасную крюйт-камеру, находящуюся на нижней палубе и защищенную, кроме бронепояса, еще и броневой палубой. Такие проникающие повреждения могут быть объяснены только последовательным попаданием в одно место двух снарядов, один из которых был 305-мм.

8. Грот-стеньга.

9. Гафель.

Для удобства я пронумеровал места повреждений на схеме корабля.

Были, видимо, и фатальные для «Осляби» пробоины, которые вызвали обширные затопления носовой части внутри цитадели, но о которых не знали Саблин и Заварин. Во многих источниках отмечен большой дифферент «Осляби» на нос. Наиболее выразительно это описано Щербачевым:

Затопления носовых отсеков от попадания в жилую палубу около носовой переборки не могли вызвать такой сильный дифферент из-за незначительности затопленного объема. Затопления в результате попадания в десятую угольную яму (а это между третей трубой и грот-мачтой!) наоборот, уменьшили бы дифферент на нос. Получается, что погружение до уровня клюзов может быть объяснено только наличием значительных затоплений носовой части, помимо перечисленных Саблиным и Завариным. Причем затопления даже всех объемов вне цитадели будет для этого недостаточно.

И как тут не вспомнить про очень яркие, но при этом крайне сомнительные описания огромной пробоины в борту, «настоящие ворота, куда можно было бы въехать на тройке». Сомнительные – потому что об этой пробоине ярко пишут те, кто не был на «Ослябе» и вряд ли её сам видел; и, кроме того, нет четкой локализации этой пробоины. Флагманский штурман эскадры Семёнов располагает её в носовой небронированной части, что перекликается с попаданием в жилую палубу около носовой переборки. Новиков-Прибой указывает на очень протяженный промежуток между минным аппаратом и баней, то есть в районе второй или третьей трубы и сообщает об отвалившихся бронеплитах, в чем есть определенное сходство с попаданием в десятую яму, которая как раз была в районе бани. Старший офицер «Орла» Шведе видел отсутствие одной или двух плит верхнего пояса и пробоину на их месте, но не указал конкретно, где. Озеров, командир «Сисоя Великого», локализовал место отсутствия бронеплит напротив переднего мостика (замечу, что в этом месте верхнего пояса нет).

Но вернемся к нашим подтверждённым попаданиям, которых получилось 16, причем из них 3 предположительно 305-мм. При этом не учтены описанные свидетелями многочисленные повреждения палубы и небронированной части борта, а также попадания, вызвавшие пожары на рострах и в кормовой части. Кроме того, бросаются в глаза факты очень близких разрывов снарядов, что возможно только лишь при очень большом общем количестве попаданий. Таким образом, систематизация конкретных повреждений скорее подтверждает оценку в 30-45 попаданий, чем опровергает её.

Теперь проверим нашу оценку японскими данными: реальна ли она с точки зрения фактического огневого воздействия японских кораблей. Рассчитаем, сколько снарядов должно было попасть, исходя из количества выпущенных снарядов. Мы уже знаем, какие корабли и какое время вели огонь по «Ослябе». Но для расчета количества снарядов необходимо знать фактическую скорострельность. Произведем расчет.

Допущения и ограничения:

1. Продолжительность участия в бою 14 мая для отряда Того определим в 180 минут, для отряда Камимуры – 150 минут.

2. Темп стрельбы равномерен на протяжении всего боя.

3. Крейсер «Асама» исключим из расчета, т. к. из-за выхода из строя расход снарядов у него почти в два раза ниже, чем у других кораблей.

4. По возможности используем данные по расходу снарядов только за 14 мая, но по отдельным кораблям имеются только данные за два дня сражения и с этим приходится мириться.

5. По 305-мм орудиям расход посчитаем с учетом выхода орудий из строя, по остальным – без учета выхода орудий из строя.

6. Примем, что огонь велся всеми орудиями главного калибра и половиной орудий среднего калибра (одним бортом).

7. Данные по определенному калибру усредним для всех кораблей. По факту же имелись довольно сильные отклонения, например, «Сикисима» стрелял 12-дюймовыми снарядами медленнее всех (0,10 снаряда в минуту), но 6-дюймовыми быстрее всех (1,10 снаряда в минуту).

Пример расчета фактической скорострельности главного калибра «Микаса». Два ствола действовали по 180 минут, один ствол — 110 минут, еще один — 145 минут. Расход — 124 снаряда за 2 дня. 124/(180+180+110+145) = 0,2 снаряда в минуту на один ствол.

В результате получены следующие усредненные значения фактической скорострельности:

305-мм: 0,16 выстрела в минуту.

254-мм: 0,26 выстрела в минуту.

203-мм: 0,27 выстрела в минуту.

152-мм: 0,75 выстрела в минуту.

Теперь всё готово для расчёта огневого воздействия, кроме точности. Для начала предположим, что точность японского огня в завязке Цусимы не могла быть хуже, чем в Желтом море, то есть 10% для 305-мм, 4% для 203-мм и 1,5% для 152-мм (в сумме для 203-мм и 152-мм получится 1,8%, а превосходство в меткости 203-мм орудий почти в 3 раза над 152-мм подтверждается статистикой боя в Чемульпо). 254-мм снаряды исключим из расчета, так как при разумных коэффициентах ни один снаряд не должен был попасть в цель. Таким образом, если бы японцы в Цусиме вели огонь с такой же точностью, как в Желтом море, то «Ослябя» получил бы 2-3 попадания 305-мм, 5 попаданий 203-мм и 12 попаданий 152-мм. Итого 19-20 попаданий. Негусто! Это не сходится с картиной разрушений корабля, зафиксированной очевидцами.

Но нами не учтены объективные факторы, влияющие на точность японцев. Это полные сил комендоры и исправные приборы (начало сражения), это заметно меньшая дистанция боя в Цусиме, это накопленный опыт. Можно ли принять, что эти факторы позволили японцам быть 1,5 раза точнее, чем в Желтом море и таким образом выйти хотя бы на 30 попаданий – минимальное из оценочных значений? Считаю, что можно! Тогда получим 4 попадания 305-мм, 8 попаданий 203-мм и 18 попаданий 152-мм. С учетом того, что «Ослябя» обстреливался японцами и после 14:20 (14:40), вплоть до момента, когда он лежал вверх килем, наши данные оказываются близки к оценке Владимира Грибовского (40 попаданий). Таким образом получается найти компромисс между картиной, описанной Щербачевым и попаданиями, зафиксированными другими источниками с одной стороны, и вменяемыми данными о точности японского огня с другой. Но данная оценка ни в коем случае не может претендовать на высокую точность, т. к. содержит в себе множество допущений и предположений.

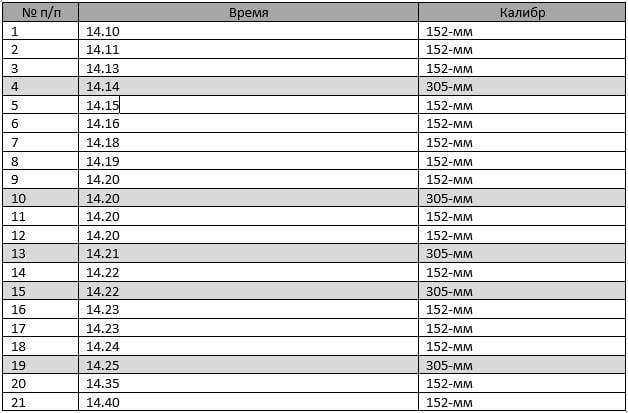

С «Микасой» же всё намного проще, так как все данные об огневом воздействии имеются в наличии. Хронология попаданий вплоть до 14:20 (14:40) по данным рапорта командира корабля приведена ниже.

Всего 5 попаданий 305-мм и 16 попаданий 152-мм.

Теперь можно подводить итоги. Огневое воздействие японцев на «Ослябю», вероятнее всего, превосходило огневое воздействие русских на «Микасу» или же в крайнем случае примерно соответствовало ему. С учетом того, что «Микаса» был крупнее и имел гораздо более мощное бронирование, чем «Ослябя», для нанесения ему критического урона требовалось намного больше попаданий, чем он получил по факту в завязке боя. Да и «Ослябя» наверняка продержался бы в бою гораздо дольше, если бы не имел фатальных строительных изъянов в виде огромной перегрузки и слабого закрепления броневых плит.

Не следует забывать, что в завязке боя, кроме «Осляби», еще и «Князь Суворов», и «Александр III», и «Бородино», судя по повреждениям, получили вполне сопоставимое огневое воздействие. Фактически были подавлены самые боеспособные корабли русской эскадры, которые могли вести огонь по «Микасе». С японской же стороны заметный ущерб, кроме «Микасы», получил лишь крейсер «Асама», который временно потерял место в строю из-за повреждения рулевого управления. Таким образом, можно констатировать, что одним из инструментов победы японцев в Цусимском сражении было существенно более мощное огневое воздействие в завязке боя, то есть абсолютное превосходство в количестве снарядов, поразивших противника.

Источники

Действия флота. Документы. Отдел IV. 2-я Тихоокеанская эскадра. Книга третья. Бой 14—15 мая 1905 года.

Новиков-Прибой А. Цусима.

Семенов В. И. Расплата.

Грибовский В. Ю. Российский флот Тихого океана. 1898-1905. История создания и гибели.

Крестьянинов В. Я., Молодцов С. В. Броненосцы типа «Пересвет».

Мельников Р. М. Броненосцы типа «Пересвет».

Кофман В. Л. Цусима: анализ против мифов.

sidorenko-vl.livejournal.com

naval-manual.livejournal.com

tsushima.su

Информация