Грузино-абхазская война 1992-1993: кровоточащая рана

Двадцать лет назад началась война на территории Абхазии, которая до сих пор вызывает ожесточенные споры у военных, историков, журналистов, политиков и других заинтересованных людей по поводу статуса кампании. Официальные абхазские власти называют войну 1992-1993 годов абхазской Отечественной войной, в которой удалось одержать победу над грузинскими оккупационными войсками и заявить всеми миру о существовании Абхазии, как государства, претендующего на независимость. Грузинское руководство и многие беженцы из числа этнических грузин, покинувших Абхазию во время той войны, высказываются в том духе, что война в Абхазии – конфликт, в развязывании которого стоит винить исключительно Кремль, который решил действовать по принципу «divide et impera» или «разделяй и властвуй». Но принципиальные разногласия по статусу той войны меркнут по сравнению с тем, к каким катастрофическим последствиям гуманитарного и экономического плана грузино-абхазское противостояние образца 1992-1993 годов привело.

Если говорить о начале грузино-абхазского военного противостояния двадцатилетней давности, то и Сухум, и Тбилиси говорят об одном и том же событии, послужившем «первой ласточкой» конфликта. Однако это событие совершенно по-разному трактуется сторонами.

Конфликт начался с того, что первые подразделения грузинских войск под командованием Тенгиза Китовани (тогдашнего министра обороны Грузии) вошли на территорию Абхазии якобы, для того чтобы осуществлять охрану железной дороги Ингири-Сочи. Операция получила название «Меч» (как-то слишком пафосно для охраны обычной железной дороги). Через административную границу были переброшены около 3000 грузинских «штыков», пять танков Т-55, несколько установок «Град», три БТР-60 и БТР-70, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26. Примерно в это же время грузинский флот провел операцию в акватории города Гагра. Сюда вошли два катера на подводных крыльях и два корабля, которые Тбилиси называл десантными. Никакого подозрения приближающиеся к берегу корабли не вызвали, так как над ними развевались российские флаги… На берег высадился грузинский десант в количестве нескольких сотен человек, которые попытались занять стратегические объекты путем быстрой атаки с применением автоматического оружия.

Грузинские власти заявили, что на территории Абхазии, статус которой к тому времени местные власти собирались определить в качестве федеративных отношений с Тбилиси, действуют банд-группы, которые участвуют в непрекращающихся грабежах железнодорожных составов и террористических актах на железнодорожном полотне. Подрывы и грабежи, действительно, имели место быть (это не отрицалось и абхазской стороной), однако власти Абхазии рассчитывали навести порядок собственными силами после урегулирования статуса республики. Именно поэтому вхождение в Абхазию подразделений грузинской армии, в состав которой входили далеко не только кадровые военные, но и амнистированные вернувшимся во власть Эдуардом Шеварднадзе преступники разных мастей, официальный Сухум назвал чистейшей воды провокацией. По мнению абхазской стороны, Шеварднадзе ввел войска на территорию республики с той целью, чтобы воспрепятствовать воплощению в реальность принятого местным законодательным органом (Верховным Советом) постановления о суверенитете Абхазии. Это постановление согласовывалось с Конституцией образца 1925 года, в которой об Абхазии говорилось именно как о суверенном государстве, но в составе Грузинской Советской Социалистической Республики.

Такое положение вещей с объявлением де-факто независимости Абхазии официальный Тбилиси не устраивало. Именно это, как считают в абхазской столице, и послужило главным поводом для начала операции Грузии против Республики Абхазия.

В течение более чем 13-ти месяцев война на территории Абхазии шла с переменным успехом, унося жизни не только военнослужащих как абхазской и грузинской армий, так и большого числа мирных жителей. По официальной статистике потери с обеих сторон составили около 8000 убитыми, более тысячи пропавшими без вести, около 35 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, многие из которых от ранений скончались в госпиталях Грузии и Абхазии. Даже после объявления о победе абхазской армии и её союзников над грузинскими войсками в республике продолжали гибнуть люди. Связано это с тем, что во многих районах Абхазии остались неликвидированными минные поля, которые в свое время создавались обеими сторонами. Люди подрывались на минах не только на абхазских дорогах, пастбищах, в городах и селах республики, но даже на пляжах черноморского побережья.

Если говорить о том, какие силы помимо абхазов и грузин принимали участие в военном конфликте, то здесь точного и исключительно полного ответа не могут дать даже участники событий. Согласно обнародованным через несколько лет после окончания конфликта материалам оказалось, что кроме кадровых военных и местных ополченцев абхазскую сторону поддерживали казаки кубанского войска, отряды добровольцев из Приднестровья и представители Конфедерации горских народов Кавказа. Грузинская сторона поддерживалась отрядами национал-социалистов Украины (УНА-УНСО), представители которых впоследствии были награждены высокими наградами Грузии за воинскую доблесть.

Кстати, стоит отметить, что подразделения украинских националистов незадолго до этого принимали участие в Приднестровском конфликте на стороне Тирасполя, а вот на территории Абхазии приднестровские и националистические украинские отряды оказались по разные стороны фронта. Представители УНА-УНСО, комментируя сложившуюся к тому времени ситуацию, говорят о том, что их поддержка Грузии в противостоянии с Абхазией началась с появления информации о поддержки Абхазии со стороны России. Очевидно, что слово «Россия» для каждого украинского националиста является главным жизненным раздражителем, поэтому для бойцов УНА-УНСО было, по сути, не важно, против кого они ведут боевые действия, главное, чтобы с противоположной стороны появлялась информация, что там есть русские… Кстати, этнические русские, согласно публикаций в одном из националистических журналов, воевали и на стороне Грузии. Речь идет о стрелках, входивших в подразделения той самой Украинской национальной самообороны. По меньшей мере, четверо из них похоронены на Байковом кладбище Киева.

Если говорить о роли России в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов, то по поводу этой роли до сих пор идут горячие споры. По сложившему за 20 лет мнению, Кремль поддержал абхазские власти и не поддержал Шеварднадзе, что и помогло абхазам разгромить грузинскую армию. С одной стороны поддержка Сухума Москвой имела место быть, однако статус официальной она не имела. Даже воздушные вылеты самолетов с российской стороны впоследствии были названы «добровольческими», потому что никаких приказов помогать Абхазии с воздуха никто не отдавал. Это можно называть цинизмом образца ельцинской эпохи, однако пока никаких официальных документов о том, что приказы военным летчикам действительно отдавались в Министерстве обороны России, нет.

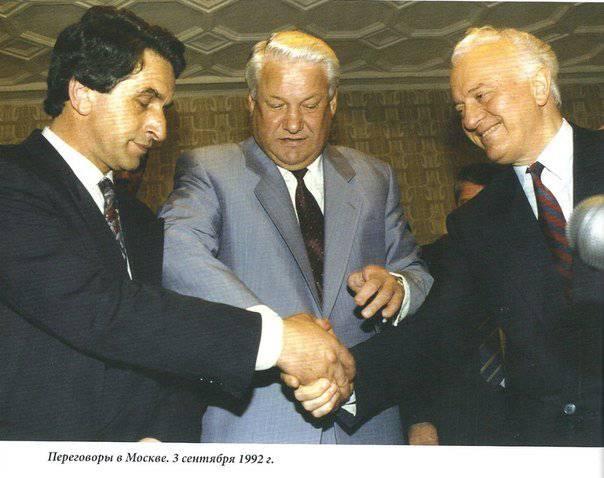

Но поддержка Сухума Москвой проявилась далеко не на первом этапе кампании. Пока грузинские танки и «бэтээры» «утюжили» Абхазию, Борис Ельцин хранил молчание, как и все мировое сообщество, до которого абхазский лидер Владислав Ардзинба пытался докричаться с целью вмешаться и остановить кровопролитие. Однако мировому сообществу было, как говорится, до лампочки, что там происходит в этой Абхазии и где вообще эта Абхазия, так как главная цель – распад СССР - к тому времени уже была достигнута, а всё остальное мировых лидеров мало волновало. Борис Ельцин, если руководствоваться материалами о его нежелании отвечать абхазскому президенту, по всей видимости, имел свои планы на эту кампанию. По мнению многих экспертов, Кремлю в 1992 году война между Сухумом и Тбилиси была нужна, для того чтобы привлечь Грузию в состав СНГ и принять новые соглашения о поставках российского оружия в Тбилиси. Однако Шеварднадзе, на тот момент являвшийся грузинским президентом, вряд ли мог дать Ельцину такие гарантии. Не мог он их дать, потому что в 1992 году Грузия была самым настоящим лоскутным одеялом, которое трещало по швам: Абхазия, Аджария, Южная Осетия, Мегрелия (Мингрелия), а потому не контролировалась из Тбилиси не только де-факто, но часто даже и де-юре…

Расчет на то, что «быстрая победоносная война» решит эту проблему и позволит Грузии стать полноправным членом СНГ – полный абсурд, потому что и само СНГ на тот момент выглядело как весьма неоднозначное образование на постсоветском пространстве.

А пока Борис Николаевич «изволил думать», корабли Черноморского флота спасали мирных жителей, вывозя их с территории Абхазии в более безопасные места. При этом вывозились далеко не только этнические абхазы и русские, как пытался представить официальный Тбилиси, но и жители республики других национальностей (в том числе и грузины из числа мирных граждан), а также тысячи отдыхающих, которые во время разгара курортного сезона оказались в самом настоящем военном котле.

Пока Борис Николаевич «всё еще изволил думать» учащались провокации грузинской стороны по отношению к российским военным кораблям, дислоцировавшимся в Поти. База постоянно подвергалась нападениям, которые приводили к отрытым стычкам между российскими моряками и нападавшими.

В начале осени 1992 года грузинские военнослужащие стали открыто высказываться, что на самом деле война ведется не столько против Абхазии, сколько против России. Об этом в частности, заявлял старший морской начальник Потийского гарнизона капитан 1-го ранга Габуния.

Видимо, позиция грузинской стороны, наконец-то, был оценена в Кремле, после чего Борис Николаевич всё-таки «надумал»…

Окончание вооруженного конфликта пришлось на сентябрь 1993 года. Экономические потери Абхазии были такими, что до сих пор эта республика не может прийти к нормальному ритму жизни. Были практически полностью разрушены инфраструктурные объекты, повреждены линии связи, дороги, мосты, уничтожены учебные заведения, спортивные сооружения, жилые дома. Десятки тысяч людей потеряли кров и были вынуждены либо уезжать из Абхазии в Россию, Грузию и другие страны, либо пытаться начинать жизнь с нуля в своей родной республике.

Эта война стала очередной раной, обнажившейся после распада СССР. Народы, долгое время жившие бок о бок в мире и согласии, были вынуждены взять в руки оружие по вине тех, кто называл себя политиками, а на самом деле представлял собой самых настоящих государственных преступников.

Эта рана кровоточит и сейчас. И кто знает, когда наступит в истории тот день, когда в этом регионе воцарится полноценный мир?..