Уникальная и забытая: рождение советской ПРО. Лебедев и МЭСМ

МЭСМ

Она началась в Союзе сразу же после войны (с незначительным отставанием от США и Великобритании, опережая все прочие страны) независимо в двух местах (Киеве и Москве), с двух людей – Сергея Александровича Лебедева и Исаака Семеновича Брука (машины МЭСМ и М-1 соответственно).

МЭСМ, как и британская SSEM, задумывалась как макет, поэтому изначально называлась Модельная Электронная Счетная Машина. Но, в отличие от SSEM, макет оказался вполне работоспособным. И написанные для него первые в отечественной истории программы почти с самого начала имели прикладное значение. К началу разработки первого советского компьютера Лебедев уже был молодым состоявшимся ученым. Он долго и успешно занимался электротехникой, в 1945 году был избран действительным членом АН УССР, в мае 1946 года назначен директором Института энергетики АН УССР в Киеве. В 1947 году после разделения института Лебедев становится директором Института электротехники АН УССР и тогда же организовывает в нем лабораторию моделирования и вычислительной техники.

Точно так же, как и его коллега Брук, первую информацию о разработке принципиально нового класса вычислительной техники – цифровых машин, он получает окольными путями из-за границы. Председателем АН УССР с 1930 года по 1946 (когда он скончался от туберкулеза) был известный советский биолог и патофизиолог Александр Александрович Богомолец, собравший вокруг себя команду выдающихся специалистов в разных областях наук, включая математика Михаила Алексеевича Лаврентьева, в будущем основателя легендарного Сибирского отделения АН СССР (кроме того, он еще сыграет значительную роль в развитии ранних ЭВМ).

Сын А. А. Богомольца, Олег, тоже биолог, был завзятым радиолюбителем и во время командировок в Швейцарию собирал различные журналы по электротехнике и радиоэлектронике. В них, среди прочего, встречались описания работ компьютерного пионера Конрада Цузе (Dr. Konrad Ernst Otto Zuse), разрабатывавшего серию машин Z для ETH Zurich (строившийся тогда Z4 стал на 1950 год единственным работающим компьютером в континентальной Европе и первым компьютером в мире, который был продан, опередив на пять месяцев Марк I и на десять –UNIVAC).

Вернувшись летом 1948 года в Киев, О. А. Богомолец поделился этими материалами с Лаврентьевым, тот – с Лебедевым. И уже в октябре 1948-го вдохновленный Лебедев начинает создание МЭСМ.

Несмотря на жуткие условия послевоенной Украины, коллективу Лебедева, начав с нуля, удалось через два года, 6 ноября 1950-го осуществить пробный запуск (так много времени на машину ушло в том числе потому, что МЭСМ требовала более 6000 ламп, и около трети из них доставлялись с завода бракованными). Еще через год, после успешного проведения испытаний комиссией АН СССР во главе с академиком М. В. Келдышем, была начата регулярная эксплуатация машины.

Что интересно, помещение бывшего монастырского общежития в Феофании было настолько не приспособлено для функционирования огромной ламповой ЭВМ, что в лаборатории пришлось снести часть потолка, чтобы отвести из комнаты тепло, вырабатываемое тысячами ламп. Условия создания МЭСМ были адскими и совсем не похожими на лаборатории, где строили ENIAC, Harvard Mk I и прочие компьютеры в США.

Киев после войны. В таких условиях работали первые создатели советских ЭВМ (itkvariat.com)

Для МЭСМ необходимо было помещение площадью около 150 кв. м. и примерно столько же – для генераторов, аккумуляторов и автоматики управления. Плюс мастерские, общежития для работников и многое другое. Найти такое здание в разрушенном войной Киеве было очень трудно. Здание в Феофании было в запущенном состоянии, сначала пришлось его ремонтировать. Каждый день из Киева в поселок разработчиков возил специально выделенный автобус, но в 17 часов он уезжал обратно. Люди оставались на работе по несколько суток, а то и недель.

Вспоминает Зиновий Львович Рабинович, ученик Лебедева:

Кроме этого, Лебедев столкнулся еще с одной проблемой. Его сотрудники включали в себя евреев! Снова слово Рабиновичу:

В итоге осенью 1952-го на МЭСМ были выполнены расчеты генераторов Куйбышевской ГЭС. Узнав, что в Феофании есть работающая ЭВМ, туда потянулись киевские и московские математики с задачами, требовавшими масштабных вычислений. МЭСМ работала, круглосуточно считая термоядерные реакции (Я. Б. Зельдович), баллистические ракеты (М. В. Келдыш, А. А. Дородницын, А. А. Ляпунов), дальние линии передач (сам С. А. Лебедев), статистический контроль качества (Б. В. Гнеденко) и другие. На этой машине работали первые в СССР программисты, включая известного математика М. Р. Шура-Бура (ему «повезло» работать потом с нашей первой серийной ЭВМ «Стрела», и он отзывался о ней с ужасом, но об этом мы еще расскажем).

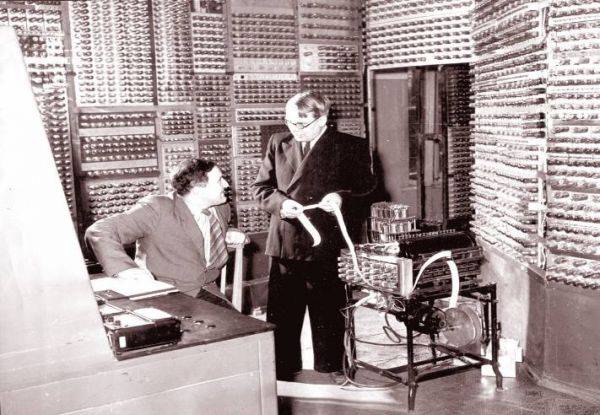

Так выглядела работа с МЭСМ, обратите внимание, что машина занимает все доступные поверхности стен, будучи просто смонтирована на них

Несмотря на это, никаких официальных почестей Лебедев не получил (вспоминает Рабинович):

МЭСМ использовалась до 1957 года, пока окончательно не устарела, после чего была передана в КПИ для учебных целей. В 1959 году ее демонтировали, украинский историк вычислительной техники Борис Николаевич Малиновский вспоминал об этом так:

Несколько оставшихся от МЭСМ электронных ламп и других компонентов хранятся в Фонде истории и развития компьютерной науки и техники при Киевском доме ученых НАН Украины. Впрочем, аналогичная судьба ждала и ENIAC и вообще практически все первые ЭВМ – ни в Союзе, ни на Западе никто особенно не заморачивался созданием музеев вычислительной техники. В СССР так поступали абсолютно со всеми компьютерами – разобрали на металлолом и «Сетунь», и все первые БЭСМ. Программист первых советских ЭВМ Александр Константинович Платонов, математик Института прикладной математики (интервью с ним от 2017 года было опубликовано на Хабре) с горечью вспоминает:

СЭСМ

Мало кто знает, что уже после отъезда Лебедева в Москву его группа на основании его идей воплотила в жизнь (здесь уже генеральным конструктором был упомянутый З. Л. Рабинович) еще более удивительную задумку – так называемую СЭСМ, Специализированную Электронную Счетную Машину. Ее уникальность заключалась в том, что СЭСМ была специализированным вычислителем, причем матрично-векторным (!), одним из первых, если не первым, в мире.

СЭСМ предназначалась для решения корреляционных задач и систем алгебраических уравнений с 500 неизвестными. Машина оперировала дробями и имела текущий автоматический контроль порядка величин. Результаты расчетов выдавались в десятичной системе с точностью до седьмого разряда. Исходя из принятого для СЭСМ метода решения ЛАУ Гаусса-Зейделя, арифметическое устройство выполняло лишь сложение и умножение, зато компьютер вышел изящным – всего 700 ламп.

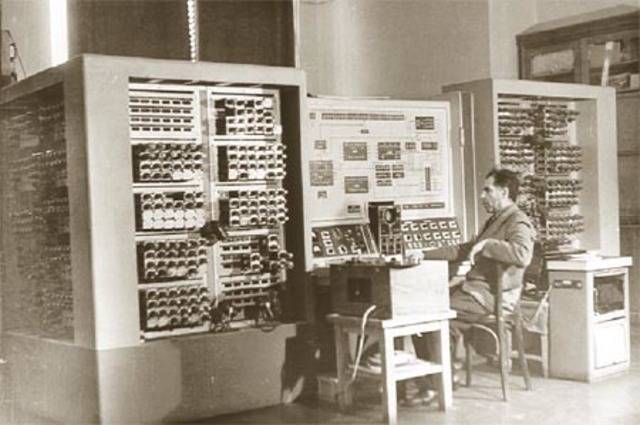

Специализированная электронная счетная машина «СЭСМ», за пультом С. Б. Розенцвайг (icfcst.kiev.ua)

Удивительно, но ее не засекретили. И она стала первой советской ЭВМ, удостоившейся хвалебной рецензии в только появившемся тогда американском компьютерном журнале Datamation.

Причем написанная по результатам разработки монография («Специализированная электронная счётная машина СЭСМ» З. Л. Рабинович, Ю. В. Благовещенская, Р. А. Черняк и др., на издании книги настоял Глушков, сами разработчики не особо искали славы, в итоге он оказался прав, закрепив наш приоритет в этой области) была переиздана в США на английском языке. И, по-видимому, явилась одной из первых книг по отечественной вычислительной технике, опубликованных за рубежом.

Сам Зиновий Львович много и плодотворно работал в области компьютерных наук вплоть до 1980-х годов вместе с такими титанами мировой электроники, как академик В. М. Глушков, в том числе – над системами ПВО (такое впечатление, что в те годы абсолютно все компьютерные специалисты СССР имели отношение к двум областям: ПРО или ПВО).

БЭСМ

Как мы говорили, МЭСМ была задумана Лебедевым как прототип большой машины (с незатейливым наименованием БЭСМ), но воплотить куда более сложную разработку в полуразрушенной войной Феофании на Украине было нереально. И конструктор решил податься в столицу. Снова дадим слово Платонову (ИТМиВТ и их отношение к БЭСМ мы еще обсудим подробнее ниже, там много интересного):

Итак, Лебедев направился в Москву.

А там в это время уже несколько лет над своим, абсолютно независимым компьютером работала вторая группа – под руководством Исаака Брука.

Продолжение следует…

Информация