Уникальная и забытая: рождение советской ПРО. Брук и М-1

Альтернативная архитектура началась со знакомства в начале 1947 года Исаака Брука и Башира Рамеева, которых объединял общий интерес к созданию аналога ENIAC. По одной легенде, Рамеев узнал о компьютере, слушая радио BBC, по другой версии – Брук, будучи связан с военными, знал о том, что американцы построили машину для расчета таблиц для стрельб, из каких-то секретных источников.

Правда немного прозаичнее: еще в 1946 году в журнале Nature была опубликована открытая статья про ENIAC, и о ней знал весь научный мир, хоть немного интересующийся вычислениями. В СССР этот журнал читался ведущими учеными. И уже во втором номере «Успехов математических наук» за 1947 год была опубликована 3-страничная статья М. Л. Быховского «Новые американские счетно-аналитические машины».

Сам Башир Искандарович Рамеев был человеком трудной судьбы. Его отец был репрессирован в 1938. И умер в тюрьме (что интересно, такая же судьба ждала и отца второго конструктора М-1 – Матюхина). Сына «врага народа» выгнали из МЭИ, два года он безработный еле сводил концы с концами. Пока не устроился в 1940 году техником в ЦНИИ Связи, благодаря своей склонности к радиолюбительству и изобретательству. В 1941 он пошел добровольцем на фронт. Прошел всю Украину, везде выжил, кровью искупил преступление быть родственником врага народа.

И в 1944 году был направлен во ВНИИ-108 (методы радиолокации, основан знаменитым инженером – контр-адмиралом и академиком А. И. Бергом, тоже репрессированным в 1937 и чудом спасшимся). Там Рамеев и узнал о ENIAC и загорелся идеей создать такой же.

Брук

По протекции Берга он обратился к шефу лаборатории электросистем ЭНИН Исааку Семеновичу Бруку.

Брук был увлеченным электротехником, но невеликим изобретателем. Зато талантливым и главное – пробивным организатором, что в СССР было едва ли не важнее. Предыдущие 10 лет он занимался в основном тем, что принимал участие, возглавлял и руководил (причем на руководящие должности он взлетел сразу же после окончания института и в дальнейшем планомерно и успешно ковал свою карьеру), вплоть до создания в ЭНИН популярного в те годы прибора, большого аналогового интегратора для решения систем дифференциальных уравнений. Будучи руководителем проекта, именно Брук представил его на Президиуме АН СССР. Академики впечатлились эпичностью девайса (площадью аж 60 кв. метров) и немедленно избрали его членкором (на этом, правда, его карьера достигла пика, полным академиком он так и не стал, несмотря на все свое стремление).

Прослышав, что в ЭНИН строят вычислители, туда и явился Рамеев излагать Бруку свои идеи.

Брук был человеком подкованным и опытным. И сразу же сделал самое важное в конструировании советской ЭВМ – в 1948 году подал заявку в Патентное бюро госкомитета Совета министров СССР на целое авторское свидетельство (куда, впрочем, вписал и Рамеева) на «Изобретение цифровой электронной машины». Конечно, сейчас это смотрится довольно забавно (ну, надо же, в СССР выдали патент на изобретение компьютера, после всяких ABC, Harvard Mark-1, Z-1, EDSAC, ENIAC, Colossus и прочего). Но этот патент, во-первых, позволил Бруку сходу войти в пантеон творцов советских ЭВМ, во-вторых, за каждое изобретение полагались чины и награды.

Строительство ЭВМ, впрочем, не задалось. Потому что сразу после получения патента Рамеева отчего-то снова утащили в армию. Видимо дослуживать то, что не дослужил в 1944. Его отправили было на Дальний Восток, но (неизвестно, вмешался ли Брук или нет) уже через несколько месяцев по личному ходатайству аж министра машиностроения и приборостроения СССР П. И. Паршина, как ценного специалиста, отправили обратно в Москву.

Вообще, отношения Брука и Рамеева полны тумана. По возвращении он отчего-то не присоединился к проекту М-1, а предпочел уйти от Брука к еще одному партийному «конструктору» – Базилевскому, в СКБ-245, где позже работал над «Стрелой», конкурировавшей с БЭСМ Лебедева (подробнее мы осветим эту титаномахию в следующем выпуске).

Лебедев тогда проиграл. Но на второй круг не пошел. И в соответствии с принципом «не можешь победить – возглавь», сам занялся проектированием машины М-20 в СКБ-245 вместе с Рамеевым. Кроме этого, Рамеев известен как генеральный конструктор и автор легендарной серии «Урал» – малых ламповых машин, очень популярных в СССР и самых массовых в первом поколении.

Последний вклад Рамеева в развитие отечественной техники заключался в его предложении не использовать как нелегальный образец для копирования модель IBM S/360, а вместо этого уже вполне легально начать разрабатывать совместно с англичанами линейку компьютеров на базе ICL System 4 (английская версия RCA Spectra 70, являвшегося совместимым с тем же S/360). Это была бы, скорее всего, куда более выгодная сделка. Но, увы, решение было принято не в пользу проекта Рамеева.

Вернемся в 1950 год.

Расстроенный Брук направил запрос в отдел кадров Московского энергетического института. И в его лаборатории стали появляться творцы М-1, порядка 10 человек. И что это были за люди! Не многие имели законченное высшее образование к тому моменту, некоторые были выпускниками техникумов, но их гений сиял, как кремлевские звезды.

Команда

Генеральным конструктором стал Николай Яковлевич Матюхин, с судьбой, почти идентичной судьбе Рамеева. Точно такой же сын репрессированного врага народа (в 1939 отец Матюхина получил относительно гуманные 8 лет, но в 1941 Сталин приказал казнить всех политических заключенных при отступлении, и Яков Матюхин был расстрелян в Орловской тюрьме). Увлекающийся электроникой и радиотехникой, так же отовсюду выгнанный (в том числе семью врага народа выселили из Москвы). Тем не менее смог закончить в 1944 году школу и поступить в МЭИ. Аспирантура ему не досталась (опять-таки, забраковали как политически ненадежного, несмотря на уже два авторских свидетельства на изобретения, полученные в годы учебы).

Но талант заметил Брук. И смог протащить Матюхина в ЭНИН для реализации проекта М-1. Матюхин зарекомендовал себя очень хорошо. И впоследствии работал над продолжением линейки – машинами М-2 (прототип) и М-3 (выпускалась ограниченной серией). А с 1957 года стал главным конструктором НИИАА Минрадиопрома и трудился над созданием системы управления ПВО «Тетива» (1960 году, аналог американской SAGE), первой серийной полупроводниковой отечественной ЭВМ, с микропрограммным управлением, гарвардской архитектурой и загрузкой с ПЗУ. Отдельно интересно то, что она (первая в СССР) использовала прямую, а не обратную кодировку.

Второй звездой стал М. А. Карцев. Но это человек такого масштаба (приложивший свою руку напрямую ко многим военным разработкам СССР и сыгравший огромную роль в создании ПРО), что он заслуживает отдельного разговора.

Среди разработчиков была и девушка – Тамара Миновна Александриди, архитектор ОЗУ М-1.

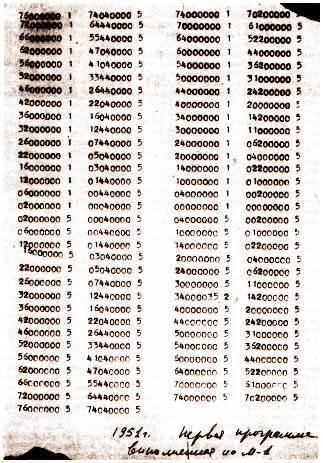

Работа (как и в случае Лебедева) заняла примерно два года. И уже в январе 1952 года (менее чем через месяц после сдачи МЭСМ) началась практическая эксплуатация М-1.

Параноидальная советская тяга к секретности привела к тому, что обе группы – Лебедева и Брука – даже не слышали друг о друге. И только спустя какое-то время после сдачи машин узнали о существовании конкурента.

Трофейные секреты

Отметим, что с лампами в те годы в Москве было еще хуже, чем в Украине. И отчасти поэтому, отчасти из желания уменьшить энергопотребление и габариты машины, АЦВМ М-1 была не чисто ламповой. Триггеры М-1 были собраны на двойных триодах 6Н8С, клапаны на пентодах 6Ж4, а вот вся основная логика была полупроводниковой – на медно-закисных выпрямителях. С этими выпрямителями тоже связана отдельная загадка (а загадок в истории отечественных ЭВМ просто завались!).

В Германии аналогичные приборы назывались Kupferoxydul-Gleichrichter и были доступны советским специалистам для изучения среди гор трофейного радиооборудования. Отсюда, кстати, наиболее частое жаргонное, хоть и некорректное, именование таких приборов в отечественной литературе купроксными выпрямителями, что говорит о том, что познакомились мы с ними благодаря немцам, хотя тут тоже свои загадки.

Изобретен медно-закисный выпрямитель был в США компанией Westinghouse Electric в 1927 году. Выпускался в Англии. Оттуда разошелся по Европе. У нас же вроде как аналогичную конструкцию разработали в 1935 году в Нижегородской радиолаборатории. Только тут есть два но.

Во-первых, единственный источник, который нам рассказывает об этом, мягко говоря, ангажирован. Это брошюра В. Г. Борисова «Юный радиолюбитель» (выпуск 100), изданная аж в 1951 году. Во-вторых, впервые применили эти отечественные выпрямители в первом отечественном мультиметре ТГ-1, выпуск которого начался только в 1947 году. Так что с немалой степенью вероятности можно констатировать, что технология медно-закисных выпрямителей была позаимствована СССР в Германии после войны. Ну, или же отдельные разработки предпринимались и до нее, но в серию это явно пошло только после изучения трофейного немецкого радиооборудования и, скорее всего, было клонировано с выпрямителей SIRUTOR фирмы Siemens.

Какие же выпрямители использовались в М-1?

Во всех без исключения источниках говорится о советских КВМП-2, разговор этот опирается на мемуары участников событий. Так вот, в воспоминаниях Матюхина сказано:

Не очень понятно, как советские выпрямители (тем более, появление серии КВМП-2 – это абсолютно точно не ранее 1950 года) оказались среди трофейного немецкого имущества за год до их создания? Но, допустим, что во времени случился небольшой провал. И они туда и угодили. Однако разработчик устройства ввода/вывода М-1, А. Б. Залкинд в своих мемуарах пишет так:

Оставив в стороне смешивание воедино селеновых и купроксных столбов (а это разные вещи), по описанию видно, что исходные выпрямители не соответствуют КВМП-2-7 ни по размерам, ни по количеству таблеток. Отсюда вывод – мемуарам в наше время верить нельзя. Возможно, на первых макетах использовали трофейные купроксы, а когда возможность их применения была доказана, то, как далее пишет тот же Н. Я. Матюхин,

Думаете на этом загадки кончились?

В описании следующей машины М-2 приведены параметры КВМП-2-7, и они таковы. Допустимый прямой ток 4 мА, прямое сопротивление 3–5 кОм, допустимое обратное напряжение 120 В, обратное сопротивление 0,5–2 МОм. Эти данные разлетелись по сети повсеместно.

Между тем они представляются абсолютно фантастическими для столь мелкого выпрямителя. Да и все официальные справочники приводят совершенно иные цифры: прямой ток 0,08–0,8 мА (зависит от числа таблеток) и так далее. Справочникам веры больше, но как тогда могли работать КВМП у Брука, если при таких параметрах они бы мгновенно сгорели?

Да и Лебедев был далеко не глупец. И в электронике, в том числе трофейной, разбирался отлично. Тем не менее идея использовать медно-закисные выпрямители его отчего-то не посетила, хотя он был виртуозом сборки компьютеров из нестандартных материалов. Как видите, советская техноархеология хранит загадок не меньше, чем гробница Тутанхамона. И разобраться в них непросто, даже имея на руках мемуары и воспоминания очевидцев событий.

М-1

В любом случае М-1 заработала (но даже установить точно, когда именно – и то нереальная задача; в разных документах и мемуарах фигурирует диапазон дат от декабря 1950 года до декабря 1951 года).

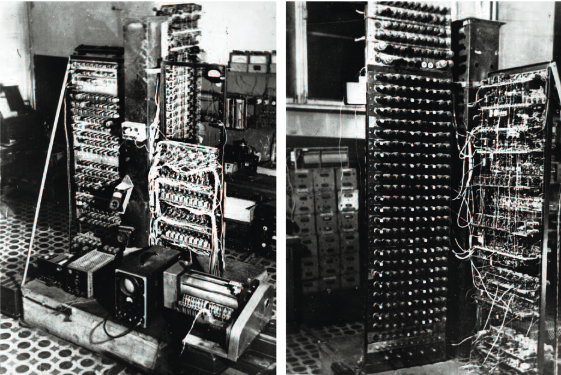

Она была меньше МЭСМ и потребляла меньше энергии (4 кв. м и 8 кВт против 60 кв. м и 25 кВт). Но и была относительно медленнее – порядка 25 опер/сек над 25 битными словами, против 50 опер/сек над 17 битными словами МЭСМ.

Внешне М-1 была более похожа на компьютер, нежели МЭСМ (та выглядела как огромное количество шкафов с лампами от пола до потолка по всем стенам в нескольких комнатах).

Отметим и то, что чудовищные баталии о том, кто же все-таки был первым: Лебедев с украинской группой или Брук – с московской, не утихают до сих пор.

Так, например, несмотря на то, что документально зафиксирован первый запуск МЭСМ 6 ноября 1950 года (что подтверждают и многочисленные интервью со всеми разработчиками, и бумаги Лебедева), в статье «История, которую стоит переписать: где на самом деле сделали первый советский компьютер» (Борис Кауфман, РИА Новости) встречаем такой пассаж:

Комментировать это достаточно сложно.

Особенно уникальное авторское определение компьютера и калькулятора, которое дотоле не встречалось нигде за сто лет развития вычислительной техники. Не менее удивительно и «уникальное» превосходство трубок от осциллографов в качестве ОЗУ перед трубками Уильямса-Килбурна (так они корректно называются, видимо, на Западе не знали, что можно собрать ЭВМ из трофейного радиобарахла, и зачем-то городили дорогие и глупые решения), равно как и упоминение всего двух (вместо минимум 5–6) западных машин того времени.

М-2

По воспоминаниям Залкинда, одним из первых больших ученых, проявивших интерес к М-1, был академик Сергей Соболев. Его сотрудничеству с создателями следующей модели М-2 помешал эпизод на выборах в действительные члены АН СССР.

На одно место претендовали Лебедев и Брук. Решающим стал голос Соболева, отданный им за своего ученика Лебедева.

После этого Брук (так и оставшийся пожизненно всего лишь членкором) отказался предоставить МГУ, где работал Соболев, машину М-2.

И разразился большой скандал, закончившийся независимой разработкой машины «Сетунь» в стенах МГУ. Причем ее серийное производство наткнулось на препятствия уже со стороны группы Лебедева, желавшей добиться как можно больших ресурсов для своего нового проекта М-20.

О приключениях же Лебедева в Москве и разработке БЭСМ мы поговорим в следующий раз.

Продолжение следует…

Информация