Советы к лету. Наборы из всего, что под руками

Удивительно, но даже сегодня находятся люди, которые сбирают модели из наборов посылок производства ДОСААФ. Вот, например, такие, как этот ракетный катер. О котором в Интернете написано следующее: «Ракетный катер типа «Оса», масштаб 1:72, автор Вовасов Алексей. Клинцы. Россия. Модель ракетного катера типа «Оса» собрана из деталей и заготовок набора ЦМК. Винтомоторная и рулевая часть модели действующая. Модель собрана в 2019–2020 учебном году и определена на перспективную доработку. Автор – юноша – 9 лет. Тренер Широков О. А.»

изготовлял из серебра модели храма богини Артемиды

и тем самым давал местным ремесленникам возможность заработать».

(Деяния апостолов 19:24)

Творчество вокруг нас. В прошлый раз во время обсуждения очередной статьи о моделировании речь зашла о наборах-посылках ДОСААФ, на которых очень многие мальчишки, а случалось, что и девчонки, приобщались к занятиям техническим моделированием. Лично у меня от них опыт только негативный. И вот почему. Потому, что собирались они по остаточному принципу: на них шла самая плохая древесина, поэтому они требовали много труда, а результат получался неважнецкий. Хотя были исключения, ну хотя бы вот эта модель Алексея Вовасова.

Ракетный катер Алексея Вовасова. Вид сбоку. Для девятилетки очень неплохо. Хотя почему-то и нет поручней…

У меня в свое время был другой набор – «Большой охотник». Хорошо помню, что корпус был сделан просто мастерски. Но вот детали для надстроек были из пересушенной и очень колкой сосны. Обрабатывать их было сущим мучением и, разумеется, я их все перепортил. А сделать их аналоги из белого картона на ум мне просто не прошло. Как, впрочем, не пришло и авторам-разработчикам этой модели. Ведь можно было бы напечатать развертки всех деталей на картоне, чтобы их можно было вырезать и склеить. А требуемую жесткость обеспечить за счет каркаса. Но нет – в досаафовские модели вкладывались самые настоящие «дрова», способные скорее отпугнуть ребенка от творчества, нежели привлечь к нему.

Впрочем, самой моей первой моделью из набора был планер А-1.

Авиамодельный кружок открыли у нас прямо в школе, и это было удобно, так как не надо было никуда ходить, а школа моя была рядом с домом. Руководителем был совсем молодой парень и педагог из него, равно как и моделист, был на букву «г». Дал он нам каждому по набору и велел вырезать ножами нервюры. Показал, как это делается, но… не предупредил, что пересушенную фанеру нужно предварительно размочить. Ну, у меня все нервюры и поломались. И все… Конец работе, потому что вторую бесплатную модель он мне не дал. И все оставшиеся занятия я или слонялся без дела, или помогал тем, у кого что-то получалось. Причем с каждым занятием таких вот, как я, выбывших из игры, становилось все больше и больше.

В итоге мы всем кружком из 15 человек собрали один единственный планер. И запустили его! И благополучно разбили в первом же полете. Надо ли говорить, что больше я в модельные кружки не ходил.

Потом уже самостоятельно я попробовал сделать вот такую, тоже очень простую модель и опять поломал все нервюры. То, что их можно было вырезать из картона, мне даже и в голову не пришло

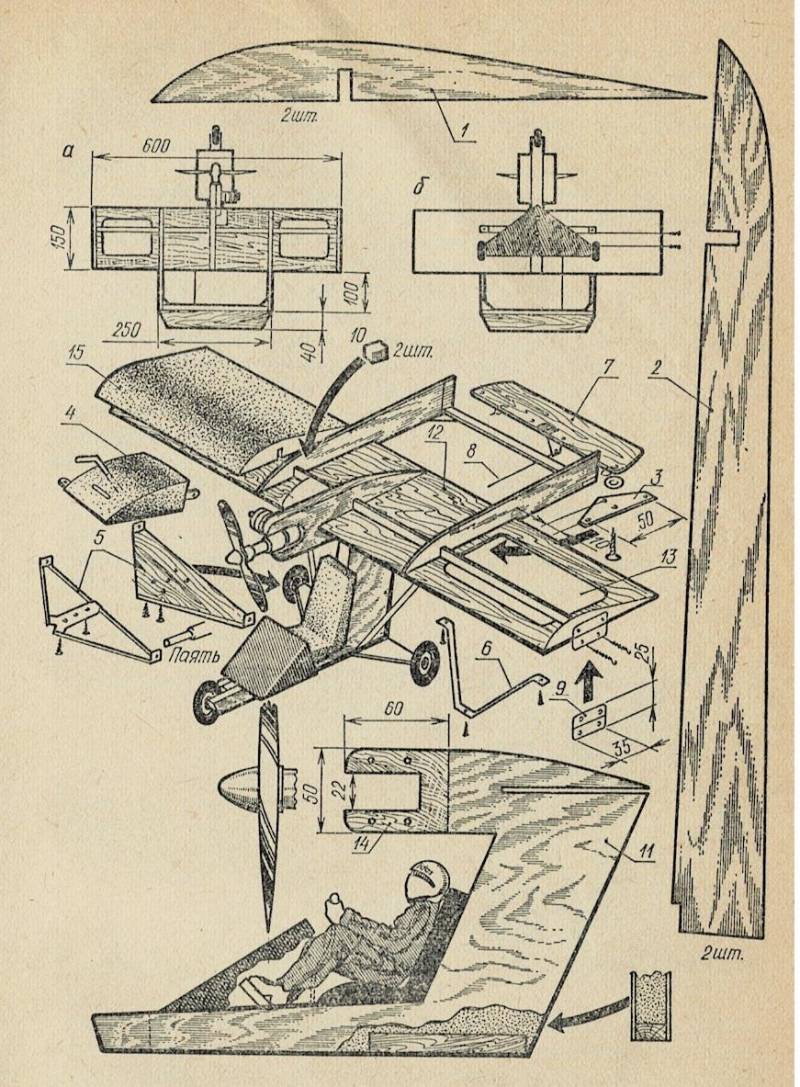

Вот почему, когда я сам стал руководить кружком конструирования новых видов игрушек на Областной пензенской СЮТ, в основу работы с детьми был положен принцип… лени и максимального «руко…ства». То есть, чтобы работал ребенок по минимуму, а получал бы результат по максимуму. Вот, как этот принцип был реализован на примере учебно-тренировочной авиамодели для самых-самых начинающих.

Прежде всего, крыло без нервюр. Кусок фанеры 1,5-мм, и все. Вырезы 13 оказались не нужны, кстати говоря. Их вполне можно не делать. Профиль крыла задают пластины 15, вырезанные из пенопласта на термостанке с помощью раскаленной нихромовой проволоки. А профиль 1 – это же и две концевые нервюры для жесткости. Только их нужно заранее вырезать из тонкого дюраля и закрепить между ними кусок пенопласта. Бак для топлива 4 – такого же профиля, паяный из жести.

Корпус – опять-таки из пенопласта, армированного фанерой. Фигурка пилота очень украшает такую модель. А вот шлем был сделан из теннисного шарика.

Очень удачным получилось шасси. В двух вариантах: паяное – из толстой проволоки и деревянное. Вынос колеса вперед обеспечил возможность надежной посадки даже в тех случаях, если моделью управлял новичок.

Кстати, красить ее тоже было не надо. Все деревянные детали покрывались лаком, а крылья оклеивалась цветной липкой лентой. В 1982 году она как раз появилась в продаже, причем даже флуоресцентная!

Ну, а сегодня такую модель можно оснастить электродвигателем (в то время она рассчитывалась под двигатель МК-17, но летала на МК-12В, поэтому развивала очень большую скорость!) и радиоуправлением. Благо сегодня и двигатель, и рулевые машинки, и систему управления можно заказать по почте.

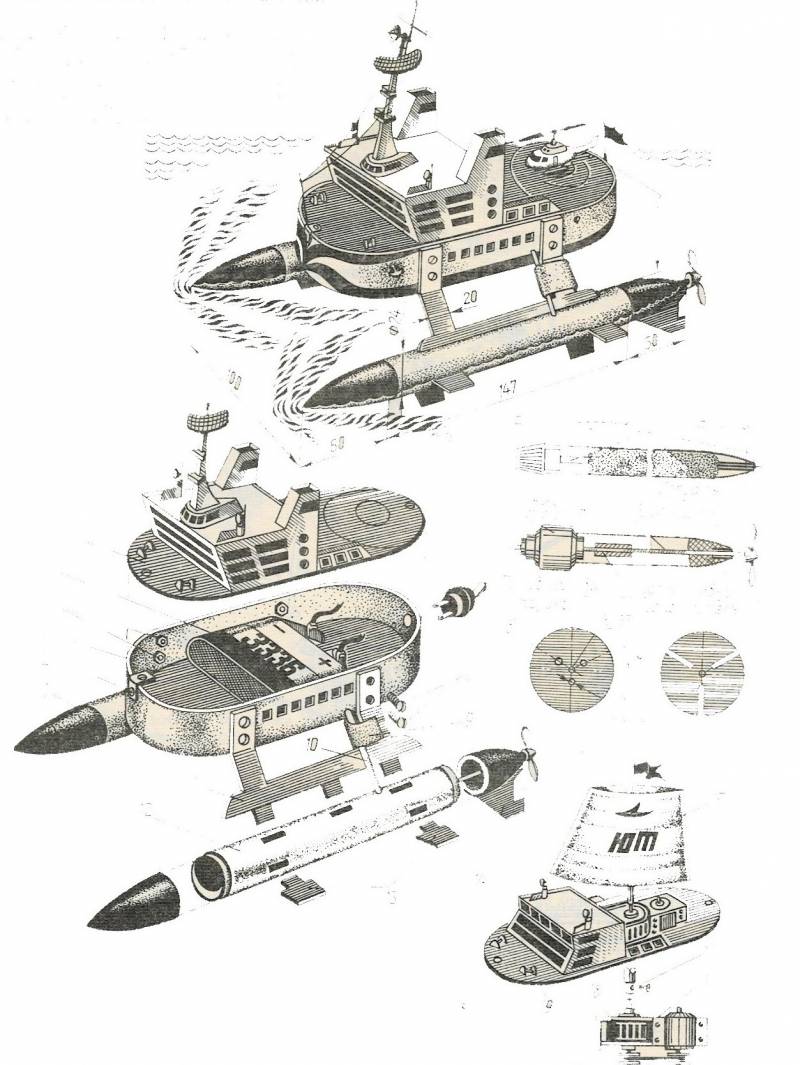

Вообще, простейший набор-конструктор для своего сына или внука вы легко можете сделать и сами. Например, «из всего, что под руками» собрать набор деталей для фантастического судна СМПВ – «судна с малой площадью ватерлинии». В 80-е годы прошлого века о них много говорили, но затем интерес к ним как-то угас. Но какое это имеет значение, если модель получается оригинальной и красивой?!

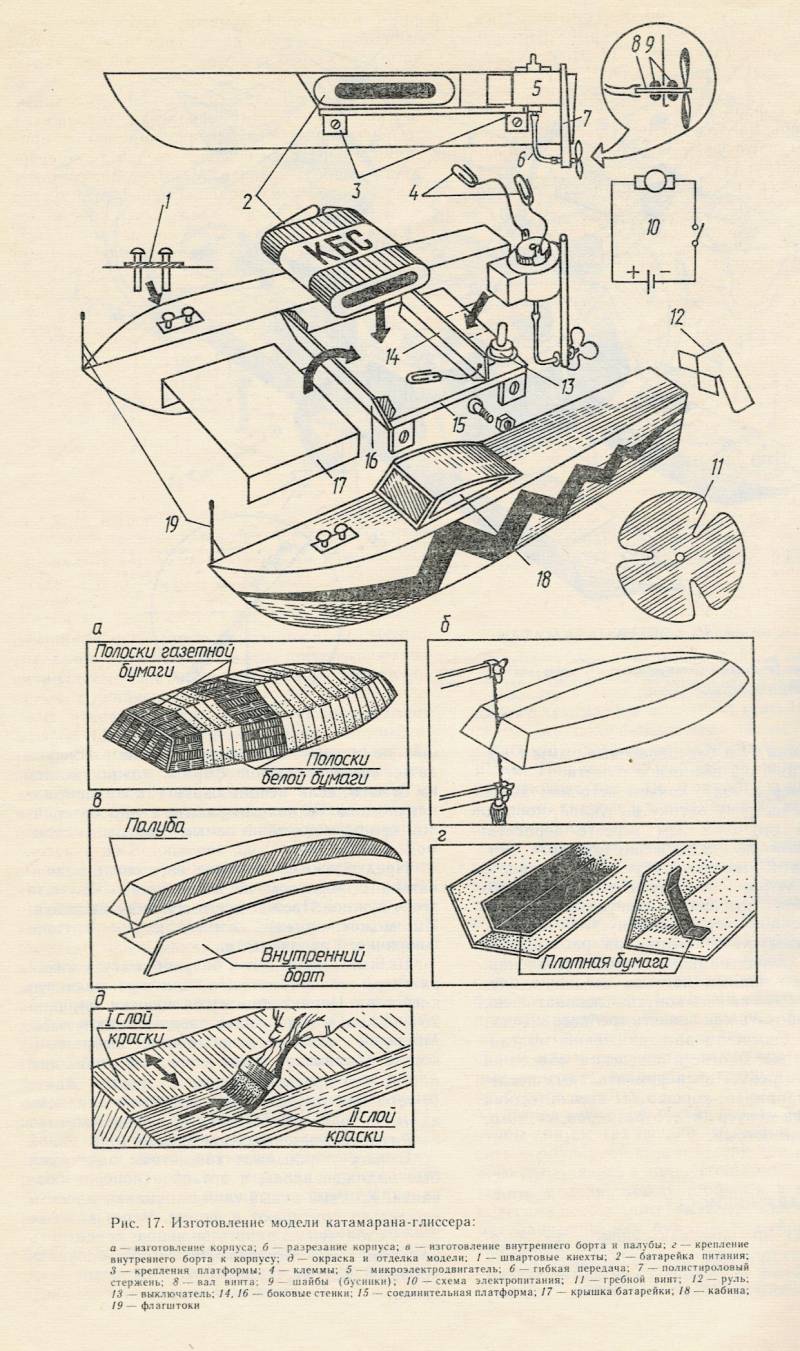

Вот, например, модель судна СМПВ с корпусом из банки из-под сардин. Опоры-поплавки – корпуса от толстых фломастеров, причем настолько толстых, что удалось вставить в них микроэлектродвигатели ДК-5-19. Стойки корпуса – листовой полистирол. К поплавкам они крепились полистироловым клеем, а к корпусу из жести – винтами и гаечками от детского конструктора. Корпус из баночки из-под сардин был выбрал потому, что в нем помещалась популярная в то время плоская батарейка «КБС». Надстройки – из полистирола и картона.

Сегодня вопрос с поплавками решается совсем легко. Их можно сделать из пластиковых канализационных труб, либо из склеенных между собой четырех баллончиков из-под дезодоранта. Есть такие с замечательными крышками обтекаемой формы… Кстати, справа внизу изображен вариант с крылом-парусом. Однако он положительных свойств в ходе испытаний на плаву не показал!

Моторы для судомоделей, причем прямо с валами и винтами, сегодня можно заказать по почте. И цена у них совсем не велика!

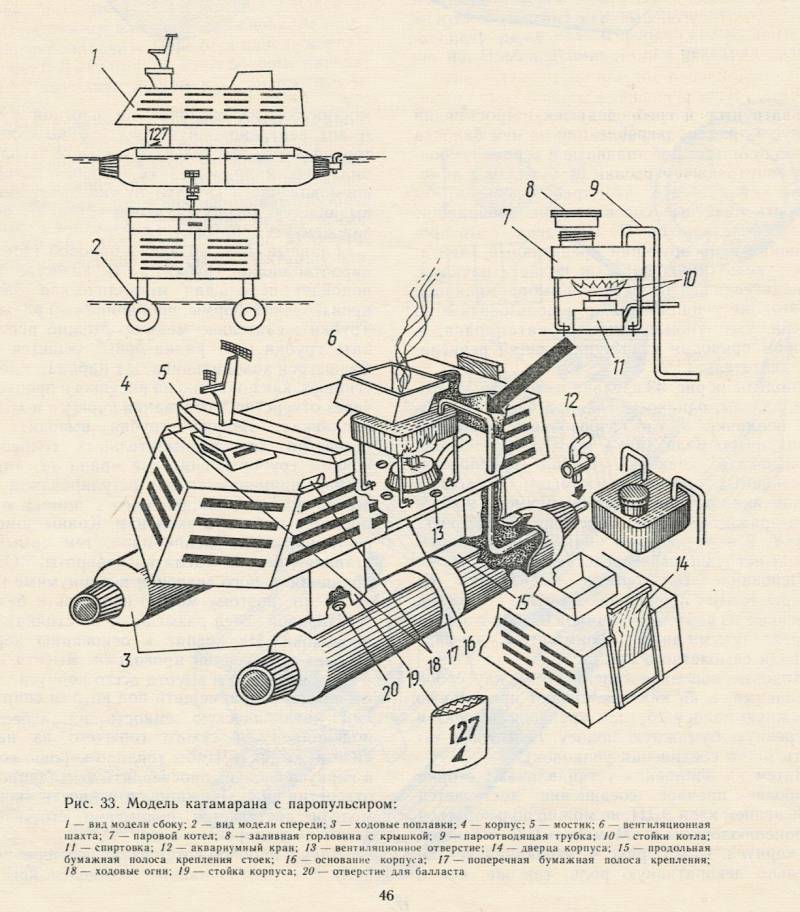

Движителем такой вот модели СМПВ может служить и паропульсирный движитель. Обычно его ставят на совсем уж примитивные лодочки, спаянные из жести или же медной фольги. В данном случае такой паровой двигатель можно поставить и на модель СМПВ с поплавками, сделанными из баллончиков из-под аэрозольных эмалей. Тут главное обеспечить их герметичность, а сам корпус выполнить огнестойким. Ну, скажем, оклеить его для этого листовым асбестом. Хотя в то уже далекое от нас время я оклеивал его… полосками асбестового фитиля от керосиновых ламп. Даже и не скажу – есть ли сегодня такой товар в продаже вообще.

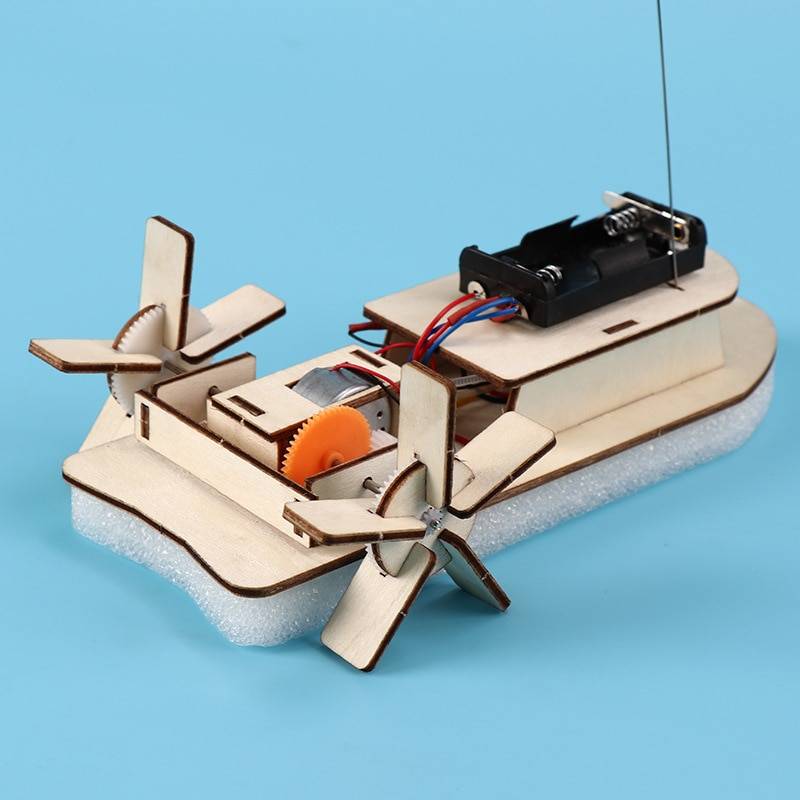

Хотя вот те же китайцы, например, умудряются делать интересные наборы самоделок из обычной фанеры и кусочка пенопласта.

Сборная модель китайского производства из фанерных деталей, вырезанных лучом лазера, и кусочка пенопласта

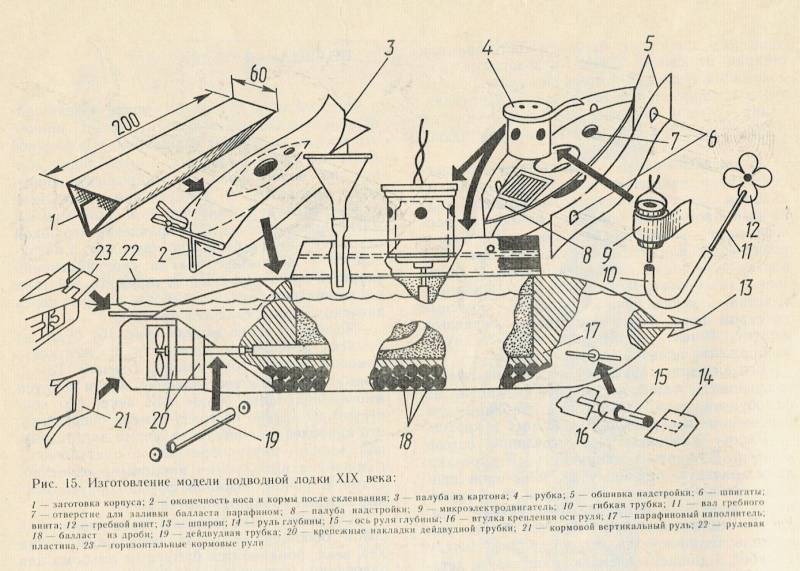

Заметим, что интересную модель, причем даже не надводного корабля, а подводной лодки начала ХХ века можно сделать из самой обыкновенной чертежной бумаги. Посмотрите на рисунок внизу…

Основой корпуса является определенным образом склеенный и обрезанный трехгранный профиль 1. Самое забавное, что практически вся модель делается из плотной бумаги. Главное, как следует ее прокрасить нитрокраской снаружи и залить горячим парафином изнутри (для этого на корпусе модели предусмотрены отверстия, а заливку проводят через воронку!). Двигатель размещается необычным образом – в цилиндрической рубке с гибким приводом на гребной винт. Управление лодкой осуществляется по проводам (они должны быть тонкими и мягкими!), причем подключается батарейка питания (или батареи питания) через реостат. Чем больше напряжение, тем больше оборотов и тем круче лодка идет на дно. С выключенным двигателем она должна всплывать.

Интересно, что оригинальную сборную модель (по технологии «вакуформ», «резин кит» и штампованную из полистирола) подводной лодки можно сделать и выпустить в продажу, взяв за основу знаменитую желтую субмарину Жака Ива Кусто перед Океанариумом в Монако. И, естественно, там же ее и продавать, поскольку народ там очень даже денежный, да и туристы не бедные. Мальчик станет просить: «хочу желтую лодку», ему и купят!

В советское время корпуса плавающих моделей катеров рекомендовалось делать даже из папье-маше. После пропитки нитролаком они становились очень прочными.

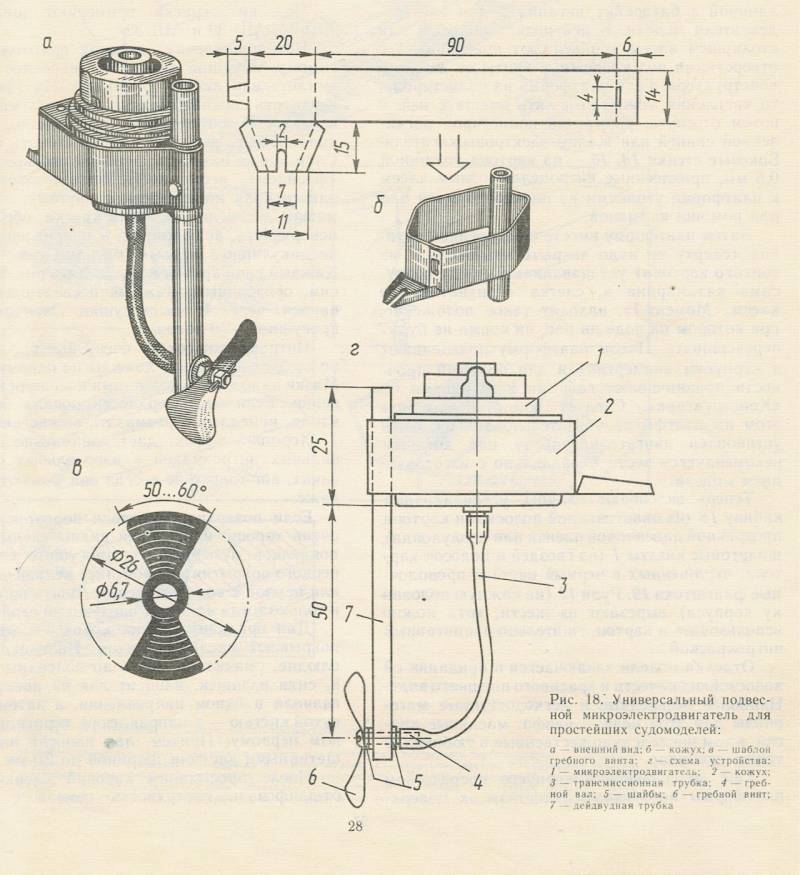

Обойма из жести для крепления микроэлектродвигателя ДП-10 разработка не моя. Никогда мне такие сложные конструкции не нравились. Но ее можно было взять из журнала ЮТ, вот я этим и воспользовался. Но сделать сделал, потому что издательство требовало фото самоделок. А сделал – решил, что надо проще: приклеил к корпусу двигателя толстую вязальную спицу, проделал в ней под вал винта отверстие, а вал двигателя с этим валом соединил хлорвиниловой трубочкой. И заработал движок! И вот с ним-то эту модельку потом и запускал.

Сегодня делать такие «моторы» не нужно. Можно и нужно выбрать подходящий и заказать по почте. Есть мощные, есть послабее. И опять же – недорого. А качество хорошее. Прежнего советского не хуже!

Вот они, современные «подвесные моторы». Кстати, их можно и на модели судов СМПВ поставить!

Ну и благодаря резке на станках с ЧПУ и станках с лазерной резкой можно быстро и легко получать заготовки из фанеры для таких вот моделей. Сборка у них самая простая, ну а количество деталей минимальное…

Фанерная модель катера китайского производства

А так его корпус выглядит изнутри

Как видите, все эти наборы очень просты и вполне по силам фирмы «УО». Хотя и для своего собственного ребенка сделать все это не проблема, равно как и собрать вместе с ним… Ну и производство собственное, «индустрию в гараже» почему бы и не открыть? Ну а, опять же, о выборе самоделок для наборов мы поговорим в нашем следующем материале.

Продолжение следует…

Информация