Клиперы Российского императорского флота

Шёл 1855 год и было решено строить в Архангельске паровые корабли для защиты Русского Севера:

Проблем было много, в первую очередь с паровыми машинами, но их решили, и в январе 1855 года шесть кораблей («Разбойник», «Опричник», «Стрелок», «Пластун», «Наездник» и «Джигит») были заложены в Архангельском Адмиралтействе. Кораблики вышли неплохие:

Но на Крымскую войну они не успели, и было решено использовать их на Дальнем Востоке. Решение единственно разумное – в Европе большая война в ближайшее время стала невозможной, а готовить кадры для нового парового флота было необходимо. И лучше готовить их в дальних плаваниях и в обстановке, близкой к боевой. Хотя сначала была Балтика, куда новопостроенные парусно-винтовые корабли отправились сразу же после постройки. А уже оттуда, с 1857 по 1859 годы, они уходили на Дальний Восток. Корабли производили впечатление:

Но жизнь их оказалась короткой и довольно трагичной. Из шести кораблей погибло два – «Пластун» на Балтике в 1860 году от взрыва крюйт-камеры, а «Опричник» в Индийском океане просто пропал, версий много, но истина ушла на дно вместе с кораблём. Остальная четверка вернулась уже в другой Кронштадт и в состав другого Балтийского флота, флота парового и броненосного, где клиперам этого типа места не было. Да и денег на ремонт после труднейшей службы и похода не было, у флота в приоритете были мониторы для обороны Петербурга. В итоге в 1866 году совсем молодые корабли сданы порту, а с 1867 их начали исключать. Один разобрали, два стали мишенями для мин и снарядов, единственный «Стрелок» стал блокшивом и протянул в этом качестве до 1878 года.

Корабли ушли, но начало новому классу кораблей нашего флота было положено.

Вторая серия

Вторая серия парусно-винтовых клиперов оказалась счастливее, может – потому как была «иностранцами» по постройке, да строилась-проектировалась неспешно и не во время войны, а может – потому как опыт эксплуатации судов данного класса уже поднакопился...

«Гайдамак», построенный в Англии в 1860 году, сразу же отправился на Дальний Восток под командованием лейтенанта Пещурова.

Путь был непростым: Бразилия – Батавия – Гонконг – Шанхай, а дальше была служба. Исследование залива Петра Великого и открытие бухты Гайдамак, исследование бухты Находка, поход на Сахалин, где в Дуэ, при погрузке угля, клипер оказался на мели. Корабль хотели списать, но в итоге спасли и служба продолжилась.

Походы в Китай, в Сиам, на Филиппины, на клипере служил будущий писатель Станюкович. Тихоокеанская экспедиция Попова в США для поддержки Севера против Юга (фактически против Англии).

Клипер прошёл множество миль и множество стран, домой же «гайдамаки» вернулись только в 1864 году. Вернулся для ремонта и обучения, дабы в 1869 году снова уйти на Дальний Восток. Второй поход был гораздо скучнее и спокойнее, три года клипер использовали по сути как транспорт.

Был ещё и третий поход, и исследования в Приполярье, и новая экспедиция в США, и включение в состав эскадры Лесовского в 1880 году. Спустя пять лет один из самых знаменитых русских кораблей 19 века списали.

Второй клипер «Абрек», построенный в Финляндии, во многом повторил судьбу «Гайдамака», за исключением финала. После расформирования эскадры Лесовского клипер остался на Дальнем Востоке, охранял котиковые промыслы, потом служил блокшивом во Владивостоке. Косвенно блокшив поучаствовал и в Русско-Японской войне, служа судном-отопителем для отряда подводных лодок. Разобрали блокшив только в 1908 году.

«Всадник», под командованием капитан-лейтенанта Бирилева, оказался менее счастливым, начав службу с посадки на мель ещё во время испытаний на Балтике. В 1866 году он тоже отправился на Дальний Восток, где служил на Сахалине. Второй поход – исследование побережья Чукотки и Вторая американская экспедиция. Списан в 1881 году на Балтике.

Третья серия

«Камушки» («Жемчуг», «Алмаз», «Изумруд», «Яхонт») были построены в России в 1860-63 годах. Ещё чуть больше водоизмещение, выше скорость под парами (13 узлов), выше дальность и современнее вооружение. Судьба их тоже была типичной для кораблей того времени – походы на Дальний Восток сменялись на учения и ремонты на Балтике, дабы снова отправиться на Дальний Восток. Знаменитым стал клипер «Изумруд», участвовавший в экспедиции Миклухо-Маклая. Корабли даже после многолетней службы были надёжными.

Но их время прошло, а тратить деньги на модернизацию и перевооружение деревянных крейсеров никто не стал. Несмотря на добротность постройки и надёжность механизмов, в море уже царили совсем другие корабли.

Четвертая серия

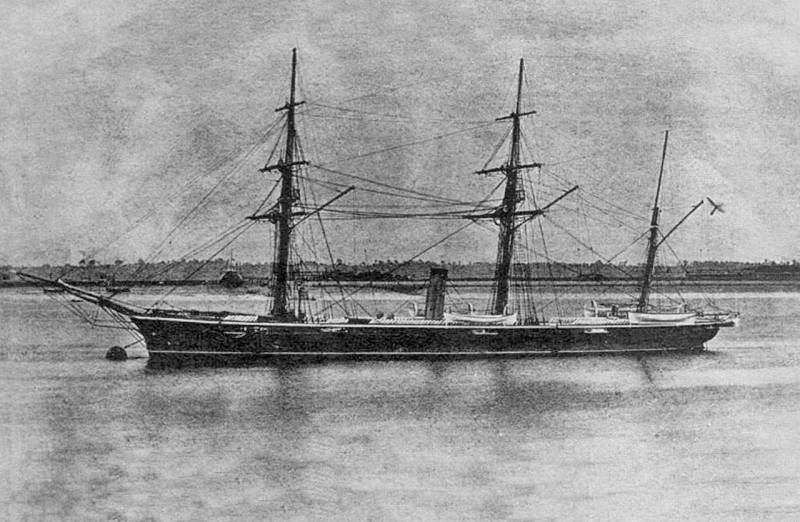

Спустя десять лет после камушков началась постройка клиперов второго поколения – типа «Крейсер». Для своего класса они были совершенством, лишний раз доказав пользу серийной постройки и плавного развития типа корабля от типа к типу, но они опоздали. Вины конструкторов в этом нет: на момент начала постройки «Крейсера» такие корабли были ещё актуальны, к моменту достройки «Опричника», в 1881 году – уже устарели. В ту эпоху, когда корабли устаревали ещё на стапелях, нормальный, в принципе, результат, тем более пользу флоту они принесли, а два из них поучаствовали в русско-японской войне, на ролях, конечно, третьестепенных, но всё-таки в качестве именно боевых кораблей.

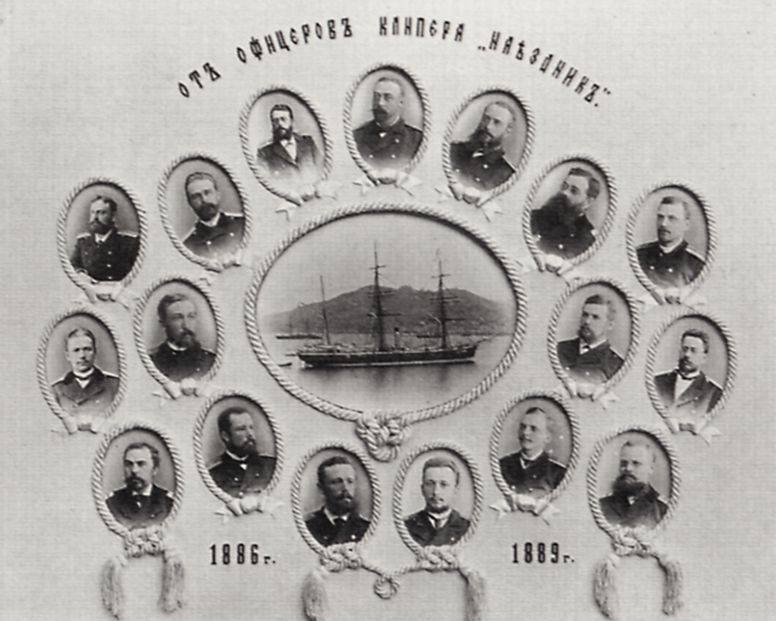

Они уже задумывались стальными, но в итоге такими стали только три – дорого и коррозия, с которой ещё эффективно бороться не умели, а корабли эти крейсера, предназначенные для дальних походов и службы там, где нормальных баз нет и не предвидится. В итоге же – после походов на Дальний Восток корабли эти становились учебными, хотя свою страницу в истории флота они написали яркими красками. Например, «Разбойник» совершил две кругосветки, участвовал в основании Анадыря, посещал Англию... «Наездник» ходил на родину данного класса кораблей – Русский Север, где боролся с браконьерами и исследовал местные воды. Те же задачи были и у «Вестника» в 1893 году.

К 1904 году в Порт-Артуре находились два клипера – «Джигит» и «Разбойник», в ранге учебных судов. По понятным причинам яркой страницы давно устаревшие клиперы, переименованные на страх врагам, в крейсера второго ранга не внесли, но их моряки и пушки сражались на суше, а сами корпуса затопили при сдаче крепости.

Остальные же по-тихому списывали, дольше всех прослужил головной «Крейсер», в качестве транспорта «Волхов», а потом блокшива он дотянул до 1925 года. Остальные ушли раньше, как и та эпоха, которая породила парусно-винтовые корабли.

След в истории

За сравнительно малые средства Россия, в самый тяжёлый момент своей морской истории 19 века, получила паровые океанские корабли, которые и подготовили моряков нового поколения. Была отработана серийная постройка с улучшениями одного типа корабля, появилась практика океанских походов и целые поколения моряков, которые были в море дома. Клиперы внесли вклад что военный (сдерживание Англии угрозой крейсерской войны), что научный – изучение побережья России. Самый удачный тип кораблей того времени по соотношению цена-качество и самый, наверное, полезный как по результатам, так и по пройденным милям. Особо радует то, что за исключением одного – все они продукция русских верфей. Увы, отработать преемственность типов крейсеров нового поколения уже не вышло, что и обернулось для России тем, чем обернулось.

Информация