Робкая надежда. Есть ли будущее у отечественной морской авиации?

Предлагаемая читателю статья по фактуре своей тяжела. И сразу необходимо подчеркнуть, что сейчас, после смены руководства Морской авиации ВМФ, обозначились положительные тенденции по реальному решению ее проблем.

Однако статья именно о проблемах, и смысл ее в том, чтобы объективно их вскрыть, не дать замести под плинтус (под предлогом «нет денег», «ответственность у одних, а возможности и ресурсы по решению – у других», «эти проблемы теперь ваши, так что вы их и… заметайте так, чтобы их не было (видно)»). По сути и смыслу – добиться (дожать) их разрешения и устранения.

Перспективы же и возможности Морской авиации – тема отдельной статьи.

С учетом специфики темы широко использовано дословное цитирование, причем, как правило, не просто «интернет-ресурсов», а публикаций, имеющих все соответствующие разрешения и согласования уполномоченных официальных органов.

Ранее автор уже неоднократно касался проблем Морской авиации, начиная с 2007 года – статьи «Авиация ВМФ. Была. Есть? Будет?» и статьи 2018 года в «Независимом военном обозрении» «Огненное небо российского флота»:

Однако все это ни в коей мере не снимает ответственности с соответствующих должностных лиц самой Морской авиации.

«Слепая Касатка»

МАКС-2021 (из публикации ТАСС):

Ниже автор покажет реальную цену всей этой нейроаналитики, «искусственного интеллекта» и тому подобной рекламной мути.

Подчеркну, на основании рекламных материалов самой фирмы-разработчика (целый ряд жестких комментариев в сети по испытаниям «Касатки» принципиально приводить не будем).

На МАКС-2021, на стенде «Радар-ММС» крутилось рекламное видео комплекса «Касатка» (фото в правой части рисунка) с некоторыми цифровыми параметрами, которые вполне характеризуют реальную «ценность» (в кавычках) и неспособность «Касатки» фактически решать задачи по предназначению.

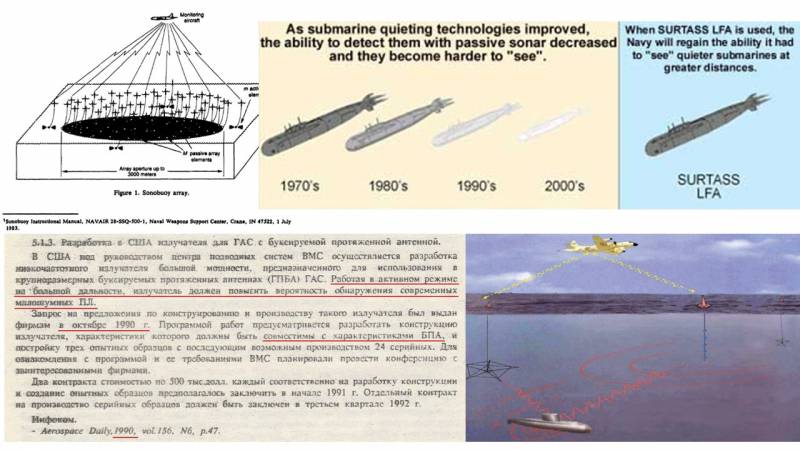

Итак, интервал постановки радиогидроакустических буев РГБ-16МК перехватывающего барьера – 2 с (скрин с рекламного видео «Радар-ММС»). Со скорости самолета около 500 км/ч эти 2 с означают и линейный интервал постановки буев около… 270 м. То есть при перекрыше 0,75, дальность обнаружения одиночного РГАБ получается около 200 м!

Как говорится – «картина Репина приплыли».

Желающие могут пересчитать теоретический запас РГАБ на самолете с «Касаткой» на его поисковую производительность, но практического смысла в этом мало – ввиду очевидной мизерности данной цифры.

После этого уместно заглянуть на сайт госзакупок и поинтересоваться объемом и стоимостью контрактов по буям РГБ-16МК (при показанной их ничтожной эффективности в составе «новейшей» (в кавычках) поисково-прицельной системе, предлагаемой ВМФ).

Собственно говоря, все это прекрасно известно специалистам и давно обсуждается как в специальной, так и открытой печати, например, в ранее указанной статье в «НВО»:

Здесь возникает логичные вопросы – почему у нас такие ППС «неправильные»? И почему западные самолеты и вертолеты весьма эффективно работают по нашим ПЛ (в том числе последних проектов)?

А ответ на эти вопросы будет в духе времени – головной организацией по тематике в РФ была назначена (бывшим руководством Морской авиации через соответствующие структуры МО РФ) контора, никогда не занимавшаяся подобными работами (то есть просто с нулевым опытом и таким же научно-техническим заделом).

Видимо, по мнению г. Анцева, «полностью в действии» для поискового комплекса – это «связь что-то передает», экраны «что-то показывают»: забирай флот комплекс (и главное – плати)!

Способность решать задачи по предназначению?

А что это такое?

Во всяком случае, из данных заявлений очевидно, что сам руководитель предприятия это, мягко говоря, не совсем понимает. Что, впрочем, не удивительно, так как аналогичные проблемы имеет и сам главный конструктор комплекса (не обладающий ни профильным образованием, ни опытом в тематике)!

В ходе военно-технического форума «Армия-2015» был проведен крайне интересный и полезный круглый стол «Морское подводное оружие (МПО): реалии и перспективы» (ссылка).

…«Магнитометрические системы наведения морского подводного оружия в условиях массированного гидропротиводействия. Теория и результаты»,

с которым выступал (и был представлен лицами от Морской авиации) активно лоббируемый магнитометрист и (по совместительству) главный конструктор (по состоянию на 2015 год) комплекса «Касатка».

Там же присутствовавшими представителями Морской авиации «Радар-ММС» (на круглом столе обсуждались в том числе вопросы Морской авиации, об этом ниже) был заявлен как «головная организация по тематике».

При обсуждении непосредственно магнитометрической тематики на круглом столе был пикантный момент, когда представителями ВМФ и самим главным конструктором вначале заявлялось о якобы «невозможности противодействия и имитации» магнитометрическим системам, а через час уже при обсуждении проблематики скоростных подводных ракет была заявлена «необходимость финансирования имитаторов для натурной отработки магнитометрических каналов (ММК) наведения». На последовавший вопрос автора о том, как данное заявление соотносится с высказанным за час до этих заявлений постулата о якобы «технической невозможности» такой имитации, ответом от лиц ВМФ и уважаемого главного конструктора стало молчание.

Разумеется, имитация магнитного поля не только возможна, но уже данным-давно реализована. По факту имеем игру слов: СГПД (средства гидроакустического противодействия) – «гидроакустические», а ММК – «магнитные», при которой полностью опускается то, что некоторые СГПД имеют и средства имитации магнитного поля. Причем подобное шулерство (в данном конкретном случае это слово точно характеризует происходившее) происходит не в каких-то там кулуарах или курилках, а имеет место быть в самых высоких официальных документах перспективной тематики! К сожалению, ситуация такова, что врать сегодня не просто можно, но, как правило, можно безнаказанно, в том числе и в «высоких документах» и самым высоким «лицам, принимающим решения».

Возвращаясь к работам по поисково-прицельным системам (ППС) противолодочных и патрульных комплексов, существует мнение, что проблема патрульной авиации ВМФ якобы «в самолете», а вот «желающих разработать комплекс – масса» (одно из дословных заявлений на специализированном форуме в интернете). Давайте называть вещи своими именами: в данном случае речь идет о массе желающих «освоить деньги» на ППС, а вот по поводу способности лиц и организаций, никогда этого не делавших, реально выполнить работы – возникают большие сомнения.

Итак, в случае «Касатки» главным конструктором поискового (то есть в первую очередь гидроакустического комплекса, а во вторую – радиолокационного) стал магнитометрист. С соответствующим результатом. С равным «успехом» (в кавычках) можно было бы назначить повара или печника.

Во всей этой ситуации забавным является то, что, уже получив жесткую критику всего того, что накреативили в «Касатке», и цифр в рекламе, соответствующие «особо эффективные менеджеры» «Радар-ММС» решили проблему, так сказать, на «высоком методическом уровне» – убрав в новом варианте рекламного видео цифры (при всё том же сюжете).

Наглядно – новое видео:

«Старое видео» (с цифрами и наименованиями»):

Только вот на МАКС-2021 на стенде «Радар-ММС» крутилось именно «старое видео» (фото выше).

Двухсекундный сброс буев на нем – это не просто приговор комплексу «Касатка», это просто стыд и срам его разработчикам и руководителям организации, за все эти годы не удосужившихся все-таки разобраться, что такое современная ППС (и выставляющих это свое невежество на публику)!

Вместе с тем необходимо отметить то, что, жестко критикуя руководство «Радар-ММС» в данном конкретном случае, необходимо отметить и подчеркнуть их активную работу по различным направлениям инновационной деятельности.

Да, далеко не всегда они были успешны. Да, порой нужные и актуальные темы бросались в тот момент, когда «критическая точка» уже была пройдена, и уже «начинало получаться». Да, порой занимались откровенно необоснованными фантазиями. Однако сам факт их активной работы на перспективу (серьезные положительные результаты чего, безусловно, есть) заметно выделяется в положительную сторону на фоне нашего ОПК (и промышленности), и вопрос в переводе всего этого положительного задела в практическую (и финансовую) плоскость заключается в необходимости объективного и критического анализа всех работ фирмы – как успехов, так и неудач, с последующим изменением технической политики.

А куда «смотрел флот», руководство Морской авиации?

А ответом будет то, куда пришел после увольнения из ВС РФ ее экс-начальник (и где он долгие годы заботливо готовил себе «мягкое кресло»)…

Зависшая «Новелла»

Возникает логичный вопрос: а как же реально единственная организация в РФ – ЦНПО «Ленинец» и ее комплекс «Новелла» (экспортный «Морской змей»)?

Для начала фотография – модернизированный Ил-38 с ПКР.

Увы, фото ВМС Индии, ибо самолеты с ракетами нашему ВМФ не нужны. Собственно говоря, ему и сама «Новелла» была не нужна (ибо головной и перспективной была заявлена «Касатка» от «Радар-ММС»). Из статьи «Противолодочная авиация ВМФ России: имитированные цели и болванки вместо оружия»:

Здесь будет уместно привести следующую цитату (прямая ссылка на pdf-файл на сайте МО РФ):

…выработки в ППС прицельных данных и выдачи сигналов для системы управления подготовкой и сбрасыванием средств поиска и поражения, по информации от РГС. Кроме этого, в процессе выполнения полетов произведена комплексная оценка изделий 1НВ1 (РЛС); 1НВ2 (РГС); НВ5 (ТТС) РЭК «Новелла П-38», а также… По предварительной оценке, все испытательные полеты зачтены.

Итак, 2018 год. Государственные испытания самой «Новеллы» были завершены еще в 2000-х, первый серийный самолет ВМФ закончил модернизацию в 2014 году (индийский, с «Морским змеем» – в 2005 году). Мягко говоря, не очень торопились со «снятием ограничения» Акта государственных специальных испытаний (про новые буи речи тем более нет), что с учетом горячей любви к рекламным проспектам «Касатки» не вызывает удивления.

Да, по ряду аспектов «Новелла» устарела, но это реально работающий, конкретно эффективный (с рядом оговорок) комплекс, который делали опытные специалисты и организация, единственно обладавшая необходимым опытом и потенциалом в РФ.

Причем комплекс был успешен на внешнем рынке (самолеты Ил-38SD ВМС Индии), несмотря на то, что с подачи некоторых чинуш был поставлен просто в зарезанном виде (от облика, демонстрировавшегося и заявленного на салонах и выставках). Более того, стоял вопрос даже о модернизации под «Морской змей» самолетов Ту-142МЭ ВМС Индии, что, к сожалению, не было реализовано в значительной мере из-за прошлого руководства и ряда специалистов ПАО «Туполев» (не всегда, к сожалению, понимавших что «задачи решает не планер, а комплекс»).

Последствием этого стало то, что и российские Ту-142М не получили полноценной модернизации (а ряд заявлений в СМИ о «Гефестах» и тому подобная рекламная муть с точки зрения реальных задач этих авиационных комплексов вызывают только грустную улыбку).

Долгая песня «Апатита»

На длительное время повисла в воздухе тема перспективного патрульного комплекса «Апатит» Ссылка.

Сегодня мы имеем ситуацию стремительно тающего ресурса самолетов Ил-38 и Ту-142М и фактически находимся на пороге просто потери патрульной и противолодочной авиации ВМФ.

Вертолетный провал «Кема»

Пишет старший инструктор-штурман исследовательского отдела боевого применения родов морской авиации 859 Центра боевого применения майор Стасик И. М. (ссылка, pdf):

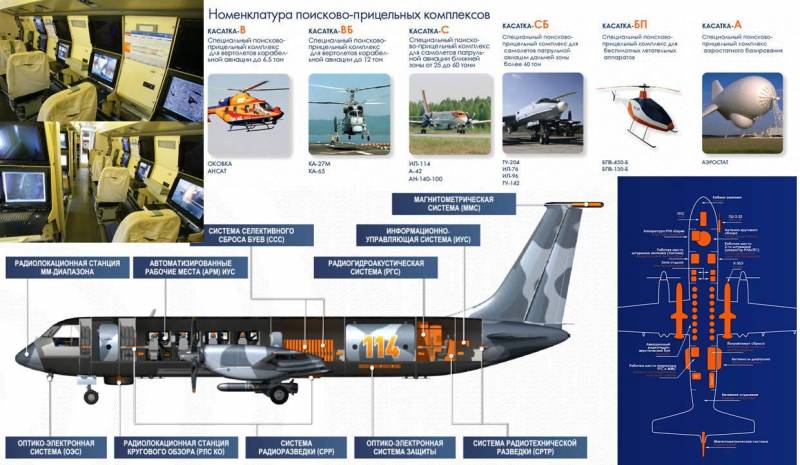

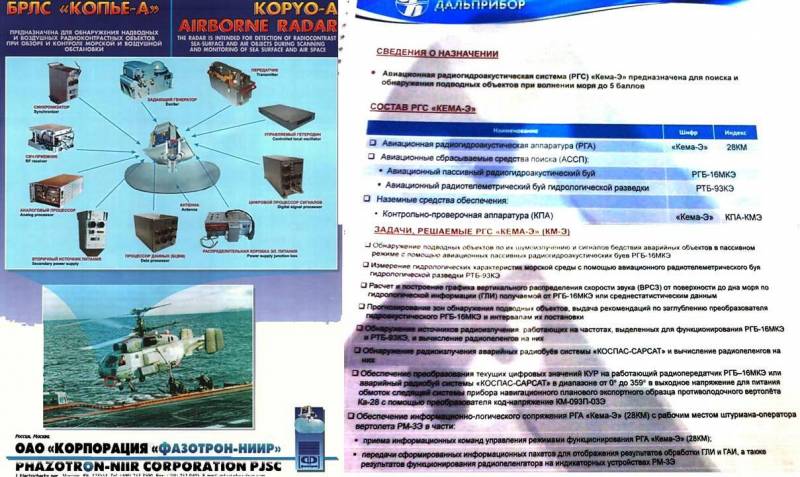

Основой вооружения противолодочного вертолета Ка-27М является разработанная предприятием АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» радиолокационная командно-тактическая система, а также поисковые системы, включающие в себя опускаемую гидроакустическую станцию, радиогидроакустическую систему «Кема», магнитометрическую систему ММС-27, систему радиотехнической разведки и противолодочные авиационные средства поражения.

Ну что ж, давайте разберёмся с очередным «не имеющим аналогов вундерваффе», якобы «опережающим в области современной электроники вертолеты «вероятных противников».

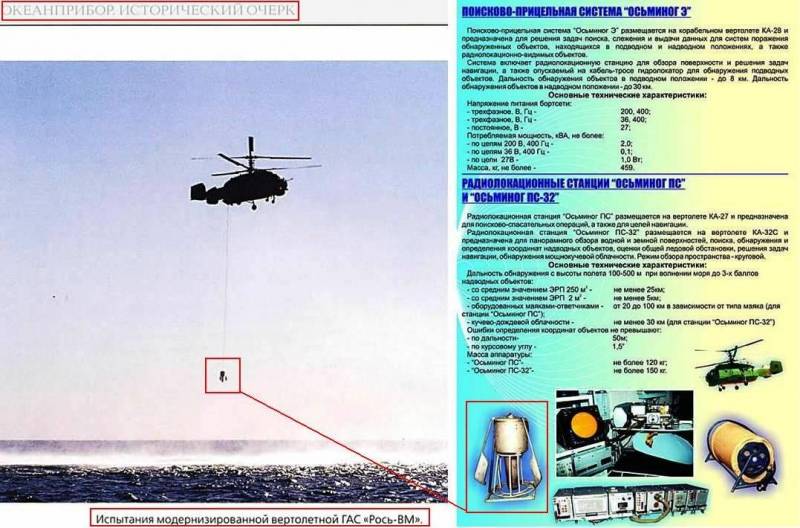

Первое, что необходимо отметить, это то, что изначально вертолет Ка-27 имел поисково-прицельную систему «Осьминог» разработки Киевского НИИ гидроприборов (в СССР существовало два центра работ по противолодочной авиации – в Ленинграде («Ленинец») и в Киеве). Да, система с высоты сегодняшнего дня несовершенная, поэтому с вертолета ее выкинули.

Логично?

Как сказать. С учетом того, что вместо старой ППС новой так и не нашлось, а вместо нее были установлены два костыля – РГА (радиогидроакустическая аппаратура) «Кема» и КТС (командно-тактическая система) с РЛС и опускаемой ГАС (ОГАС).

Подробности по «Кеме» и ее анализ – на основе демонстрировавшихся на форуме «Армия-2020» на стенде Морской авиации ВМФ материалов по ней (здесь).

Что можно на это сказать?

Аналогов действительно нет: по рудиментарности и антикварности этого «поискового костыля» Ка-27М. «Кема» по сути своей – это даже не «Беркут» (ППС Ил-38 разработки 60-х годов), а фактически откат к «Баку» (Бе-12 разработки конца 50-х годов)!

Только пассивные ненаправленные буи просто исключают возможность применения современных подсветных режимов, а параметры точности позиционирования РГАБ крайне низки и не обеспечивают формирования эффективной пространственной антенной решетки. Фактически имеем «набор единичных обнаружителей», но с цифровой обработкой и записью в отдельных каналах. Более того, «Кема» не обеспечивает выработку точки прицеливания оружия (о последствиях этого – ниже).

Поражает то, что о ключевых особенностях современных западных ППС открыто писалось с начала 90-х годов, но «иностранцы нам не указ».

Однако при этом оказался забыт и отечественный опыт, например, «подсветной акустики» уже успешно реализованный в ППС еще времен СССР. Т.е. забыто то что было когда-то испытано, освоено (в серии и боевой подготовке), имеется («прошито») в стоящих на вооружении старых комплексах (как например «подсвет» с взрывных источников звука).

РЛС разработки «Фазотрона-НИИР» - крепкая добротная РЛС от авторитетного разработчика … только вот не имевшего ранее опыта решения специальных противолодочных задач. Например вызывает вопросы возможность выполнения спецработ РЛС, которые успешно делали «старые» Ка-27, например в воспоминаниях в «Морском Сборнике» капитана 1 ранга В.Звада, ссылка, pdf.

В 1987 г. впервые на боевой службе в Средиземном море успешно применялся «нетрадиционный способ» обнаружения подводной лодки с помощью навигационной станции корабля и радиолокационной станции вертолета Ка-27ПЛ. Это было очень перспективное направление противолодочной борьбы.

Крайне неудачным решением является сохранение для опускаемой ГАС «Рось-ВМ» Ка-27М фактически старой высокочастотной антенны (вместо предполагавшейся «Океанприбром» современной низкочастотной).

Из статьи «Противолодочная оборона: корабли против подлодок. Гидроакустика»:

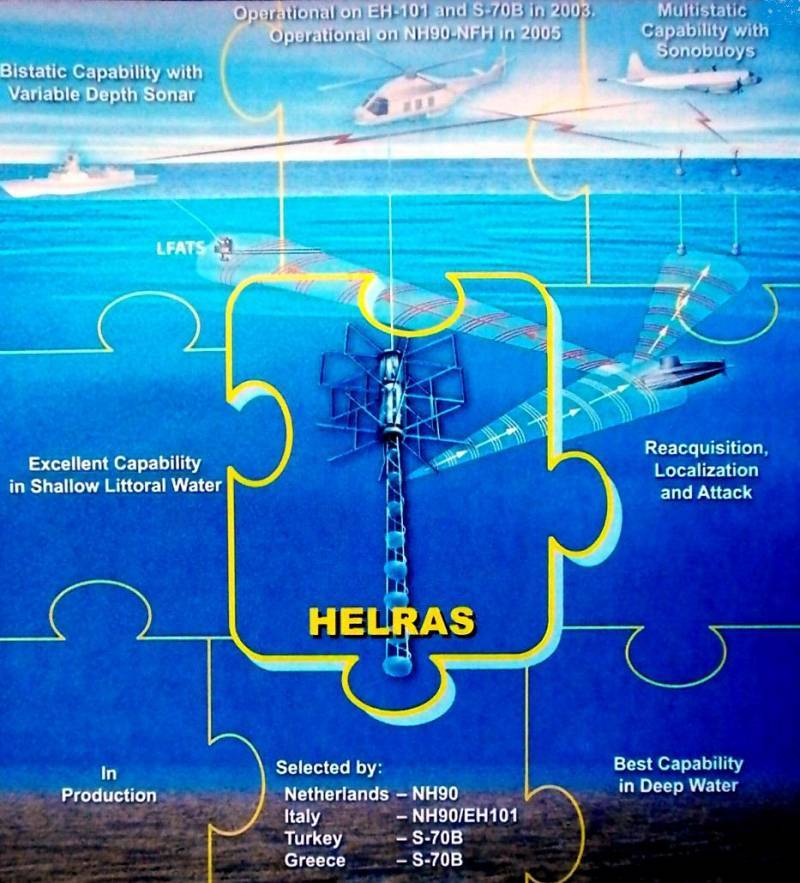

Многопозиционные распределенные режимы работы современной западной ОГАС HELRAS:

Очевидно, что ни на что подобное «Рось-ВМ» не способна, просто катастрофически отстаёт по характеристикам и имеет малую дальность обнаружения ПЛ.

Есть мнение, что Ка-27М «временное решение», но вот «очень скоро» нас ждет «благодать» с «новейшим вертолетом» «Минога».

Поэтому модернизация Ка-27М пошла по «самому бюджетному варианту, как и танка Т-72». Да, в значительной мере это так (например, именно поэтому у РЛС не оказалось ФАР, а была применена простая старая схема с «зеркальной» антенной). Однако танк Т-72Б3 при всех его недостатках имеет реальные возможности по поражению целей, а вот у Ка-27М с этим очень большие проблемы (об этом ниже).

Скачки на граблях «Миноги»

Теперь по «Миноге».

24 июля. ТАСС:

«Сейчас идет работа по разработке комплекта конструкторской документации, которая будет создана до 2023 года. В прошлом году мы получили авансы и довели их до поставщиков. Все технические задания с каждым из поставщиков также согласованы», – сказал он.

Ранее, в рамках форума «Армия-2020» холдинг «Вертолеты России» подписал с Минобороны контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по перспективному палубному вертолету «Минога».

Итак, «технические задания согласованы», «авансы выданы».

Простите, а на что?!

Ибо у нас объективно с научно-техническим заделом для комплекса ситуация такова, что даже ТТЗ на него невозможно написать, слишком много неясных вопросов, разбираться с которыми нужно по результатам серьезных и глубоких испытаний и специальных НИР!

Собственно, «оценка ситуации» от «академической и прикладной науки»:

А. Е. Бородин (Дальневосточное отделение Секции прикладных проблем при Президиуме РАН) «Методы контроля подводной обстановки перспективными авиационными комплексами (АПЛК) в морской сетецентрической войне» (ссылка, pdf):

Еще раз подчеркну – для ОКР по новому комплексу просто нет задела, есть отдельные эксперименты, но объективно: просто для того, чтобы в обоснованные и достаточно короткие сроки получить качественный продукт (поисковый комплекс), нужны специальные исследования и испытания. И ввязываться в ОКР без них – очередная авантюра, результат которой будет заведомо кривой и косой.

Повторюсь – «задачи решает не планер (летательного аппарата), а комплекс»!

«Стрельба в молоко из деревянных автоматов» – о противолодочном оружии авиации ВМФ

Проблема полного игнорирования нашей Морской авиацией практического применения оружия уже поднималась – «Противолодочная авиация ВМФ России: имитированные цели и болванки вместо оружия»:

Противолодочное оружие морской авиации – это торпеды, авиационные подводные ракеты (АПР), гравитационные подводные снаряды: корректируемые противолодочные авиабомбы (ГПС КАБ ПЛ) и обычные противолодочные авиабомбы.

С учетом выхода по срокам оружия 1 и 2 поколений, в авиации ВМФ осталась только торпеда УМГТ-1 с водоактивируемой серебряно-цинковой батареей и мощной низкочастотной системой самонаведения (ССН) «Водопад» (увы, имеющей крайне низкую помехоустойчивость). Сроки службы торпед УМГТ-1 – очевидно околопредельные, а эффективность в условиях применения СГПД крайне низка. Применение УМГТ-1 невозможно в районах с малыми глубинами и на Балтийском море (ввиду недостаточной для задействования батареи солености).

То есть основой боекомплекта является АПР-2, имеющая хоть и устаревшую ССН, но с хорошей помехоустойчивостью. Однако АПР-2 имеет крайне малую дальность хода, и соответственно очень высокие требования по точности целеуказания. Сроки службы у нее также близки к предельным.

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что Морская авиация ВМФ вообще не имеет статистики практического применения УМГТ-1 и АПР-2. Вся случаи их применения в практическом варианте – только в виде периодических испытаний промышленности и единственного случая применения УМГТ-1 в начале 90-х годов на ТОФ по инициативе Управления противолодочного вооружения ВМФ. По сути, цена такой «боевой подготовки» (в кавычках) – аналогична «стрельбе из деревянных автоматов голосом» в пехоте. Разумеется, заменить фактические стрельбы из автомата деревом и «тра-та-та» голосом – и в страшном сне не привидится ни одному сухопутному командиру, так что высокопоставленным из них стоит все-таки поинтересоваться, как так флот (со своей авиацией) докатился до «жизни такой» и полной дискредитации своей боевой подготовки?

При этом с учетом крайне низкой помехоустойчивости УМГТ-1 для реальной войны ценность имеют только АПР, однако по ним остро встает вопрос точного целеуказания. Вопрос этот вполне решаемый, уже решенный: в старых ППС (времен СССР) и новых – разработки опытных специалистов («Новелла»).

Однако для того же Ка-27М все получается очень плохо. «Кема» точку прицеливания не вырабатывает, то есть атака по данным пассивных буев невозможна. Остается ОГАС – с выработкой стрельбовых данных КТС на основе ее данных. Проблема здесь в том, что работа ОГАС не скрытна, и так как на подлодках служат не идиоты, то там прекрасно понимают, что будет после прекращения близкой работы ОГАС (с малой дальностью). Соответственно – изменение курса и уклонение… После чего АПР просто не хватает дальности для того, чтобы компенсировать уклонение ПЛ.

Аналогичные проблемы и с ГПС.

Вообще, это было гениальное изобретение времен СССР, и ключевым здесь был фактор помехозащищенности: если обычные авиаторпеды уверенно уходили на СГПД, имея крайне малые шансы на реальное поражение ПЛ в боевых условиях, то ГПС с высокочастотными и вертикально ориентированными ССН имели практически абсолютную помехоустойчивость, и соответственно – высокую вероятность поражения цели в реальных боевых условия (противодействия).

Однако на дворе не просто XXI век, уже заканчивается первая его четверть, и с учетом этого сами ГПС выглядят уже довольно антикварно. Решение, которое давно не просто висело в воздухе, а было детально проработано – оснащение ГПС малогабаритным пропульсивным комплексом с резким повышением ТТХ и эффективности, так и не было реализовано.

Классические противолодочные авиабомбы, несмотря на крайне низкую вероятность поражения в океане обычных ПЛ, до сих пор сохраняют свою актуальность для малых глубин, поражения лежащих на грунте ПЛ и таких целей, как диверсионные сверхмалые ПЛ и подводные средства движения диверсантов.

Итак, УМГТ-1 и АПР-2, бывшие основой боекомплекта противолодочной авиации, не просто устарели, но просто находятся на пределе сроков службы.

24 июня, ТАСС:

«В дальнейшем на замену АПР-3МЭ планируется разработка малогабаритной авиационной противолодочной торпеды, значительно превосходящей существующие образцы по дальности хода», – сообщил Обносов.

Видимо, не очень идут дела с подводным оружием с КТРВ, если домучивание до серии АПР-3М подается в СМИ как достижение.

По сути своей, АПР-3М фактически является переведенным на современную технологическую базу АПР-3 разработки 70-х – 80-х годов (с незначительным приростом характеристик). В те же 90-е годы в «Регионе» разрабатывались много более совершенные АПР, однако по нехватке средств их разработка была тогда прекращена в пользу откровенно бюджетной АПР-3М.

Однако главной проблемой АПР-3М является статистика испытаний.

Из статьи «Цена торпедного расчета. Для обеспечения боеспособности ВМФ важна стоимость испытаний и стрельб» бывшего начальника отдела эксплуатации торпед 28 НИИ ВМФ Л. Бозина:

Сложные условия среды применения категорически требуют большой статистики стрельб торпедами, в том числе в ситуациях, близких к реальным боевым…

Пример: за период испытаний торпеды StingRay mod.1 было проведено 150 стрельб. Однако здесь необходимо учитывать то, что при разработке первой модификации StingRay mod.0 было проведено около 500 испытаний. Уменьшить это количество стрельб для mod.1 позволила система сбора и регистрации данных всех стрельб и реализация на ее базе «сухого полигона» для предварительной отработки новых решений ССН на основе этой статистики.

Господину Обносову очень стоило бы заслушать по данному вопросу не так называемых «эффективных менеджеров» «Региона», а главного конструктора АПР-3М. Это очень опытный специалист в солидном возрасте с тихим голосом, жесткие вопросы которого очень сильно стараются не слышать менеджеры. Полагаю, что после уточнения обстановки у непосредственно главного конструктора публичные высказывания Б. В. Обносова были бы гораздо более аккуратные и осторожные.

Здесь будет уместно снова вспомнить статью 2015 года «Морское подводное оружие (МПО): реалии и перспективы»:

И итог (ссылка):

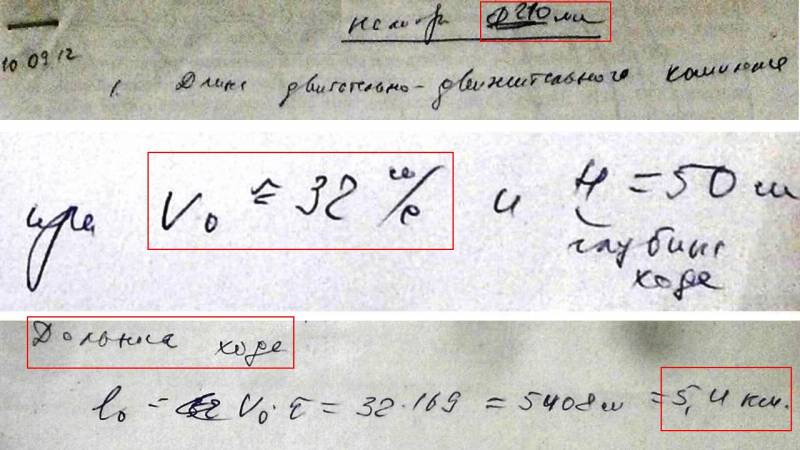

В связи с тем, что заявленные характеристики (для сверхмалого изделия) вызвали сомнения у ряда специалистов, специально приведу выдержку из черновых расчетов А. Ф. Мяндина:

Последний раз это докладывалось на решение руководства Корпорации «ТРВ» и включение в перечень перспективных работ осенью 2015 года, но было похоронено «эффективными менеджерами» «Региона» (фраза одного из них – «у нас денег сейчас столько, что нам ничего не надо»).

Теперь, после смерти Мяндина, об этом можно забыть, ибо «начинать с того, что осталось» – это не менее 10 лет тяжелой работы с массой срывов и неудач (как это было в реальности в недавней истории по этой тематике), и сегодня никто из заказчиков не даст «пройти эту дорогу заново».

Комментарий (там же) должностного лица с ДОГОЗ МО РФ:

Так что (при сохранении существующей технической политики «Региона» и Концерна «ТРВ») остается только «проедать» старый задел, созданный во времена Е. С. Шахиджанова (подробнее «Антиторпеды. Мы пока впереди, но нас уже обгоняют»), и соответственно для нашей авиации остается единственный вариант – максимальное форсирование работ по «пакетовской» торпеде (на основе опыта и задела по теме «Ответ»). Это единственный реальный вариант, все остальное – маниловщина.

В ходе круглого стола по этой тематике развернулась оживленная дискуссия. Представителем ОАО «КМПО «Гидроприбор» Г. Б. Тихоновым было озвучено предложение о выполнении «короткого ОКР» по разработке авиационной торпеды на базе малогабаритной торпеды МГТ-1 (изделие 294), боевой части широкополосного минного комплекса. С этим предложением категорически нельзя согласиться, так как новая малогабаритная торпеда комплекса «Пакет» обладает значительно более высокими ТТХ, и именно ее целесообразно рассматривать как единый базовый образец малогабаритной торпеды ВМФ, с обеспечением применения с кораблей, ПЛ, авиации и как боевой части ПЛУР. При этом для этого необходимо внедрение на модернизированной версии этой торпеды телеуправления и режима антиторпеды (изначально заложенного в нее по запасу мощности).

Ну и, собственно, самой Морской авиации стоит очень внимательно разобраться с тем, какого кота в мешке она получила (и «есть ли в том мешке кот вообще»).

Практика же «испытаний оружия» (специально взято в кавычки) сегодня такова ссылка:

По материалам видеорегистрации процессов сброса изделий с вертолета установлено, что изделия КАБ ПЛ на воздушном участке траектории сработали штатно, после приводнения излучали зондирующие сигналы и отделились от поплавка в соответствии с заданным режимом работы. Техническое задание летно-морских экспериментов по программе квалификационных испытаний изделий «Загон-2» с участием специалистов нашего Центра выполнено в полном объеме и с высоким качеством.

«Все хорошо, прекрасная маркиза»?

В актах – да.

А вот по сути возникают очень нехорошие вопросы: почему такие испытания проводились без реальной подводной лодки-цели?

Да, на момент испытаний на Черноморском флоте ходовых лодок не было, но на других флотах были! Приведенный случай – наглядный пример откровенной халтуры, как с программами и методиками испытаний, так и просто отношением к оружию в нашей противолодочной авиации, и здесь нужны самые жесткие меры по приведению в чувство и осознанию меры ответственности и воинского долга за порученное дело.

Как минимум нужны развернутые испытания всего (подчеркну – всего: и старого, и нового) оружия авиации ВМФ в условиях их реального применения (в том числе современных СГПД, малых глубин и т. д.). На сегодня наша морская авиация практически безоружна.

P. S.

Называя вещи своими именами, все вышесказанное означает фактическую небоеспособность противолодочной авиации ВМФ.

Смысл данной статьи – публичное и жесткое вскрытие острых проблем. Для их последующего решения и разгребания авгиевых конюшен. В складывающейся военно-политической ситуации мы просто не имеем права быть слабыми.

Приведенные факты – только часть картины тяжелейшего состояния отечественной Морской авиации.

При этом, повторюсь, позитивные изменения есть, и в некоторых случаях весьма кардинальные.

Есть и понимание того, что «дальше так жить и служить нельзя». Например, начальник исследовательского отдела (эксплуатации и применения средств гидроакустики) ЦБП и ПЛС (МА ВМФ) подполковник В. П. Тюркин (ссылка, pdf):

Возможности для решения проблем Морской авиации есть (даже с учетом непростой финансовой ситуации).

Время пока еще есть.

Пока есть, хоть и немного.

Вопрос – в действиях конкретных должностных лиц.

Автор не знаком с ними, но уже то, что они решились взять на себя ответственность за Морскую авиацию в очень тяжелый для нее момент, характеризует их положительно.

Пожелаем им успехов в этом.

Автор статьи - Максим Климов

Информация