Судбищенская битва. Как отряд Шереметева выстоял против 60-тысячной крымской орды

Возвышение Москвы

Взятие Казани и Астрахани, переход под контроль Москвы всего Волжского пути (Как Иван Грозный Казань брал; Как пала Казань) сильно повысили авторитет России, укрепили её позиции.

Хотя сказалось это двояким образом.

Одни соседи, в первую очередь Крым и Польша, хотели сокрушить Русское государство.

Другие соседи, народы потянулись к России.

На сторону русских перешла часть ногайцев с князем Измаилом. В конце 1552 года прибыло посольство с Кавказа. Крымский хан Девлет-Гирей теснил черкесов и кабардинцев, их князья попросили взять их землю под «государеву руку». Также прислать православных священников. В посольстве участвовали и гребенские казаки.

Грузины, земля которых была полем битвы между персами и турками, также прислали делегатов, просили Ивана Васильевича поддержать их и принять в состав своей державы.

В Москву после взятия Казани прибыли послы из Бухары и Хорезма, чтобы договариваться о развитии торговли по Волжскому пути. После присоединения Астрахани (Как Иван Грозный Астрахань брал) полностью открылся путь для торговли со Средней Азией, Северным Кавказом и Персией.

В Русское царство прибывали армянские и персидские купцы.

В 1555 году в Москву прибыло новое посольство от кабардинцев и гребенских казаков, дало «правду на всю землю». Иван Грозный принял Кабарду в подданство.

Стоит отметить, что московские чиновники хорошо знали древнюю историю, как и сам Иван IV, и под это решение подвели доказательную базу. Отмечалось, что черкесы некогда были подданными русских князей Тмутаракани, а когда их земли захватили «нечестивые», то они ушли в горы. Интересно, что в то время «черкесами» называли как ряд горских племен, так и днепровских казаков.

То есть Москве тогда помнили о единой культурно-цивилизационной традиции, которая шла со времен скифов-русов (Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 1; Великая Скифия и суперэтнос русов. Ч. 2) и сохранялась в Русско-Ордынской империи (Русско-Ордынская империя). Черкесы Кавказа издревле были частью единой северной цивилизации.

Предание гребенцев рассказывает, будто сам Иван Грозный побывал на Тереке, и казаки выдвинули ему условие – сохранить им волю. Царь дал согласие и даровал им здешние земли за службу по охране границ.

На самом деле Иван Васильевич на Кавказ никогда не ездил. Очевидно, эти легенды сохранили память о посольстве в Москву и о миссии на Кавказе дьяка Андрея Щепотьева. Само условие показано верно. Для кавказских народов подданство было формальным, налогов и царской администрации не было, сохранялось своё управление. Кабардинцы и казаки брали обязательство защищать государевы границы, за это получали покровительство России.

Сибирь

После взятия Казани и Астрахани ухудшилось положение сибирского князя Едигера, которого теснил хан Кучум, сын правителя Бухары. Не имея возможности получить помощь из Казани и Крыма, Едигер решил обратиться к Москве.

Едигер отправил послов Тягрула и Панчяды к Ивану Васильевичу с просьбой «прибрать Сибирь к рукам», обещая исправно платить дань царю – по 1 собольей и беличьей шкуре с каждого «черного» человека, уверяя, что в Сибири проживало около 30 тыс. взрослых мужчин.

Естественно, что царь не стал отказываться от новых подданных. Царь согласился принять Сибирь «под свою руку» и послал в Сибирь посла и сборщика дани дворянина Дмитрия Непейцына Курова.

Но дань привезли сами татары, и всего 700 собольих шкурок. Едигер оправдывался тем, что из-за войны с Кучумом много людей угнали в плен. Но Куров сообщил, что хан врёт и мог собрать всю дань. Татарского посла арестовали.

Но переговоры Москвы и сибирского хана продолжились.

Едигер узнал, что ногайский князь Исмаил вторично присягнул Ивану Грозному. В 1557 году сибирский князь прислал в Москву новую грамоту с заверениями в верности царю и вместе с ней 1 169 собольих шкурок. Иван Васильевич отпустил посла и послал двух своих татарских вельмож – сборщиков дани.

Также было принято решение не требовать дань в полном объеме. Сибирь далеко, в подданство просились сами, давить не нужно. Размер дани устанавливался в 1 тыс. соболей. Едигер надеялся на военную помощь, но Сибирское ханство было далеко от Русского царства, и Москва была занята первоочередными задачами.

В итоге в 1563 году войска Кучума захватили Сибирь, Едигер и его брат погибли.

Османская империя и Крым

С Турцией отношения были своеобразными.

Султан Сулейман вражды не выказывал, хотя по мере роста проблем на западном направлении Порта всё чаще смотрела на восток. Русь и Турция обменивались посольствами и письмами. Османы к Ивану Грозному обращались с подчёркнутым уважением. Турецкие и русские дипломаты и купцы свободно ездили через Азов и Дон.

В то же время Порта планировала развивать экспансию на восток. Шла необъявленная война руками крымцев и ногайцев. Крымское ханство усиливали отрядами янычар и артиллерией.

Когда черкесы просили помощи против турок и татар, царское правительство запретило трогать османские владения. Сообщило, что с Портой мир. Но против крымского хана обещали помочь.

После поражения крымской орды под стенами Тулы и на реке Шиворонь в 1552 году (Героическая оборона Тулы и разгром крымско-турецкой армии на реке Шиворонь), между Москвой и Бахчисараем шла регулярная переписка.

Девлет-Гирей заверял в дружбе, но требовал дани и угрожал новым нападением. Также Крым поддерживал восстание в Среднем Поволжье (Черемисская война Ивана Грозного).

Русский царь отвечал, что дружбы не покупаем и извещал о завоевании Казани и Астрахани.

Пока русские полки были связаны борьбой с мятежами и восстаниями в Казанской земле, боевые возможности нашей армии были ослаблены, и мы не могли развить наступление на южном направлении, ограничиваясь стратегической обороной.

К югу от Оки строятся новые города-крепости.

В 1553 году в мещерских местах на реке Шача (приток р. Цны) Борис Сукин поставил город Шацк. Крепость закрыла крымцам проход на Русь к мещерским и рязанским местам через «Шацкие ворота».

В 1554 году на реке Шивороне, на месте древнего Дедославля, князь Дмитрий Жижемский поставил город Дедилов, который прикрыл тульские места от идущих по Муравской дороге татарских отрядов.

Весной Михаил Репнин и Григорий Нагой возводят на реке Нугрь город Болхов, который защищал подвергавшиеся частым набегам белевские, козельские и мценские места.

В 1557 году на речке Хупте строится Ряжск, который прикрывал Рязанскую землю.

Таким образом, постепенно граница Русского государства с Диким полем отодвигается дальше на юг, освобождая для хозяйственной деятельности обширные чернозёмы.

Меняется и тактика русской армии.

«Берег» и старые приокские города остаются как базовый тыловой рубеж, прикрывающий центральные уезды страны. А на передовых рубежах воеводы должны были активно действовать в Поле, перехватывая крымские «загоны».

Большую роль в этом играли казаки. Они выступали как разведка, сообщая о движении вражеских отрядов, и передовые силы, которые участвуют в разгроме врага и его преследовании.

Походы Девлет-Гирея и Шереметева

Весной 1555 года крымский царь Девлет-Гирей собрал большую армию и выступил против пятигорских черкесов, которые приняли русское подданство. В 60-тысячной крымской армии был большой отряд турецких янычар и «наряд» (артиллерия).

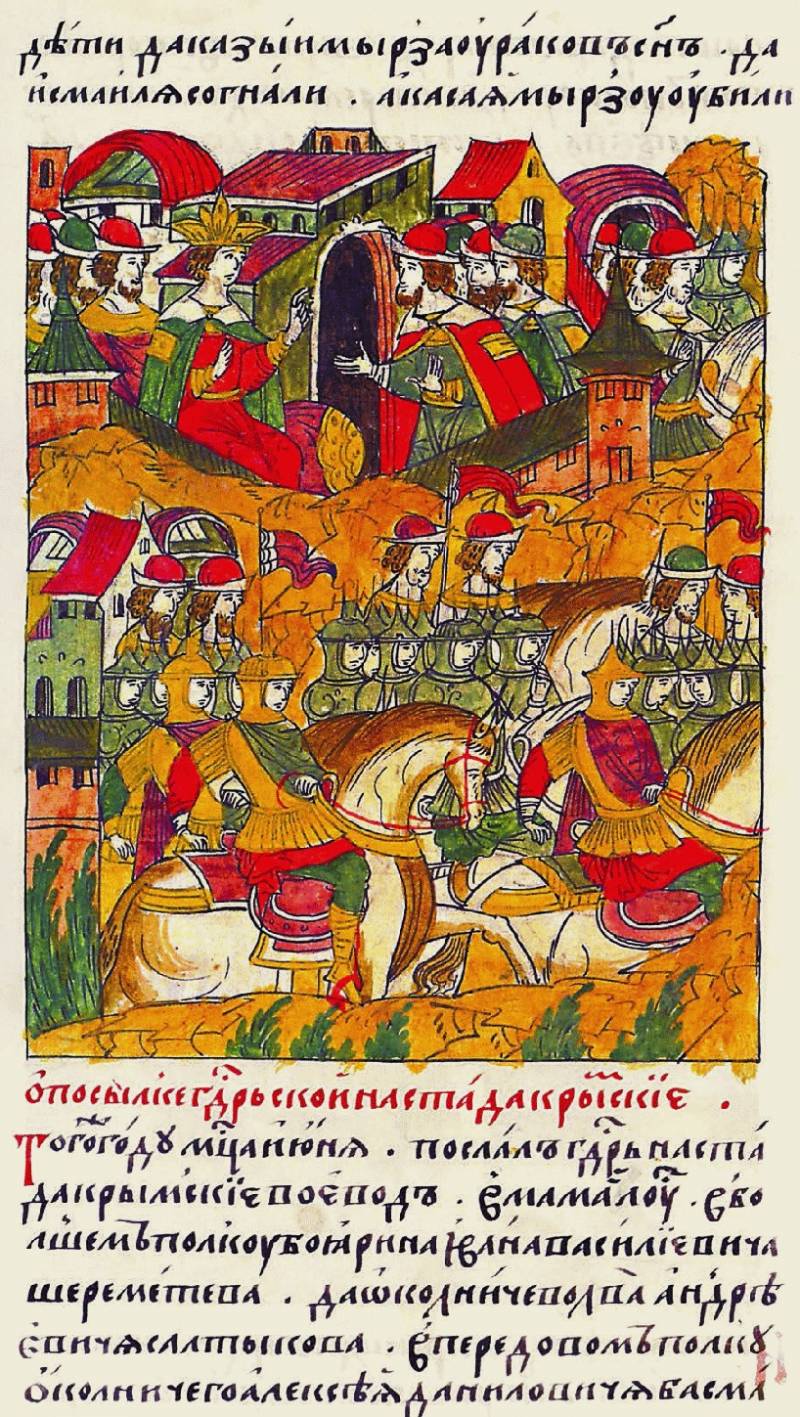

Узнав о походе противника, Иван Грозный послал рать под командованием Ивана Шереметева и Льва Салтыкова на «крымские стада» к крепости Перекоп, чтобы отвлечь хана от черкесов.

В поход собрали большую рать, в которую вошли московские дворяне, отряд из двора удельного князя Владимира Старицкого, северские дворяне и смоленский «выбор». Обоз охранял небольшой стрелецкий отряд и служилые казаки. От похода освободили только дворян «казанской стороны», которые нужны были для борьбы с восстаниями в Казанской земле.

В Белеве было собрано 13-тысячное войско, которое выступило 2 июня 1555 года. Большим полком командовали боярин Шереметев вместе с окольничим Салтыковым, Передовым полком – Алексей Басманов и Бахтеяр Зюзин, Сторожевым полком – Дмитрий Плещеев и Стефан Сидоров.

Рать шла на юг Муравским шляхом. В верховьях рек Мжи и Коломака (приток Ворсклы), где рать должна была соединиться с отрядом почапского воеводы Блудова, царские воеводы узнали, что крымский царь форсировал Донец и «идёт к резаньским и тульским украйнам».

Оказалось, что Девлет схитрил, якобы идя на Кавказ, чтобы обмануть русских, а сам внезапно повернул на Русь. Однако Шереметев вовремя узнал об этом от казаков и известил царя.

Сражение

Определив маршрут движения вражеской рати, русские воеводы разделили своё войско на две части.

Русские воеводы знали, что крымцы всегда идут двумя эшелонами. В первом – налегке, идёт конница, во втором – гонят запасных лошадей, везут повозки для добычи и самого ценного «товара» – детей и девушек.

6-тысячный отряд под командованием голов Ширяя Кобякова и Григория Желобова двинулся на перехват татарского обоза (коша). Операция прошла успешно, охрану обоза разгромили. В «царёве коше» было захвачено 60 тыс. лошадей и другая добыча. Добычу увели в Рязань и Мценск. Только около 500 воинов вернулось в состав основной рати.

Тем временем русский царь, получив известие о движении крымской армии, выступил из Москвы к Коломне с войском вместе с удельным князем Владимиром Старицким, бывшим казанским ханом Ядыгаром-Мухаммедом (в крещении Симеон Касаевич). В Коломне уже стояли полки Ивана Мстиславского. Царские полки пошли на Каширу, форсировали Оку и спешно двинулись к Туле.

Крымский хан узнал об этом от пленных и, опасаясь оказаться между двух огней (двух русских ратей), немедленно повернул свою орду назад.

7-тысячный отряд Шереметева двинулся на главные силы крымского хана. Русские воеводы рассчитывали, что крымцы будут в «войне», и можно будет бить вражеские отряды по частям.

Но Девлет, узнав о сосредоточении на границе крупных сил противника, не стал распускать орду для разграбления русских селений.

В результате сравнительно небольшой русский отряд напоролся на всю крымскую орду.

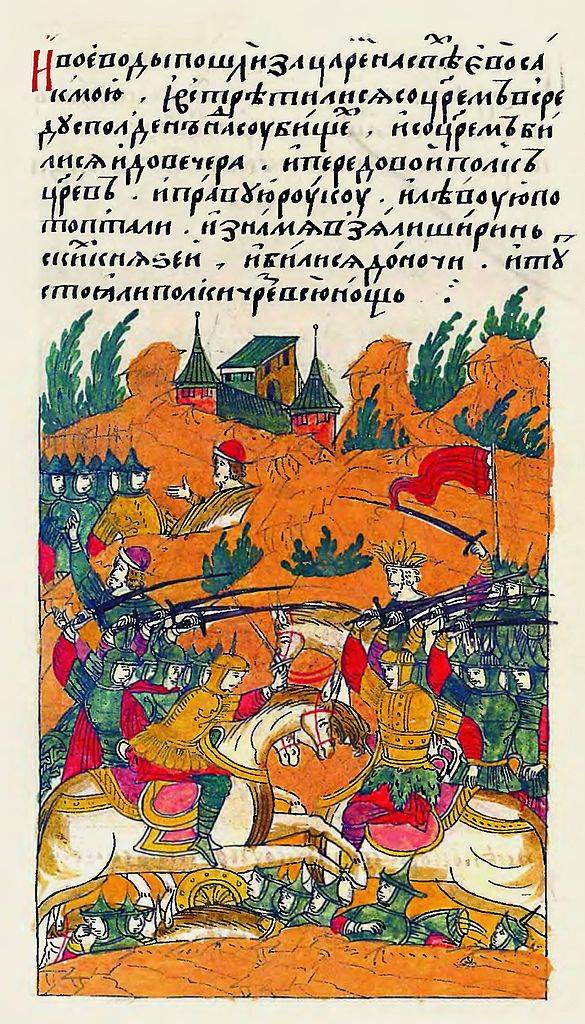

24 июня (3 июля) 1555 года крымцы наткнулись на рать Шереметьева у села Судбище (Сторожевое) на реке Любовша.

Крымский хан, узнав от пленных о малочисленности русских, решил атаковать. Крымцы были обозлены неудачным походом, когда пришлось уходить без пленных и добычи, потерей «коша». Они рассчитывали быстро сломить сопротивление русских и захватить хотя бы несколько тысяч пленников для продажи в рабство.

Началось тяжелое двухдневное сражение.

Сначала русские яростной атакой разгромили передовой отряд противника, захватили знамя ширинских князей. Сам Шереметев был тяжело ранен.

Хан бросил в бой основные силы. За татарами пошли янычары. Развернули артиллерию.

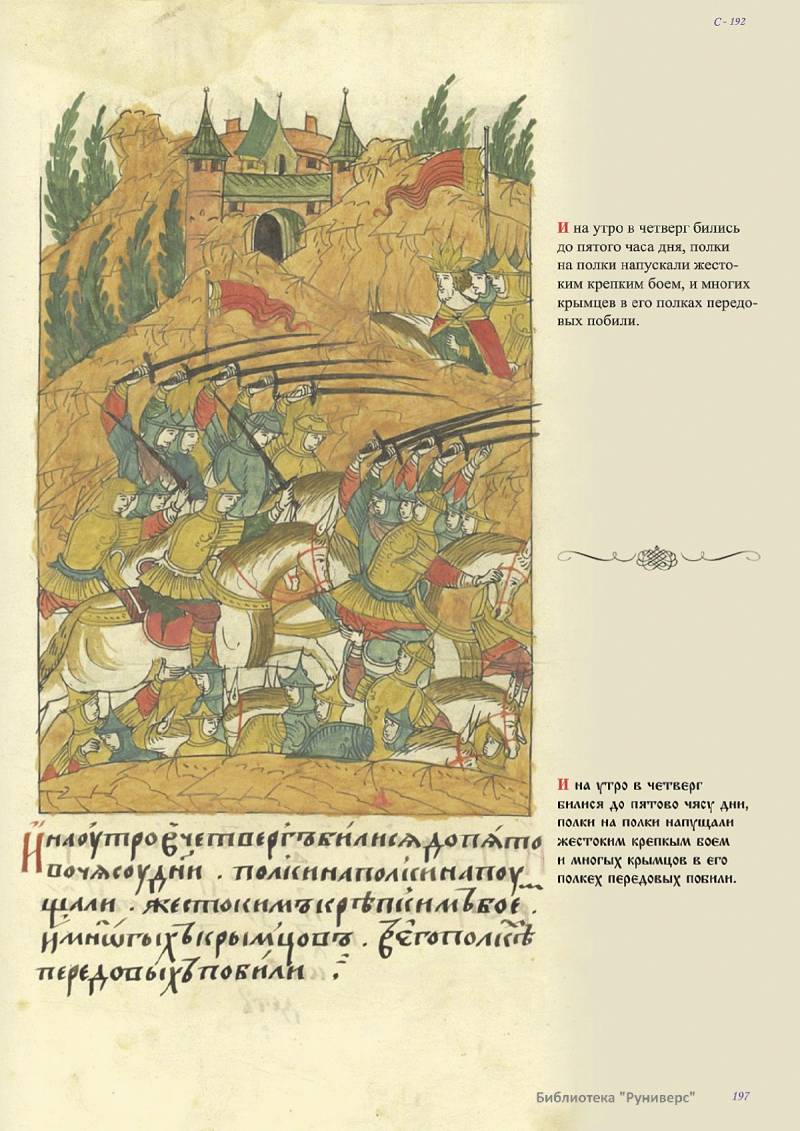

Русский отряд не смог выдержать натиска всей орды и был разбит. Остатки Передового и Сторожевого полков под началом Басманова и Сидорова (около 2 тыс. бойцов) смогли отступить к дубраве, где был расположен войсковой обоз, и укрепились в нём. К ним пробились и уцелевшие воины Большого полка.

Русские соорудили из деревьев засеку, усилив оборону. За деревьями скрывались стрельцы и лучники. Часть деревьев разбросали в поле, чтобы ухудшить возможности крымской конницы. Крымцы несколько раз атаковали полевое укрепление, но их отбросили. Русские яростно сопротивлялись и продержались до темноты.

Опасаясь прибытия царской рати, крымский хан не стал задерживаться для осады и увёл армию. Крымская армия понесла тяжелые потери в этой битве, на каждого погибшего русского воина приходилось примерно три татарских и турецких.

Воеводы привели остатки рати в Тулу, где расположилась царская армия. Государь Иван Васильевич наградил всех храбрецов.

Таким образом, очередной поход хана Девлет-Гирея на Русское царство провалился.

Крымцы ушли от русских границ без добычи, «полона и коша». Понесли большие потери в Судбищенском сражении, так и не сумев раздавить русский отряд.

Информация