Цусима, Рожественский. Артиллерийские аспекты катастрофы. Пристрелка

Данная статья является продолжением «цусимского цикла» автора (перечень предшествующих статей – в конце).

Причины написания далеко не «исторические» – невыученные уроки Русско-японской войны и Цусимы крайне актуальны сегодня, это первое.

Второе – ряд попыток некоторых современных авторов «обеления» командующего Второй Тихоокеанской эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского, попытки представить его «почти как Нельсона», у которого «чуть-чуть» не получилось, а в причинах цусимской катастрофы виноват кто угодно, только не он.

И это тоже очень актуально, ибо «аргументация» (в кавычках) «адептов Рожественского» очень напоминает отписки и отговорки современных «рожественских», причем по крайне острым проблемным вопросам обороноспособности страны.

Рожественский не только несет безусловную персональную ответственность за неготовность флота к войне (и Второй Тихоокеанской эскадры к сражению), именно он является ключевым виновником Цусимы (при безусловной ответственности и других лиц – Управляющего Морским министерством, генерал-адмирала и царя).

Кратко, но по сути об этом – «Главный виновник Цусимы. Генезис катастрофы».

Рожественский имел соответствующие функциональные обязанности и ответственность за них, возможность прямого доклада государю (как адмирал свиты).

Рожественский был обязан организовать должную боевую подготовку, для реальной готовности к сражению вверенной ему эскадры, и наконец, уже осознав масштабы грядущей катастрофы (из письма жене самого Рожественского от 02.03.1905 года: «перестанет существовать и эта глупая эскадра»), он вполне имел возможность ее не допустить, просто сделав то, что обязан был сделать давно и сразу: организовать жесткую боевую подготовку у берегов Аннама, где вскрылись бы и артиллерийские проблемы, и начался бы выход из строя кораблей по механическим причинам, масштабы которых жестко поставили бы перед верхами вопрос о продолжении похода во Владивосток.

Соответственно, потуги его адептов превратить Рожественского в «слегка недоделанного Нельсона» не только не имеют под собой реальных оснований, но и просто нелепы и фантастичны, несут в себе крайний общественный вред (давая пример «индульгенции» нынешним «рожественским»).

В попытке оправдать Рожественского хоть как-то они заявляют:

Данное заявление (причем многократно повторенное) г. Колобова является даже не «ошибкой» – это просто прямая и сознательная ложь, ибо сознательно игнорируются существенно различные условия боя (в первую очередь – дистанции), а главное – фактор массового применения на эскадре Рожественского оптических прицелов (коих Первая эскадра практически не имела).

Да, в процессе боя они рассогласовывались и загрязнялись, но якобы «хорошая» статистика Второй эскадры был получена только в самом начале боя, на сравнительно малых дистанциях и в тот момент еще согласованных оптических прицелах. При этом успехи японских артиллеристов в этот же период времени были многократно выше.

Адепты продолжают:

Что можно на это сказать?

А что он должен был в начале ХХ века на уменьшение дистанций стрельбы пойти?

Если даже гардемаринам в Морском корпусе про 50+ кабельтовых в учебниках в конце XIX писали?

При этом никакого «механизма», позволяющего попадать, для реального боя Рожественским выработано не было.

Взяв идею у сухопутных артиллеристов («вилку» при пристрелке на увеличенной дальности), он ничего не сделал для ее «морской адаптации», стреляя в Учебном Артиллерийском отряде по острову Карлос, что для реального боя было практически непригодно.

Про поиск идеальной методики – ниже.

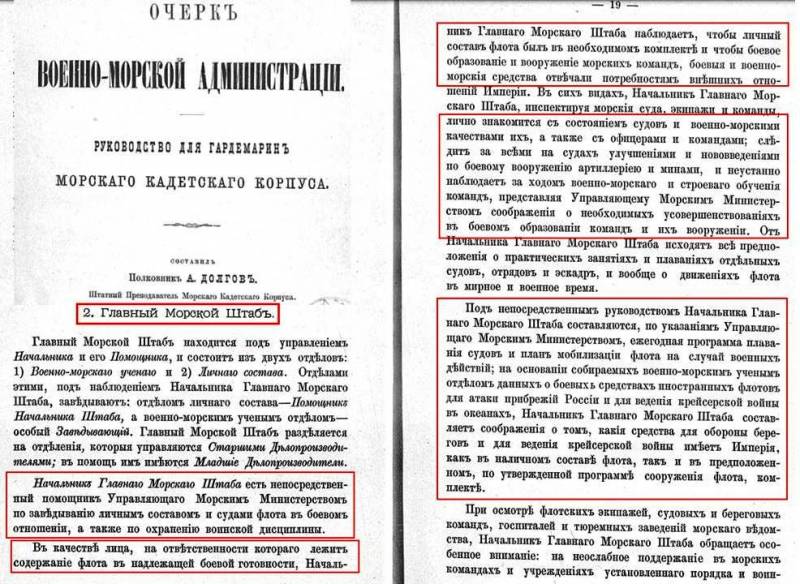

Здесь лучшим ответом адепту Рожественского будет привести следующее:

Сейчас пишут иначе (стиль и слог поменялся), но и из этого текста (рубежа начала ХХ века) вполне ясен как «функционал» Рожественского, как начальника Главного Морского штаба, так и полный провал с его реальным выполнением, ясно показанный как в ходе Русско-японской войны, так и Цусимы.

Заметим, что с такой «логикой» г. Колобова необходимо похвалить сегодняшних «рожественских» за то, что они древними торпедами УСЭТ-80 «набили» торпедные палубы и аппараты на «Бореях» (а ведь могли и просто «минными дровами» типа ПМР-2 «торпедку набить»).

«Британские наблюдатели»

Уважаемый г. Колобов пишет:

В этом вопросе есть весьма существенный момент – несмотря на формальный «военный союз», Англия изначально с настороженностью относилась к быстрому усилению Японии.

Соответственно военные новинки давались ей «с оглядкой». Например, отсутствуют какие-либо сведения о наличии японских наблюдателей на исследовательских стрельбах и маневрах, призванных выработать новую тактику боя английского флота.

Японцы вели себя соответственно.

Отсутствие английского наблюдателя на флагманском броненосце «Микаса» (рядом с Того) – весьма наглядный пример. Т. е. японцы давали англичанам только то, что считали нужным и возможным дать.

Известный «цусимский снимок» британского наблюдателя с кормы «Асахи» (а не «Микасы»), слева – колонна Камимуры.

Это вполне очевидный факт и, когда «адепты Рожественского» раздувают откровенные «обрывки информации» из «английских рапортов» до размеров «истины в последней инстанции», это говорит в т. ч. об их полном дилетантизме.

Примером этого является статья уважаемого А. Колобова «О тренировках японских артиллеристов в преддверии Цусимы»:

«Крайняя скудность эволюций и стрельб, крайне убогий их тактический фон» – вот как характеризует М. Климов качество учений 2-й Тихоокеанской эскадры… некоторые моменты подготовки японского флота отражены в рапорте британского наблюдателя – капитана Т. Джексона от 6 мая 1905 года (по новому стилю)…

Анализ имеющихся в нашем распоряжении документов неопровержимо доказывает, что «крайне убогий тактический фон» (по М. Климову) подготовки артиллеристов З. П. Рожественского на голову превосходил в этом отношении тренировки японского флота. …несомненно то, что в части «тактического фона» артиллерийских учений Зиновий Петрович намного обогнал японцев…

Но на сегодняшний день я не вижу документов, которые могли бы подтвердить правоту версии М. Климова об «убогом тактическом фоне» учений 2-й Тихоокеанской эскадры. Сравнение тренировок японского флота и 2-й Тихоокеанской эскадры… Как ни странно, но сравнение-то получается совсем не в пользу японцев.

Я прекрасно понимаю, что любые факты, свидетельствующие и обвиняющие Рожественского, г. Колобов будет отрицать и «не замечать», однако приведу некоторые из них.

Из Грибовского В. Ю. «Крестный путь отряда Небогатова» (ссылка):

С точки зрения даже не морского опыта, а просто здравого смысла, возникает логичный вопрос: «а может, дело было не в бобине», а в «должностном лице в кабине»?

Чтобы за имеющееся время умудриться не научить сигналопроизводству и маневрированию, наверно, действительно требовался Рожественский! Подчеркну – Рожественский, чтобы не научить.

«Одновременно до пяти сигналов каждому отряду», и это на первых совместных маневрах!

Возникает вопрос – а сам Рожественский, у себя в голове (о штабе, который он сам «умножил на нуль», речь просто не идет) понимал, что он хочет от эскадры?

Далеко не факт.

Особенно, если вспомнить его первый, роковой сигнал в сражении, в котором он (в одном сигнале) дал две несовместимые команды (одновременно назначив одинаковые скорость и обороты винтов Первому отряду).

Замечательны комментарии «адептов Рожественского» к указанной последней статье А. Колобова:

А. Колобов: Я сам не рад, что Климов все это затеял. А не отвечать не могу – пишет он хлестко и с виду правдоподобно, но в каждом тезисе по три ошибки... Вот его тезис – про то, как японцы в начале войны стреляли плохо, а потом – раз! – и повысили уровень боевой и политической, и стали стрелять чудесно. Берем рапорты британских наблюдателей, смотрим. Есть такое? И близко нету.

Вообще, крайне забавны послания в японские архивы от «адептов Рожественского» за опровержением из фантастических вымыслов, с учетом того, что эти лица даже в минимальной степени не имеют представления о том, что такое реальная и нормальная боевая подготовка.

Однако для вполне «убойного» ответа им есть и кое-что поближе:

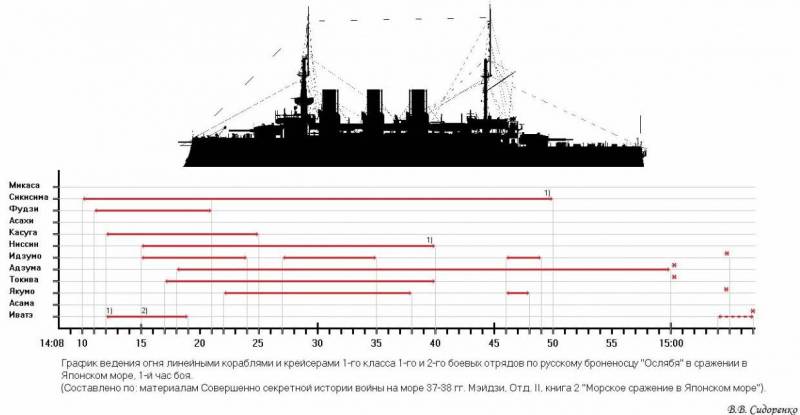

Если адепты Рожественского полагают, что подобное можно было организовать в бою без должной предварительной боевой подготовки, то остается и дальше пожелать им верить – и в «волшебную радиоразведку по Чистякову», и в «убегающего Того», да хоть в «бога Кузю»:

Короче, «Того бежал». Почти. «Фаберже» Зиновию «помешали».

Кстати, это не столько игра слов, сколько печальный факт, ибо одним из каналов работы с Романовыми указанных изготовителей драгоценных изделий был как раз генерал-адмирал (просто доивший флот).

Про «нет никаких фактов», стоит заметить, что для любого объективного исследователя фактом является стрельба (и попадания) японцев с большой дистанции при Шантунге (к этому вопросы мы еще вернёмся в статье по стрельбе на большие расстояния, ибо реальные факты кардинально расходятся с выводами в «цусимском глаголе» г. Колобова).

Очередной пример полного дилетантизма.

Вероятно, г. Хазе, старший артиллерист на «Дерфлингере» в Ютландском сражении (причем в условиях довольно близких по погоде к «цусимским»), наблюдая полет своих снарядов («…через некоторое время я уже мог довольно точно определить по характеру полета снарядов, куда они упадут»), был «неграмотен» и «не в курсе» выводов «новых российских экспертов».

А. Колобов:

Стоит подчеркнуть, что для г. Колобова В. П. Костенко является якобы «одиозным источником», при том, что так называемым источником, на котором он основывает свой фантастический «цусимский глагол», для него являются заведомо лживые и фантастические измышления г. Чистякова («Четверть часа для русских пушек»)!

После этого неудивительны следующие заявления:

Крайнее недовольство «адептов Рожественского» вызвал упомянутый в статье «Главный виновник Цусимы» пример артиллерийских стрельб английского флота.

Уважаемый А. Колобов пишет:

Потому что он хорошо показывает технические возможности (!) новых дальномеров и прицелов, а их реализация в бою зависит от условий и подготовленности.

Элементарная прикидка эллипса рассеивания снарядов на заявленные г. Колобовым дистанции говорит о нереальности данных цифр.

Ну и, собственно, сам Рожественский в циркуляре № 50 от 20.01.1905 года:

Где факты, а где вымысел – очевидно.

Но «адептам Рожественского» очень хочется верить в какие-нибудь очередные сказки.

Забавно, что, описывая японские учения, они заявляют:

Коротко: размеры такой мишени были существенно меньше бортовой проекции броненосца, а упомянутый пляж вообще, с учетом поражаемого пространства реальных целей, не играл никакой роли.

А. Колобов продолжает:

Коротко и элементарно: попадания наблюдались визуально и записывались наблюдателями (некоторые из них как раз находятся на «заглавной» иллюстрации последней статьи А. Колобова).

О пристрелке

Весьма забавно от апологета ненаучной фантастики и сказок В. Чистякова читать советы:

Здесь уместно будет процитировать один из комментариев:

Когда оппонент не просто плавает в тематике (в т. ч. в таких базовых вопросах как поражаемое пространство цели, зависимость точности от ВИР и изменения целика и т. д.), а просто усиленно и сознательно уплывает от неудобных аргументов и фактов (например, о скорости и ее влиянии на значительное снижение точности стрельбы), при этом еще пытается поучать – это просто смешно.

Что касается «успехов» и «идеальной» методики, а также и ее поиска, то уместной будет цитата специалиста с большой буквы:

В 1903 году попробовали провести стрельбу на «большие» дистанции (25 каб.) вместо обычных 7–10 каб… снаряды ложились хорошо, но попаданий не было.

В таком состоянии застигла наш флот война 1904–1905 гг.

К этому времени на 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадрах были самостоятельно выработаны правила управления огнем, но, с одной стороны, в этих правилах-инструкциях были перепутаны организация с управлением огнем, а с другой – сильно сказывалось отсутствие теоретического подхода, а главное – опытов, как предварительных, так и проверочных.

Возвращаясь ко Второй эскадре, «Сборник приказов и циркуляров по 2-й эскадре Флота Тихого океана за 1904», циркуляр № 334 от 18 сентября 1904 года:

1. Пристрелка производится головным кораблем или другим по сигналу Флагмана, ведущего эскадру или отряд.

2. На время пристрелки на стеньге пристреливающегося корабля поднимается условный флаг 0 (нуль), обозначающий, что прочие корабли должны временно прекратить стрельбу, чтобы не мешать пристрелке.

3. Пристрелка производится из двух стоящих поблизости пушек по очереди. Управляющий огнем, давши уставку прицела и целика, командует: «пристрелочная пли».

Плутонговый командир повторяет команду управляющего огнем, называя номер той пушки, которая в данный момент готова к выстрелу. Пристрелка должна быть закончена с четвертым выстрелом. Немедленно вслед за четвертым выстрелом флаг 0 (нуль) спускается.

4. Перед четвертым выстрелом пристреливающийся корабль показывает числовыми флагами прицел в кабельтовых (– на правом ноке реи) и установку целика (– на левом ноке), данные для 4-го выстрела эти числа репетуются всеми кораблями. Пристреливающийся корабль после выстрела спускает свои показания, если они отрепетованы не менее как двумя кораблями.

5. Наиболее удаленный корабль показывает числовыми флагами видимое отклонение снаряда в дальности (число кабельтовов) первого пристрелочного выстрела, поднимая вместе с числовыми флагами флаг Б (перелет, больше) или М (меньше, недолет): так, например, при перелете в 3 кабельтова поднимается 3 Б, а при недолете в 2 кабельтова – 2 М.

6. Со спуском флага (нуль) 0 на всех судах играют короткую тревогу и открывают огонь (поорудийно, по команде), руководствуясь установкой прицела, показанного при последнем пристрелочном выстреле, и корректируя её соответственно месту, занимаемому в строе и изменению условий стрельбы.

7. С каждым последующим подъемом на флагманском корабле позывных отдельного корабля и сигнала «пристреляться», все суда прекращают стрельбу, а со спуском флаг сигнала и позывных, указанный корабль начинает пристрелку, руководствуясь вышеозначенными правилами.

Оценка этого документа может быть только предельно жесткой.

«Пристрелка головным» и передача дистанции последующим мателотам имела, по сути, целью организацию сосредоточенного огня по главной (или назначенной цели). Однако уже для «цусимских дистанций» ошибки данных для всех кораблей нашей линии, кроме головного, достигали величин, с которыми поражение цели могло быть только случайным.

Передача целика по линии – это вообще за пределом всякого смысла, ибо направление на цель (целик) для каждого корабля линии будет свое.

Очевидно, что первое же испытание в условиях сколько-нибудь реальных показало бы всю ущербность и недееспособность данного руководства, но этого так и не было сделано.

А. Колобов продолжает:

Уважаемый г. Колобов предлагает ознакомиться мне с и так хорошо знакомыми Правилами артиллерийской службы № 3 1926 года.

Книжка, прямо скажем, неплохая, однако то, что для г. Колобова она является «кладезью мудрости» по «опыту не только Русско-японской, но и Первой мировой войны», то это не только от его незнакомства с нормальной специальной литературой, но и просто от полного непонимания того, что такое такой боевой документ как ПАС.

Фотография справа – это те самые ПАС (тоненькая книжка карманного формата), «вживую», на фоне листа бумаги формата А5.

Никаким «содержанием опыта» данный ПАС не является, это именно короткая «выжимка» из него, причем, скажем так – с «английским влиянием» – т. е. выпушенный для «не очень хорошо подготовленного личного состава». Российские правила времен Первой мировой были гораздо сложнее, чем данный ПАС № 3, что было далеко не всегда оправданно.

«Чутка реалий» (от специалиста с большой буквы):

Английские же правила времен Первой мировой, наоборот, гораздо проще (как учет проблем с подготовкой личного состава).

И ПАС № 3, по сути, нечто среднее между нашими и английскими документами.

Главное же другое, в ПАС, образно говоря, изложена стандартная методика, для определенного (небольшого) набора тактических вариантов, и ни более того.

Автор фантастической альтернативки «Глаголь над Балтикой» продолжает:

Повторюсь, да, при Рожественском Учебный Артиллерийский отряд начал стрелять на увеличенные дистанции (вплоть до 30 каб.).

Проблема была в том, что пристрелку и «вилку» Рожественский слепо заимствовал у сухопутных артиллеристов, применив при стрельбе по береговой (наземной) цели, и никакой адаптации к реальным условиям морского боя это не получило (в т. ч. по причине мизерности выделяемого боезапаса).

Данный факт вполне отражен в насквозь теоретической и непригодной к применению в реальном бою инструкции Второй эскадры.

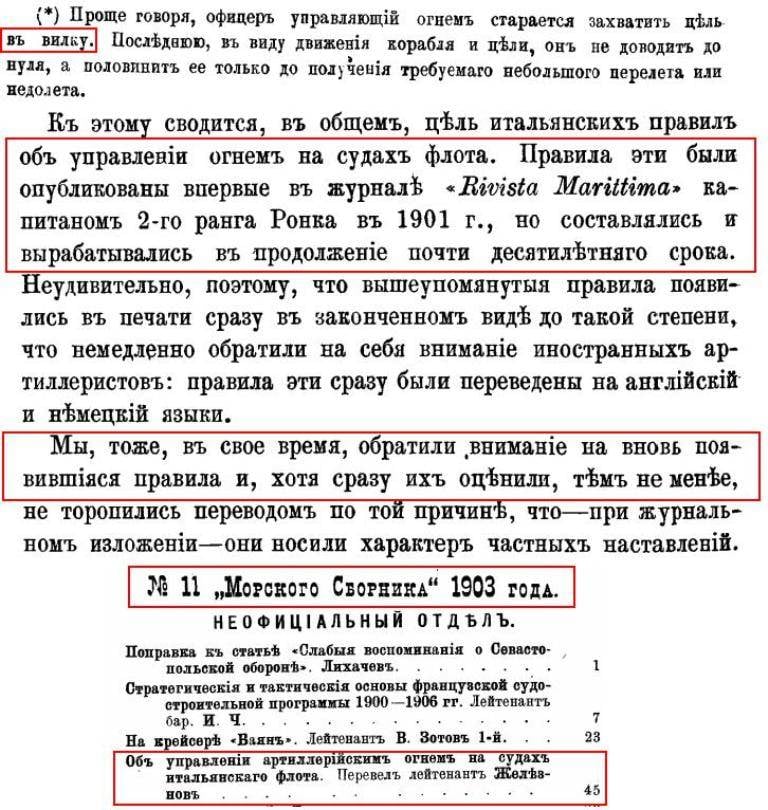

В отношении тезиса «никто за рубежом» и «Рожественский первый», г. Колобову, заявляющему, что он: « что касается русскоязычных работ на тему РЯВ – читал их, если и не все, так процентов 85–90», и упорно настаивающем на рассмотрении вопроса на основе «тогдашних знаний», стоит почитать «Морской Сборник» за 1903 год, где были опубликованы некоторые выдержки (весьма неполные) из опубликованных в 1901 году итальянских правил управления огнем («вилка» фигурирует в комментариях, и, очевидно, имеется в итальянском исходнике).

Может быть, вместо беллетристики и фантастических версий г. Чистякова все же стоило почитать специальную периодику того времени (да и просто учебники по артиллерийском делу)?

Наверно, стоит заглянуть все-таки в немного более толстые книги по корабельной артиллерии?

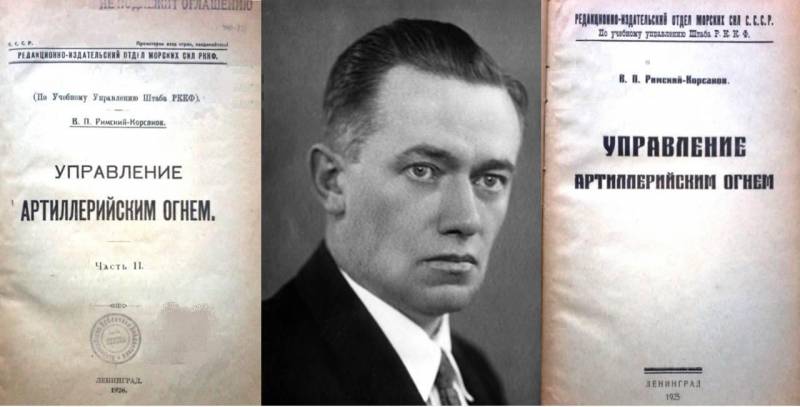

Например, процитированного выше специалиста с большой буквы В. П. Римского-Корсакова?

Воин Петрович Римский-Корсаков, справка из «Википедии»:

В 1919 году он служил в Артиллерийском отделе Главного управления кораблестроения, а в 1920 году занял пост флагманского артиллериста Действующего отряда Черноморского флота, а в следующем году – главного артиллериста штаба Черноморского флота.

В 1922 году Римский-Корсаков был назначен начальником Училища командного состава флота (УКСФ).

В 1923–1924 гг. Римский-Корсаков служил помощником начальника Высших специальных курсов комсостава флота, а потом был переведён начальником Артиллерийского отдела Технического управления Управления военно-морских сил РККА.

В 1926 г. он был назначен в Учебно-строевое управление, которое в то время выполняло большинство функций современного Главного штаба ВМФ. В этом управлении Римский-Корсаков руководил отделом, а через два года стал заместителем начальника УВМС.

Репрессирован.

Книги его крайне интересны, и рассматривают не только тематику развития управления огнем в Российском флоте, но сравнивают зарубежные методики (английскую, французскую, немецкую, американскую), в т. ч. их развитие. Уже одно то, что они (в ходе Первой мировой и после нее) очень существенно отличались друг от друга, показывает, что «вопрос несколько сложнее» «артиллерийской шпаргалки» «карманного формата» (ПАС № 3) г. Колобова.

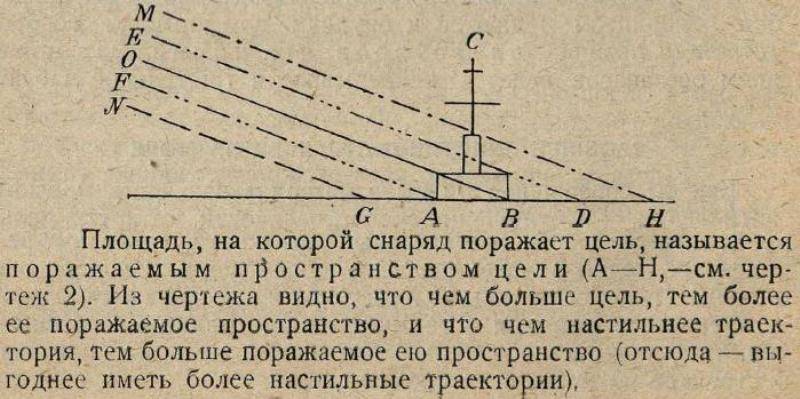

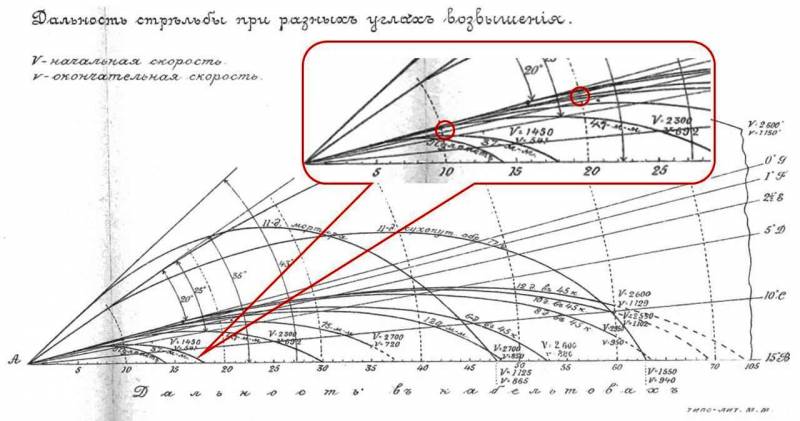

Говоря о пристрелке, необходимо подчеркнуть один из ключевых ее факторов – допустимой ошибки в дистанции, обеспечивающей поражение цели, которая в свою очередь зависит от поражаемого пространства цели.

Чтобы был понятен порядок величин, приведем пример – для цели высотой 20 футов (эта величина рассматривалась в учебниках Кладо) для угла падения снарядов 3 градуса поражаемое пространство будет чуть менее 150 метров (это теоретически, практически несколько более – за счет воздействия осколков с недолетов и возможности поражения ими подводной части корпуса).

Примеры траекторий (и настильности) наших орудий из Кладо (к этой схеме еще детально вернемся в последующих статьях):

С учетом высокой настильности наших снарядов на малых дистанциях возникает вопрос – а нужна ли была на дистанции 20–30 каб. пристрелка залпами?

Просто потому что, наблюдая работу своей «струи» снарядов (при условии ее несмешения с чужими), ее попадания вполне можно удерживать в районе цели даже на уровне командира плутонга.

Здесь есть еще очень существенный фактор: бинокли.

На дистанциях цусимского боя даже без дальномеров при стрельбе по отдельной цели плутонгом (башней) бинокли вполне удовлетворительно позволяли корректировать огонь (для тренированного глаза ошибки в дистанции порядка 10 %).

Т. е. артиллерийские бинокли являлись весьма важным фактором «резервного управления огнем». Возникает вопрос, как с ними обстояли дела на Второй эскадре, особенно с учетом мании Рожественского по их «массовой утилизации» различными способами.

Новиков-Прибой:

(Архив войны, шкаф № 4, дело № 10, стр. 131)

С учетом даты документа далеко не факт, что запрашиваемые бинокли были доставлены на эскадру. При этом имеющиеся были в значительной мере утоплены и побиты ее командующим. Каким местом он при этом думал – вопрос хороший.

Флагартом Второй эскадры Рожественский взял хорошо ему знакомого флагарта Учебного Артиллерийского отряда полковника Берсенёва (фактически организатора «показухи» для Николая II и Вильгельма II в 1902 году, обеспечившей карьерный взлет Рожественского).

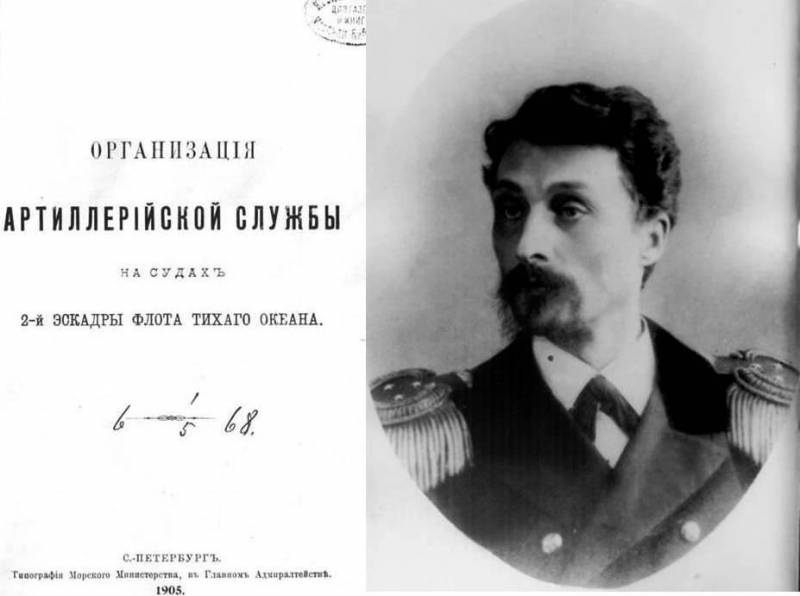

Берсенёвым был разработан руководящий документ «Организация артиллерийской службы на судах 2-й эскадры флота Тихого океана» (СПб, 1905).

При чтении его, честно говоря, прошибает холодный пот – от грядущей катастрофы, которая закладывалась уже на уровне этого документа. И особенно от того, что автор сам немало подобных документов читал на службе. Вроде бы хороший штабной язык, все грамотно, но так можно писать только документы про то, какой должен быть размер бирок и сколько очков должно быть в казарме.

Боевые документы так писать нельзя!

Ибо то, что всё в нем (и, увы, во многих документах сегодняшнего ВМФ) – абстрактно, абсолютно не учитывает условия, а главное – из всего этого набора букв совсем неясно, как и за счет чего можно рассчитывать на победу в бою.

Примечание: замечу, что в противоположность документа Берсенёва упомянутый выше ПАС № 3 – это именно боевой документ, и не только юридически, но и по духу, и фактически.

Небольшая цитата из «Организация артиллерийской службы на судах 2-й эскадры флота Тихого океана»:

Фугасных снарядов (о них отдельно в следующей статье) у эскадры просто нет (совсем нет, де-факто). То, что есть, является по сути полубронебойными, с крайне малым зарядом взрывчатого вещества. При этом о наличии у японцев эффективных фугасных снарядов имелось более чем достаточно сведений.

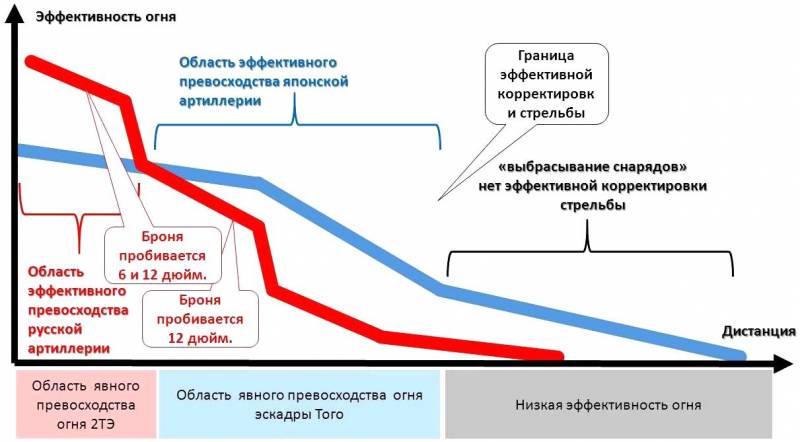

Т. е. бой на дистанции порядка 30 каб. был катастрофически невыгодным для нас, особенно с учетом хороших вероятностей попадания японских снарядов.

Единственной возможностью получить некоторое преимущество над японцами для Второй эскадры были бронебойные снаряды при их применении с эффективных дистанций (около 20 каб. для главного калибра и 10 каб. для среднего).

Однако 10 каб. среднего калибра немедленно ставили вопрос японских торпед, которые при залповом применении имели примерно такую же эффективную дальность. Т. е. и речи не могло быть о сближении длинной кильватерной колонной на эту дистанцию, японцы, имевшие более совершенные торпеды, немедленно эффективно бы применили их.

Что можно было бы сделать?

Безусловно, от возможности эффективного применения «бронебоев» среднего калибра отказываться было нельзя, в первую очередь как вероятности быстрого прицельного выбивания японской артиллерии, однако, с учетом фактора торпед, это требовало маневрирования Первого отряда полубригадами (т. е. парами броненосцев). Сближение – удар – отход.

Т. е. элементарный анализ (только по одному указанному вопросу) «инструкции Берсенёва» с позиции реальных боевых условий формировал целый ряд тактических вопросов и требований по их отработке в ходе подготовки Второй эскадры.

Но ничего подобного сделано не было.

Теперь о вопросе «эффективного удара бронебойными», воспользовавшись «петлей Того».

Уже то, что «адепты Рожественского» стали откровенно манипулировать цифрами, специально затягивая время начала маневра, заявлять, что якобы броненосцы «не успеют разогнаться» (при том, что ход нужно было увеличивать сразу, с обнаружением главных сил противника), говорит о том, что они чувствуют и понимают, что Рожественский отказом от такого маневра упустил свой последний шанс.

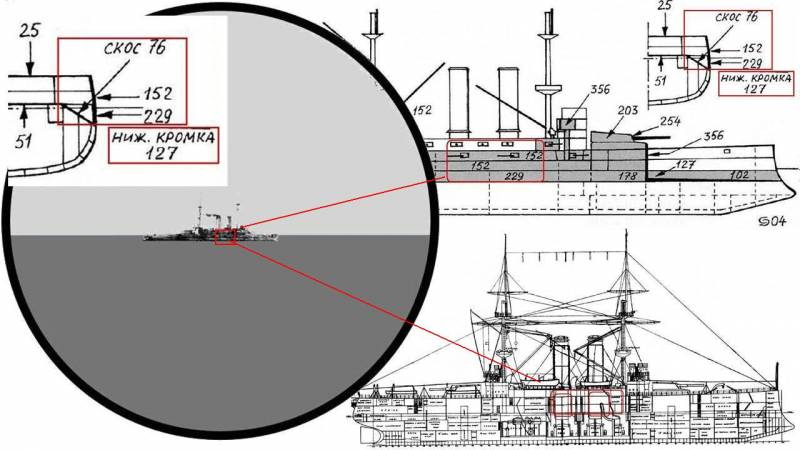

Геометрические порядка 20 каб. кратчайшей траверсной дистанции до «Микасы» обеспечивали эффективное ее поражение 12-дюймовыми бронебойными, а до последующих броненосцев и «Ниссина», и «Кассуги» дистанция была бы гораздо меньше.

Самым эффективным контрприемом Того в той ситуации было бы бежать, с разрывом дистанции и повторной завязкой боя, уже на эффективной для себя дистанции. Однако это потеря времени, крайне важного для японцев в тех условиях. И пошел ли бы на это Того – далеко не факт.

В комментариях к статье автора «Цусима: Рожественский – виновен» было высказано мнение о якобы неэффективности русских бронебойных снарядов.

Здесь есть три принципиальных возражения.

Первое: все приведенные случаи были некондиционными пробитиями – с дистанций, заведомо превышающих эффективные, что приводило в т. ч. к срабатыванию взрывателей сразу за броней.

Второе: с высокой вероятностью большинство наших снарядов, принимаемых за бронебойные, были фугасными.

Третье: по бронебойным снарядам есть достаточно хорошая статистика испытаний на бронепробитие на полигонах.

По толщине пробиваемой крупповской брони наши 12-дюймовые бронебойные обеспечивали (по Кладо) пробивание своего калибра с дистанции около 15 каб.

Если взять схемы бронирования японских броненосцев, то для «Микасы» (с крупповской броней) с дистанции около 20 каб, с учетом толщины нижнего пояса, скоса палубы и угольных ям за ними, возможность «прямого пробития» до котлов и машин действительно под вопросом (при том, что такая вероятность имеется). Однако выше находится тонкий верхний пояс, который уверенно и надежно пробивался. При этом нахождение боезапаса на линиях подачи среднекалиберной артиллерии давало вероятность «вторичного поражения» от их взрыва и пожара.

Главное же: выше цитадели находились дымоходы и вентиляционные кожухи, поражение которых могло привести и к выводу из строя части трубок котлов.

«Микаса» в прицеле Перепёлкина на дистанции 20 каб., схема бронирования из Балакина «Триумфаторы Цусимы. Броненосцы японского флота»

Это по «Микасе».

А вот по следующим за ним броненосцам (и тем более броненосным крейсерам) все много-много хуже (для японцев), вплоть до реальной возможности прямого пробития главного пояса и поражения котлов (огнетрубных – с соответствующими последствиями).

Продолжение следует...

Автор статьи - Максим Климов

Информация