Бронированные мастодонты для бедных

Обычно когда пишут о линкорах стран третьего мира, упоминают Латинскую Америку, а это в корне не верно. Латиноамериканские флоты имеют длинную историю, и не менее долгий опыт боевой. Там были мониторы, были эскадренные броненосцы, были броненосные крейсера... Само собой, появление линкоров в тех краях – попросту неизбежность. Правильнее говорить именно о Евразии, точнее – о попытках второстепенных стран данного материка обзавестись линейными флотами, или полулинейными, или хотя бы броненосными в какой-то мере.

И попыток этих было много, другой вопрос – кто-то сошёл с дистанции на стадии планирования, кто-то – на стадии постройки, а кто-то создал что-то такое, от чего на ум приходит бессмертное «Родила царица в ночь». С другой стороны, линкоры смогли построить всего восемь государств, купить – пять, так что желание малых стран иметь что-либо в броне вполне объяснимо, это престиж и принадлежность к клубу, хоть каким боком.

Турция

Проще всего было туркам – ещё Османская империя формально обзавелась самым настоящим линейным крейсером. Почему формально? Корабль под командованием немца, воюющий в интересах Германии и с германским экипажем, он не совсем турецкий. Но после Первой мировой, несмотря на все запреты, «Явуз», он же «Гебен» в девичестве, не делся никуда. 1 ноября 1918 года с него сошёл немецкий экипаж, и до 1926 года корабль замер у причала.

Империя осман сыпалась, союзники по Антанте требовали корабль отдать, Стамбул сопротивлялся, в итоге «Явуз Селима» таки отстоял. Но смысла в этом было немного – в Турции не было ни дока, ни денег на ремонт. Вспомнили о линейном крейсере только в 1925 году, когда правительство Мустафы Кемаля заказало плавдок на 25 000 тонн. С 1926 по 1930 год корабль прошёл капремонт с помощью французов, и снова стал полноценной боевой единицей.

Толку Турции с этого было, правда, немного – корабль успешно пожирал деньги, в 1938 году прошёл второй капремонт, тоже влетевший в копеечку, а в военном смысле... СССР легко парировал этот ход, переведя на Черноморский флот «Парижскую коммуну» и нарастив численность легких и подводных сил, а против других старик, да ещё и со слабым зенитным вооружением, не годился.

А с 1950 года его и вовсе поставили к стенке в Измите, где он и простоял 13 лет, до своего списания, когда последний осколок Hochseeflotte начали разбирать на металл. С точки зрения престижа для Турции «Гебен» стал, конечно, приобретением, с точки зрения государственной – плавдок и две модернизации стоили как несколько легких кораблей, а орудия его на берегу смотрелись бы гораздо гармоничнее.

Греция

Потомки эллинов озаботились линкорами в 1911 году, узнав о планах Османской империи. С французами у них не сложилось, Коварный Альбион строил дредноуты для осман, и на помощь грекам пришли немцы. В 1913 году был заложен линкор «Саламис» – самый маленький линкор в мире, несущий орудия калибром 356 мм. Восемь таких орудий решили втиснуть в корабль полным водоизмещением 21 500 тон и разогнать получившийся результат до 23 узлов. Броня, правда, была не то что бы очень, но на бумаге получалось симпатично. Линкор успели спустить на воду в Бремене и забросили напрочь. Достраивать корабль стране Антанты в условиях войны немцы не собирались, а достраивать его для себя не могли по двум причинам – не было пушек, которые греки заказали в США, и которые ушли в итоге на британские мониторы, и сам корабль в Hochseeflotte не вписывался по всем параметрам.

В итоге малыш-сверхдредноут тихо ржавел, после войны, правда, греки потребовали своё, но суды тянулись долгие десять лет, а к началу тридцатых покупать ржавый корпус стало бессмысленно. В итоге «Саламис» тихо разобрали, вместе с надеждами греков стать почти как морской державой. Пришлось обойтись таким же древним броненосным крейсером в качестве носителя относительно больших пушек.

В этом смысле грекам повезло – деньги были сэкономлены немалые и для маленькой страны нелишние.

Бронированные карлики

Ещё три государства поступили прагматично – не компенсируя национальный престиж большими калибрами, они построили то, на что хватало средств, и что могло пригодиться в возможных войнах. Первыми на этот путь встали шведы, заложившие броненосцы береговой обороны с паротурбинными установками. С 1917 по 1921 год в строй их вступило три единицы типа Sverige. В 8000 тонн водоизмещения, с 4 одинадцатидюймовками и скоростью в 23 узла, они были не то классическими ББО, не то чем-то новым, благодаря машинам.

В любом случае эта троица денег пожирала гораздо меньше, чем дредноуты, а польза с них была – для поддержания нейтралитета в Мировых войнах тяжелые орудия оказались нелишними. И служили они долго, до 50-х годов, когда сама концепция артиллерийского корабля устарела. В целом шведы проявили просто редкий прагматизм в этом смысле, стараясь строить, что надо, а не то, что модно

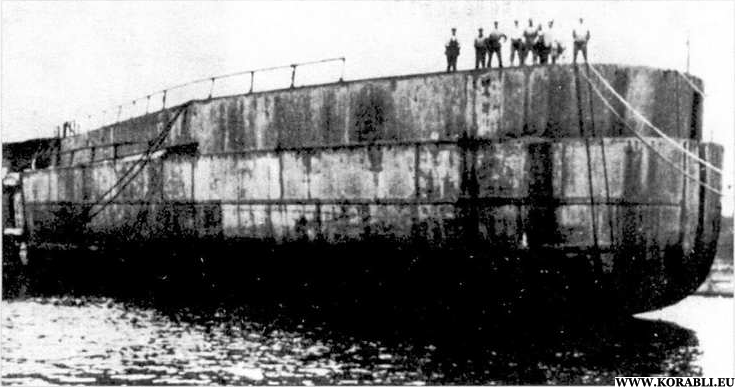

Аналогичный подход выбрала и Финляндия, построив два броненосца береговой обороны с труднопроизносимыми названиями «Вяйнямёйнен» и «И́льмаринен». Оба малыша строились для действий в шхерах, и в водоизмещение 3900 тонн финнам удалось поместить дизель-электрические установки, разгонявшие корабли до 15 узлов, четыре (в двухорудийных башнях) десятидюймовки, с дальностью до 160 кабельтов, и скромную броню в 55 мм.

Судьба их, правда, оказалась печальной, «Ильмаринен» 13 сентября 1941 года подорвался на мине и затонул, а «Вяйнямёйнен» дожил до конца войны и превратился в «Выборг», проданный СССР в 1947 году. В советском флоте он прошёл ремонт и оставался в строю до 1966 года. Сама идея маленького шхерного корабля с ледовым подкреплением и тяжелыми пушками оказалась гораздо жизнеспособнее планов построить что-то громадное и бесполезное.

Третьим в клубе бронированных малышей оказалось королевство Сиам, которое построило свои «Шри Аюти» и «Донбури» в Японии. В водоизмещение лидера (2200 тон) японцы впихнули два дизеля, четыре восьмидюймовки и броневой пояс толщиной 63 мм. Корабли вступили в строй в 1938 году, успели поучаствовать в боях с французами и внутренних неурядицах. «Тонбури» был тяжело повреждён французами в 1941 году, и так и не восстановлен, а использовался как несамоходная батарея, а «Шри Аюти» потопили... минометами во время восстания 1951 года.

Таким образом, мало тоже не всегда хорошо, и тайские крохотки себя ни разу не оправдали.

Планов громадьё

А ещё была Польша, потомок Речи Посполитой мечтал о двух линкорах:

Рецидив испытала Голландия, задумав скопировать немецкий «Гнейзнау»:

Мечты были и у других, к счастью, полностью нематериальные. А в итоге правильным оказался путь Швеции и Финляндии, которые, не маясь дурью, строили то, что было нужно для реальных задач, а не символы сверхдержавности, которой нет.

Информация