История униформы. Голоногие в красных мундирах…

«Ким» Редьярд Киплинг

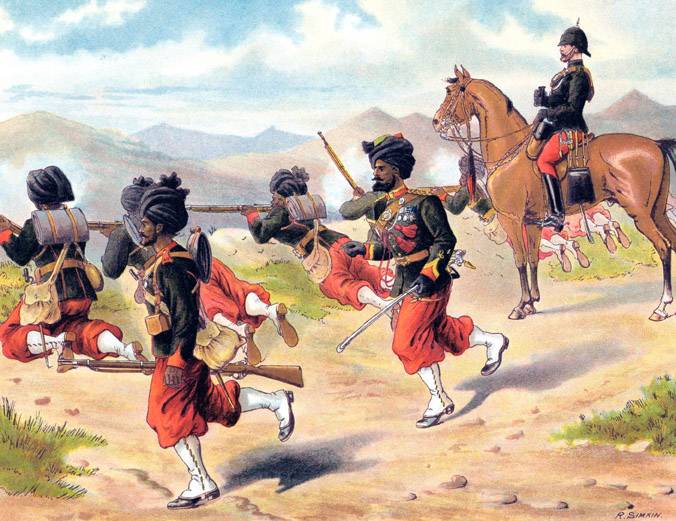

29-ый Бомбейский полк туземной пехоты (сегодня 11-ый Балоха, армия Пакистана) во время упражнений в стрельбе. Цветная литография Ричарда Симкина (1840–1926), 1885 г.

История форменной одежды. Каким образом британцами была создана империя, «над которой никогда не заходит солнце»? Среди множества причин и важных, и не очень одна была такая: они умело находили себе союзников среди аборигенов, и те с удовольствием умирали за их интересы. Ну, может быть и не с удовольствием, но… в любом случае за хорошую плату. А ещё они не жалели денег на то, чтобы одеть свои колониальные войска в красивую форменную одежду, в которой умело сочетались как местные мотивы и традиции, так и знаменитый красный мундир.

Ну а если в покорённой ими стране имелись солдаты, то… их англичане попросту брали к себе на службу, и те продолжали служить им точно так же, как до этого служили своим местным властителям. Вот, например, сипаи, или как их ещё называли – сипахи – были пехотинцами в армиях Могольской империи и Майсурского царства. В годы правления великого Аурангзеба (пр. 1658–1707) они уже вооружались мушкетами, ручными разрывными гранатами и даже ракетами, так что их активно использовали и в полевых сражениях и во время осад. Но было их немного: в 1760 году всего девять пехотных батальонов.

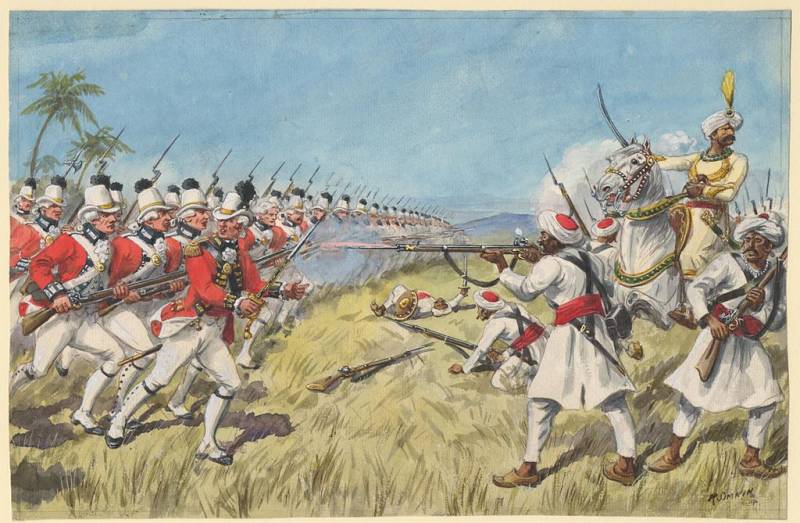

Европейский полк британской Ост-Индской компании в битве при Куддалоре, 1 июля 1783 г. Картина Ричарда Симкина. Военная коллекция университета Брауна

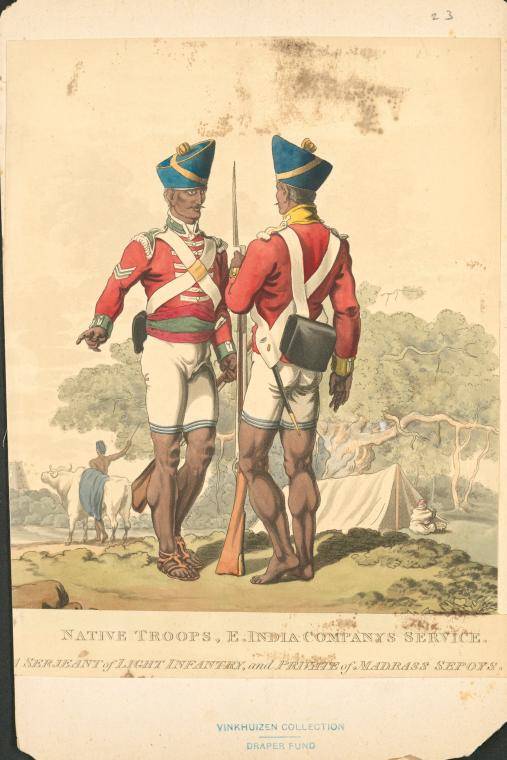

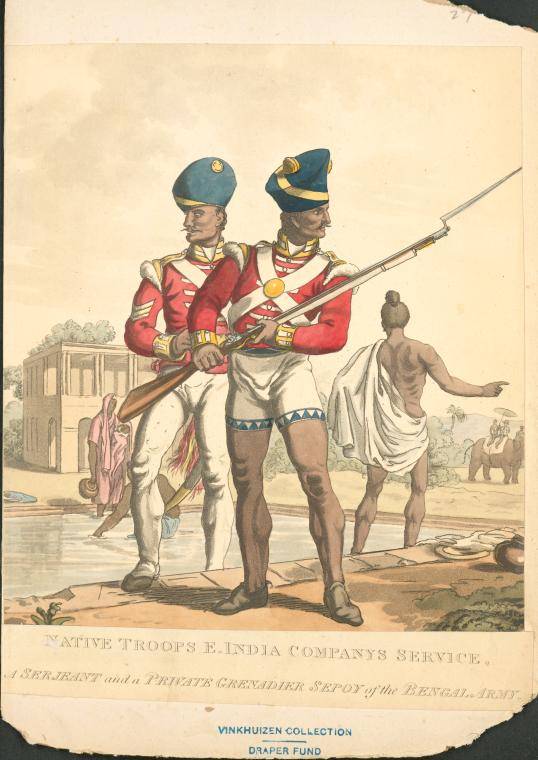

Первые индийские войска были организованы Британской Ост-Индской компанией вскоре после того, как она в середине XVII века создала свои первые торговые фактории. Они состояли из европейских наёмников и местных жителей, задача которых заключалась в их охране. Эти войска также назвали сипаями. Первоначально в них записывали жителей Бомбея и Мадраса, причём особое внимание сахибы, то есть белые господа, мудро уделяли их касте и… телосложению. В бенгальскую армию набирали только представителей брахманов и раджпутов, главным образом из провинций Бихар и Уттар-Прадеш. Причём осуществлялось всё это так, что батальонные офицеры становились для солдат аналогом их… сельского старосты. Приветствовался наём членов одной семьи либо общины, помогавший установить между солдатами тесную духовную связь. Новобранцы приносили присягу Британской Ост-Индской компании, ели соль и… получали красивый красного цвета мундир, очень похожий на мундиры собственно британских солдат и офицеров. А вот головные уборы, а также штаны и обувь у них были привычного для местных жителей фасона. В них им было удобно. А военное дело неудобства не терпит и… англичанам хватило ума это понять в отношении своих туземных солдат!

Сипаи. Сержант (слева) и рядовой (справа) Мадрасского полка легкой пехоты. Раскрашенные вручную гравюры Фредерика Шобкрла из его книги «The World in Miniature: Hindoostan» («Мир в миниатюре: Индостан»). London: R. Ackerman, 1820's

Развитие индийской армии под британским правлением шло параллельно с колониальной экспансией. После окончания Семилетней войны в Европе, в Индии были созданы три армии — Мадрасская, Бомбейская и Бенгальская. При этом зарплату своим сипаям компания платила регулярно, и она же поставляла им оружие, одежду и снаряжение. Всё это объединяло сипаев, вырабатывало в их среде определённый поведенческий кодекс, а главное – чувство общности. В общем, англичане дали им возможность почувствовать свою значимость, тогда как местные индийские правители требовали, чтобы сипаи сами добывали себе оружие, а жили за счёт военной добычи, которая им перепадала далеко не всегда.

Сипаи. Сержант (слева) и гренадер (справа) Бенгальской армии. Раскрашенные вручную гравюры Фредерика Шобкрла из его книги «The World in Miniature: Hindoostan» («Мир в миниатюре: Индостан»). London: R. Ackerman, 1820's

Как бы там ни было, но низкая заработная плата, нововведения, оскорблявшие религиозные чувства и древние традиции туземцев, и особенно социальные и экономические изменения, вызванные британским правлением, стали причинами частых мятежей, самым крупным из которых стал «Индийский мятеж» (1857-1858 гг.), который привёл к упразднению Ост-Индской компании и введению двойного управления. Военные формирования компании вошли в состав индийской армии, напрямую подчинявшуюся британской короне, при этом звание сипая сохранили для рядовых, а среди кавалеристов это же звание получило название совара.

Интересно, что англичане, колонизируя Индию, и изучая её народы и культуру, сделали вывод, что в ней существуют воинственные и невоинственные расы. К воинственным они отнесли индийских горцев (пахари), тех же непальских гуркхов, сикхов и раджпутов, а также маратхов, джатов, пуштунов и мусульман из Пенджаба.

Однако первыми сипаями Индии стали солдаты из Мадраса. Именно из них в 1758 году был сформирован 1-й Мадрасский туземный пехотный полк, с батальоном сипаев из семи рот. В каждой роте было по три офицера-европейца, а из местных – четыре сержанта и капрала, 70 рядовых и три барабанщика.

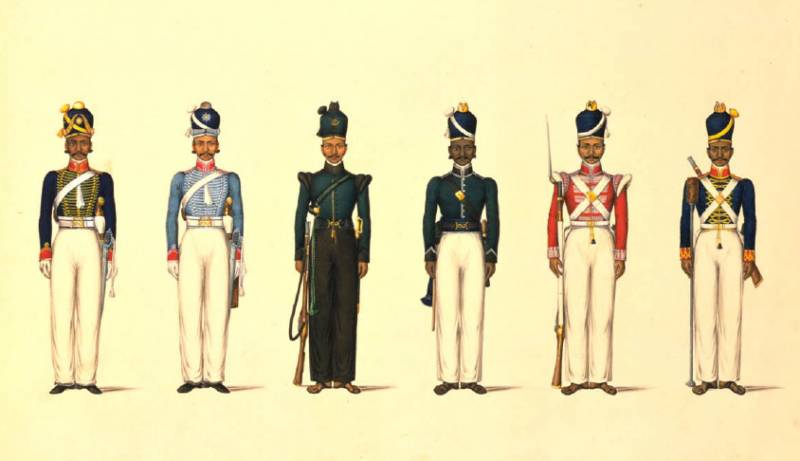

Униформа Мадрасской армии (слева направо): Мадрасская конная артиллерия, Мадрасская легкая кавалерия, Мадрасский стрелковый корпус, Мадрасские сапёры, Мадрасская туземная пехота, Мадрасская пешая артиллерия (рисунок 1830-х годов). Набор из тридцати листов, изображающих касты, занятия и процессии, Танджор, 1830 г.

В решающей битве «за Индию» при Серингапатаме в 1799 году практически половина британской армии состояла из мадрасских батальонов. Пять мадрасских батальонов под командованием генерала Артура Уэлсли – будущего герцога Веллингтона, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо, сражались в кровопролитной битве при Ассаи. Причём будущий герцог Веллингтон очень высоко оценил сипайскую пехоту, поставив её на второе место после собственно британской. Более того, южане-мадрасцы сохранили верность англичанам во время Восстания 1857 года, и казалось бы – эта их верность должна была быть достойна вознаграждена. Но… вышло так, что северные народы, то есть сикхи, раджпуты, пуштуны и маратхи были признаны более воинственными, нежели темнокожие южане, и при формировании индийской армии 1880-ых места в ней для них не нашлось. Хотя ряд военных и отмечали, что «мадрасский сипай, при соответствующем обучении и дисциплине, ни в чём не уступает представителям так называемых «воинских рас».

Сипай 22-го Мадрасского пехотного полка (4-ый Пенджабский полк). Рис. Ричарда Симкина

Поиском новых «воинских рас» в Индии в начале ХХ века занялся генерал Китченер. Однако созданные из индийцев южан части особо никак себя в боях не проявили и в 1928 году были расформированы. Зато в годы Второй мировой войны Мадрасский полк был восстановлен и храбро сражался, и существует по сей день. Вторым по популярности стал полк Мадрасских сапёров (Собственные Её Величества мадрасские сапёры и минёры), участвовавший во всех боевых действиях индийской армии.

Индийская марка 1980 года с изображением униформы Мадрасских сапёров в прошлом и сейчас. Посвящена двухсотлетию сапёров Мадраса

Интересно, что и в Мадрасском полку, и в Мадрасских сапёрах вместе были люди самых разных религий и каст и это им ничуть не мешало. Имел даже место забавный случай, когда на вопрос британского офицера о его принадлежности к касте сапёр гордо ответил: «Из касты сапёров, сэр!» Полковой девиз сапёров «Сарватра», если перевести его с санскрита, означает «Везде!».

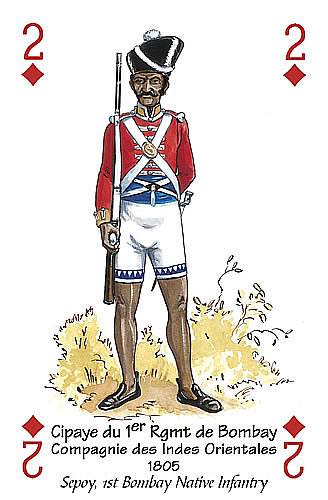

Игральная карта с изображением сипая в униформе начала XIX века

В 1861 году англо-индийская армия была реорганизована. В частности, в Пенджабе была создана четвёртая армия. Были сформированы девятнадцать кавалерийских полков, известных как Бенгальская кавалерия, и обозначены номерами от 1 до 19. Поскольку главным оружием этих подразделений были копья, их стали называть уланами.

29-ый Деканский уланский полк. Две фигуры слева, 1880 г. Две – справа, 1913 г. Раскрашенная литография Ричарда Симкина, 1885 г.

Все потребности в обмундировании и снаряжении, а также командные функции брал на себя штаб полка; часть выделяемых полку средств шла на приобретение лошадей. Солдатам в этих частях платили больше, чем в других регулярных полках, но лишь оружие было единственной вещью, которую правительство выдавало солдату.

1-ый Бомбейский уланский полк в повседневной униформе. Раскрашенная литография Ричарда Симкина, 1885 г.

Бенгальские кавалерийские полки состояли из людей разных рас и вероисповеданий, но во избежание конфликтов внутри полков эскадроны состояли из представителей одного социального класса, расы или религии. У всех всадников была одинаковая униформа, но им также разрешалось носить тюрбаны, что указывало на их религиозную принадлежность. В 1897 году 2-й Бенгальский уланский полк имел в своём составе по одному эскадрону из сикхов, джатов, раджпутов и индуистских мусульман.

Бенгальский улан 1914 года. Обратите внимание на такую забавную вещь, как погоны из кольчуги! Иллюстрация из книги «Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914» Vuksic, V., Grbasic, Z. Р.231

Бенгальские уланы принимали участие во многих британских колониальных кампаниях, в том числе в Египте в 1882 году и в Судане в 1884-1885 годах, а также в Первой мировой войне против немцев на Западном фронте и турок на Ближнем Востоке.

Продолжение следует…

Информация