Уроки русско-японской войны

Поражение в той войне не только ввергло страну в пучину революции и обрушило экономику, оно было очень даже показательным с точки зрения военной. И не все уроки той войны Российская империя выучила.

Урок первый. Логистический

Самый большой, пожалуй, урок той войны. Во-первых, оказалось, что полноценно снабжать отдалённый ТВД невозможно, во-вторых, если мобилизуемые живут за тысячи километров – массовая мобилизация затруднена. А в-третьих – без промышленной базы на ТВД войну выиграть невозможно. Ну и – база на чужой территории предельно уязвима и легко блокируема. А блокированная база обречена. Всё это сейчас очевидно, но тогда, ещё 8 февраля 1904 года этого откровенно не понимали, разместив главную базу флота на территории Китая и связав её с Россией только однопутной ЮМЖД.

Вложив миллионы в передовой форпост, мы имели в качестве его опоры пустую территорию, что в смысле промышленности, что в смысле продовольственной базы, что в смысле человеческого ресурса. В итоге же ВСЁ пришлось вести из Европейской России, что и обрекло на поражение армию, а флот, лишённый базы... вы знаете. Будь на месте промышленность, живи запасные в данных краях, существуй в Приморье развитое сельское хозяйство и... У нас же не было даже нормального судоремонта и производства винтовок и патронов.

Надо сказать – урок пошёл впрок, и в 1939/1945 годах Дальний Восток и Сибирь уже могли многое, впрочем, Дальневосточное противостояние СССР и Японской империи и результат имело другой, несмотря на потерю половины Сахалина и отсутствие флота. Умные люди они изучают логистику, не стратегию.

Урок второй. Пропагандистский

За что воевали японцы, они понимали. Здесь и вполне средневековые понятия о чести, и оскорбление со стороны европейцев времён Японо-китайской, и обещания сытой жизни после победы, и нелюбовь к «белым колонизаторам»... Японцы вели эффективную пропаганду среди своего населения, и результат она дала: от газет и листовок и до «Судьба Империи зависит от этого сражения. Пусть каждый исполнит свой долг!» на мачтах «Микаса».

У нас же... «прогрессивная общественность» что тогда, что сейчас против любого военного конфликта России, даже если враг стоит под Москвой и Ленинградом, а уж на Дальнем Востоке:

И знаете, несмотря на отсутствие подробностей, зная настроения в той среде в начале века, верится. А армия? А патриоты? Вот Куропаткин пишет:

На флоте было не лучше:

В своем адмирале мы окончательно разочаровались. Это человек, совершенно случайно заслуживший такую хорошую репутацию. На самом деле он самодур, лишенный каких бы то ни было талантов. Он уже сделал и продолжает делать ряд грубых ошибок.»

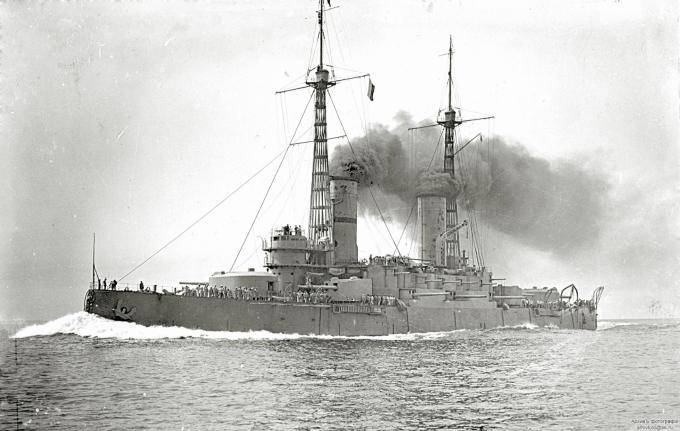

Лейтенант флагманского линейного корабля, идущего на ТВД скопом, считает всё руководство идиотами. Настроение не одиночное, среди офицеров скорее массовое и доходящее до матросов. Вы ещё удивляетесь итогам? Нет, пропаганда была:

Ура-патриотическая и казённая, рассчитанная на неграмотного крестьянина с глубинки. Но поставьте себя даже на его место – призвали вас, везут месяц, вокруг непонятные китайцы, о которых вы и не слышали, Россией и не пахнет, а в расположении прокламации и офицеры начальников матерят, дурачки, мол, они, идиоты и воры, и самого царя в этом деле не забывают. При этом армия всё-таки сражалась, что можно отнести лишь на стойкость национального характера.

Урок опять же не выучили, и в Первую мировую войну смогли повторить ещё в большем масштабе. А вот в Великую Отечественную русский солдат понимал, за что воюет, потому и выстоял, потому и дошёл до Берлина и Порт-Артура.

Урок третий. Морской

Вкратце – корабли это ещё не флот. Нужны базы, не одна, не две, а множество, нужна связность – не так, как между Порт-Артуром и Владивостоком, когда две части флота разделяет подконтрольный противнику пролив, а нормальная. Нужен судоремонт и судостроение, не мастерские, а заводы. Понятно, крейсера во Владивостоке в то время строить бы не вышло, но верфь для сооружения миноносцев, канлодок, небольших минзагов, чего бы и нет? В 1945 мы били Японию, не имея крупных кораблей толком, Корея отбивалась от коалиции по сути партизанскими действиями на море, а мы чем были хуже? Зачем сборку «Соколов» наладили в Порт-Артуре? Почему не Владивосток? Всё делалось на ходу и на коленке, в разгар боевых действий и в недостаточных масштабах.

А подкрепления? Достаточно глянуть на политическую карту мира, дабы понять – переход с Балтики на ТВД в военное время авантюра, с Черного моря невозможен по причинам политическим. Не зря Рожественский буквально помешался на топливе, промежуточных баз не было, доков по пути не было, дружественных портов не было. Дошли, и толку? Всё равно в никуда. Допустим, даже бы прорвались, и что? Владивосток ремонт эскадры обеспечить не мог, да и снабжение тоже толком не мог. Дойти и стать на якорь до конца войны? А после неё ремонтироваться в Японии? Другого то нет... Потому и перегруз, потому и «овладеть морем», потому и Цусима – либо мы побеждаем в одном сражении (в это не верил и сам Рожественский), либо смысла нет.

В итоге же флот, не обеспеченный ничем, погиб, не сыграв своей роли. И зря Куропаткин обижался:

Моряки здесь при чём? Чудес не бывает.

Урок четвёртый. Выводы

А не было выводов, ну, помимо поиска крайних за всё. Адмиралов разогнали, администраторов отставили, Куропаткина самого убрали, густо измазав грязью, конечно, командир он был не гениальный, но и не тот идиот, которым его выставили.

А так... к Первой мировой войне снова – снарядов/патронов недостаток, производство не закрывает потребности вооруженных сил, пропаганда слабая, флот... На Балтике построили флот береговой обороны Финского залива, на Черном море опоздали с дредноутами (не моряки опоздали, финансы и промышленность), а пропаганда, а что пропаганда? Если подпольные партии разложили армию, как сейчас любят утверждать, то значит – с политико-идеологической работой в армии было не очень. Если они же разложили общество – значит, сама идеология государства не работала.

Да и само распределение сил – о прикрытии Севера никто и не подумал, думали уже в ходе войны, флотилию СЛО лепили из того, что было, покупая у японцев старые изношенные корабли. Урок, что в новую эпоху воюют экономики, а не армии, до конца так и не осознали. Точнее, осознали, но уже другие люди, да и страна называлась по-другому.

Информация