Яхты Романовых

В доме Романовых был настоящий культ моря – сам Николай II был капитаном первого ранга, его дядя Алексей Александрович – генерал-адмирал, Алексей Михайлович – командир броненосца «Ростислав», моряком был и Кирилл Владимирович. А морякам нужны корабли, и корабли строили. Причем не какие-то там плавучие отели с бассейнами, а самые что ни на есть крейсера, правда, немного декоративные. И флот яхт был огромен и грозен, судьба же этим кораблям выпала разная.

Яхты Его Императорского Величества

Самая, пожалуй, знаменитая яхта последнего Романова – «Штандарт». Заложенная в октябре 1893 года в Дании она имела водоизмещение 5 500 тонн, могла разогнаться до 22 узлов и имела приличную автономность, являясь фактически крейсером. Только крейсером без брони и невооруженным, 8 орудий калибра 47 мм – это не для морских баталий, это для салютов. Не была забыта и роскошь:

По сути, яхта, помимо роли транспортной, выполняла роль плавучего летнего дворца, способного принять до 500 человек. Впрочем, и по морям да по волнам она ходила – и на море Черное и по морю Балтийскому. На войну свою яхту император не послал, хотя в эскадре Рожественского даже безбронный крейсер солидных размеров и с приличной скоростью был не лишним.

Но от судьбы не уйдешь, и в годы революции «Штандарт» становится штабом Центробалта, то есть революции на Балтфлоте, а в 1933 году начинается ее перестройка в минзаг «Марти». Корабль вышел, несмотря на возраст, сильным, получив четыре 130/55 орудий, семь зенитных пушек 34-К, три пушки 21-К и четыре – ДШК. Основным вооружением стало 320 мин.

«Марти» повоевал в Зимнюю войну, прошел Великую Отечественную, только с Ханко вывез более 2 000 человек, стал гвардейским кораблем. С 1948 года – плавказарма «Ока», списан уже при Хрущеве, а мог бы стать музеем.

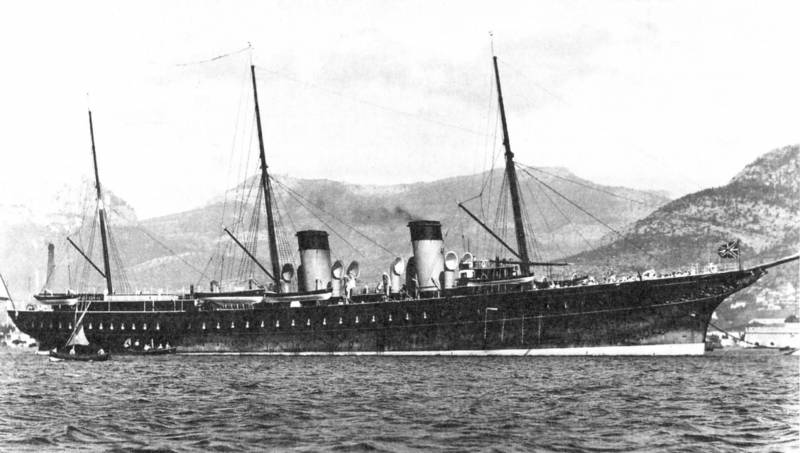

Если наличие одной яхты крейсерского класса можно объяснить – большому государству большой представительский корабль, то наличие второй – уже сложно. «Полярная звезда» гораздо менее известна, чем «Штандарт». Она и старше, яхту-крейсер Балтийский завод достроил в 1891 году. За основу взяли английский крейсер «Ирис», вышел корабль водоизмещением в 4 150 тонн, со скоростью 17 узлов и приличной автономностью. Пушек же было всего четыре, все те же двухдюймовки для салютов. Служила яхта для вояжей царского семейства, в начале XX века частенько ее использовала вдовствующая императрица.

В 1917 году корабль подобрал Центробалт, но уже в 1919 году она стала на консервацию, дабы в 1930 превратиться в плавбазу субмарин Балтийского флота. В 1954 году она стала плавказармой, а в 1968 ушла на слом.

Помимо этих двух яхт-крейсеров, были и яхты поменьше, например «Царица», но они были именно что просто яхтами, а не плавучими крейсерами-дворцами:

При нехватке моряков они были укомплектованы военными моряками, при нехватке крейсеров яхты были крейсерами. Минимум «Штандарт» мог повоевать, но послать в бой свою игрушку император не решился.

Яхта Великого князя

Алексей Александрович Романов искренне считал себя талантливым человеком и выдающимся моряком. И как человек такого рода, он решил переплюнуть царственного племянника хотя бы качеством яхты. В 1897 году во Франции заложен самый настоящий бронепалубный крейсер по наименованию «Светлана». Корабль водоизмещением около 4 000 тонн, скоростью 20 узлов, шестью шестидюймовками и двумя торпедными аппаратами, он нес бронепалубу толщиной 25–50 мм. При всем этом это была все-таки яхта:

В итоге получился недокрейсер и отличная яхта на зависть европейцам:

Соответственно, яхта и использовалась в таком качестве, катая членов правящей династии по миру. Не только лишь Великий князь, но и Анастасия Михайловна, и Владимир Александрович становились пассажирами этого круизного крейсера. Ходила «Светлана» в Европу, ходила и в Заполярье и даже присоединяла остров Медвежий. А еще конвоировала царские яхты, на которых, в отличие от «Светланы», оружия толком не было.

Вся эта история закончилась грустно – в 1904 году Алексей Александрович все-таки включил свою яхту в состав эскадры Рожественского, но при этом серьезной модернизации не провели, не убрав апартаменты и каюты прислуги. Добавили трехдюймовок вместо вовсе несерьезных 47-мм, поставили оптические прицелы и дальномер, и вперед. При серьезных доработках, не очень-то и затратных по времени, мог получится полноценный крейсер, а так...

Хотя экипаж «Светланы» доказал кровью, что они не обслуга, а военные моряки. В дневном бою крейсер сражался героически:

И за ночь дошел до острова Дажелет, но увы, капитан первого ранга Шеин пошел кратчайшим путем, а ночи на прорыв не хватило, и «Светлана» была перехвачена японским отрядом и приняла последний бой, имея, помимо слабой защиты, всего 120 снарядов ГК.

Всего крейсер потерял 167 человек, совершив подвиг минимум не меньше «Рюрика» и «Суворова», и гораздо выше, чем у «Варяга». Будь «Светлана» просто крейсером или Шеин окажись немного хитрее – прорвались бы. Честь флага «Светлана» не посрамила.

Пароходик, который смог

Сначала «Алмаз» хотели строить как безбронный крейсер по проекту Макарова, потом как посыльное судно, потом как крейсер-яхту для Наместника на Дальнем Востоке, в итоге же в 1903 году... родилось нечто. Водоизмещение – 3 300 тонн, почти как у «Новика», очертания – клипера, брони – нет, ход – всего 19 узлов. Вооружения... поместиться могло много, на пике карьеры камушек нес семь 120-мм орудий да еще четыре гидросамолета, но в 1903 – четыре салютных орудия, в приоритете было другое:

Сначала «Алмаз» вошел в отряд Вирениуса, но был возвращен в Кронштадт, где его перевооружили на аж 4 трехдюймовки и послали с эскадрой Рожественского, который включил корабль в яхтенный, извиняюсь, разведывательный отряд, ибо куда его еще? Корабль размером с крейсер, скоростью в броненосец и вооружением чуть больше миноносца. Так «Алмаз» и его командир капитан второго ранга Чагин худо-бедно дошел до Цусимы, где даже пытался стрелять по противнику:

Сам получил несколько попаданий, к счастью, не фатальных, а ночью командир повел его к побережью Японии, вдоль которого и прорвался во Владивосток с относительно небольшими потерями:

Во Владивостоке безо всяких проблем на «Алмаз» поставили три 120-мм орудия. Сам император поздравил экипаж:

Но, по уму, надо было плакать, единственный прорвавшийся крейсер был дорогой игрушкой, непригодной в оном состоянии для войны. После нее же «Алмаз» побыл яхтой Великого князя, этот раз Александра Михайловича на Балтике, что закончилось, правда, нехорошо:

После чего яхту окончательно разжалуют в посыльное судно, а в 1911 году переводят на Черное море, где обращают в один из первых гидроавианосцев с четырьмя гидропланами на борту. Воевал крейсер снова отважно, но в конце карьеры был оболган:

По одной версии, офицеров жгли в топках (кто в курсе, знают, что это даже не ложь, просто бред), по другой – топили, опутав стальными цепями (хотел бы я на это глянуть, а главное – зачем). Впрочем, даже белые не нашли никаких следов казней, потом крейсер повоевал за белых, и в итоге:

Четыре яхты-крейсера, из них три были по большому счету не нужны, зато влетели в копеечку (цена «Алмаза» – 2,5 миллиона, а вот «Новика» – 3,44 миллиона с вооружением и боезапасом). Вместо них в строй могли войти три полноценных крейсера, из них два – первого ранга. Зачем? Может, как в Европе?

Так Вильгельм II катался на чем-то вроде «Светланы», но без роскошной отделки, в Британии – тоже одна чистая яхта:

В СССР яхта была одна:

И та недолго, и та германская «Хела», доставшаяся в качестве трофея. Одним словом, так широко не гулял никто. Зачем – вопрос риторический.

Информация