Экстренное оснащение бронированной техники, участвующей в спецоперации, средствами дополнительной защиты

Президент Российской Федерации Путин В.В., 24.02.2022 г.

12 апреля «Военным обозрением» была опубликована статья – О защите автомобильной и легкой бронетехники в «спецоперации Z.

Отправной точкой для её написания стали не только фото кустарного «бронирования» в действующей армии (на фоне практически полного отсутствия доп. защиты техники), но и то, что проблема была услышана «наверху» при её «неофициальном обсуждении».

Рапорт

Из рапорта на имя Министра Обороны РФ (копия – председателю комитета Госдумы по обороне и директору «НИИ Стали» (как головной организации по защите)), поданного через электронную приёмную Минобороны 15 апреля 2022 г.:

Сегодня мы имеем в зоне боевых действий исключительно кустарное «доп. бронирование», примеры которого приведены ниже и в приложении № 2.

При этом нашим ОПК были разработаны различные варианты допзащит (демонстрировавшихся в т.ч. на различных выставках вооружения), однако в войсках, ведущих спецоперацию, их нет:

I. Технические вопросы:

1. Повышение противопульной и противоосколочной защищённости техники (для автомобильной и легкой бронетехники – особенно для дорогих и ценных боевых машин ВДВ):

• защита кабин (радиаторов и других узлов) автомобильной техники;

• усиление защиты бронемашин, в т.ч. с установкой защиты для пулеметчика …;

• усиление противопульной противоосколочной защиты легкой бронетехники, экранировкой дополнительными бронелистами …

2. Противокумулятивная защита легкой бронированной техники (БТР, БМП, БМД, САУ, МТЛБ …): максимальное оснащение легкой бронетехники в зоне боевых действий комплектами «НИИ Стали» (противокумулятивные решетки и дополнительные бронеэкраны), – недостаточная их эффективность против новых противотанковых средств с лихвой компенсируется резким снижением заброневого действий и потерь личного состава.

3. Повышение защищенности танков против новых средств поражения.

Недостаточная защищенность подавляющего большинства наших танков от современных средств поражения исключительно остро ставит вопрос усиления их защиты, это не только жизни личного состава, но и возможность реального выполнения боевых задач против противника имеющие массовые и эффективные противотанковые средства.

Здесь значительный интерес представляют не только решетки «НИИ Стали» (например, борта и задняя часть башен, не прикрытых динамической защитой, район двигателя и т.д.), но и крайне интересный и актуальный задел … [вырезано]

4. Уменьшение тепловой заметности техники.

Массовое распространение тепловизоров (в т.ч. в головках самонаведения ПТУР) крайне остро ставит вопрос снижения тепловой заметности и инфракрасной (ИК) маскировки техники.

Организацией ОПК были разработаны ряд средств для этого (покрытия «Терновник», «Накидка», станция подвижная пенная универсальная (СППУ) предназначена для проведения маскировки объектов ВВТ пенными покрытиями на основе рецептуры ПОР-02ПУ и т.д.), однако в действующей армии их нет.

С учетом крайне острой задачи снижения ИК-заметности техники, значительной (в ряде случаев) стоимости специальных покрытий и сроков их изготовления целесообразно рассмотреть вопрос массового применения простых ИК-масок, например, из негорючих пенопластов (или иных негорючих пенных материалов). Размещение их на расстоянии от корпуса техники (например, на(за) решетках(ми) «НИИ Стали») позволяет обеспечить значительный прирост эффективности, возможности ИК-прикрытия элементов ходовой части (что не обеспечено специальными покрытиями).

Здесь же необходимо отметить необходимость экстренной … [вырезано]

Технически – это «по самому простому варианту» – дать в «Ткратчайшее» войскам хотя бы удовлетворительную допзащиту.

Да, всё можно сделать много эффективнее! Да, есть те или иные «перспективные варианты». Но они были хороши «вчера» – с тем чтобы сегодня это было уже массово в войсках. Увы, время упущено, и здесь определяющим уже является «Ткратчайшее» – простые, но быстрые решения.

Существующие организационные и юридические нормы исключают возможность экстренного (до начала решающих боев на Донбассе) решения этих вопросов, и здесь требуется решение уровня Министра Обороны (или Верховного):

• экстренное проведение технического совещания с участием всех заинтересованных структур и организаций, с разработкой прямо на нем основных положений к требованиям к данным средствам (с учетом необходимости экстренного оснащения ими действующей армии);

• разработка «временных технических условий» и технической документации на изготовление и поставку конкретных средств допзащиты в соответствии со «старым армейским принципом» – «времени дано трое суток: вечер, ночь и утро»;

• перевод подразделений предприятий ОПК, работающих по данной тематике, на режим «особого положения» с обеспечением максимального форсирования работ (при необходимости – 24/7);

• немедленное выделение необходимых финансовых средств для закупки и установки дополнительных средств защиты, современных средств аэрозольных помех (при необходимости – из … [вырезано]).

С учетом проблемы сохранности при ведении боевых действий (и материальной ответственности военнослужащих) рассматривать их на период боевых действий как расходное имущество.

Проблема в том, что с формально-юридической стороны по «штатным каналам» это нерешаемо. По организационным причинам.

Кое-что по этой проблематике было в статьях «Военного обозрения» – Наши «Войны Пентагона». Реалии отечественных военных НИОКР и Наши «Войны Пентагона»-2. Хаос опытно-конструкторских работ.

Здесь же стоит процитировать отрывок из статьи Беспилотные «рои» готовятся к бою, касается это в первую очередь высокотехнологической тематики, однако справедливо и к вопросам защиты:

1. Длительная и заскорузлая система принятия решений о новых разработках…

2. Растянутая и малоэффективная система разработки и согласования тактико-технических заданий (ТТЗ) на новые работы. При этом наличие на них «самой высокой утверждающей подписи» ни в коей мере не гарантирует качества такого ТТЗ. Скорее наоборот. Сегодня качественное ТТЗ стало редкостью…

3. Контрактная система, исключающая проведение реальных сравнительных испытаний.

4. Часто откровенное «освоение» полученных госсредств вместо ставки на результат.

5. Часто заведомо избыточные и необоснованные требования, приводимые к продукции военного назначения (ПВН). Причем (и тоже к ПВН) для так называемых «правильных организаций» и «уважаемых людей» может «прощаться все и вся».

6. Часто неадекватные требования по сертификации. Начиная от получения лицензий на разработку и заканчивая фактически невыполнимой (в полном объеме) нормативной базы по их проведению.

7. Затратный метод формирования цены, практически исключающий получение Минобороны продукции по низкой стоимости.

… Возникла еще одна причина, о которой, увы, публично в СМИ прямо сказать нельзя. От неё буквально «взвыли» практически все отечественные разработчики. Но открыто – только в «курилках». Упаси боже, сказать об этом вслух…

Упомянутое в рапорте «расходное имущество» – это тоже не «мелочь» ввиду высокой вероятности повреждения (или даже утраты) элементов допзащиты (а это материальная ответственность личного состава), из-за чего некоторые, даже самые эффективные образцы так и не дошли до войск. Речь, разумеется, не идёт о том, что в войсках дадут добро «ломать и терять», лучшим моральным стимулом здесь является сама опасность в зоне боевых действий и эффективность таких средств для защиты.

По реакции Минобороны на рапорт можно сказать только то, что неделю спустя (т.е. 22 апреля) рапорт был даже не учтён!

И это при том, что учтён он должен быть по нормативу в течение 3-х суток. О том, что в армии, ведущей боевые действия, обращения по их тематике должны вообще приниматься и передаваться для принятия решения в режиме 24/7, речь даже не идёт. То, что в том же ФСБ есть контакты экстренной связи, очевидно и понятно, но почему их нет у воюющей армии (Министерства Обороны)?

По комитету Госдумы по обороне 20 апреля выяснилось, что отправлять «на почту комитета» нецелесообразно, и для быстроты рассмотрения это необходимо делать через электронный кабинет на сайте Госдумы (сделано сразу 20 апреля).

Кроме указанных лиц копии рапорта были отправлены и по различным «неофициальным каналам», в т.ч. некоторым депутатам Государственной думы (например А. Е. Хинштейну).

А что в войсках?

Можно ещё добавить фото:

В комментариях к статье некоторыми лицами заявлялось о якобы «нецелесообразности допзащиты, т.к. всё равно не защитить лобовое стекло». На фото наблюдаем просто его отсутствие (видимо, из-за пулевых или осколочных повреждений), зато наличие кустарной защиты двигателя и радиатора.

Бойцы молодцы (по-хорошему их надо бы и поощрить за инициативу), да – от пули в подавляющем большинстве случаев не защитит, но вот остановить осколок – шансы хорошие (и сохранить подвижность машины).

А «штатные средства»? И для автомашин, и для бронетехники?

Видимо, они «остались на выставках»…

Некоторое количество последних вариантов Т-72Б3 (в т.ч. с «решетками») в войсках есть, однако значительная часть бронетехники в зоне боевых действий, мягко говоря, не новая, и для неё вопросы дополнительной защиты исключительно актуальны.

«Сирийский опыт»

Здесь же стоит вспомнить и «сирийский опыт» допзащиты бронетехники.

Да, часто это делалось неправильно, кустарно. Но даже такая несовершенная защита всё же обеспечивала резкое снижение заброневого действия, значительно снижала потери личного состава сирийской армии.

Некоторые подвижки всё-таки есть…

Из действующей армии появились фото ракетных комплексов, укрытых покрытиями «Терновник» (вероятно, из состава штатных средств).

А что у «Ваньки взводного (ротного)»? Единственное, что можно было отметить, – появление усовершенствованной «противоджавелиновой» защиты башен танков.

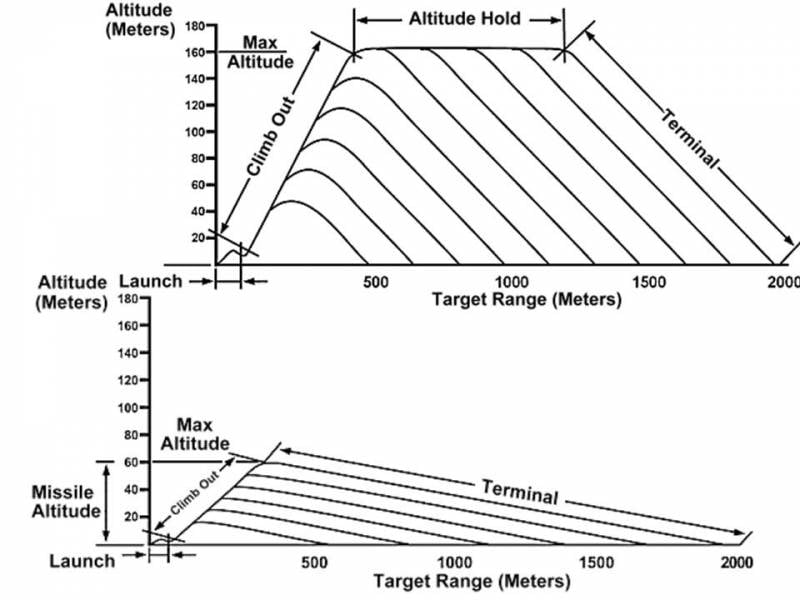

Да, определённый эффект от них есть:

Но с учётом траекторий полета «Джавелина» («высокой» и «низкой»), очевидно, нужны «другие решения». И они есть.

P.S. В данной тупиковой ситуации просматривается только одно конструктивное и перспективное решение – общественная реакция.

Поэтому по этой (и другим актуальным для нашей победы темам) нужно говорить, писать, – бить в набат!

Автор статьи - Максим Климов

Информация