А был ли тот самый Рюрик?

Профессиональное историческое исследование всегда многогранно, при его написании используется весь доступный научный арсенал. Сетования любителей о том, что историки не дружат с логикой, конечно, в их специфическом представлении, как раз и лишены всякой научной логики.

Впрочем, все такие «сторонники логики» никогда ничего конкретного сказать не могут, рассуждая вокруг да около.

При использовании летописного подлинника историк не просто пересказывает написанное в летописи. При анализе такого рода текстов он всегда должен помнить работы специалистов, изучающих летописи, откуда и что в летопись попало, что повлияло на текст или автора и т. п., текстологический и филологический разбор редакции текста.

Я уже писал о такой научной данности, всегда принимаемой во внимание историками, но мало известной неспециалистам: первоначальная русская летопись была не датирована. Хотя все знают со школьной скамьи о том, когда в поход ходил князь Рюрик, Олег, Игорь или Святослав.

Как появился Рюрик?

Историки давно обратили внимание, что в ряде идентичных своему времени документов не упоминается князь Рюрик. В «Слове о законе и благодати» митрополит Киевский Иларион, живший в XI веке, писал:

Его современник монах Иаков, живший в конце XI века, в «Памяти и похвале князю русскому Владимиру» писал:

В Летописи под 6360 (852 г.) первым русским князем указан Олег:

Итак, до конца XI века, судя по письменным источникам, дошедшим до нас, родоначальником Руси считался то Олег, то Игорь, возможно, и Рюрик.

Интересно, что в домонгольский период на Руси среди князей было 8–11 Олегов, 5–6 – Игорей и всего двое Рюриков. Хотя родовые имена героических предков – важнейший момент в цементирование рода, отражающий связь поколений.

О первом князе-потомке, получившим имя Рюрика, летопись сообщает под 1086 г., этот князь сидел в Перемышле. Есть предположение, что это было языческое имя князя Василька Ростиславовича. В 1097 году Василька жестоко ослепили, о чем высокохудожественно написал поп Василий, и его текст, как вставка, попал в ПВЛ.

Второй князь Рюрик тоже был Ростиславович и имел христианское имя Василий, но жил он через 100 лет. Оба эти Рюрика, и живший в XI веке, и в XII веке, ведут свою родословную от детей князя Ярослава Мудрого и дочери «шведского короля» Ингигерды: от Владимира Ярославовича (1020–1052 гг.) и Всеволода Ярославича (1030–1093 гг.).

Кто старший в роду Ярослава?

До Ингигерды у Ярослава была другая жена, о ней писал Титмар Марзебургский. Гордый польский король Болеслав, который захватил семейство Ярослава в Киеве в 1018 году:

Эти события происходили в 1018 году, одновременно, если верить хронологии саг «Круга земного», со сватовством послов Ярослава к дочери шведскому конунгу Олафа. Они, получив согласие, весной 1019 года прибыли, чтобы забрать невесту:

К сыновьям мы еще вернемся. А вот Адам Бременский сообщает известия об этом браке, конечно, путаясь в участниках событий, хотя жил в это время:

Возвращаясь к сыновьям, перечисленным в «Хеймскрингле», отметим, что наиболее загадочным является Хольти. Ранняя «Сага об Олафе Трюггви» монаха Одда проливает свет на эту историю о потомстве Владимира Святого:

Таким образом снимается путаница с Хольти, который, несомненно, был Всеволод Ярославич, так как он указан, как отец Владимира Мономаха. Его сын, некий Харальд, на самом деле Мстислав Владимирович, а об его дочери, Ингибьёрг, пишет сага «Гнилая кожа», хотя в сведеньях о ней много путаницы [Т. Н. Джаксон].

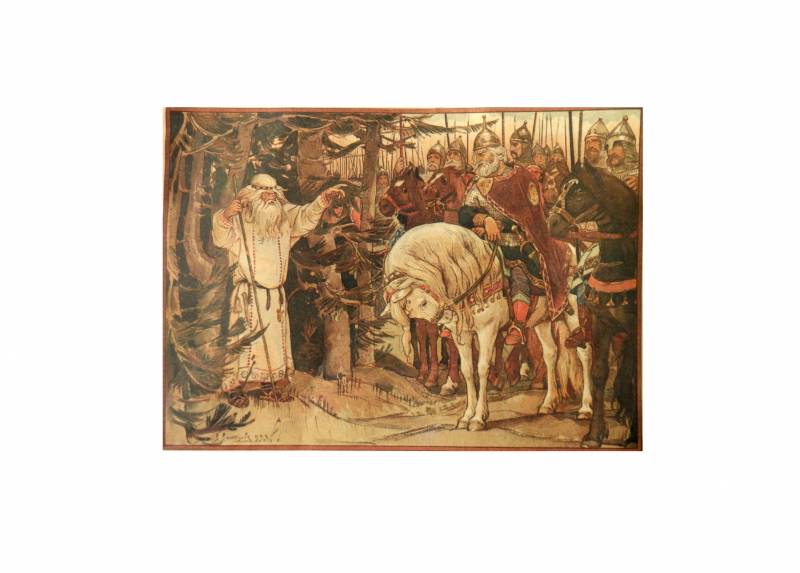

Князь Всеволод Ярославович. Так его видел художник XIX в.

Мы сделали столь длительный экскурс в родословную потомков Ярослава и Ингигерд неспроста. Возникает закономерный вопрос, куда подевалась первая жена? И каких детей, кроме «Ильи», о котором писал Н. М. Карамзин, мы еще знаем?

Устюжская летопись в более ранней редакции сообщает порядок сыновей Ярослава Мудрого по старшинству, где ситуация с порядком отличается от общепринятого:

Князь Изяслав Ярославович. Рисунок XIX в.

Про Владимира и Всеволода мы уже писали, а вот Святослав, которой не упомянут в скандинавских источниках, проливает свет на порядок сыновей, в Лаврентьевской летописи читаем, что под 1027 год:

Да, есть и упоминание о Изяславе, как о втором брате, но это, как считают исследователи, поздняя вставка.

На самом деле именно Изяслав был первым среди детей Ярослава, как указывает Устюжская летопись, и он не был сыном Ингигерд, он был сыном той неизвестной первой жены Ярослава, которая, возможно, не вернулась из Польши.

Младшие дети Ингигерды, Игорь (1060 г.) и Вячеслав (1057 г.) умерли рано, старший, Владимир умер еще при жизни своего отца (1052 г.), Ярослава Владимировича.

Оставшимся и, безусловно, младшим Ярославичам пришлось бороться за право возглавить род русский и владеть «золотым Киевским столом». И здесь борьба младших со старшим сыном, но сыном другой матери имела важнейшее значение.

Как пишется первая русская летопись?

Такая же ситуация была и на идеологическом фронте, чтобы закрепить первенство и право именно детей шведской княгини на главенство в роде русском, в третью редакцию ПВЛ была внесена легенда о Рюрике.

Что, как мы знаем, было не в новинку, так, монах Никон, посетивший Тмутаракань, внес легенду о хазарской дани мечами в ПВЛ, не без удовольствия указав [М. Д. Приселков]:

А Сильвестр вставил в летопись легенду о хождении апостола Андрея по водному пути из греков в варяге, это было связанно с тем, что из Византии пришло подтверждение на постройку на Руси церквей, посвящённых этому святому.

«Редакторы» ПВЛ поп Василий и игумен Сильвестр были тесно связаны с этой княжеской ветвью, последний был игумен Выдубицкого монастыря, родового монастыря Всеволодовичей. Он же использовал ладожские легенды о Рюрике в 3 редакции. Хотя М. Д. Приселков считает, что редакцию 1118 года Мономах поручил не кому бы то либо, а своему сыну Мстиславу, который сам побывал в Ладоге, слышал там и их легенды, включая прибытие Рюрика именно в Ладогу.

Легенды о князе Рюрике

Первая легенда гласила о том, что Рюрик основал Ладогу. Вторая связывала Рюрика с легендарным дедом Ингигерды, Эриком Победоносным (Erik Segersäll, 980–995 гг.).

Это был языческий король или конунг Швеции и отец Олава Шведского, отца Ингигерды, он был грозный воитель:

А вот в саге «Круг земной» сообщается о походах Эрика и на Восток:

Добавим, что здесь путаницу еще вносит и тот факт, что в конце X века Эйрик, сын ярла Хакона, совершая поход на восток, сжег Ладогу. Хотя, возможно, кто совершил нападение на Ладогу, об этом в конце XI века могло быть и неизвестно.

А Ладогу или Альдейгьюборг получила в «вено» от Ярослава Ингигерд в 1019 году.

Возможно, именно так появилась на свет и была включена в ПВЛ легенда о призвании Рюрика и варягов.

Как считают исследователи, прозвище Эрика «Победоносный» близко к имени Синеус – Segersäll. Такая легенда смогла обосновать права шведских потомков, младших по отношению к старшему сыну Ярослава, на права первенства в роде русском.

Редакция создавалась в Киеве, а легенда была внесена в летопись 1118 года при правлении именно Владимира Всеволодовича Мономаха, внука Ингигерды. А ПВЛ легла в основу всех русских летописных сводов, кроме Новгородской первой летописи. Князь Владимир Мономах был ярым противником Святополка, сына Изяслава, поэтому Сильвестр отредактировал ПВЛ Нестора, особенно период правления родом русским Святополка, сына старшего сына Ярослава, с 1093 по 1113 гг.

Историк и летопись

Этот анализ был осуществлен выдающимся русским филологом и историком А. А. Шахматовым (1864–1920 гг.). Его работы по русскому летописанию являются фундаментальными для всех историков Древней Руси, так как он проделал колоссальную работу по сличению всех русских летописей (200 оригинальных текстов), выявлению вставок не на основе умозрительных заключений, а на сличении тестов и филологическом анализе, установил последовательность редакций, выделил первоначальные тексты или протографы:

Портрет академика А. А. Шахматова (1864–1920 гг.)

Именно благодаря ему мы знаем и используем сегодня начальную летопись, ПВЛ. Без знания его работ совершенно невозможно говорить и рассуждать с профессиональной точки зрения о древнерусской истории.

Вторым важным фактором, связанным с призванием Рюрика, о котором писал А. А. Шахматов, было использование устных преданий и их обработка книжниками. Речь идет и о «трех братьях», подобранных для трех племен на северо-западе Восточной Европы, и об именах, подобранных для них. В этом регионе в период написания первоначальной летописи хранились предания о князьях Олеге, где был курган-могила его, и Рюрике, о чем мы писали выше. А новгородцы, которые постоянно призывали князей, так как без князя не могло быть управления землей, и сложили легенду о призвании Рюрика, на основе своих представлений о политическом устройстве. Кстати, призванный Рюрик так же «узурпировал» власть, как и иные призванные князья периода написания первых летописей.

И если Древний летописный свод не имел никаких датировок, то следующий редактор, составитель Начального свода, решил поставить летопись в хронологические рамки, особенно в событиях до 945 года. Сильвестр использовал для этого византийские хроники, киевские предания и свои знания о географии.

Отталкиваясь от них, и появилась дата призвания, а именно 862 год, т. е. её изначально не было, и она была искусственно высчитана на основе точно известных дат, а именно: дат смерти Игоря, Договора Олега с Византией в 912 году и годом начала правления Михаила III, которым он ошибочно считал 852 год, а из Хроники Амартола знал, что при нем пришла Русь на Константинополь.

Таким образом, все датировки, начиная с призвания варягов, являются искусственными.

Вот как выглядел, по мнению А. А. Шахматова, Древний летописный свод 1039 года в редакции 1073 года:

Вставка в летописный текст легенды о призвании, обусловленной историческими потребностями политической борьбы XII веке, создала выдуманный факт. На её основе было создано огромное количество концептов, гипотез и теорий, неверно конструирующих исторический порядок. Как пишет современный исследователь летописей В. К. Зиборов:

Вместо заключения

Наука не стоит на месте, о чем я постоянно пишу в статьях на ВО, её развитие связано со многими аспектами, эволюцией методов исследования, новых исторических дисциплин, прогрессом других наук, методы которых могут быть применены в современных условиях. Да и в конце концов с изменением самого общества, философской мысли и интеллекта.

Работы А. А. Шахматова по русскому летописанию остаются фундаментом исторической науки. Но многие его построения, включая и гипотезу о вставке легенды о Рюрике, из-за указанных выше факторов не нашли поддержки в последующей историографии.

Изучение ментальности человека и структуры общества (стадии), в котором он жил, есть важнейший фактор при изучении исторического периода, а модернизация, в том числе и попытки представить политическое поведение русских князей XII века, да и последующих веков, как поведение современных политиков, не имеет никакого основания. Это были люди иной эпохи и иной стадии развития.

Поэтому и при работе над анализом текстов такой подход необходимо всегда учитывать и избегать модернизаций исторического процесса.

Так был ли Рюрик?

Информация