Проходя по Подсосенскому. Из жизни московских переулков

Старый пёс мой давно издох,

На московских изогнутых улицах

Помереть, знать, судил мне Бог.

Сергей Есенин

Знакомые незнакомцы

Сам я родился в Москве, только с номером 400, в казахской степи, где отец служил на Семипалатинском ядерном полигоне. Теперь это город Курчатов, где я, можно считать, никогда и не был. Вот уже седьмой десяток лет, как я москвич, по матери – и вовсе коренной, причём все свои дошкольные годы прожил в переулке – конкретно на Самарском.

Это в районе Мещанских улиц и Божьих Домов, там всего пару шагов до уголка Дурова (на фото), недалеко до Соборной мечети и Никулинского цирка. Но вместо самого переулка теперь – вечная стройка под забором парка ЦДСА, ныне Екатерининского, и Олимпийский проспект с циклопической реконструкцией Олимпийского спорткомплекса.

Про Самарский я обязательно напишу, но, скорее всего, в завершение этого небольшого сериала. А пока – про переулки, о которых многие из читателей «ВО», думаю, если только слышали. На слуху же только Арбатские, почти разом ушедшие в небытие, Замоскворецкие – непотопляемые в прямом смысле слова, или переформатированные до неузнаваемости Сретенские.

О них немало написано в сетях, есть статьи и в «Википедии». По многим из них, не по всем, конечно, в столице водят специальные экскурсии, но там всё – история да бывшие хозяева. У меня же больше будет про быт, где можно перекусить или что-то прикупить. А ещё о том, на что стоит просто глаз положить. И снаружи, и внутри.

Направление – юг. Но мы пойдём на север

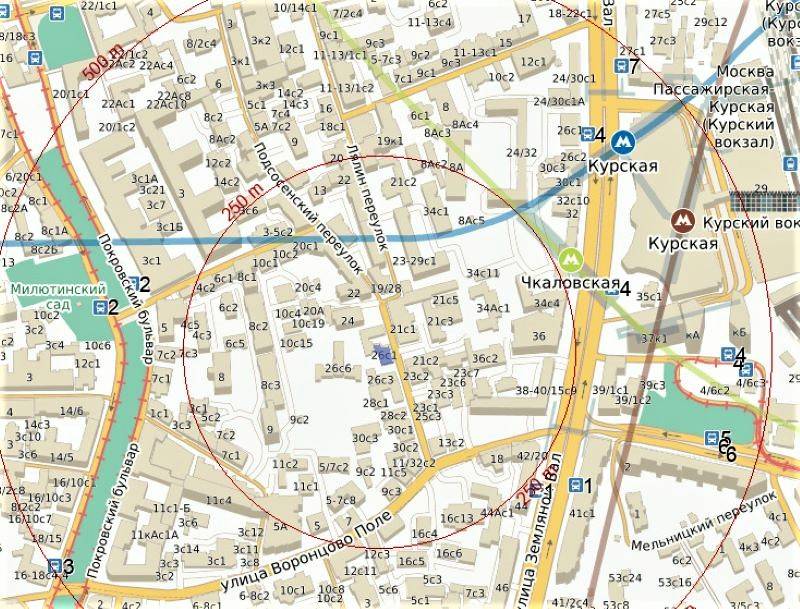

Хотел начать этот сериал с Лялина переулка – милого сердцу пиволюба, да ещё с таким уютным именем, но передумал в пользу его более скромного соседа – Подсосенского. Именно так переименовали в 1922 году Введенский переулок. Он протянулся почти от Курского вокзала чуть ли не до Покровских ворот.

Почти и чуть ли – именно поэтому он и не так известен, как другие столичные проулки – переулки. Он не выходит ни на большие улицы, ни на Садовое, ни на Бульварное кольцо. Впрочем, правильно идти по Подсосенскому на юг – от Барашей, там и нумерация домов начинается, однако именно там – самый известный из объектов, которым и завершу свой первый переулочный очерк.

А наш маршрут начнётся от улицы, которая в советское время носила имя Владимира Обуха, главврача всея Москвы, как его звали в народе. За ним – большевиком и доктором всё-таки оставили один тихий проулок, улице же вернули историческое название Воронцово поле. В неё прямо напротив Института физхимии, больше известного как Карповский, и вливается Подсосенский.

По левую сторону не так давно отреставрировали усадьбу Воронцовых-Вельяминовых, которую взяло под себя Российское историческое общество, куда несложно попасть на бесплатную экскурсию. Напротив – бывшая усадьба Прохоровых-Хлудовых, первый этаж которой вот уже почти два десятка лет благополучно занимает бельгийская пивная, прямо скажем, очень дорогая.

Её облюбовали юристы, местное чиновничество и преподаватели Высшей школы экономики, которая заняла по соседству целый квартал, а то и два, осовремененные до неузнаваемости. Но вообще-то, вполне функциональные и опрятные.

Чуть дальше – один из многих московских особняков многочисленного семейства купцов Морозовых. В нём сначала обосновался Викула Елисеевич, заказавший себе почти античную классику, а на рубеже XIX и XX веков его сын – Елисей. Для него усадьбу переделывали лучший архитектор московского модерна Фёдор Шехтель и великий Михаил Врубель.

Получилось просто здорово, хотя и не хватает дому огромных шехтелевских окон и дверей, но интерьеры не хуже других морозовских полудворцов. В особняке ныне функционирует Дом национальностей и попасть туда тоже можно, хотя чуть более сложно, чем в РИО.

Не всё позади

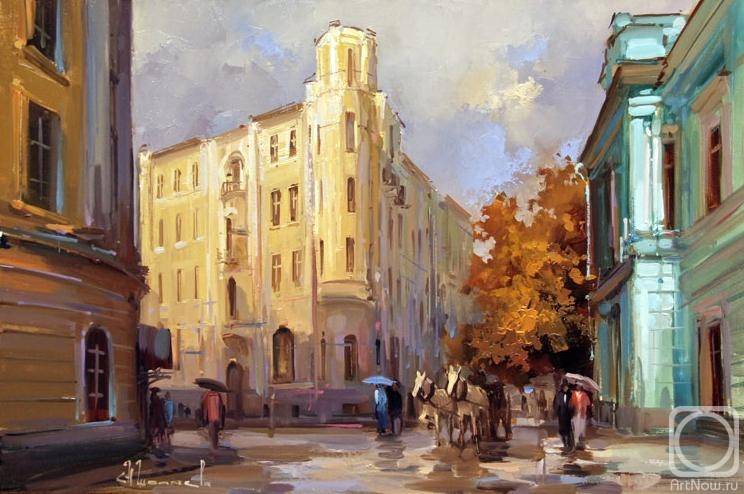

Оставим позади развилку с тем самым Лялиным переулком, а также неприметный дом, где жил авиаконструктор Петляков, и спрятавшееся во дворах современное банковское здание (на фото ниже). И почти напротив увидим, что в солидном здании бывшего реального училища Воскресенского, частного, а значит – платного, теперь учит кого-то, чему-то и как-то некий университет «Туро», тоже частный и также, разумеется, платный.

Через другой переулок от него, с именем – Казарменный, выставило свой эффектный угол одно из самых распиаренных зданий в переулке – дом Тарховой. Его кто-то называет домом с кошками, другие – с червяками или водорослями.

За несколько ремонтов и реконструкций внешний вид доходного дома, который архитектор Макаев строил для себя, но расходы вынудили его продать, изрядно выхолостили. Но всё же, к счастью, не так бесцеремонно, как у большинства станционных сооружений на бывшей Московской Окружной железной дороге, нынешней МЦК.

Нигде по Подсосенскому до этого перекрёстка не было ни магазинов, ни кафе, если только где-то во дворах, только конторы, клиники, даже Школа кино и телевидения, зато есть место для жителей.

Во дворах за последнее время на месте сараев и подсобок выросли дома и даже кварталы, которые принято именовать элитными. Что ж, из элиты здесь после революции жил если только личный врач Сталина – доктор Виноградов. Есть тут и детские площадки, и авангардный въезд в гаражи (на фото), и уютные, хотя и крохотные, скверы.

К сожалению, зелени и в этом переулке остаётся всё меньше, и это какой-то бич современной столицы, где если и высаживают деревья, то какие-то чудные, да и не там, где они в былые времена вырастали чуть ли не сами по себе. Вот ведь и сам Подсосенский получил своё имя благодаря соснам, которых там теперь днём с огнём не сыщешь.

Ближе к своему истоку у Барашевского переулка, где раньше были пару палаток – по приёму посуды и пивная, Подсосенский становится чуть шире. И здесь он заметно сильнее подвергся переделкам. Они затронули в основном доходные дома, современные кооперативы, но многое удалось уберечь от полной перестройки.

Дорога к храму

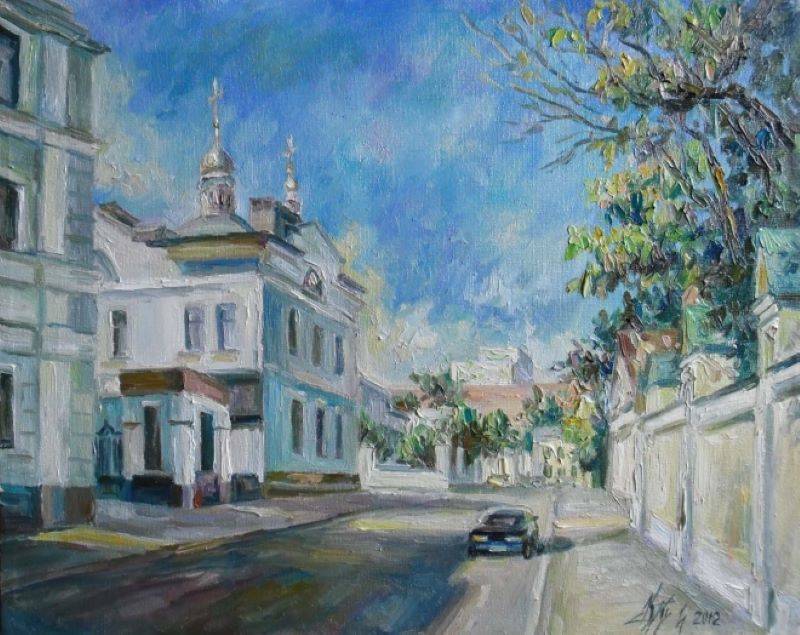

Завершает наше небольшое путешествие храм Введения Божьей матери в Барашах, давший старое имя «Введенский» самому переулку. Храм, построенный в XVII и перестроенный в XVIII веке в стиле, напоминающем нарышкинское барокко, многие годы храмом не был, переходя из рук в руки от одного советского ведомства к другому.

Всерьёз его никто не порушил, и на том спасибо. Теперь там неспешно ведутся реставрационные работы, и главные помещения уже несколько лет функционируют по назначению. На задниках Введенского храма когда-то активно торговали хлебом и выпечкой, хоть и не монастырской, но дешёвой и всегда свежей.

Но практически вся торговля за 90-е и нулевые годы с Подсосенского постепенно перепозла на Покровку, по которой всего-то в 200-х метрах десятилетиями ходили 25-й и 45-й маршруты троллейбуса. Любимые всеми столичными студентами за мягкость контролёров и за то, что везли чуть ли не до Кремля и даже дальше – в Замоскворечье.

А совсем недавно Барашевский был одарен заведениями, которые явно относятся к представительству Республики Дагестан в Москве, где не первый год идёт бесконечная реконструкция. После посиделок там лучшего маршрута к Курскому вокзалу, откуда уходят поезда в солнечный Дагестан, чем по Подсосенскому, просто не придумать.

Информация