Герой-подводник Григорий Иванович Щедрин

Григорий Щедрин появился на свет в городе Туапсе, что в Краснодарском крае России, в семье обычного рабочего. Родившись у моря, мальчик всем сердцем полюбил его. В семь лет он пошел учиться, но жизнь не баловала его, и уже с двенадцати лет ему приходилось подрабатывать на лесозаготовках. В 1926-ом году Григорий юнгой попадает на шхуну «Диоскурия». Именно это положило начало флотской карьере знаменитого подводника.

В 1927-ом году в возрасте пятнадцати лет он вступил в комсомол. В следующие три года Щедрин не без успеха совмещал учебу и комсомольскую работу с плаванием на судах Черноморского пароходства в качестве матроса. По окончанию семилетки был отправлен в Херсонский мортехникум. В 1932-ом году Щедрин окончил его, став штурманом на танкере «Совет горнорабочих». Плавания в различные порты Европы, Владивосток, Кейптаун дали бесценный опыт молодому перспективному штурману. Через два года Григория Ивановича призвали в военно-морской флот. А вскоре определилось его будущее, его судьба – он стал подводником. Пришлось спешно заканчивать командные классы отрядов подводного плавания. В июне 1937-го года Щедрин в звании лейтенанта прибыл служить на подводную лодку Щ-114 Тихоокеанского флота. Командир назначает его своим старшим помощником. А спустя год Григорий Иванович стал капитаном Щ-110.

На новой должности Щедрин трудился, не покладая рук. Много учился у других, постигая опыт подводников различных стран и флотов. За несколько лет командования субмариной Щ-110 Григорий Иванович сроднился с экипажем. Бесчисленное количество километров прошла лодка в дальневосточных морях, посетила десятки бухт, дважды зимовала за ледовой кромкой. Упорство и сила воли капитана принесли заслуженный успех – под его руководством сплоченная команда Щ-110 завоевала шесть флотских призов, а в 1939-ом вышла на первое место во всем Тихоокеанском флоте.

Когда началась война, старший лейтенант Григорий Щедрин назначается командиром С-56. Осенью 1942-го его лодка в составе других шести субмарин с Тихоокеанского флота совершила не имеющий аналогов в истории подводного плавания поход на Северный флот через три океана и девять морей, преодолев путь длиною более тридцати тысяч километров через весь охваченный войной мир.

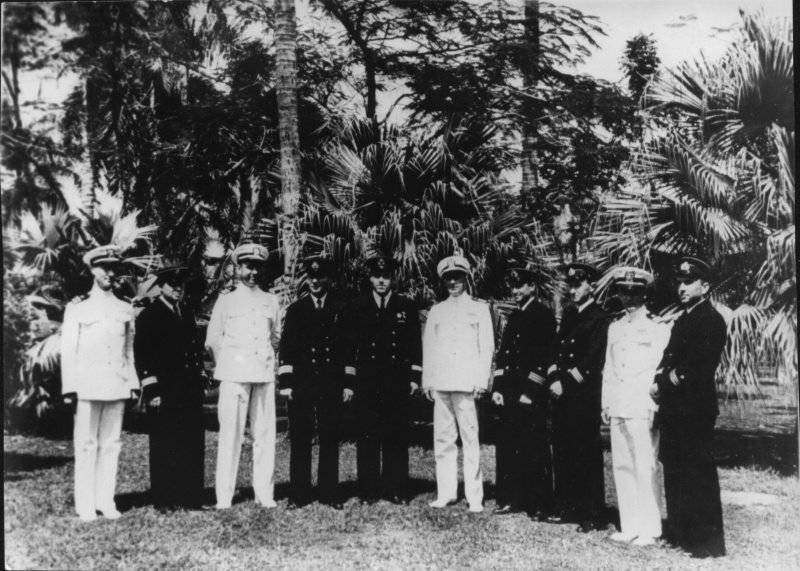

Переход от Владивостока до базы Северного флота на Кольском полуострове занял около трех месяцев и нельзя сказать, что он прошел без приключений. Из-за изношенных аккумуляторных батарей почти все время лодке приходилось плыть в крейсерском положении. В Японском море тайфун повредил верхнюю палубу и надстройки С-56, порвал антенны, смыл сходни и шесты. А как только субмарина вышла в Тихий океан, поочередно остановились оба двигателя. Подводникам удалось запустить один из них, и С-56 смогла добраться до Петропавловска. Позже, прибыв на Алеутские острова на американскую базу Датч-Харбор, экипаж узнал о гибели «Л-16», которая отправилась вместе с ними по указанному маршруту. Факты указывают на то, что субмарину потопила японская подлодка I-25. Однако есть версия, что это могли быть и американцы. Утром 29-го октября, миновав Алеутскую впадину, С-56 получила удар торпедой в районе центрального поста. К счастью взрыва не последовало. Осталось навсегда загадкой, кто охотился за ними в тот день. Побывав возле Сан-Франциско, подлодка отправилась в Панаму. В тропиках крепких подводников мучила невыносимая жара. Подшипники двигателей работали на пределе, температура у дизелей подскочила до +55 градусов, снарядный погреб разогрелся до такой степени, что в любую минуту мог взорваться, несмотря на то, что его охлаждали получаемым в холодильнике льдом. 17 ноября возле берегов южной Калифорнии нашу подлодку вновь атаковала неизвестная субмарина. Вахтенный матрос вовремя увидел след торпеды, и С-56 успела на самом полном ходу уйти вперед. 6 декабря подлодка оказалась в Саргассовом море и на третьи сутки попала в сильнейший тропический циклон. Ураган отбросил ее на шестьдесят миль от намеченного курс, повредил корпус и цистерны главного балласта, затопил снарядный погреб. Возле Галифакса С-56 наткнулась на корабли союзников, которые, не сумев опознать русских моряков, чуть не расстреляли их. Ремонт в канадском порту занял более двух недель, затем субмарина отправилась в Атлантику. Во время перехода экипажу С-56 практически не довелось отдыхать — непрекращающийся шторм не давал им покоя, в трюмах отсеков появилась вода, простуженный Щедрин слег с температурой. Лишь 11 января подводная лодка вышла в Северное море. После очередного ремонта в Росайте она отправилась дальше, а 5 марта, пересекая Северный полярный круг, повстречала неизвестную субмарину. К счастью штормовые волны мешали подлодкам сблизиться, и противник вскоре скрылся из виду. 8 марта подлодка вошла в Кольский залив, поставленная перед Г.И. Щедриным и его командой задача была выполнена.

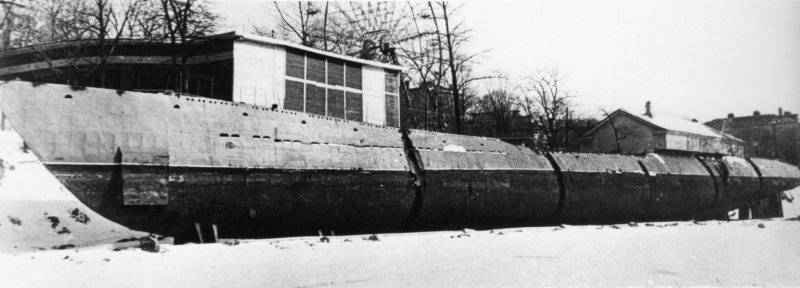

Субмарина была заложена осенью 1936-го года в Ленинграде, доставлена во Владивосток и спущена на воду в декабре 1939-го. В ходе Великой Отечественной С-56 стала самой результативной советской подлодкой по количеству достоверно уничтоженных целей, хотя и уступая по потопленному тоннажу С-13 (под командованием Маринеско) и Л-3 (под руководством Грищенко и Коновалова). В 1953-ем году стала первой советской подводной лодкой, совершившей кругосветный поход. В 1975-ом году в день тридцатой годовщины Великой Победы С-56 установили в качестве корабля-музея на набережной бухты Золотой Рог во Владивостоке неподалеку от здания штаба Тихоокеанского флота.

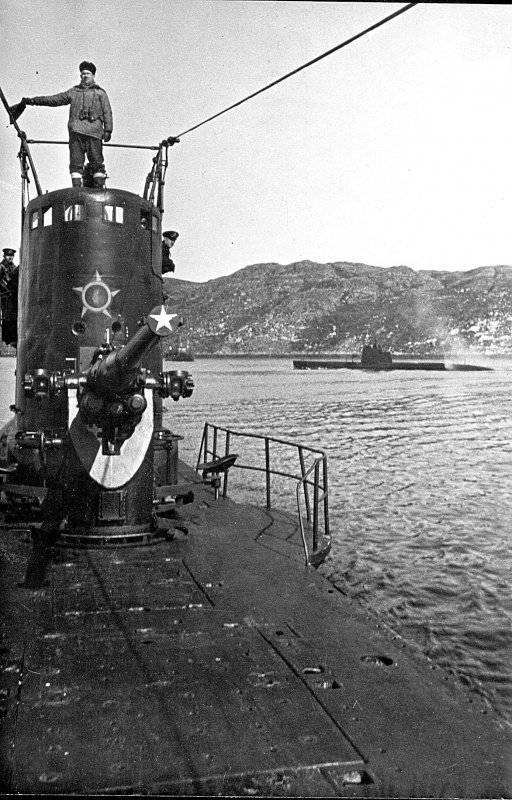

29 марта 1943-го С-56 отправилась выполнять свою первую боевую задачу. Заняв назначенную позицию, подводная лодка начала поиск врагов. Вскоре был найден вражеский конвой из десяти кораблей. Грамотно оценив ситуацию, Щедрин понял, что нападать можно только двумя кормовыми торпедами, так как разворачиваться уже было поздно. Для поражения он выбрал самый крупный немецкий транспорт. Торпеды достигли цели. Это была первая победа Григория Ивановича, она осталась зафиксированной на фотопленке. Весь экипаж ликовал. Корабли охраны, обнаружив лодку, немедленно атаковали ее глубинными бомбами. Моряков швыряло от взрывов по стенкам отсеков, мигало освещение. Но, проведя ряд ловких маневров уклонения, лодка ушла целой и невредимой.

С-56 продолжила поиск врагов. Через несколько дней снова был услышан шум от работающих винтов кораблей противника. Однако шестеро сторожевых судов и три транспорта обнаружили лодку, когда она подбиралась для удара. Отказаться от атаки? Нет, это не в характере моряков нашего флота. Капитан принял неординарное решение пройти под транспортом, уйдя, таким образом, от сторожевых кораблей. Маневр удался, и субмарина появилась возле другого борта транспорта, где ее совсем не ждали. Мгновенный торпедный залп и судно водоизмещением в восемь с половиной тысяч тонн пошло ко дну.

Две атаки принесли субмарине две победы, но это было только начало. В мае С-56 отправилась во второй боевой поход. Лодка обнаружила немецкий конвой в составе крупного танкера, транспорта и восьми сторожевых кораблей. Торпедная атака привела к уничтожению танкера. Следующий поход состоялся 17 июля. У мыса Слетнес С-56 утопила сторожевой корабль, сильно повредив минный заградитель. А уже через пару дней экипаж отважной подлодки пополнил свой счет сразу двумя потопленными фашистскими кораблями. В пятом походе подлодку более суток преследовал немецкий сторожевик, сбросив больше трехсот глубинных бомб. Оторвавшись от него, С-56 всплыла на поверхность. И оказалась прямо посередине вражеских кораблей охраны. Их спасло только молниеносное погружение и отвлекающая торпедная атака.

Всего под предводительством Григория Ивановича Щедрина субмарина совершила восемь походов, потопила дюжину судов, повредила четыре немецких корабля. На С-56 было сброшено более трех тысяч глубинных бомб. Около семнадцати раз фашисты заявляли в средствах массовой информации о ликвидации подлодки и гибели ее прославленного командира, но она продолжала биться, выходя победительницей из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. В боевых походах Григорий Щедрин показал себя одаренным подводником, обладающим наилучшими командирскими чертами: железной волей, мужеством, тактической сообразительностью. Его подчиненные явили наилучшие черты советских военных моряков, черты, которыми славится образ воинов-гвардейцев. Это и решительность в бою, и настойчивость в достижении цели, и умелое владение доверенным оружием, в совокупности с несокрушимой верой в победу. Все это проявлялось в каждой из схваток и приносило экипажу подводной лодки нелегкие, но такие желанные, победы.

Шесть раз команда удостаивалась различных наград нашей Родины. 31 марта 1944-го года подводная лодка С-56 получила орден Красного Знамени, 23 февраля 1945-го ей было присвоено звание Гвардейской. Грудь Щедрина украсили орден Ленина, орден Нахимова второй степени, три ордена Красного Знамени. 5 ноября 1944-го капитан второго ранга Г. И. Щедрин получил звание Героя Советского Союза.

После окончания войны Гвардейская Краснознаменная подлодка С-56 осталась на Северном флоте, а в 1954-ом вернулась на Тихоокеанский. В последние годы она использовалась в роли учебно-тренировочной станции. Несколько поколений будущих подводников тренировались в ее отсеках ведению борьбы за живучесть подводного судна, помня о славном прошлом этого корабля.

Григорий Иванович Щедрин в послевоенные годы служил на Балтике. Окончил в 1948-ом году академические курсы Военно-Морской академии. В 1954-ом успешно сдал выпускные экзамены в Военной академии Генерального штаба. Дальнейшая его служба была связана с Камчатской военной флотилией, командовать которой он был назначен 15 ноября 1954-го года. К исполнению своих новых служебных обязанностей Щедрин приступил 18 января следующего года.

В эти годы Григорий Иванович не только возглавлял флотилию, но также был руководителем Петропавловск-Камчатского гарнизона, а также членом бюро областного комитета КПСС и депутатом Камчатского областного Совета. На годы его командования пришлось большое поступление вооружения и боевой техники. 19 сентября 1953-го года вышло постановление Совета Министров СССР согласно которому предусматривалось к 1957-му году разместить в главной базе военной флотилии, расположенной в Петропавловске-Камчатском, двести семьдесят вымпелов. В их состав входили тральщики, сторожевые корабли, эсминцы, различные подводные лодки, десантные, вспомогательные суда, торпедные катера. С приходом новых кораблей, а, следовательно, и увеличением военных, на первое место встал жилищный вопрос. Домов для всех военнослужащих и их семей катастрофически не хватало. Пришлось строить много дополнительных зданий. В 1958-ом году помимо титульного строительства Г.И. Щедрин твердо решил соорудить хозяйственным, или, как он сам выражался, «хап-способом», девяносто жилых домов в четырехквартирном исполнении. Флот обещал помочь со стройматериалами, но, как у нас часто бывает, дальше слов дело не пошло. Однако Григория Ивановича это не остановило, вместе с советом флотилии он отыскал выход. Для этого пришлось уповать только на свои собственные силы. Решение было таким: в то время как одна группа солдат и матросов строила дома, вторая бригада зарабатывала на строительные материалы собственным трудом на различных стройках города. Благодаря этому, многие здания и жилые дома в Петропавловске-Камчатском выстроены при помощи моряков флота. В то же время было решено строить музей Боевой Славы.

За это строительство начальство Щедрина объявило ему выговор. Фининспектор, прибывший из Владивостока, обвинил Григория Ивановича в нетитульном строительстве культурного учреждения. Надо отдать должное мужеству и воле командующего. Все случившееся его не испугало и даже не остановило, музей продолжали строить. Сбор экспонатов, как и постройку, он держал под собственным пристальным наблюдением и 26 июля 1959-го года музей Боевой Славы открыл свои двери для первых посетителей.

Но на этом строительство в городе не закончилось. В кратчайшие сроки был возведен трехэтажный госпиталь для моряков флотилии вместо неправильного спроектированного, как считал Щедрин, двухэтажного. В госпитале лечили не только военных, но и обычных, гражданских людей города. За такое своеволие Щедрину опять был сделан выговор.

5 мая 1959-го в Петропавловске-Камчатском случилось стихийное бедствие. Сильное землетрясение разрушило пирсовое хозяйство флотилии, а также многие склады и казармы. Несколько человек пострадали, многие семьи остались без жилья. Чиновники выделили на восстановление меньше третьей части от необходимых средств, остальное опять пришлось зарабатывать уже хорошо освоенным «хап-способом». Естественно землетрясение задело и город, было разрушено несколько зданий. Щедрин не мог обойти эту беду стороной, на военном совете по его личной инициативе было принято решение помочь гражданским в восстановлении пострадавших от землетрясения городских зданий. Несколько строительных бригад из моряков отправились трудиться на объекты города.

Григорий Иванович был очень умен, эрудирован и начитан. В свободное от работы время он подробно знакомился с историей и культурой вверенного ему полуострова, со значением военных моряков в развитии и охране края. Во время своих отпусков в 1958-ом и 1959-ом годах он был в походах по самым интересным местам Камчатки. В конце лета 1959-го совместно с краеведом Воскобойниковым Григорий Иванович восстановил крест Атласова. По представленным ими чертежам деревообработчики изготовили новый крест из даурской лиственницы, который был поставлен на берегу реки Крестовой. По желанию Щедрина в областном центре стали отмечать День памяти защитников Отечества. Также он выступил инициатором восстановления третьей батареи А. Максутова.

После многих лет личного хождения по различным инстанциям Г.И. Щедрину удалось в 1958-ом году добиться присвоения матросу Петру Ильичеву посмертного звания Героя Советского Союза. Григорий Иванович собственноручно написал на матроса наградной лист и более трех лет искал правды. 1 сентября 1958 года его желание осуществилось.

В 1959-ом году крепкий организм Григория Ивановича начал давать сбои. У него возникли нешуточные проблемы с сердцем, из-за которых он дважды лежал в больнице. В конечном итоге руководство подняло вопрос о его переводе. В этом же году, перед Новым годом он покинул Камчатку, отправившись в Москву. Там он поступил в распоряжение Главкома ВМФ. Его новой работой стало руководство журналом «Морской сборник».

Перу Григория Ивановича принадлежит довольно объемная серия исторических очерков, изданных с 1959-го по 1960-ые года в нескольких десятках номеров флотской прессы «Боевая вахта». Их объединили под одним заголовком – «Земля Камчатская». Рассказы освещали главные события во флоте в период с 1648-го по 1855-ые года. Кроме этого Щедрин является автором известных книг «Подводники», «На борту С-56», «Верность присяге», «Под глубинными бомбами» и ряда других. В 1973 году Григория Ивановича с почестями отправили в отставку, но он продолжил сотрудничать с журналом «Морской сборник», являясь до последних дней жизни членом редколлегии.

7 января 1995-го Григорий Иванович скончался. Прах прославленного подводника, посвятившего всю жизнь морю и своему Отечеству, покоится на Химкинском кладбище в Москве. Благодаря военным морякам и ветеранам войны 1 августа 1990-го года в Петропавловске-Камчатском Григорию Щедрину было присвоено звание Почетного гражданина города.

Информация