Мастерство меча: манускрипты Средневековья

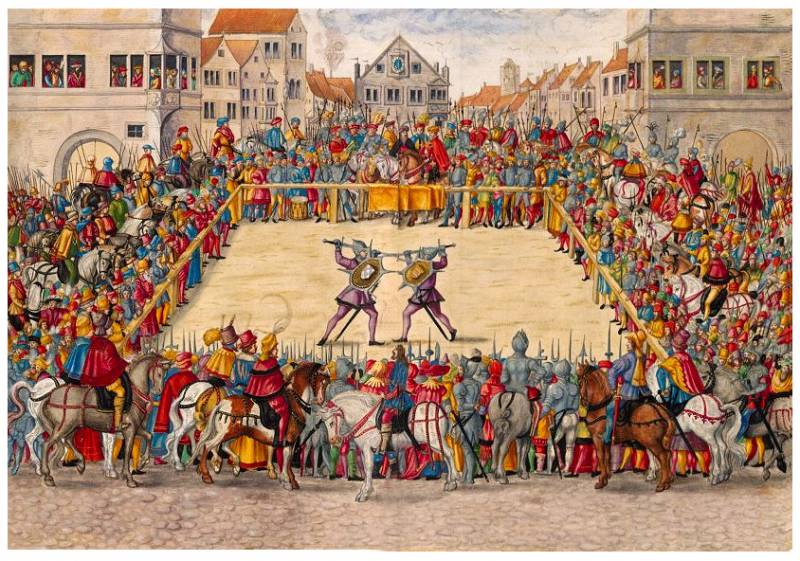

Судебный поединок на мечах в Аугсбурге (1409). Иллюстрация Йёрга Броя Младшего из фехтовального трактата «Из атлетического искусства» Пауля Гектора Майра (1517–1579 гг.). Баварская государственная библиотека. Мюнхен. Этот уникальный труд сохранился в трёх списках. На немецком языке в Саксонской государственной библиотеке в Дрездене. Не ранее 1542, два тома, объем 244 и 328 листов. На латинском языке в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене. Не ранее 1542, два тома, объем 309 и 303 листов. Двуязычная версия на немецком и латинском в Австрийской национальной библиотеке в Вене. Не ранее 1542, два тома, объем 270 и 343 листов. В городском архиве Аугсбурга есть укороченный вариант манускрипта (110 листов). В одном из следующих материалов мы обязательно познакомимся с этим интереснейшим документом… А пока обратите внимание, с какими мечами и щитами сражаются участники поединка. А ещё какая это красивая во всех отношениях иллюстрация!

на скамье обоюдоострого меча викинга.

Длиною он был более трех футов от острия до рукоятки

и блестел на солнце, как золотой луч. Средняя часть меча

была шириной с ладонь, в обе стороны он равномерно сужался,

отливая голубым блеском. На рукояти из полированного дерева,

инкрустированного костью, были изображены охотничий рог

и голова орла. Сейчас этот большой меч, который нужно держать

обеими руками, встретится с мечом Торстейна,

высекая снопы искр.

Любой удар мог оказаться смертельным,

а кожаный нагрудник с железными полосками и шлем

из тюленьей шкуры, подбитый роговыми пластинками,

не давали надежной защиты. Способность щитоносца

предусмотреть вражеский выпад, его умение отразить

неожиданные удары, быстрота, с какой он мог подставить щит,

– все это более обеспечивало безопасность,

чем плохо сшитая и не всегда хорошо пригнанная броня.

Вот почему эта роль предоставлялась юношам,

более гибким и ловким, чем зрелые мужи».

Жан Оливье «Поход викингов»

История и культура. А было так, что на первое сентября 1963 года мама подарила мне книгу Жана Оливье «Поход викингов», и поскольку читать я тогда не умел (да и не хотел, откровенно говоря, учиться этой премудрости), сама же мне её и прочитала. И было это совершенно захватывающее повествование, в котором меня особенно поразило описание поединка Эрика Рыжего с Торстейном Турлуссоном. Это был судебный поединок, в котором участвовали почему-то четыре человека – двое с мечами и двое… со щитами, прикрывавшие поединщиков. Но ведь это же было неудобно: стоять слева от мечника и прикрывать его от ударов щитом, надетым на левую руку.

Откуда это взял автор я не знаю до сих пор. Но вряд ли придумал, потому что все остальное из того, что он описал в этой книге, в общем-то, верно. В любом случае налицо целая «культура» боя на мечах, искусство знакомое и тем, кто дрался мечом, и тем, кто должен был прикрывать щитами сражающихся.

А как вообще развивалось искусство боя на мечах?

В предыдущих материалах о фехтовании среди их комментаторов возникло много вопросов и даже споров, относительно главенствования фехтовальных школ. Ну так давайте познакомимся с этой темой поближе. А для этого мы обратимся и к книге того же Томаса Лайбле «Меч», и также к средневековым манускриптам, посвященным искусству фехтования.

Обложка книги «Поход викингов» Ж. Оливье, Детгиз, 1963 г.

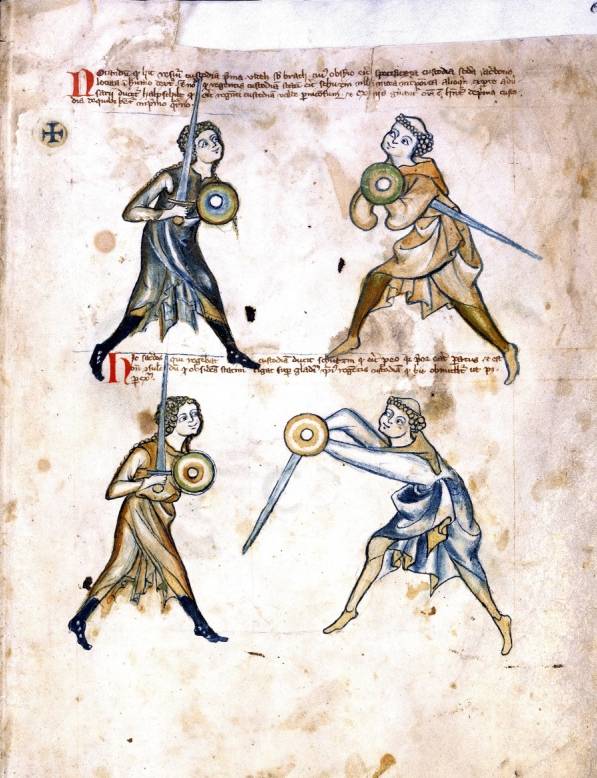

Начнем с того, что в Европе самой ранней книгой, посвященной приемам борьбы с оружием, является манускрипт «Ms. I.33» («I.33»), написанный во Франконии около 1300 года. Он оставался во франконском монастыре (предположительно в Вюрцбургском епископстве) до середины XVI века.

С XVII века и до 1945 года манускрипт хранился в Готской научной библиотеке – одном из старейших книгохранилищ Германии, основанном в 1647 году герцогом Эрнстом I в старинном городе Гота.

Сегодня библиотека размещается в замке Фриденштайн. В конце Второй мировой войны замок подвергся разграблению, книга из него исчезла и была куплена Королевской оружейной палатой на аукционе в 1950 году. Этот 64-страничный трактат показывает различные приемы, которые мастер sacerdos (священник) показывает ученику scolaris (студенту). Каждый вооружен мечом и баклером. Все рисунки выполнены тушью и акварелью и сопровождаются латинским текстом с вкраплениями немецких фехтовальных терминов.

На последних двух страницах ученицу заменяет женщина по имени Вальпургиева. Оригинальная подпись к факсимильному изображению: «Рукописная иллюстрация двух мужчин, фехтующих мечом и баклером. Из «Tower Fechtbuch». Немецкий язык, конец XIII века».

А вот иллюстрации из «I.33» рассматривать совсем неинтересно. Может быть, они и были познавательными для своего времени, но для нас сегодня достаточно посмотреть 1, 2, 3 иллюстрации, чтобы получить об этом манускрипте полное представление. Хотя, возможно, это лишь личное впечатление автора, а какие-то мастера исторического фехтования будут над ними просто… млеть!

Интересно, что мастер фехтования из этого манускрипта однозначным образом идентифицируется как особа духовного сана, поскольку он изображен одетым в рясу с выбритой тонзурой. И это при том, что «тем, кто молится» в Средние века запрещалось проливать кровь своего ближнего…

На последних двух страницах искусству фехтования обучается женщина…

Подчеркнем, что это самая ранняя книга такого содержания в Европе. Но это отнюдь не означает, что подобные «руководства» отсутствовали в других местах.

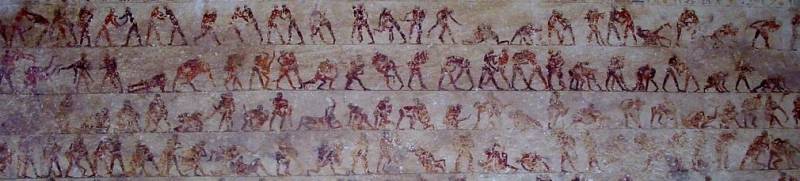

Считается, что самым ранним примером является фреска в гробнице № 15 в Бени-Хасане, где изображены борцовские приемы, относящиеся к XX веку до нашей эры.

Сцены борьбы постоянно изображались на черно- и краснофигурных вазах в классической Греции. Известен и так называемый «Папирус Оксиринх» 466 II века н. э., в котором описываются приемы греческого единоборства.

Фреска в гробнице № 15 в Бени-Хасане

В Китае имеются «Записи великого историка» Сыма Цяня (ок. 100 г. до н. э.), в которых рассказывается о борцовских приемах, со ссылками на более ранние книги, которые до нас, однако, не дошли. Есть и китайский текст о борьбе – «Шесть глав рукопашного боя», из «Книги Хань» I века н. э. Есть и посвященная приемам борьбы «Боевая стела» из монастыря Шаолинь, датируемая 728 годом нашей эры.

Самый ранний индийский текст, описывающий приемы рукопашной схватки – «Агни Пурана» (ок. VIII века). В ней есть несколько глав, в которых описывается, как убивать врагов, независимо от того, отправились ли они на войну пешком, на колесницах, лошадях или слонах. При этом вооруженный бой и рукопашный бой различались. Первый включал использование лука и стрел, меча, копья, железного дротика, дубины, боевого топора, метательного диска чакрам и трезубца. Рукопашный бой включал удары коленями, удары руками и ногами.

То есть поучения в области искусства отправлять своих противников на тот свет встречались практически у всех народов Евразии, но вот европейский рукописный манускрипт из глубины Средневековья до нас дошел всего лишь один – это «I.33».

Зато сегодня у нас имеется уникальная возможность посмотреть на… фехтующих мечами «солдатиков» – фигурки средневековых воинов, выполненных в 54-масштабе из «белого металла», которые выпускает художественная студия исторической миниатюры «Георгиевский крест». Фигурки, которые они выпускают, представляют наборы деталей для самостоятельной сборки и окраски, но при желании от них можно получить и уже собранные и окрашенные фигурки. Среди фигурок, относящихся XV веку, внимание автора привлекли как раз фигурки с баклерами и мечами, которые куда как интереснее миниатюр из манускрипта «I.33». Ну а начнем мы просмотр их изделий вот с этого пехотинца-латника в шлеме шапель-де-фер, в очень интересном доспехе и с мечом и баклером в руках! Фото: st-georgecross.com

Интересно, что далее Томас Лайбле обращает внимание на предрассудки, связанные с искусством фехтования, и прежде всего на мнением о том, что «вот японское искусство фехтования на мечах – кендзютсу – наиболее совершенное в мире». А вот в европейском Средневековье на мечах дрались, лишь надеясь на грубую силу, и никакого искусства в этой области не знали.

По его мнению, это не что иное, как заблуждение, вроде того, что в Средневековье люди не мылись, а будучи одетыми в доспехи и вовсе облегчались под себя. Нет, средневековое искусство фехтования на мечах было куда более развитым, чем это принято считать, и японскому кендзютсу совсем не уступало.

Интересно, что создатели этой серии фигурок из «Георгиевского креста» приняли во внимание, что в XV веке многие воины сражались одетыми в кафтаны мипарти, да ещё и с вышитыми на них гербами и эмблемами! Шлем – салад 1450 г. Точно такой же есть в книге Л. и Ф. Функенов! Фото: st-georgecross.com

Мы все-таки не до конца понимаем, что человек, обнаживший тогда меч, делал это с целью убийства и одновременно мог и сам сделаться жертвой меча противника. Вот почему, например, Хериберт Зейтц в своей книге «Холодное оружие» о средневековом фехтовании на мечах писал:

А вот этот воин с пером на шлеме явно итальянец… Фото: st-georgecross.com

Победы добивались любыми способами. Так, Ганс Сакс (1494–1576) сообщал, например, о «перерубании ноги, уколе в пах и перерубании руки, смертельном ударе, отрубании пальцев, уколе в лицо». Однако при всей грубости этих приемов, они были чистой необходимостью, чтобы защитить себя от противника.

Кстати, известно, что самым часто встречающимся названием меча у тех же викингов было… «Ногокус». То есть они стремились ударять мечом под щит противника так, чтобы ранить его в ноги. А вот что думает об этом Ги Виндзор – современный мастер фехтования, мнение которого по этому поводу также приводит Томас Лайбле:

У этой фигурки мы видим очень интересный шлем. Но это отнюдь не фантазия скульпторов «Георгиевского креста». Такие действительно были! Баклера у него нет, а меч – в полторы руки! Фото: st-georgecross.com

Таким образом, средневековое искусство фехтования на мечах, хотя и «не имело правил», но «грубым и примитивным» оно не было. Сильнейший побеждал в схватке далеко не всегда, а вот ловкий и умелый – очень часто, о чем так прямо и писал «мастер меча» Дёбрингер в 1389 году:

Учебники по фехтованию, написанные старыми мастерами, показывают нам отточенное, богатое трюками, подчиненное определенной стратегии искусство фехтования на мечах и с применением щита, выходящее за рамки опоры на чистую силу.

Двойная кираса, шлем салад, пышные рукава и кольчужное оплечье – все как и положено для латника 1450 г. Фото: st-georgecross.com

Обтягивать шлемы тканью также было в моде у итальянцев. До нашего времени дошли такие шлемы с чеканными позолоченными лилиями. Фото: st-georgecross.com

Со временем (и по мере накопления опыта в области фехтовального искусства!) количество пособий по нему стало увеличиваться, а сами приемы – совершенствоваться. История сохранила для нас имя Йоханнеса Лихтенауэра, который был известным мастером фехтования, жившим в XIV веке. К сожалению, другие биографические сведения о нем неизвестны.

Шлем с наносником и забралом как раз из книги Функенов… Фото: st-georgecross.com

Первое упоминание о нем можно найти в рукописи № 3227а Германского национального музея в Нюрнберге, относящейся к 1389 году. Влияние Лихтенауэра было настолько велико, что ещё в 1570 году Иоахим Мейер упомянул его в своем «Подробном описании искусства фехтования». Тем не менее лишь несколько книг по фехтованию, передающих опыт Лихтенауэра, пережили века.

Наиболее известны рукописи Зигмунда Рингека, Ганса фон Шпейера и «Кодекс 44 A 8», который ранее приписывался Петеру фон Данцигу. Они датируются периодом между 1440 и 1492 годом, то есть относятся к закату эпохи Средневековья. Более поздние немецкие мастера фехтования, такие как Андре Лигнитцер, Паулюс Каль и Ганс Тальхоффер, также занимались боем на мечах с применением баклера, то есть продолжили традицию, относящуюся к манускрипту «I.33».

Ну, а это капитан швейцарских наемников в итальянских войнах XVI в. Живописный щит-фонарь, что у него в руках, автор собственными глазами видел в Императорском арсенале в Вене. Фото: st-georgecross.com

Очень важное пособие по фехтованию на мечах было создано в 1482 году пастором Йоханнесом Лекюхнером. Это иллюстрированное и более чем 420-страничное пособие по фехтованию – «манускрипт Cgm 582». Он является одним из самых обширных средневековых книг по фехтованию, и речь идет исключительно о поединках на длинных мечах.

Невозможно представить себе время XV–XVI вв. без воинов с двуручным мечом в руках. И, конечно, фламберг с волнистым клинком украсит фигурку любого «солдатика». Фото: st-georgecross.com

Итальянец с двуручным мечом. А итальянец потому, что на поясе у него висит меч чинкведея! Фото: st-georgecross.com

P. S.

Подкупает в этих фигурках не только их историчность, но и очень умелое масштабирование, то есть некоторые детали увеличены, но ровно настолько, чтобы красиво смотреться на фигурке. А это говорит о том, что у их создателей есть и хорошее знание истории, и… очень хороший вкус!

P. S. S.

Администрация сайта и автор материала благодарят руководство студии «Георгиевский крест» за предоставленные фотографии

Продолжение следует…

Информация