Странности и загадки корниловского мятежа

А. Ф. Керенский и Л. Г. Корнилов в группе членов Временного правительства

В предыдущих статьях (первая, вторая) мы говорили о происхождении Лавра Георгиевича Корнилова, начале его военной службы, участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, роли в событиях Февральской революции. Настало время рассказать о знаменитом корниловском мятеже, который совсем недавно на наших глазах спародировал Евгений Пригожин – ничтоже сумняшеся он направил свою приблатненную частную армию прямиком на Москву. Находясь в это время на борту теплохода, возвращающегося в Москву из Казани, я вспомнил, казалось бы, давно и напрочь забытый стишок В. Вишневского:

И начал думать, куда мне идти и что делать в закрывающейся на глазах Москве. И как добираться до Калуги. К счастью для всех нас, Пригожин оказался героем не трагедии, а оперетты. По дороге к столице он передумал и сбежал от своих бойцов к Лукашенко в Белоруссию.

Вообще, мне везет на такие дела. В Египте, например, мы с дочерью оказались, когда там свергали Мубарака, видели, как на глазах пустеют улицы Шарм-эль-Шейха и, проклиная каирских революционеров, плачут провожающие последних туристов арабы. Улетали на последнем самолете. А потом я налегке (без заботливо отобранного у дверей аэропорта чемодана) возвращался из Хургады после того, как над Синайским полуостровом был взорван лайнер компании «Кагалым-авиа».

Но вернемся к рассказу о трагических событиях августа 1917 года.

Причины движения войск на Петроград

Итак, в августе того года занимавший пост верховного главнокомандующего Корнилов находился на пике популярности. Апофеозом, как мы помним, стало так называемое Государственное совещание, которое проходило в Москве с 12 по 15 (25–28) августа. Рукоплещущая публика буквально умоляла генерала «спасти Россию», офицеры выносили его к толпе на руках, экзальтированные дамочки падали на колени.

Умные люди, правда, пытались предупредить Корнилова, что эта поддержка толпы на самом деле ничего не стоит (как ничего не стоят сейчас многотысячные «лайки» и хвалебные «посты» в Интернете). Василий Маклаков, один из лидеров партии Конституционных демократов, просил председателя Главного комитета Союза офицеров Леонида Новосильцева передать Корнилову, что в решающий момент сторонников у него не окажется – «все спрячутся». Но Корнилов уже «поверил в свою звезду».

Ситуация в стране стремительно ухудшалась. В Казани то ли из-за халатности, то ли в результате диверсии загорелся арсенал: последовал взрыв, уничтоживший около миллиона снарядов и 12 тысяч пулеметов. На фронте солдатами были убиты командир 3-й пехотной дивизии генерал Константин Гиршфельд и комиссар Особой армии Федор Линде. 20 августа (2 сентября) немецкая армия захватила Ригу. На следующий день было принято решение начать подготовку к переезду правительства в Москву.

Войска Петроградского военного округа, который теперь становился прифронтовым, предполагалось передать в непосредственное ведение Верховного главнокомандующего, то есть Корнилова. К нему же правительство обратилось с просьбой прислать в Петроград с фронта отряд надежных частей. При этом Корнилову были поставлены два условия.

Во-первых, не ставить во главе отправляемых войск считавшегося правым генерала Александра Крымова (который, как мы помним из предыдущей статьи, в начале января 1917 года на встрече с депутатами Думы предлагал захватить и отправить в монастырь императрицу Александру Федоровну).

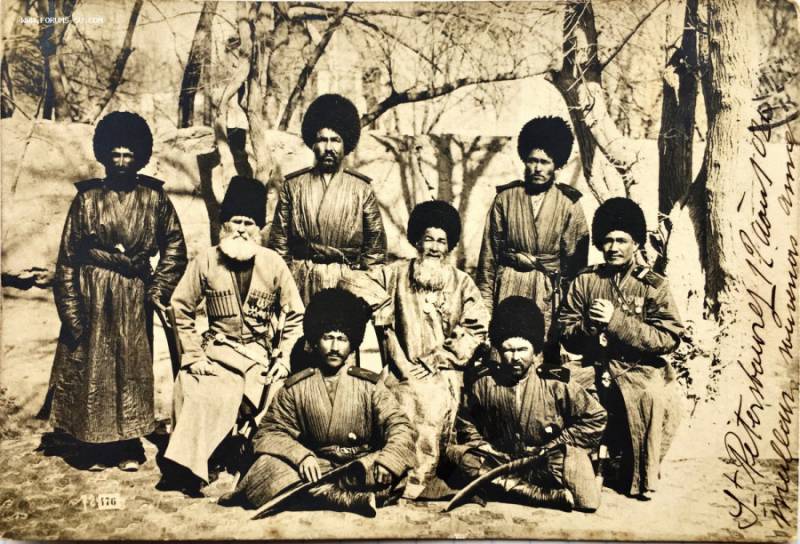

Во-вторых, «временные» были категорически против участия в походе на столицу Кавказской туземной («Дикой») дивизии, на 90 % состоящей из добровольцев-мусульман – так как было «неловко поручать утверждение русской свободы кавказским горцам».

Военнослужащие «Дикой дивизии»

Однако эти пожелания правительства Корнилов не выполнил: войска в Петроград повёл именно Крымов, а в авангарде его частей шла «Дикая дивизия».

Невероятно честолюбивый Александр Керенский, которому и так везде мерещились заговоры, уверил себя в злом умысле Корнилова. Ситуацию усугубил бывший обер-прокурор Синода Владимир Львов, который по своей инициативе решил стать посредником в переговорах между Корниловым и Керенским. При этом с Корниловым он говорил так, что генерал решил, будто его буквально «зовут на царство», и ответил, что он человек скромный и ни о чем подобном даже и не помышлял – но надо, так надо.

Керенский же, поговорив со Львовым, окончательно уверился в том, что Корнилов ведёт войска в Петроград, чтобы разогнать правительство и стать диктатором. В ночь на 26 августа он потребовал для себя особых полномочий для «борьбы с мятежом».

Неадекватные действия Александра Керенского

До вечера 26 августа (8 сентября) Корнилов был уверен, что действует в полном соответствии с планами правительства, и потому был просто потрясён, когда утром 27 числа получил от Керенского телеграмму с требованием немедленно сдать должность Верховного командующего Лукомскому и явиться в Петроград.

Удивленный Корнилов решил, что правительство и лично Керенский находится под давлением каких-то деструктивных сил, и в ответ заявил:

Позже появилась легенда, что Корнилов якобы обещал «повесить на первом столбе Ленина, а на втором Керенского» – но это всего лишь легенда. Керенский же говорил, что оказался «между молотом корниловцев и наковальней большевиков».

28 августа (10 сентября) Временным правительством был издан указ об отстранении от должности и предании суду Корнилова, начальника его штаба А. Лукомского, командующего Юго-Западным фронтом А. Деникина и начальника штаба фронта С. Маркова, а также товарища (заместителя) министра путей сообщения на театре военных действий В. Кислякова. В тот же день Советами был создан Военно-революционный комитет (ВРК), руководителями которого оказались преследуемые правительством большевики. Троцкий писал об этом:

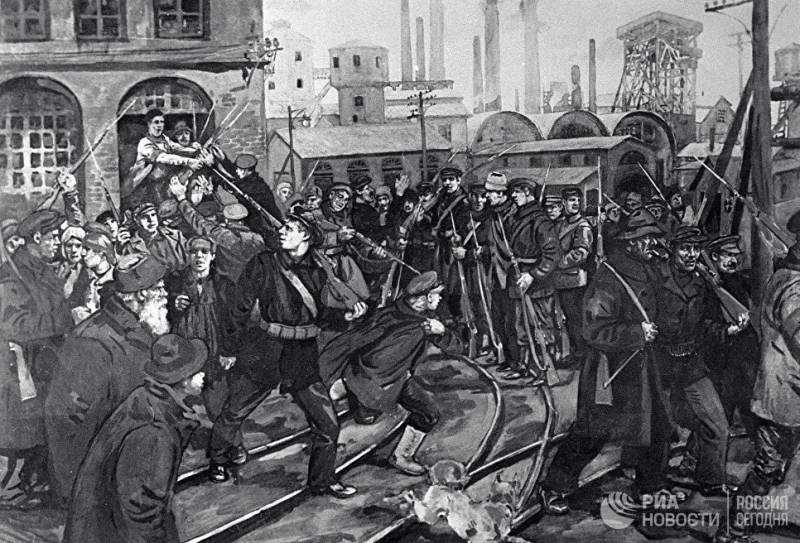

Н. И. Шестопалов. Вооружение рабочих в дни корниловского мятежа

А в современной Москве, как вы все помните, при известии о мятеже ЧВК «Вагнер» «хвосты» выстроились у стоек регистраций аэропортов. Таков результат деятельности антироссийских организаций вроде «Ельцин-центра», преподавания в школах пасквилей Солженицына и многолетней антисоветской пропаганды на всех телеканалах страны.

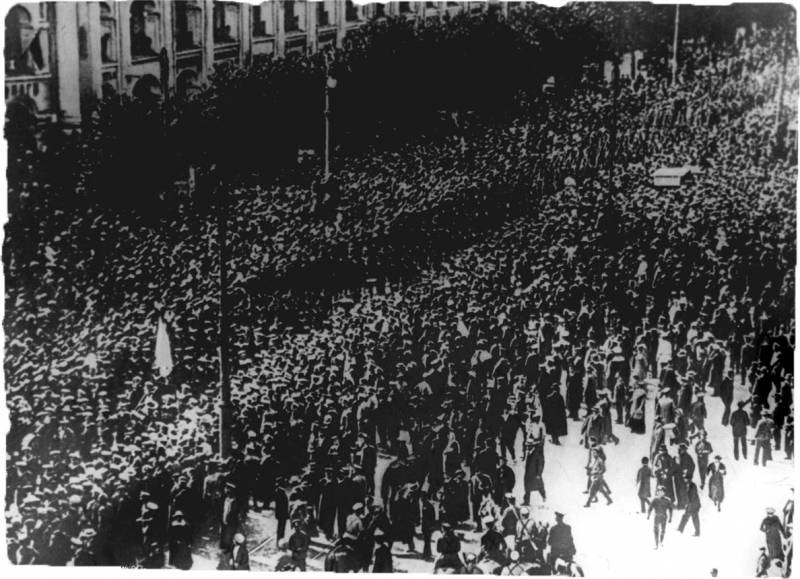

Железнодорожные станции, мосты, телеграфные станции, Зимний дворец в те августовские дни 1917 года оказались под охраной кронштадтских матросов, многие из которых менее двух месяцев назад участвовали в антиправительственном восстании (июльском кризисе).

Кронштадтцы, прибывшие в Петроград для «борьбы с корниловщиной»

А ведь именно для борьбы с большевиками Керенский, по свидетельству Бориса Савинкова, и вызывал в Петроград корпус, который вёл сейчас в столицу генерал Крымов.

Продолжим цитировать Троцкого:

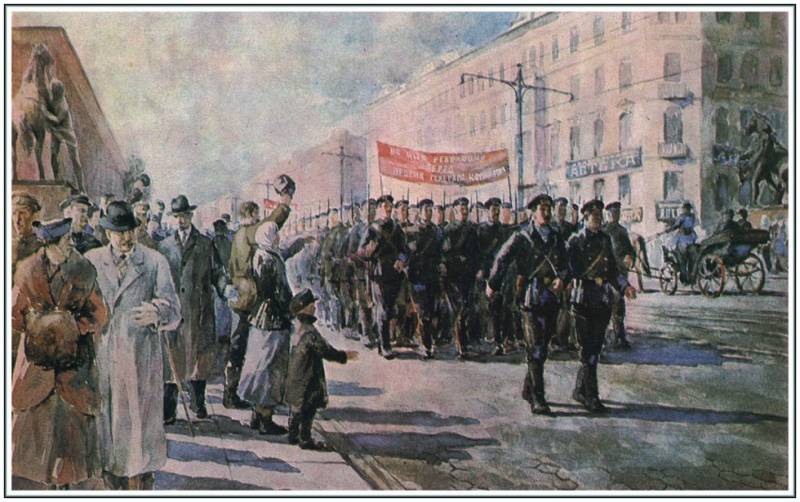

О. Н. Карташев. На подавление корниловского мятежа

В качестве платы большевики потребовали освобождения товарищей, которые были арестованы при разгроме июльского восстания. Некоторые были выпущены из тюрем сразу, другие – вскоре после провала корниловского марша к Петрограду. Троцкий, например, был освобождён 4 (17) сентября – и через несколько дней был избран председателем Петроградского совета.

Провал марша корниловских войск

Корниловские части были остановлены без единого выстрела, и главную роль сыграли агитаторы большевиков и могущественный профсоюз железнодорожников, о котором Зинаида Гиппиус напишет 9 ноября 1917 года:

Не уползти!

Уж разобрал руками чёрными

Викжель – пути».

Отметим, что чёрные руки Викжеля – это не метафора: ладони рабочих-железнодорожников были чёрными от въевшейся угольной пыли и смазки. Иметь такие «некрасивые руки» для Гиппиус и людей её круга было почти преступлением.

В августе 1917 года стараниями железнодорожников двигавшиеся на Петроград части генерала Крымова, по словам Троцкого, «были разметаны по станциям, разъездам и тупикам восьми железных дорог».

Генерал П. Краснов вспоминал:

А вот как описывает Краснов работу большевистских агитаторов:

Обратите внимание: разложение армии большевики себе не приписывали – куда им в этом деле до самого Александра Федоровича Керенского и других либералов Временного правительства!

В разложении армии обвинял Керенского и Деникин, который 29 июля 1917 года на совещании в Ставке сказал ему:

Успешно распропагандирована была даже туземная «Дикая дивизия». Вот как пишет об этом Троцкий:

В роли Лукашенко выступил полковник генерального штаба С. Н. Самарин, который, по словам Керенского, объяснил Крымову (который был его личным другом) «всю безнадёжность дальнейшего сопротивления и всю смертельную его опасность для армии».

Крымов, в отличие от Пригожина, не сбежал в Минск или куда-то еще, а прибыл в Петроград – 31 августа (13 сентября) 1917 года. После разговора с Керенским он застрелился, став единственной жертвой корниловского мятежа.

Во время пригожинского путча жертв, к сожалению, было больше.

Новым Верховным главнокомандующим Керенский назначил самого себя. Начальником его штаба стал один из бывших верховных главнокомандующих Михаил Алексеев, которому и был поручен арест Корнилова и других генералов. Произошло это спокойно и без каких-либо эксцессов – 1 (14) сентября. Корнилов даже не пытался оказать сопротивление или бежать. Через неделю Алексеев подал в отставку.

Деникин писал:

Георгиевцы

Текинцы

Сам Деникин и другие обвиняемые в мятеже офицеры были привезены в Быхов через месяц (до этого они находились под арестом в Бердичеве – в штаб-квартире Юго-Западного фронта).

Последствия

Результаты выступления Корнилова и особенно действий Керенского оказались самыми плачевными.

В политическую жизнь Петрограда вновь включились ушедшие было в подполье большевики, а Троцкий, как мы помним, был избран Председателем Петроградского Совета. Власть Временного правительства еще больше ослабла. Зато усилилась анархия на фронтах, полгода невероятных усилий с целью наведения хоть какого-то порядка в войсках пошли прахом. Падение Временного правительства становилось лишь вопросом времени.

Но, мог ли Корнилов действительно «навести порядок в Петрограде» – при условии, что Керенский выполнил бы прежние договоренности?

Большинство историков считают, что шансов у него не было: направленные в столицу войска были бы распропагандированы не по пути к ней, а непосредственно в Петрограде. Программа, предложенная народу большевиками, была вне конкуренции. Их противникам просто нечего было противопоставить лозунгам «Штык в землю», «Фабрики – рабочим, земля – крестьянам», «Мир хижинам, война дворцам». Кстати, не кто иной, как Николай Бердяев считал большевизм «наименее утопическим» продолжением российской истории, «наиболее верным некоторым исконным русским традициям».

Расследование дела Корнилова

29 августа (11 сентября) 1917 года для расследования дела Корнилова и его соратников была создана Чрезвычайная комиссия. Первые результаты оказались очень неприятными для Керенского, поскольку к 5 (18) сентября следователи пришли к выводу, что действия Корнилова подпадают лишь под статью о «насильственном посягательстве на изменение в России или какой-либо ее части установленного основными государственными законами порядка».

Однако затем и это обвинение было снято, поскольку, как ни крути, но войска шли к Петрограду по распоряжению Временного правительства, и никаких противоправных действий их командиры совершить не успели.

Наконец, осталось лишь обвинение в отказе своевременно сдать должность главнокомандующего. Однако выяснилось, что Корнилов был отстранен от нее незаконно – не указом Временного правительства, а всего лишь частной телеграммой Керенского. А письменного документа с официальным приказом в архиве обнаружить так и не удалось, похоже, что его забыли издать.

В результате все члены партии Конституционных демократов в знак солидарности с Корниловым 9 (22) сентября 1917 года вышли из состава Временного правительства. Подследственных начали постепенно отпускать.

После Октябрьского переворота были освобождены последние заключенные. Генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, Деникин и Марков вышли на свободу последними – 18 ноября (1 декабря) 1917 года. Однако официально Чрезвычайная следственная комиссия закончила работу лишь в июне 1918 года – уже после смерти главного обвиняемого.

Существование заговора генерала Корнилова было объявлено недоказанным.

Гибель Л. Корнилова

Следует сказать, что захватившие власть большевики на первых порах были настроены чрезвычайно миролюбиво. Из тюрем сразу же были освобождены царские сановники, арестованные после Февральской революции.

Многие офицеры и генералы были также отпущены под «честное благородное слово» не воевать больше против революции – и очень многие тут же это обещание нарушили. Среди таковых был, например, генерал и атаман Всевеликого войска Донского Петр Краснов, который потом приветствовал нападение Германии на Советский Союз и возглавлял созданное в Имперском министерстве восточных оккупированных территорий «Главное управление казачьих войск». В мае 1945 года Краснов попал в плен к англичанам и был передан ими представителям советской администрации. По приговору суда он был повешен 16 января 1947 года. В последнем слове Краснов заявил:

Но в 1998 году у московского храма Всех святых предателю Краснову, а также его подельникам – Паннвицу, Шкуро, Доманову, Султану Клыч-Гирею (казнённым вместе с Красновым), был установлен памятник (мраморная плита) с кощунственной надписью:

В 2007 году накануне Дня Победы эта плита была разбита неизвестными:

Однако в 2014 году ее восстановили с новой, тоже кощунственной, надписью:

Вспомним также, что в российских школах наши дети до сих пор изучают клеветнические опусы Солженицына, который открыто называл героями и патриотами власовцев. Не забудем про остающуюся безнаказанной антироссийскую деятельность «Ельцин-центра». И про многолетнюю антисоветскую пропаганду, открыто ведущуюся на многих телеканалах. И спросим себя: имеем ли мы право удивляться очередям на пограничном переходе «Верхний Ларс» в сентябре 2022 года и непрерывно взлетавшим бизнесджетам российских бизнесменов и чиновников 24 июня 2023 года?

Но вернемся в 1918 год и увидим, что даже после убийства Володарского (20 июня) председатель Петроградского Совета Г. Зиновьев решительно пресек попытки самосудов петроградских рабочих против офицеров и буржуа. Он же, кстати, как-то сказал:

В. И. Ленин писал тогда:

Луначарский заявил:

Дата официального объявления начала красного террора известна: 5 сентября 1918 года. Причиной стали события 30 августа 1918 года, когда был тяжело ранен председатель правительства В. Ленин и убит председатель Петроградской ЧК Я. Урицкий. При этом глава ВЧК Яков Петерс заявил в ноябре того года:

Ленин, кстати, к покушению на себя отнесся с философским спокойствием, сказал пришедшему навестить его Горькому:

В 1920 году Ленин попытался отменить смертную казнь, но провести это решение помешала война с Польшей.

Но почему же тогда началась Гражданская война? Ведь еще в ноябре 1917 года Норвежской социал-демократической партией Ленин был выдвинут на присуждение ему Нобелевской премии мира. Его кандидатура была отклонена только по формальным причинам – опоздание заявки. В меморандуме Бальфура от 21 декабря 1917 года, поддержанном Клемансо, указывалось на необходимость

Президент США Вудро Вильсон 8 января 1918 года опубликовал «14 пунктов»: предполагалось освобождение всех русских территорий, предоставление России полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее политического развития, России был обещан прием в Лигу Наций.

Однако Гражданская война все же началась – и начали еë именно «белые».

Тот же Корнилов 20 ноября 1917 года двинулся на Дон – поначалу с преданным ему Текинским полком. В этом соединении поначалу служили 627 молодых представителей знатных ахальских и мервских родов, которые ежегодно перечисляли на его содержание 60 тысяч рублей. Но теперь в нем было 24 офицера и около 400 рядовых.

27 ноября 1917 года у разъезда Песчаники (под Унечей) текинцы были разбиты отрядом Красной Армии, 3 офицера и 264 рядовых попали в плен. Отпустив оставшихся текинцев, Корнилов, переодевшись крестьянином, по железной дороге 6 декабря 1917 года добрался до Новочеркасска, где к нему стали собираться недовольные новой властью офицеры.

Корнилов с офицерами в Новочеркасске, 1918 г.

Но были и те, кто не мог простить Корнилову его участия в событиях Февральской революции. Например, генерал граф Ф. А. Келлер, бывший командир III Кавалерийского корпуса, заявил:

9 (22) февраля 1918 года – всего через месяц после публикации Вильсоном его очень выгодных новой России «14 пунктов», Добровольческая армия численностью в один полк выступила в Первый Кубанский («Ледяной») поход на Екатеринодар. И было много жестокостей – с обеих сторон.

Д. Шмарин. «Ледяной поход» (картина 2008 г.)

Уже 31 марта (13 апреля) 1918 года Корнилов погиб под Екатеринодаром. Деникин вспоминал:

Деморализованная смертью командующего армия отступила на Дон.

На следующий день это место было занято красногвардейцами, которые случайно нашли могилу Корнилова. Его тело отвезли в Екатеринодар, где оно было сожжено.

Однако пламя Гражданской войны уже вспыхнуло, и продолжалась она до 25 октября 1922 года, хотя некоторые считают датой её окончания 16 июня 1923 года.

Информация