Чем заменить экраноплан?

История знает немало фантастических проектов, удивляющих своей смелостью и полной оторванностью от реальности.

Подводные авианосцы (субмарины с гидросамолетом – использовались Японией для символических «бомбардировок» лесов штата Орегон).

Вертикально взлетающая амфибия ВВА-14. Удивительная по красоте машина. Правда, так и осталось неясным, для чего амфибии вертикальный взлет, когда вокруг – бесконечная водная гладь, пригодная в качестве взлетно-посадочной полосы.

«Карманный пистолет» для стратегического бомбардировщика B-36. Мини-истребитель XF-85 «Гоблин», подвешиваемый в бомбоотсеке и выпускаемый при появлении самолетов противника. Бредовый от начала и до конца проект, однако, сумевший дорасти до стадии летных испытаний.

И, конечно же, экраноплан – очередная дерзкая попытка обмануть законы природы. Уникальная конструкция, сочетающая в себе «скоростные качества самолета с грузоподъёмностью традиционных морских судов», способная «передвигаться над водой и твердой поверхностью» и «имеющая самые широкие перспективы в области пассажирских и морских перевозок, спасения людей, потерпевших бедствие на море, а также – в качестве военного транспортного средства для переброски десанта или носителя крылатых ракет». К сожалению, все вышеперечисленные достоинства экранопланов – ложные сведения, широко растиражированные на просторах интернета. Экраноплан не обладает ни одним из этих свойств.

Сравнение экраноплана с кораблем совершенно безосновательно – самые крупные из построенных «монстров» уступают по грузоподъемности даже тяжелым транспортным самолетам, а на фоне кораблей вообще смотрятся, как маленькие изящные шлюпки. Столь же безосновательно сравнение экранопланов с авиацией – самолеты летают в два-три раза быстрее. Последний аргумент – возможность совершать полет над гладкой твердой поверхностью (земля, снег, лед), может вызвать недоумение у пассажиров Ту-154 или Ил-96 – самолету в принципе безразличен рельеф под крылом. Тайга, горы, океан…

В этом легко убедиться на конкретных примерах – в ходе прошлых обсуждений «экранного эффекта» мы неоднократно наблюдали любопытные сцены:

- транспортные экранопланы «Орленок» и «Каспийский монстр» вдребезги проиграли транспортным самолетам Ан-12, Ан-22 и Ан-124 по критериям: «быстрота, стоимость, дальность перевозок», а также по спектру применения и обеспечению безопасности полета. То же самое касается неосуществленного американского проекта «Пеликан» - победы техники над здравым смыслом;

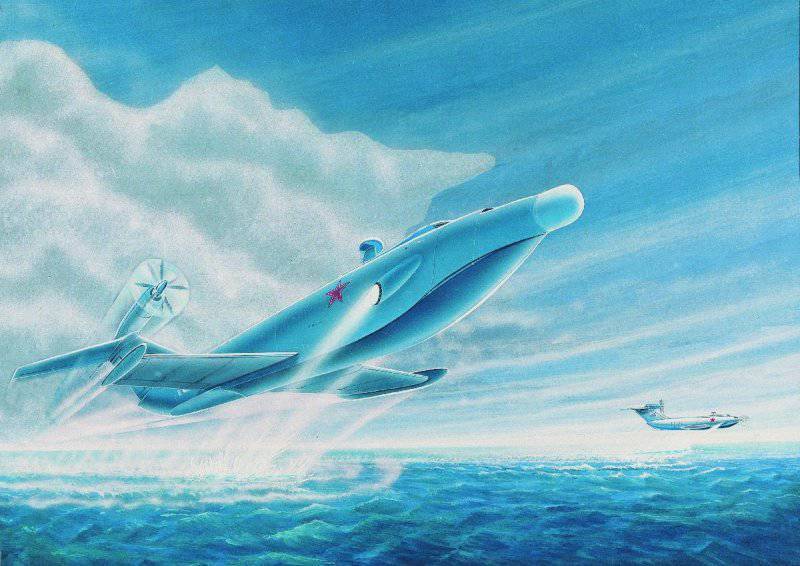

- сравнение боевого экраноплана «Лунь» с кораблями Военно-морского флота тоже вышло не в пользу «гусе-единорога» - новоиспеченный «убийца авианосцев» оказался совершенно беззащитной машиной с минимальным ударным потенциалом. В таких условиях более высокая скорость экраноплана (в лучшем случае – 600 км/ч) уже не имеет никакого значения – для современной реактивной авиации «Лунь» и эсминец одинаково статичные объекты. Только последний может постоять за себя, а боевой экраноплан – нет (если установить на «Лунь» корабельные ЗРК – перегруженный монстр просто не сможет подняться в воздух).

- столь же безрезультатно оказалось сравнение боевого экраноплана «Лунь» со сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22 и Ту-22М – огромная тихоходная машина с крошечным боевым радиусом, смотрелась летающим конфузом на фоне ракетоносцев КБ Туполева. Вдобавок «Луня» возникли проблемы с целеуказанием – летящий у самой поверхности воды, он не видел ничего дальше своего носа (радиогоризонт 20 км). Ну и, наконец, дорого, слишком дорого! – чего только стоят 8 реактивных двигателей НК-87, снятые с широкофюзеляжного пассажирского авиалайнера Ил-86.

- по тем же причинам оказалась утопией идея спасательного экраноплана. «Гусеединорог» попросту не сможет обнаружить жертв кораблекрушения из-за своей малой высоты полета. К тому же слишком малая дальность полета (2000 км) – вопреки всем мечтам, экраноплан «Спасатель» не смог бы спасти экипаж лодки «Комсомолец», затонувшей в Норвежском море.

Нецелеобразность постройки экранопланов-монстров стала ясна еще на этапе их проектирования. Основные причины неудач конструктора Ростислава Алексеева – фундаментальные природные запреты: слишком большая плотность воздуха в нижних слоях атмосферы, а также очевидные трудности взлета с поверхности воды – для преодоления чудовищного сопротивления (осадка экраноплана – несколько метров!) и силы «прилипания» воды к корпусу «Каспийским монстрам» требовались силовые установки невероятной мощности (КМ – 10 (десять!) реактивных двигателей РД-7, снятых с бомбардировщика Ту-22. Расход на взлете - 30 тонн керосина!). Такие показатели, естественно, поставили крест на дальнейшей карьере «гусе-единорогов».

Оправдания, связанные с недостатком времени и средств у Алексеева на совершенствование своих конструкций, не имеют под собой реальных оснований: первое знакомство авиаторов с экранным эффектом (возникновением под крылом динамической «воздушной подушки» при полете вблизи экранирующей поверхности) произошло еще в 20-е годы прошлого века. Ростислав Алексеев серьезно занимался этой темой с 50-х годов, работы шли настолько успешно, что уже в 1966 в воздух поднялся невероятный 500–тонный «Каспийский монстр». Такую конструкцию невозможно воссоздать в кустарных условиях, постройка «Монстра» потребовала колоссальных усилий целого научно-производственного коллектива. Все шло замечательно до тех пор, пока не были получены обескураживающие результаты испытаний. Результат – построено всего около 10 «монстров» различного назначения (включая прототипы и недостроенные остовы).

Для сравнения – вертолетостроение: если не учитывать оригинальные проекты Леонардо Да Винчи, вертолетостроение получило путевку в жизнь в 1911 г., когда инженер Борис Юрьев изобрел автомат перекоса лопастей. Первые полеты на «геликоптерах» начались в 1920-х, с каждым разом все быстрее, дальше и увереннее. Ограниченное применение во Второй мировой войне – и, триумфальный взлет вертолетов в ходе войны в Корее. Добавить здесь нечего – вертолет обладал действительно замечательными качествами.

Посетители сайта «Военное обозрение» справедливо обратили внимание на существование большого количества самодельных конструкций экранопланов, созданных энтузиастами по всему миру. Сейчас экранопланы – по-прежнему популярная тематика, практически на каждой выставке авиационной и морской техники можно встретить стенд с макетами этих машин и яркими буклетами, описывающими их запредельные характеристики и эффективность. Это, наверняка, неспроста…

Неужели легкие экранопланы – та самая искомая ниша применения для этого вида техники?

Предлагаю читателям провести краткое сравнение трех машин:

- современного экраноплана Иволга ЭК-12П (2000 г.),

- древнего «кукурузника» Ан-2 (1947 г.),

- легендарного вертолета UH-1 «Ирокез» (1956 г.).

На первый взгляд, легкий экраноплан выглядит очень привлекательно – не уступая легкомоторной авиации по скорости и грузоподъемности, он не имеет равных в плане топливной экономичности. Но первое впечатление обманчиво, Ан-2 и вертолет «Ирокез» довольно пожилые машины, например, на «кукурузнике» установлен двигатель АШ-62, созданный еще в далеком 1937 году на базе лицензионного «Райт-Циклон». Поставьте на «Иволгу» вместо современных моторов БМВ двигатель от «эмки» и посмотрите, как изменятся характеристики аппарата. И не забудьте сделать скидку на архаичную конструкцию Ан-2 - никаких композитов, пластиков и прочего хай-тека. Тяжелые (зато дешевые и прочные) колеса основных стоек шасси от штурмовика Ил-2. Не самая качественная сборка и аэродинамика. Пассажиры экраноплана «Иволга» сидят в креслах, прижавшись плечом к плечу – пассажиры Ан-2, наоборот, могут свободно встать и прогуляться в конец салона, где на 15-ом шпангоуте установлена сантехническая система типа «ведро» - вещь немаловажная, учитывая «болтанку» во время полета «кукурузника» вблизи поверхности земли.

Ради справедливости можно рассмотреть более современный легкомоторный самолет «Цессна-172» (первый полет – 1955 г.) «Цессну» нельзя напрямую сравнивать с Ан-2, т.к. этот самолет находится в совсем другой весовой категории (макс. взлётный вес – чуть больше тонны). Тем не менее, можно сделать некоторую корреляцию между ТТХ «Иволги», «кукурузника» и «Цессны».

«Цессна-172» берет на борт до четырех человек (включая пилота) и способна преодолеть дистанцию 1300 км со крейсерской скоростью 220 км/ч. Силовая установка – единственный четырехцилиндровый двигатель мощность 160 л.с. Запас топлива на борту – 212 литров.«Цессна-172» показала очень неплохие характеристики, что вкупе с простотой, надежностью и дешевизной обеспечило ей мировой успех. Как результат - маленькая «Цессна» стала самым массовым самолетом в истории авиации.

Из всего этого сравнения следует незамысловатый вывод: легкие экранопланы могут довольно успешно конкурировать с легкомоторной авиацией. Малые размеры, хорошая аэродинамика и низкая скорость полета нивелируют все недостатки, присущие крупным «Каспийским монстрам» и обеспечивают отличную топливную экономичность. Недостатки машины – её цена (достаточно прикинуть стоимость обслуживания двух 12-цилиндровых двигателей от БМВ 7-серии) и ограниченная область применения, связанная с водными пространствами (для самых смелых – заснеженная тундра без частоколов и линий ЛЭП). Вердикт – машина на любителя.

Ахмад Вахиди, министр обороны Ирана

Очень интересная история связана с созданием экранопланов в Иране – несколько лет назад стало известно, что стражи исламской революции приняли на вооружение три эскадрильи летающих лодок – легких одноместных экранопланов типа «Bavar-2» («уверенность» в переводе с фарси). Особенностью иранских машин является дельтавидное крыло – результат работ немецкого авиаконструктора Александра Липпиша, занимавшийся проблемой «экранного эффекта» наряду с Ростиславом Алексеевым.

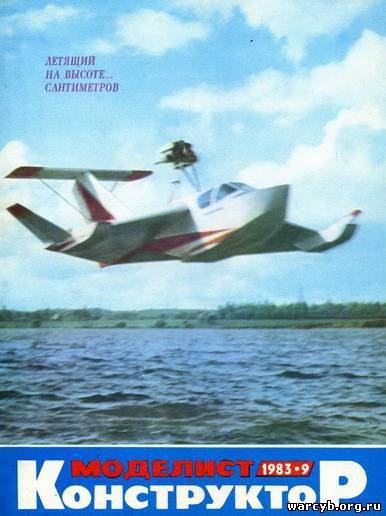

Работы Липпиша были хорошо известны по всему миру, в том числе и в СССР. Еще в начале 80-х годов советские энтузиасты спроектировали легкую летающую лодку, конструкция которой вплоть до отдельных элементов полностью совпадает с конструкцией «Bavar-2». Иранцы лишь незначительно модернизировали экраноплан, заменив тянущий воздушный винт на толкающий и, вероятно, оснастили свои машины оружием и спецсредствами (по официальным данным, «Bavar-2» вооружен пулеметом).

Из уникальных свойств «Bavar-2» - высокая скрытность. Для американского флота иранский экраноплан как Неуловимый Джо, которого никто не ищет, потому что тот никому не нужен. Шутки шутками, но если корпус «Bavar-2» выполнен из дерева, пластика или других радиопрозрачных материалов, обнаружение таких малых целей превращается в действительно сложную задачу. Другое дело, что одноместная легкая боевая машина не представляет какой-либо угрозы для кораблей противника…Впрочем, при наличии отчаянных парней, москитный флот может использоваться для разведки и диверсий, подобных нападениям на танкеры во время Ирано-иракской войны (1980-1988 гг.)

Напоследок мне хотелось бы рассказать оптимистичную историю, связанную с созданием скоростного пассажирского судна глиссирующего проекта А145. Современная российская разработка, воплощенная в металле на Зеленодольском судостроительном заводе. Судно спущено на воду в мае 2012 года.

Судно проекта А145 предназначено для перевозки 150 пассажиров с багажом со скоростью 40 узлов на расстояние до 200 миль в светлое время суток в прибрежной морской зоне. Мореходные качества скоростного пассажирского судна обеспечивают возможность эксплуатации при волнении моря до 5 баллов. Полное водоизмещение судна типа А145 - 82 тонны, силовая установка – два дизеля MTU по 2000 л.с. каждый.

На борту нового пассажирского судна обеспечен достаточно высокий уровень комфорта, в том числе за счет рациональной компоновки и просторного салона с системой мультимедиа, удобных посадочных мест, кондиционеров, трех санузлов, организацией питания пассажиров на борту.

Собственно, я привел в пример этот шедевр судостроения, чтобы показать вам, насколько экономичен корабль по сравнению с экранопланом. Глиссирующему судну типа А145 хватило двух дизелей суммарной мощностью 4000 л.с. Экраноплану «Орленок» в свое время потребовался маршевый турбовинтовой двигатель НК-12 мощностью 15 тыс. л.с., плюс два турбореактивных НК-8, снятых с пассажирского Ту-154.

При одинаковой грузоподъемности (20 тонн, 150 морских пехотинцев) славное детище Ростислава Алексеева было в два раза крупнее и расходовало 28 тонн керосина на 1500 км пути. Разницей в стоимости литра авиационного керосина и солярки можно пренебречь.

Информация