Когда приходит охотник...

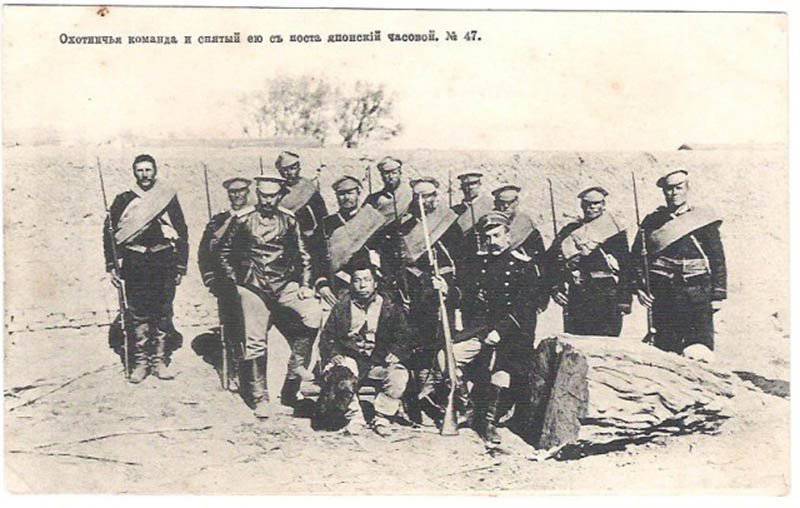

Наша армия так же не обошла стороной «охотников». Прообраз современного спецназа – охотничьи команды императорской армии, укомплектованные только добровольцами из числа самых отъявленных смельчаков. При чём, именно там сформировался особый военный обычай – проводить отборочный экзамен на право называть себя «охотником», так же как и сегодня, бойцы элитных подразделений подтверждают право ношения крапового берета. В «Военном вестнике» ( 10-й номер за 1940 год) офицер Красной Армии Вамор описывает в подробностях эти испытания. Его отец был начальником охотничьей команды, и поэтому Вамор-младший сызмальства приобщался к армейским будням. По этим описаниям мы видим, что в «охотники» попасть было очень не просто: требовалась исключительная физическая выносливость, владение маскировкой, целый комплекс навыков, необходимых разведчику, владение огнестрельным оружием, достойное настоящего снайпера… Тестировалась даже психологическая устойчивость: кандидатов заставляли прыгать в реку с высокого обрыва! С тех пор прошло более 100 лет, но и сейчас бойцы спецназа проходят испытание высотой.

Почему эти отборные подразделения получили наименование «охотничьих команд»? Что общего между воином и охотником? Для ответа на этот вопрос нам предстоит провести целое исследование, и начнём мы, пожалуй, с историко-этимологического словаря современного русского языка.

Слово «охота» имеет два значения. Первое - «желание». До сих пор, руководствуясь этим значением, мы в разговорной речи выражаем проявление своей доброй воли совершить какое-либо действие: «Мне охота...» С этой позиции, «охотник» - человек, изъявляющий желание, то бишь доброволец. Именно добровольцев в русской императорской армии именовали «охотниками», таким же званием нарекали тех, кто подряжался для выполнения особо опасной миссии. И как тут не вспомнить Лермонтова:

Оцепили место в двадцать пять сажень,

Для охотницкого бою, одиночного...

Бойцы-охотнички - это те, кто изъявлял желание выйти «на кулачки», народ потешить и себя показать. То есть любители подраться.

Но пришла пора и для второго значения слова «охота». Открываем тот же словарь и читаем: «охота» - выслеживание дичи. В этом смысле термин «охотник» применяется нами куда чаще. Под охотником мы подразумеваем человека с ружьём, прочёсывающего леса и рощи в поисках объекта охоты. Но что движет современным охотником? Ведь, на сегодняшний день, охота уже не служит инструментом выживания и поддержания благосостояния. За исключением глухих районов тайги. А движет охотником всё то же ЖЕЛАНИЕ, то есть душевный порыв, влекущий его снова и снова за пределы городской черты. А другими словами, инстинкт, доставшийся нам от наших первобытных предков. Благодаря этому древнему инстинкту, охота, являясь безусловно атавизмом, продолжает существовать, как форма поведения. А что же делать? Мы, считая себя венцом творения, остаёмся, прежде всего, животными и в своей деятельности руководствуемся, прежде всего, инстинктами.

Итак, мы вправе говорить об «инстинкте охотника». И о том, что у определённого контингента лиц он явно выражен, выражен настолько, что заставляет их разменивать тепло и уют домашнего очага на холод и сомнительное ожидание зверя в ночных засидках. Уверен, тот же самый инстинкт заставлял во все времена молодых людей связывать свою судьбу с риском военной доли. Не зря тот же самый Вамор охарактеризовал бойцов охотничьих команд, как сорвиголов. Между прочим, выгуливая своего пса, обратите внимание на то, что он постоянно занят именно охотой, хотя она всегда безрезультатна. Получая свой обед из рук хозяина, собака на прогулке всё равно влекома инстинктом, превратившим её в хищника. Так и в человеческом обществе, есть те, кто взывает к разуму: «Зачем?», в противовес «хищникам», вновь и вновь уходящим на охоту. Пусть даже в холостую. Ведь здесь важна сама возможность проявления себя охотником, то есть возможность соответствовать своей природе. И это сильнее разума.

Кстати, отмечу, что именно охота на зверя являлась одной из основных дисциплин, позволяющих держать в постоянной форме личный состав охотничьих команд. Таким образом, инстинкт охотника прочно был увязан с профессиональной деятельностью военного.

Хотя, почему «был»? Война и охота всегда были приоритетом благородного слоя общества! Изучая армейские системы рукопашного боя, натолкнулся на факт взывания специалистов всё к тому же охотничьему инстинкту. Тот, кто его имеет, к войне относится, как к охоте, а к врагу, как к зверю. Именно эта особенность психики позволяет легко лишать жизни живое существо. Без посттравматического синдрома. Человек, относящийся к противнику, как к объекту охоты, перестаёт воспринимать его, как себеподобного, а себя уже не называет убийцей.

Кстати, очень интересный момент охотничьей культуры. Охотник никогда не признаётся в убийстве. Он говорит: «Я добыл оленя... Я взял кабанчика.» Не говорит: «Я убил!». Потому что убивают себеподобных, а это — табу!

Вот мы и подошли к тому, с чего начали. К психологическому комплексу, не позволяющему большинству наших сограждан самозабвенно лупцевать друг друга в полный контакт на спортивных рингах. У любого биологического вида есть генетически запрограммированная программа сдерживания внутривидовой агрессии. «Убивать можно других, таких же, как я — нельзя!» - вот, что каждому живому существу вторит голос природы. Именно это сдерживание не позволяет иерархические разборки превращать в уничтожение своего генофонда. Поэтому и человеку бывает так трудно перешагнуть ту грань, за которой, возможно, чья-то смерть. Можно это списывать на воспитание, но посмотрите: такие вещи творятся и в дикой природе. Это инстинкт и не более. Совершая убийство, человек оказывается не только вне юридического закона,но и вне морали. Когда же мы ввязываемся в драку, наше подсознание воспринимает всё происходящее, как безусловную угрозу для жизни, а сознание мечется под грузом растущих сомнений: что же будет?!

И только охотнику эти сомнения не знакомы. Он хищник по-природе, и его инстинкт — это инстинкт убийцы! Когда охотник делает свой выбор и берёт в руки оружие, он поднимает себя над врагами, превращая их просто в дичь. Драки не будет, будет охота...

Вы спросите, а почему же тогда в среде охотников не принято называть охоту убийством? Всё дело в политкорректности. Убийца — термин, в общепринятом смысле, крайне негативный. Никто же не называет героев войны убийцами, за исключением недобитых пацифистов (да простят мне мою хищную натуру!). А ведь воин убивает, но делает он это, в отличие от бандита, во благо общества. То есть ради выживания всё той же «популяции». Обратите внимание: реализация охотничьего инстинкта в интересах общества! Вот для чего создавалась и развивалась охотничья культура!

Вы уже, наверное поняли, что я не развожу понятия «охотник» и «воин», для меня это синонимы. А «инстинкт охотника» - тоже самое, что и «инстинкт убийцы», термин, на этот раз, знакомый всем практикующим тренерам. И опять он при шёл от американцев. По их утверждению в спорте наибольших результатов добивается тот, в ком наиболее силён инстинкт хищника, свирепого и кровожадного, не признающего авторитетов, сметающего любого конкурента со своего пути, дерущегося до конца и никогда не признающего поражений. Сегодня «инстинкт убийцы» развивают в своих подопечных даже тренера по спортивной гимнастике. В противовес нашему травоядному: «Главное — не победа...»

Резюмируя всё вышеизложенное, подчеркну жизненно важную необходимость отстраивания и расширения влияния на массы воинской культуры. Человек, относящийся к тем самым бесстрашным и агрессивным 2%, может стать как воином, героем и защитником закона, так и бандитом, аморальным хищником и беспринципным убийцей. Всё зависит от той среды, которая его взрастит и воспитает. Инстинкт охотника будет реализован в полной мере, такова воля природы.

Информация