Птица счастья Третьего рейха

Одним из наиболее сказочных проектов, порожденных претензиями немецкого командования на мировое господство, считается постройка суборбитального бомбардировщика, разработанного инженером-ракетостроителем Ойгеном Зенгером.

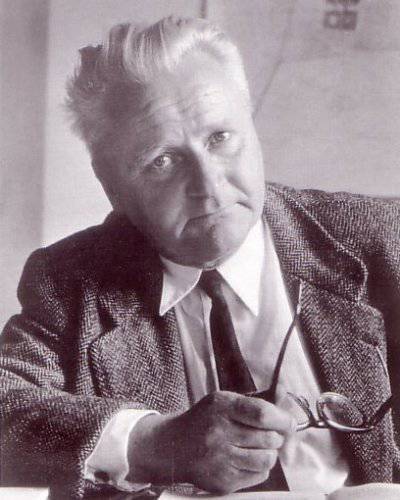

Одним из наиболее сказочных проектов, порожденных претензиями немецкого командования на мировое господство, считается постройка суборбитального бомбардировщика, разработанного инженером-ракетостроителем Ойгеном Зенгером.Австрийский ученый появился на свет в 1905-ом году в поселке Пресниц, расположенном на территории бывшей Австро-Венгрии (а ныне Чехии). Он закончил Высшую техническую школу в Вене и Технический университет города Грац, в котором в разное время обучались такие знаменитые личности как Никола Тесла и Карл Терцаги. После окончания учебы Зенгер остался работать в Венской технической школе простым ассистентом, что давало ему практически неограниченный доступ к лабораторному оборудованию и возможностям экспериментирования. Весной 1931-го года молодой исследователь принял решение сосредоточить все свои усилия на изучении ракетной техники. В течение последующих пяти лет он проводил бесчисленные опыты с ракетными двигателями, значительно продвинувшись в этом направлении.

В результате испытаний значительному усовершенствованию подверглась система охлаждения существовавших в то время жидкостных ракетных двигателей. Топливо, отводя тепло, циркулировало вокруг камеры сгорания, выполненной в виде пятисантиметровой сферы. Благодаря этому двигатели Зенгера показывали необычно большое время работы, достигавшее семнадцати минут и более, что по меркам тридцатых годов прошлого столетия являлось впечатляющим результатом. После публикации своей книги «Техника ракетного полета» в 1933-ем году австрийский инженер получил известность не только среди ракетчиков своей страны, но и за рубежом, включая Советский Союз.

Экспериментальные двигатели Ойгена были небольшими, их тяга составляла около двадцати пяти килограмм, но Зенгер предвосхитил будущее развитие ракетной техники, заявляя в своих работах, что необходимо и уже возможно создавать гораздо более крупные варианты. А в 1934-ом году появилась его первая статья о постройки и применении ракетного бомбардировщика дальнего действия. Очевидно, после этого немецкое военное командование взяло его на заметку. Он подверг анализу ведущую теорию о том, что возвращать в нижние слои воздушного пространства орбитальные аппараты следует под большим углом для быстрого торможения и приземления в точно рассчитанном месте. Ойген Зенгер предложил концепцию пологого входа в атмосферу для смягчения тепловых режимов торможения. Однако не это было самым интересным в его работах. Ученый предположил, что при использовании ракеты с особым аэродинамическим профилем возможен эффект отскока от воздушного слоя Земли. Аппарат, летящий почти параллельно нижним слоям атмосферы, с фюзеляжем, выполняющим функцию добавочного крыла, на высоте около пятидесяти километров способен был теоретически отрекошетить и уйти обратно в более разреженные слои, достигнув отметки в сто километров над уровнем моря. Пролетев какое-то расстояние, он должен снова опуститься в плотные слои и снова отскочить. Само собой каждый последующий отскок будет с все более «затухающей» амплитудой, однако позволит подобному летательному аппарату преодолеть огромную дистанцию. С расчетами талантливому физику помогала супруга Ирена Бредт, занимавшаяся математикой в институте, где работал Зенгер. Ее вычисления показали, что для запуска ракетоплана с необходимой массой в сто тонн потребуется стартовая скорость шесть километров в секунду. Достигнув высоты 260 километров над уровнем моря (то есть безвоздушного пространства ближнего космоса) аппарат девять раз отскочит от нижних слоев и благополучно приземлиться на любой существующий аэродром, пролетев в общей сложности около двадцати трех тысяч километров.

Для доставки его на орбиту модифицировалась популярная в то время ракета-носитель «Титан». Экспериментальная стадия включала в себя полеты в атмосфере, суборбитальные запуски, орбитальные полёты. Отряд пилотов из семи человек, включавший и будущего командира «Аполлона-11» Нила Армстронга, проводил тысячи часов на тренажерах и копии Х-20. Однако в конце 1963-го года госсекретарь по вопросам национальной безопасности США Роберт Макнамара свернул программу. К этому времени уже был назначена дата первого полета – июль 1966-го года и разрабатывались способы стыковки Х-20 с еще несуществующей орбитальной станцией MOL. Потратив более четырехсот миллионов долларов, ВВС США совместно с НАСА изменили свои приоритеты в пользу проектов Джемини и MOL.

Разумеется, самым сложным в проведении подобного эксперимента была разработка механизма или устройства способного придать ракетоплану требуемую начальную скорость. В то время необходимости в создании подобных грузопассажирских или научно-исследовательских судов не было, и работы австрийского ракетчика не пошли дальше формул на бумаге. Однако в конце тридцатых годов в Европе стало не спокойно, близилась война, и приоритеты авиационной промышленности резко поменялись. Идея создания сверхдальнего бомбардировщика неуязвимого для любого существовавшего оружия казался крайне привлекательной.

Командование немецкими военно-воздушными силами искало возможности нанести хоть сколько-нибудь существенный урон американским городам в случае вступления США в войну. У нацистов не было военных баз поблизости от Америки, и они рассматривали различные варианты бомбардировщиков дальнего действия. Зенгер получил заманчивое приглашение поработать на Третий Рейх и встать во главе осуществления собственного проекта. Неизвестно был ли у него выбор, но изобретатель ответил утвердительно и подготовил доклад «Дальний бомбардировщик с ракетным двигателем», разосланный на проверку крупным ученым Германии.

Аналогично американскому проекту были разработаны различные макеты орбитальных самолётов и сформирована группа для лётных испытаний, состоящая из четырех космонавтов, включая Германа Титова. В ходе работы проекта были заложены основы таких программ, как БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан), МиГ-105.11 и ЭПОС (экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт). Программа «Спираль» был окончательно закрыта в середине 80-ых годов после начала более перспективного проекта «Энергия-Буран».

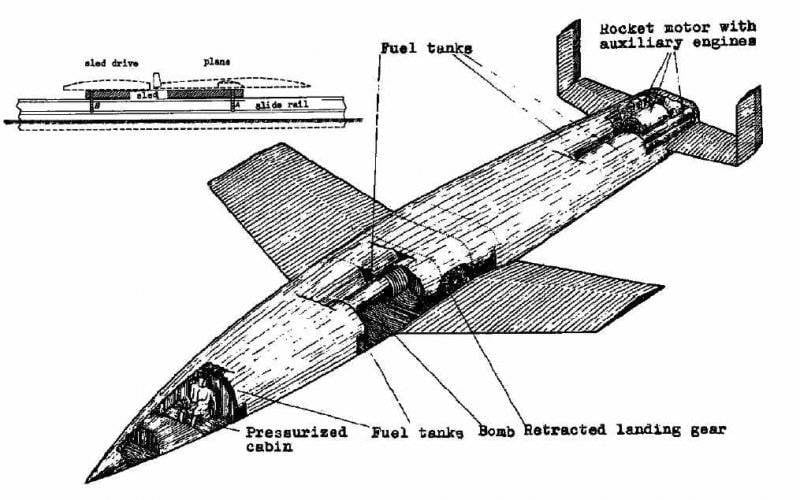

К тому времени Зенгер уже решил, что летательный аппарат необходимо выводить на низкую космическую орбиту с помощью специального монорельса с установленными на нее «салазками». Стартовое ускорение летательному аппарату, укрепленному на тележке и получившему прозвище «Серебряная птица» (от немецкого Silbervogel), должны были придавать тридцать шесть ракетных двигателей типа V-2. Весь проект австриец называл не иначе как «Antipoden Bomber», что означало «бомбардировщик, способный долететь до противоположной точки земного шара». А уже после войны проекту присваивали другие не менее громкие названия вроде «Amerika Bomber» или «Ural-Bomber».

Примерно в это же время в Великобритании был заморожен проект одноступенчатой авиакосмической системы, стартующей с катапульты, под названием HOTOL.

Основываясь на своих знаниях по суборбитальной аэродинамике, Зенгер набросал в работах эскизы внешнего вида будущего космолета. Аппарат имел заостренный носовой обтекатель. Приглаженный фюзеляж с плотным днищем выполнял роль дополнительного крыла, имелись короткие крылья-клинья и хвостовое оперение. В передней половине фюзеляжа находилась герметичная кабина для пилота, а за ней шел отсек для груза или бомбовый отсек, рассчитанный от пяти до десяти тонн в зависимости от дальности полета. Топливо находилось в паре баков, размещенных на фюзеляже в хвосте самолета. Для посадки предполагалось оснащение аппарата трехточечным шасси. Ракетный двигатель тягой в сто тонн должен был работать на керосине и жидком кислороде. Кроме него имелись еще два вспомогательных по бокам от основного. Никаким оборонительным вооружением снабжать аппарат не предполагалось.

Также Ойген Зенгер рассчитал необходимые массогабаритные показатели суборбитального самолета. «Серебряная птица» должна была быть в длину не менее двадцати восьми метров при весе в десять тонн. Размах крыльев достигал пятнадцати метров. Зенгер убедил немецкое руководство в том, что при такой массе летательного аппарата для его разгона с помощью ракетных «салазок» до 500 метров в секунду за двенадцать секунд понадобится выстроить трехкилометровый рельсовый трек. После этого пироболты должны были отстрелить «Серебряную птицу» от тележки, которая, набрав высоту, через тридцать шесть секунд от старта включала собственный ракетный двигатель. По расчетам Зенгера и его супруги выходило, что космолет можно было разогнать до 6000 метров в секунду, подняв на высоту в 260 километров.

Существовало несколько версий использования космического самолета. Стартуя из Германии, бомбардировщик мог по ниспадающей баллистической траектории достичь места бомбометания, а потом, перелетев эту точку, сесть на противоположном конце Земли. Местом приземления космолета оказывалась Австралия или Новая Зеландия, которые нацисты, к их глубочайшему сожалению, не контролировали. А это означало потерю ценного летательного аппарата и менее ценного пилота. Еще одним фантастическим вариантом развития событий в воздухе согласно Зенгеру являлся разворот самолета после бомбометания на 180 градусов с дальнейшим возвращением в пункт старта. Справедливости ради стоит отметить, что ученый все-таки указал на существование небольшого риска при развороте летательного аппарата, идущего на скорости около 1600 метров секунду, из-за поломок различных приборов вследствие чрезмерных перегрузок. В основном же он беспокоился о том, что данный маневр потребует огромных непредусмотренных топливных затрат. Но и это было не все. Формулы австрийского ракетчика показывали, что если космолет достигнет при разгоне 7000 метров в секунду с высотой первого пика 280 километров от поверхности Земли, то возможен облет вокруг планеты с возвращением аппарата в место старта после девятого отскока. Времени на это уходило всего ничего – 3 часа 40 минут.

Все маршруты полета были рассчитаны довольно точно, но появилась одна проблема. Сброс бомбы при облете космолетом всей Земли мог происходить только в местах касания летательным аппаратом плотным слоев атмосферы. А они были определены заранее. И, разумеется, далеко не всегда под этими местами находились важные стратегические пункты. Если быть точным, то из огромного многообразия целей, расположенных на Урале, Сибири, дальнем Востоке и в Америке, оказалось возможным разбомбить только Нью-Йорк. В различных статьях можно встретить информацию о том, что «подарок» для Нью-Йорка нацисты готовили особенный, радиоактивный, похожий на разработанную позднее «грязную бомбу». Правда это или миф доподлинно неизвестно.

Отчет Зенгера содержал подробные исследования аэродинамики полета, взлета и посадки, особенности конструкции летательного аппарата, включая систему собственной разработки для охлаждения камеры сгорания. На основе многочисленных графиков и номограмм показывались протекающие при высоких температурах и давлениях процессы сгорания топлива и его энергетические возможности. Закачивал свой доклад австрийский ученый перечислением целого списка исследований, которые нужно было выполнить перед тем, как приступить к созданию чудо-бомбардировщика.

Удивительно, но задумку Зенгера поддержали. Придерживаясь предложений ученого, командование люфтваффе выделило ему в 1940-ом году место в небольшом городе Траун в Австрии. Там же был основан секретный научно-исследовательский институт для разработки безумного проекта и выделена начальная сумма денег для строительства испытательного полигона. Ученый не терял времени даром и успел к лету следующего года выстроить модель космолета, проведя ее испытания в аэродинамической трубе. Однако в это же время в связи с открытием Восточного фронта рейхсканцелярия издала указ о запрете финансирования всех долгосрочных программ и переводе всех занятых людей на другие проекты. Когда Ойгена Зенгера спросили, сколько ему нужно времени, чтобы закончить проект, он простодушно ответил, что около десяти лет, тем самым поставив крест на работе своей жизни. Программа разработки «Silbervogel» была закрыта, а все материалы, включая чертежи, расчеты и фотокопии, уничтожены.

Однако в начале 1944-го года суборбитальный бомбардировщик «Серебряная птица» пережил свое второе и последнее рождение. После очередной публикации трудов о ракетных двигателях супружескую пару Зенгер-Бредт вспомнили и даже отправили их масштабный проект на рассмотрение лично фюреру. Гитлер в то время хватался за каждую соломинку, обещавшую если не победу, то хотя бы отсрочку близящегося поражения. 6 июня он издал особое распоряжение о продолжении работ, присвоив им статус «оружия возмездия». Но высшее руководство люфтваффе отлично понимало всю невозможность в сложившейся ситуации построить уникальный самолет, не говоря уже о стартовом трехкилометровом монорельсе. Проект «Серебряная птица» задвинули на второй план, отдав весь приоритет созданию баллистических ракет дальнего действия «Фау-2». До окончания войны работы в этом направлении так и не продвинулись дальше чертежей и эскизов.

Также существуют рассказы, что советскими войсками были обнаружены разрушенные останки массивных сооружений, вполне могущих по оценке ряда специалистов являться начальным этапом строительства катапульты проекта «Silbervogel».

После окончания войны Ойген Зенгер попал в плен к союзникам и, как некоторые другие немецкие ученые, отправился работать во Францию. Через некоторое время его перевели в Англию, потом в Швейцарию и, наконец, в 1957-ом году он вернулся в Берлин, где прожил оставшиеся семь лет. Все последние годы физик по-прежнему работал над ракетными двигателями, обратившись к новой фантастической теории по созданию реактивной тяги путем истекания фотонов. Несмотря на то, что не имелось ни малейшей возможности осуществить его проект, ученый получил признание в научной среде. В 1950-ом году его удостоили звания президента Международной академии астронавтики. Иосиф Виссарионович предлагал Зенгеру переехать в Советский Союз, а его работы спустя несколько лет после войны послужили основой крупнейших программ по созданию орбитальных самолетов, развернутых в СССР и США.

Согласно проведенным проверкам вычисления Бредт и Зенгера были во многом неверными из-за отсутствия необходимых аэродинамических, газокинетических и газоплазменных знаний. До сих пор непонятно как ученый думал (и думал ли вообще) бороться при наземном разгоне с разными негативными эффектами, которые появились бы в момент преодоления звукового барьера. А если бы его ракетоплан все-таки полетел, то был бы непременно уничтожен от перегрева при первом соприкосновении с атмосферой из-за отсутствия современных тепловых экранов. А отсутствие бортовых компьютеров делало невозможным правильный расчет траектории входа в атмосферу. Однако подобно многим писателям-фантастам, Зенгер сумел представить в каком направлении будет развиваться ракетная техника спустя многие годы. Лишь в 1981-ом году вертикально стартовал первый космолет «Спейс шаттл», являвшийся второй ступенью ракеты-носителя. Австрийский ученый даже представить себе не мог какие для этого потребовались двигатели, материалы, методы навигации и управления.

Необычность и парадоксальность подобных историй по созданию и использованию авиационных разработок Третьего рейха состоят в том, что уникальные по своим характеристикам летательные аппараты если и оказали какое-нибудь влияние на ход и результат войны, то только тем, что задействовали огромные, ограниченные в условиях военного времени людские и материальные ресурсы, которые можно было потратить с гораздо большей эффективностью.

Информация