Заговор и убийство великого государя Андрея Боголюбского

После похода на Киев, Андрею Боголюбскому необходимо было также наказать и усмирить Новгород. Та же армия, что и разгромила Киев, под началом Мстислава Андреевича пошла на север. В составе армии были владимиро-суздальские, смоленские, полоцкие, рязанские и муромские полки. Поводом для войны стал спор за «Двинскую пошлину», которую Новгород получал от финно-угорских племен и которую с 1169 года двинцы стали платить Суздалю.

Большая рать вошла в новгородские земли и стала опустошать их. Мстислав Андреевич несколько раз предлагал новгородцам вступить в переговоры, но те отказывались. Князь Роман Мстиславич и посадник Якун вооружили народ и готовились к обороне. Осенью 1169 года союзники подступили к стенам самого Великого Новгорода. Четыре раза воеводы водили полки на штурм, но каждый раз новгородцы отбивали их натиск. Новгородцы знали о судьбе Киева, поэтому сопротивлялись яростно. К тому же сказывалось отсутствие единоначалия в осаждающей армии, начались свары, раздоры. Многие осаждающие пришли пограбить богатый Новгород, а не умирать в жестоких боях. Штурмы прекратились, начался голод, падёж лошадей. Мстислав Андреевич отдал приказ отступать. Новгородцы воодушевились и бросились в погоню, разбили несколько отрядов. Захватили много пленных.

Однако это была только тактическая победа Новгорода. Стратегическую победу одержал Андрей Боголюбский – новгородцы подсчитали убытки от войны, крепко подумали и направили во Владимир послов, просить у великого государя прощения. Князя Романа Мстиславича, который отстоял город, выставили вон и пригласили на новгородский стол Рюрика Ростиславича (его предложил Боголюбский, Святослав Ростиславич в это время уже умер). Однако Рюрик не сошёлся с горожанами и уехал на юг - в 1171 году его брат Роман, заняв Киев, дал ему Белгород. Новгородский стол занял младший сын Андрея Боголюбского – Юрий (Георгий). В результате огромная и богатая Новгородская земля была поставлена под контроль царя Андрея Боголюбского, по всем важным вопросам новгородский посадник и архиепископ ездили во Владимир.

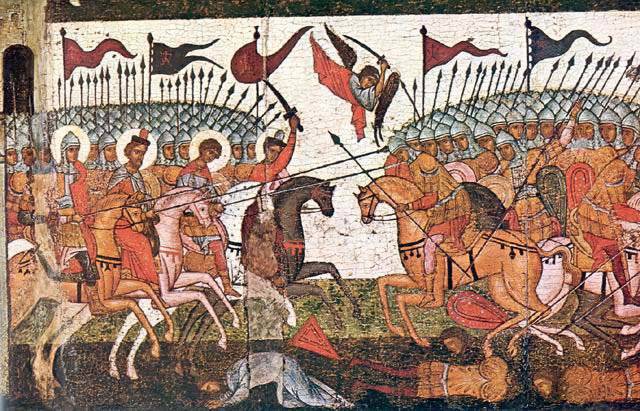

Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году, фрагмент иконы 1460 года.

Продолжение смуты в Киеве

Назначение Глеба Переяславского киевским князем не принесло мира Южной Руси. Мстислав Изяславич не смирился с потерей киевского стола, его притязания поддерживала Византия, Рим и Польша. К тому же он имел и сильную поддержку в самом Киеве. Киевская знать не желала мириться с новыми порядками. Мстислав собрал рать и в марте 1170 года с луцкими, галицкими, туровскими и городенскими полками вошёл в Киевскую землю, занял Поросье и вступил в Киев, жители которого без боя отдали ему город.

Глеб, в свою очередь, собрал силы друзей и родственников, позвал союзных половцев и двинулся на Киев. Тем временем союзники Мстислава, начиная с галичан, струсили и начали уходить, или вступили в переговоры с более сильной стороной. Мстислав, потеряв большую часть войск, не решился вступать в битву и снова бросил Киев. Он отправился на Волынь формировать новую рать, но в августе заболел и умер.

Поход на Волжскую Булгарию 1172 года

Владимирским и муромским землям снова досаждали булгары. Андрей Боголюбский решил предпринять ещё один большой карательный поход. Войска было решено отправить не летом, а зимой, чтобы нагрянуть внезапно. Руководить войсками был поставлен Мстислав Андреевич, который уже себя зарекомендовал как лучший военачальник Боголюбского, его ближайшим помощником был воевода Борис Жидославич. К походу присоединились сыновья муромского и рязанского князей.

Однако с самого в самом начале похода посыпались неприятности. Дружины и полки князей соединились при впадении Оки в Волгу и стали ждать отряды бояр, но те идучи не идяху (отговаривались тем, что мол воевать зимой не время). Пришлось выступать без боярских дружин, что серьёзно ослабило рать. Затем начались морозы и повалили снегопады. Несмотря на это войско Мстислава успешно ворвалось в земли Волжской Булгарии, захватило их столицу – Биляр. Были захвачены богатые трофеи, пленные. На другие города не пошли, передвигаться зимой было сложно, многие ратники обморозились. К тому же булгары собирали ополчение, и складывалось неблагоприятное соотношение сил.

Мстислав начал отводить войска. Рязанцы и муромцы разошлись по своим землям. Пехотные полки были отправлены налегке в авангарде. Сам князь с дружиной остался прикрывать обозы. Войско булгар настигло русский арьергард. Мстислав был вынужден принять бой в невыгодных условиях. Русские дружинники отстреливались, рубились отбрасывая одну вражескую атаку за другой, обоз медленно продвигался к своим. Изматывающее сражение длилось несколько дней, русская дружина отступала, не имея возможности нормально отдохнуть и поесть. Однако русские воины смогли выйти к устью Оки, где их ждали главные силы. Булгары отступили. В этом походе Мстислав сильно заболел и в 1173 году умер. Так Боголюбский потерял ещё одного сына и ближайшего помощника, главную свою опору.

Смерть Глеба Юрьевича и новая смута. Осада Вышгорода

Немного раньше, Боголюбский лишился ещё одной опоры – брата Глеба, который был самым верным сподвижником в Южной Руси. Глеб был надёжным наместником на юге. По свидетельству летописи, князь Глеб был «братолюбец, свято соблюдал крестное целование, отличался кротостью и благонравием, любил монастыри, почитал иноческий чин, щедро подавал милостыню нищим». 20 января 1171 г. Глеб Юрьевич неожиданно скончался.

В Поднепровье у Андрея оставалось ещё два брата – Михаил и Всеволод (в будущем прославится как Большое Гнездо). Надо сказать, что Всеволод вместе с матерью и братом был изгнан Андреем и уехал в Константинополь, будучи 8-летним мальчиком. Однако, несмотря на науку матери, тяга к Руси оказалась сильнее, и он в один прекрасный день вместе с русскими слугами сбежал. Оставил мать и огречившегося Василька, путешествовал по Европе, был при дворах чешского короля и германского императора. Странствующим рыцарем прибыл на Русь и присоединился к братьям, Глебу и Михаилу. Собрал небольшую дружину и поддерживал братьев. Андрей не решился назначить одного из них своим наместником – они были ещё молодыми, нужного веса не имели – одному было 20, другому неполных 18 лет. Заменить Глеба они ещё не могли.

Вокруг киевского стола снова завертелась интрига. Заявил о себе клан Ростиславичей. Из потомков Ростислава Набожного, только старший сын – Роман Смоленский, по нраву напоминал отца. Рюрик Овручский был человеком недалеким, но амбициозным и жадным. Давыд Вышегородский и Мстислав отличались храбростью, и считали, что они сами могут контролировать уделы Киевского великого княжества, без участия Андрея Боголюбского. При покровительстве Боголюбского они усилии свои позиции, и теперь хотели избавиться от попечения. Киевская знать поддерживала их, мечтая восстановить прежнее положение Киева, избавиться от власти Андрея.

Ростиславичи, без согласия Андрея Боголюбского, решили занять Киев и передать дяде – Владимиру Мстиславичу (правда, он вскоре умер). Великий князь выразил своё недовольство, но до конфликта дело доводить не захотел и отдал Киев Ростиславичам – определив на престол главу семьи, Романа.

Ситуация стабилизировалась, но неожиданно события вновь приняли негативный оборот. До царя Андрея дошла весть, что Глеб умер не своей смертью. Доброжелатели из Киева сообщили, что его брата отравили, как и отца. Злодеяние совершил боярин Григорий Хотович. Андрей потребовал провести расследование и выдать ему подозреваемых в отравлении. Ростиславичи забеспокоились, боярин Хотович был одним их тех, кто помогал им занять киевский стол. Могло возникнуть подозрение, что они были участниками убийства Глеба. Ростиславичи отказались выполнять требования владимирского государя.

Андрей разгневался, Ростиславичи бросили вызов делу всей его жизни – единению Руси. Отказывались выдать убийц брата, выказали открытое неповиновение. Боголюбский приказал Ростиславичам уехать в свои уделы, а киевский стол отдать его брату Михаилу. Прямодушный Роман Ростиславич выполнил волю великого князя и уехал к себе в Смоленск. Но Рюрик, Давыд и Мстислав решили сопротивляться. Они, при помощи киевских бояр, проникли в Киев, где находился Всеволод Юрьевич (брат задержался в крепости Торческ). Всеволода бросили в темницу, а великим князем киевским провозгласили Рюрика. Попытались захватить и Торческ, но эта пограничная крепость была крепким орешком и осада успеха не принесла. Михаилу предложили мир, брата и Переяславль, в обмен за отказ от Киева. Михаил согласился.

Однако Боголюбский не принял этого соглашения. Речь шла о принципиальном деле – прежняя смута и своеволие князей, бояр или единая, могучая Русь. Действия Ростиславичей были расценены как мятеж. Андрей прислал к ним своего мечника Михна и объявил приговор: Ростиславичи лишались своих уделов (кроме Романа), Рюрик должен был выехать в Смоленск, под руку брата, а Давыд и Мстислав изгонялись из пределов Русской земли. Такое сообщение взбесило князей, они ответили: «Мы тебя до сих пор имели по любви как отца, а ты с такими речами прислал не как к князю, а как к подручнику и простому человеку…». Послу великого князя обстригли бороду и голову, нанеся тем самым страшное оскорбление великому государю и всей Владимирской Руси.

Ответ был очевиден – владимиро-суздальские полки в 1173 году повёл князь Юрий Андреевич и воевода Борис Жидославич. Владимирский государь поднял дружины и полки других князей, причём разослал приказ выступать всем без исключения, как своим подданным. Ослушаться не посмели, выступила даже дружина Романа Ростиславича. Собралось больше двадцати князей и 50 тыс. войско. Такой рати на Руси давно не видели.

Ростиславичи не думали защищать Киев, они разбежались по своим уделам. Рюрик заперся в Белгороде, Мстислав в Вышгороде со своим полком и полком Давыда, а сам Давыд поехал в Галич просить помощи у Ярослава Осмомысла. Всё войско осадило Вышгород, чтобы захватить в плен Мстислава, как приказал Андрей. Проблема была в том, что это не была единая армия, с общим командованием, жесткой организацией и дисциплиной. В результате повторилась осада Великого Новгорода, причём ещё в большей степени. Пытались взять руководство на себя Юрий Андреевич, Всеволод Юрьевич, старший из князей Святослав Черниговский, но ничего хорошего не получилось.

Надо отметить, что это был весьма грозный признак. Уже в недалеком будущем такое отсутствие единства приведёт к катастрофе на реке Калка, а затем поражению русских князей от войск Батыя.

Многие князья были вынуждены сражаться «неволей», они не хотели защищать интересы Боголюбского. В результате многие держались пассивно, или привычно изменяли. Так, луцкий князь Ярослав Изяславич снесся с Ростиславичами, и договорился, что те поддержат его в претензиях на Киев. В тайные переговоры также вступил Святослав Черниговский – он соглашался поддержать Ярослава, за дополнительный удел. В результате была проведена прекрасная операция по ликвидации сил противника. Оба князя внезапно сняли свои полки и увели прочь. Войско было дезорганизовано. Пошли слухи, что идёт князь Давыд с волынско-галицкими войсками. Началась паника, осаждающие стали беспорядочно отступать. Мстислав, увидев со стен Вышгорода общий переполох, мгновенно отреагировал. Он вывел свою дружину и ударил по отступающим войскам. Вылазка была успешной, бегущие толпы почти не сопротивлялись, многие воины, переправляясь через Днепр в спешке, потонули.

Интересен тот факт, что, несмотря на новое военное поражение, великий князь Андрей снова выиграл в стратегическом отношении (как и во время конфликта с Новгородом). Киевским князем стал Ярослав Изяславич, но он не выполнил обещания отдать удел в Киевском княжестве Святославу Всеволодовичу Черниговскому. Владыка Чернигова двинул войска на Киев, Ярослав бежал в Луцк, оставив в руках победителя свою жену, сына и казну. Однако в это время в черниговские земли вторгся князь новгород-северский Олег Святославич. Святослав ушёл из Киева. Ярослав, получив сообщение, что Киев пустует, вернулся назад и беспрепятственно вошёл в город. Приехав в Киев, князь Ярослав, в отмщение за то, что киевляне не защитили его жену и сына и для того, чтобы собрать выкуп, стал грабить город, не щадя духовенства и монастырей. В этой сваре Ростиславичи крепко подумали и решили восстановить добрые отношения с Андреем. Они попросили прощение за свои действия и признали старшинство владимирского князя. Предполагалось совместными усилиями остановить смуту и посадить в Киеве Романа Ростиславича.

Заговор и убийство великого государя

Проблемой великого государя были не только свары князей и происки Византии, но и элитарные амбиции боярства. Мощное ростово-суздальское боярство с интересом смотрело на новгородские порядки и мечтало установить такие же во Владимиро-Суздальской земле. Их не волновали проблемы единства Руси и общего блага.

Изменить окружающих людей, заставить их мыслить более высокими категориями Андрей не мог. Он строил великую державу, нужную всем русским вместе и каждому в отдельности. Бояре думали только о личной выгоде. До поры до времени враги Боголюбского затаились, выжидая удобного момента. А в это время Боголюбский лишался главных своих опор – умерли старшие сыновья Изяслав и Мстислав, был убит священник Фёдор, отравили брата Глеба Юрьевича. В 1174 году умер брат Святослав, мирно правивший в Юрьеве-Польском, он во всём поддерживал владимирского князя. Круг тех, на кого мог полностью опереться Андрей, постоянно сужался. У него оставалось два сына – Юрий (Георгий), князь Новгородский, и Глеб. Но Глеб, которого отец после смерти Мстислава, попытался приучить к государственным делам, был человеком Веры, больше интересовался строительством храмов и монастырей, делами благотворительности и молитвами. С двенадцатилетнего возраста проводил уединенную духовную жизнь, особенно любил чтение церковных книги и несмотря на юный возраст, княжич избрал для себя подвиг строгого поста и молитвенного бдения. В 1174 году (по другим данным, 1175 г.) он отошёл в мир иной, впоследствии был признан святым.

По сути, Андрей столкнулся с той проблемой, с которой сталкивается любой глава Руси-России, созидающий великую державу. Её решают создание репрессивного аппарата, который время от времени проводит «чистку» элиты, что ведёт к её обновлению и благоразумию. Однако Андрей не смог решить эту задачу. Он не желал лишних конфликтов ни с кем, ни со знатью, ни с греческой церковью. Он даже в итоге принял епископа Леона, другого-то не было.

Совершил Андрей и ещё одну важную ошибку – он решил, что принятие на службу крещённых инородцев: булгар, евреев и выходцев с Кавказа, укрепит его положение. Он искренне полагал, что они, полностью обязанные своим положение великому князю, будут его надёжной опорой. Но многие инородцы крестились только ради получения возможности обогащения и карьерного роста. В первую очередь они думали о наживе. Назначенные наместниками и тиунами (управляющими), они воровали, хищничали. Естественно, что таких людей можно было использовать для организации убийства.

Враждебные политике государя бояре стали группироваться вокруг епископа Леона. К врагам Андрея присоединился и князь Глеб Рязанский. Ситуация складывалась удобная – возле владимирского государя не осталось никого, кто мог бы поддержать его в трудную минуту, или заменить царя. Сын Юрий был в Новгороде, братья Михаил и Всеволод – отменные воины, соратники государя и возможные наследники, были далеко. Заговорщикам надо было спешить, пока Боголюбский не призвал Михаила и Всеволода, как преемников. Глеб Рязанский пересылался с ростовским боярством, обещал военную поддержку. В заговор вошли бояре, придворные, главный воевода Борис Жидославич и даже жена – болгарка. Она изменяла мужу и боялась наказания.

Боголюбский получал тревожные «сигналы», но долго отмахивался от них, не верил. Многие хорошие люди не верят до последнего, что окружающие способны на низкий поступок, меряя их по своим категориям. Он знал, что ростово-суздальские бояре его не любят, злословят, но насильно мил не будешь. Разговоры это одно, а убийство великого князя это совсем другое. Только к лету 1174 года страшный заговор вскрылся. Добросовестные слуги смогли раскрыть измену, которая зрела среди самых высокопоставленных сановников. Среди придворных были сторонники заговора, которые предупредили злодеев, поэтому Борис Жидославич и ещё ряд предателей сбежали в Рязань. Только теперь Андрей окончательно поверил в существование заговора. Он предпринял некоторые меры предосторожности – стал запирать дверь в спальню, положил около кровати меч.

Следствие вскрыло имя одного из заговорщиков – одного из бояр Кучковичей (братьев первой жены великого князя). Он велел казнить предателя. Но князь совершил большую ошибку – он получил доказательства предательства всех Кучковичей, но он их не тронул, они даже остались при дворе. Этим князь подписал себе смертный приговор. Заговорщики решили нанести удар первыми, пока расследование не выявило новых деталей. Был собран отряд из 20 человек, в него вошли Яким Кучкович, зять Кучковичей Пётр, жидовин Ефрем, ключник осетин Анбал и др.

В ночь с 28 на 29 июня 1174 года заговорщики решили убить великого князя. Для начала, чтобы побороть страх, они отправились в погреб и напились. Несколько стражников, которые были в покоях князя, знали предателей, как высоких начальников и подпустили их к себе, не подняв тревогу. Их перерезали без шума. Подкравшись к спальне князя, они постучались. «Кто там?» — спросил Андрей. «Прокопий!» — отвечал стучавший (назвав имя одного из любимых слуг князя). «Нет, это не Прокопий!» — сказал государь, хорошо знавший голос своего доверенного слуги. Андрей стал искать меч, но его заранее вынес один из заговорщиков – Анбал. Убийцы выбили дверь. Началась схватка в кромешной темноте. Князю было 63 года, но это был настоящий воин, он дрался как попавший в ловушку тигр. Опрокинул первых нападающих, одного из них приняли за князя и ранили. Дрался он долго, но его рубили и кололи, он потерял много крови и упал.

Злодеи решили, что он умер, и снова ушли в винные погреба. В это время князь очнулся, он обладал действительно богатырским здоровьем. Андрей смог спуститься по лестнице и попытался спрятаться. Убийцы услышали шум и решили проверить, что там. Не нашли тело князя в спальне и пришли в полный ужас – если князь успеет поднять народ, их разорвут. Отбросив осторожность, они запалили свечи и стали искать князя по кровавому следу. Когда они нашли князя, тот читал молитву, они его добили. После этого злодеи прошлись по дворцу, убивая верных слуг князя и стали обчищать казну. Для простых людей открыли винные подвалы и кладовые, чтобы замести следы убийства во всеобщем хаосе.

Труп убитого государя валялся на улице. По легенде, забрать тело князя решился лишь Кузьмище Киянин, пришедший из Киева печерский монах. Ему угрожали, но он не дрогнул и заставил убийц уступить. Убийство князя привело к беспорядкам. В одних местах убивали сторонников Андрея. В некоторых селениях местах убивали тиунов, которые грабили народ, громили их дворы. В третьих селах и во Владимире народ был разъярен убийством их любимого князя – начались погромы домов знати. Убийцы благоразумно не стали ждать пока очередь дойдёт до них, нагрузив длинный обоз добычей, уехали в Ростов. Их там осуждать не думали, в Ростове на их стороне был даже епископ Леон. Он своё отношение к убийству показал очень хорошо – тело князя 9 дней лежало без погребения. Священник Микула вынес из храма икону Владимирской Божьей Матери и устроил крестный ход. Это отрезвило горожан, буйства постепенно прекратились. Русские священники организовали народ, и траурное шествие отправилось в Боголюбово. Взяли гроб с телом князя и несли его на руках. Князя Андрея отнесли в построенный им город и положили в Успенском соборе.

Непосредственных убийц великого государя смог через некоторое время покарать брат Андрея – Всеволод Большое Гнездо. Кучковичи, неверная жена и прочие были казнены жестокой смертью. Убийцам переломали кости и повесили, а жену-предательницу утопили.

Источники:

Византия и Русь. М., 1989.

Воронин Н. Н. Андрей Боголюбский. М., 2007.

Карпов А. Ю. Юрий Долгорукий. М., 2006.

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях главнейших ее деятелей. М., 2007.

Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. — Л., 1987.

Рыбаков Б.А. Рождение Руси. М., 2003.

Татищев В. Н. История Российская (в 3-х томах). Т. 2. М., 2003.

Успенский Ф. И. История Византийской империи. В 5 кн. М. 2002.

Шамбаров В. От Киева до Москвы: история княжеской Руси. М., 2010.

Информация