Винтовка мау-мау

как мы хотим.

На случай разных бед,

У нас есть пулемёт «Максим»,

У них «Максима» нет.

Хилэр Беллок

Люди и оружие. Многие из нас, ребятишек 50–60-х годов прошлого века, делали себе игрушечное оружие для игры в войну, причем некоторые образцы у нас даже стреляли, и не только бумажными пистонами, но и… капсюлями «Жевело», которые тогда продавали в охотничьих магазинах свободно. Некоторые «винтовки» снабжались затворами из… оконных шпингалетов. И выглядели они вполне достоверно.

Впрочем, самодельное оружие, причем не игрушечное, а боевое, делали у нас и взрослые. Например, наши советские партизаны в немецком тылу в годы Великой Отечественной войны. Но вот самодельное оружие… в Африке. Ну, понятно, что там во все времена ковали наконечники копий, жуткого вида метательные ножи… Но вот огнестрельное оружие… Оказывается, делали африканцы и его, и не только делали, но и активно применяли в боях против англичан ещё в середине прошлого века.

И самое интересное, что британцы, по крайней мере, один экземпляр такого самодельного ружья сохранили, и находится оно в Королевском арсенале в Лидсе. Я, честно говоря, был очень удивлен, когда на него там наткнулся, изучая их виртуальную коллекцию. Называлось оно «ружье мау-мау», а устроено оно было проще некуда.

Ствол был изготовлен из металлической трубы, причем на конце ствола с двух сторон была вырезана небольшая полоска металла и согнута на 90 градусов. Так у этого ружья появилась мушка! Ствол соединен с ложей металлической лентой, которая крепится к ложе винтом, но при этом закрывает мушку! Спусковая скоба представляет собой полосу металла, согнутую в форме буквы U и закрепленную двумя винтами.

Затворный узел представляет собой металлический цилиндр, внутри которого находится боек. Цилиндр скользит по металлической пластине вогнутой формы, прикрепленной к ложе двумя гвоздями. И он может поворачиваться для запирания на 45 градусов вправо, при этом в вырез в дереве ложи заходит полая трубка – рукоятка взведения.

Спусковой рычаг, соединенный со спусковым крючком и с механизмом ударника, удерживается в поднятом положении пружиной. Боек представляет собой болт, ввинченный в затвор и остро заточенный. Вокруг ствола имеется небольшой зазор в месте входа затвора в ствол. При оттягивании металлической трубки узел ударника втягивается в цилиндрический корпус. Когда его отпускают нажимом на спусковой крючок, следует выстрел.

Ложа состоит из одного куска дерева. К ней добавлен тканевый ремень, который привязывается к спусковой скобе и закрепляется двумя гвоздями на конце цевья по направлению к стволу. Длина ружья составляет 953 мм. Длина ствола: 512 мм. Вес: 2 кг. Боеприпас: английский патрон .303 (7,7х56 R).

Ружье мау-мау из Королевского арсенала в Лидсе

Где и как кенийские повстанцы делали такие вот ружья, совершенно неизвестно. Но делали! Более того, в Музее Независимости в Найроби имеется целая витрина с самодельным оружием повстанцев, где чего только нет, включая и винтовки, и пистолеты!

Вот с таким оружием в руках кенийцы – а восстание этих самых мау-мау произошло именно там, как раз и боролись против британских колонизаторов. Ну а о том, что это было за восстание, как проходило и чем оно закончилось, мы сейчас и поговорим об этом.

Началось оно в 1952 году, а участвовали в нем такие кенийские народности, как кикуйю, эмбу и меру. Считается, что свое название «мау-мау» это восстание получило от самоназвания группы ополченцев, хотя сами его участники утверждают, что назывались иначе – Кенийская армия земли и свободы (KLFA), а называть повстанцев мау-мау придумали англичане.

Причиной восстания стала колониальная политика Британской империи и отчуждение земель коренных африканцев в пользу белых поселенцев. Принятое колонизаторами трудовое законодательство также ущемляло права африканских рабочих.

Интересно, что белые поселенцы были также недовольны политикой властей. Им казалось, что администрация слишком заботится о кенийских фермерах, что ущемляло интересны их, белых. Ну а коренные кенийцы предлагавшиеся правительством реформы считали явно недостаточными.

Все эти противоречия в итоге и вылились в «восстание мау-мау», начавшееся в 1950 году. В стране началось активное партизанское движение, убийства колониальных чиновников, белых поселенцев и африканских коллаборационистов. Однако только лишь в октябре 1952 года британский губернатор объявил в стране военное положение, после чего началась операция «Джок Скотт», в ходе которой начались аресты активистов мау-мау.

Но и эти аресты, и карательные рейды британской армии успехами не увенчались, прежде всего из-за отсутствия толковой разведки и агентуры в рядах повстанцев. Вроде бы задерживать инсургентов было очень легко, так как под мышкой у членов мау-мау находились заметные шрамы, наносившиеся при вступлении в эту «организацию». Однако сколько их не ловили и в тюрьмы не сажали, меньше их все равно не становилось.

В ответ на атаки повстанцев 24 апреля 1954 года была начата операция «Наковальня». Столица Найроби была объявлена на осадном положении, жителей города тщательно проверяли на предмет связей с мау-мау, обыскивали дом за домом, искали оружие, а всех выявленных и подозрительных отправляли в концлагерь. Атаки на партизан повели одновременно войска и авиация.

Вдоль леса в Абердэре прокопали пятидесятимильный ров и установили заграждения из колючей проволоки, вдоль которого на расстоянии полумили один от другого располагались полицейские посты. Запрещалась всякая хозяйственная деятельность в радиусе трёх миль от леса.

Интересно, что в числе участников подавления этого восстания был Иди Амин, в будущем пожизненный президент Уганды, и в то время сержант английской армии, вошедший в историю как один из наиболее радикальных африканских трайбалистов*. Впрочем, он, несомненно, очень многому научился у своих командиров – англичан.

С 1955 года против мау-мау британцы начали использовать отряды амнистированных повстанцев, руководствуясь мудрым правилом колонизаторов «разделяй и властвуй» и «пусть цветные убивают цветных». Группы местных жителей с ножами в руках должны были прочёсывать леса, двигаясь цепью плечом к плечу, и резать всех пойманных на «очень мелкие кусочки».

Впрочем, повстанцы дружелюбием в отношении коллаборационистов тоже не отличались. Так, в ночь 25–26 марта 1953 года в посёлке Лари мау-мау они заживо сожгли 120 лояльных кикуйю, загнав их в хижины, вмести с женщинами и детьми.

Позднее восстание мау-мау обросло мифами и легендами. По большей части с негативным содержанием относительно мау-мау. Мол, убивая европейцев, они пожирали их трупы, то есть практиковали каннибализм, а ещё занимались скотоложеством в ритуальных целях.

Несомненно, многие действия мау-мау были исключительно жестокими. Но дело в том, что зверств хватало с обеих сторон. Так, Бен Макинтайр и Билли Кенбер 13 апреля 2011 года в статье в «Таймс» «Жестокие избиения и сожжение заживо подозреваемого: что раскрывают секретные файлы Мау-Мау» написали о том, что губернатор Кении в телеграмме государственному секретарю по делам колоний сообщил об обвинениях в крайней жестокости, выдвинутых против восьми европейских окружных офицеров.

В их число входили «избиения и сожжения двух африканцев во время допроса» и одного офицера, обвиненного в «убийстве путем избиения и поджаривания заживо одного африканца». Причем никаких мер в отношении обвиняемого предпринято не было.

Один британский офицер так описывал свои действия после захвата трёх известных мау-мау:

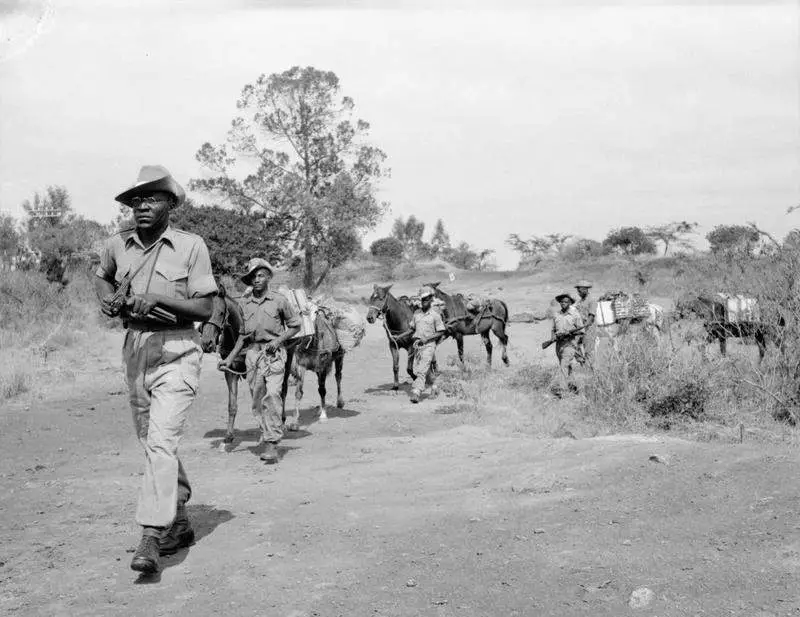

Английские колониальные войска занимаются подавлением восстания мау-мау. Фотография из Имперского военного архива

Другой белый поселенец из особого отдела полицейского резерва Кении тех лет так описал допрос мау-мау, подозреваемых в убийстве, в котором он помогал:

Пытки были совершенно дикими, хотя совершались вроде бы цивилизованными людьми. Достаточно сказать, что бутылки, оружейные стволы, ножи, змеи, ящерицы вкладывались в распоротые животы кенийцев мужчин и во влагалища женщин.

Точно число убитых африканцев подсчитать очень трудно, однако ряд британских исследователей считает, что их могло быть от 50 000 до 70 000 тысяч.

Зато сегодня членов мау-мау власти Кении считают героями войны за независимость, отдавших свои жизни за освобождение кенийцев от колониального рабства. В стране введен национальный праздник День Героев, который отмечается 20 октября. И опять-таки, интересно, что он заменил другой праздник, посвящённый первому президенту независимой Кении, который… осуждал террор мау-мау.

21 января 2019 года в британской газете «Морнинг Стар» вышел материал об уничтожении Форин-офисом (министерством иностранных дел Великобритании) документов о подавлении восстания мау-мау. Выяснилось, что МИД Британии годами врал общественности о том, что они якобы были «утеряны».

И только после того, как несколько кенийцев, выживших в те годы, обратились в лондонский суд, Форин-офис сумел «разыскать» несколько папок с документами, уцелевших буквально чудом. И эти документы подтвердили и чудовищную жестокость колониальных властей в Кении, и факт того, что британские чиновники, как могли, старались скрыть свои преступления.

Нашли фразу генерального прокурора британской администрации в Кении:

Далее газета написала, что МИД Британии принес публичные извинения перед историками за уничтожение документов по этим делам. Но вот уверенности в том, что он откажется от практики уничтожения документов в дальнейшем, нет ни у кого…

* Трайбализм (от англ. тribe – племя) – разновидность этнического национализма, «племенной» этноцентризм. Выражается в культурно-бытовой, культовой и общественно-политической обособленности своей этнической общности, стремлении законсервировать атрибуты первобытности. Проявляется в протекционизме и предоставлении привилегий доминирующей этнической общности и дискриминации всех остальных.

Использованная литература:

Anderson, David. Histories of the Hanged: The Dirty War in Kenya and the End of Empire (англ.). – London: Weidenfeld and Nicolson, 2005. – ISBN 0-393-05986-3. Chapter 3.

Elkins, Caroline. Britain's Gulag: The Brutal End of Empire in Kenya (англ.). – London: Pimlico, 2005. – ISBN 1844135489.

Blacker, John. The Demography of Mau Mau: Fertility and Mortality in Kenya in the 1950s: A Demographer's Viewpoint // African Affairs. Oxford University Press, 2007. – Vol. 106, no. 423. – P. 205–227.

Информация