Ярл Биргер Магнуссон. Король без короны

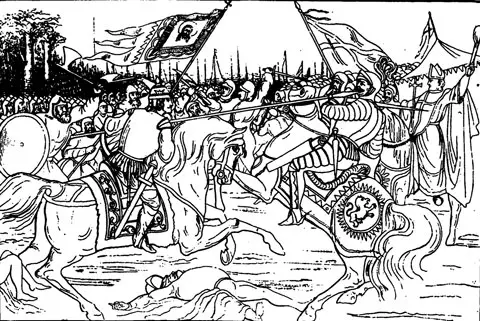

Поединок Александра и Биргера на картине Н. Рериха (1904 г.).

Канонизированный лишь в 1547 году Александр уже увенчан нимбом

Самым известным правителем Швеции в нашей стране, безусловно, является Карл XII – противник Петра I в Северной войне (родился в 1682 году, правил в 1697–1718 гг.). А вот почетное второе место досталось жившему в далеком XIII веке ярлу Биргеру – лишь потому, что он, как полагают, в 1240 году в небольшой по масштабам битве вступил в поединок с новгородским князем Александром Ярославичем (Невским) и был ранен в лицо.

Надо сказать, что Биргер Магнуссон – человек в Швеции очень известный и популярный. Вот что говорится о нём в составленной в 1320 году анонимной «Хронике Эрика»:

с толком и разумом жизнь в нем устроить.

Замок грозящий, скажу без прикрас,

выстроен – это был ярла наказ.

Замок тот к озеру путь охраняет,

козни карелов теперь не пугают.

Вновь оживились озера воды –

по берегам девятнадцать приходов

расположились и семь городов.

Тихо и радостно. Горя следов

нет и в помине у мирного брега.

Нет и языческих страшных набегов».

Эту статую работы Бенедикта Эрланда Фогельберга можно увидеть в Стокгольме на Рыцарском острове (Риддархольмене), XIX век

О Биргере мы и поговорим в этой статье.

Происхождение ярла

Биргер Магнуссон родился в знатной семье Фолькунгов («дом Бьельбу»), скорее всего, в 1210 году (по крайней мере, так считают в Швеции). Однако в некоторых источниках указывается 1216 год. По линии отца он вел происхождение от «авторитетного» шведского вождя Фольке Толстого, по матери – и вовсе от короля этой страны Сверкера I.

Герб Биргера

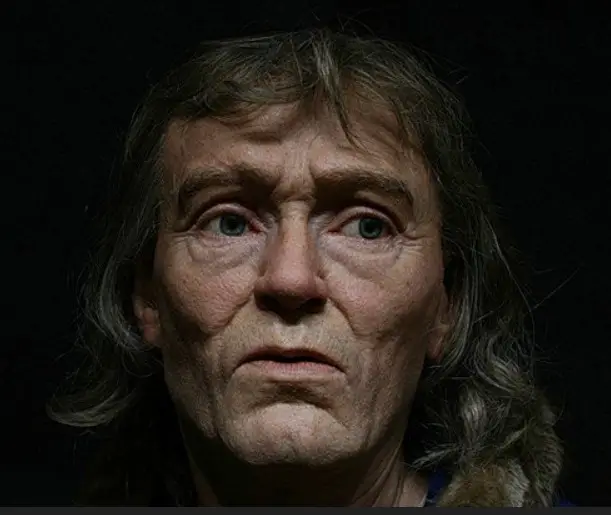

Это реконструкция лица Биргера, выполненная шведским археологом и художником Оскаром Нильссоном (музей средневекового Стокгольма):

О его внешности Нильссон писал:

Оставим на совести Нильссона упоминание «ямочки на подбородке», наличие или отсутствие которой по черепу определить невозможно.

В такой же ситуации М. Герасимов совершенно безосновательно изобразил Андрея Боголюбского с эпикантусом (часть складки верхнего века у внутреннего угла глаза) и сделал русского князя монголом – на том основании, что его матерью была половецкая княжна. Но уже доказано, что половцы – европеоиды, вот как выглядит половецкий воин из погребения у села Квашниково на правильной и строго научной реконструкции Г. В. Лебединской – заведующей лабораторией пластической реконструкции Института этнографии АН СССР (сейчас – Институт антропологии и этнологии РАН), автора вышедшего в 1998 году методического руководства «Реконструкция лица по черепу»:

Вернемся к ярлу Биргеру и его внешности.

Упоминавшийся выше Оскар Нильссон называет его человеком ростом 175 сантиметров с «изрядно изношенным» позвоночником.

В первый раз имя героя нашей статьи в исторических документах встречается в 1237 году, когда состоялась свадьба Биргера и сестры короля Эрика XI Шепелявого – Ингеборг. В этом браке родились 8 детей.

О короле Эрике XI в упоминавшейся выше анонимной «Хронике» говорится:

Он был еще и бездетным, а страной фактически правил двоюродный брат Биргера Магнуссона – ярл Ульф Карлссон, который даже имел право чеканить собственную монету. Его прозвище – Фаси, по одной из версий, означало «Ужасный». Он умер лишь в 1248 году.

Таким образом, в 1240 году Биргер не был ни правителем Швеции, ни тем более шведским королем («королем римлян»), как утверждается в «Повести о житии Александра Невского».

В шведских источниках, кстати, ничего не говорится ни о битве на берегах Невы, ни о ранении в ней Биргера – и вообще ничего не сообщается о событиях 1240 года. Возможно, столкновение с русскими было столь незначительным, что о нем не сочли нужным даже упомянуть.

А вот в 1238 году Биргер действует весьма активно: выступил судьей в тяжбе монастыря Нюдала и окрестных крестьян, а потом подавил языческое восстание финского племени хяме (емь русских летописей) – происходило это в рамках небольшого крестового похода, объявленного в 1237 году римским папой Григорием IX.

Возможно, именно тогда (в 1238 году или чуть позже) и произошла какая-то пограничная стычка между шведским и новгородским отрядами. Речь, конечно, не шла о прямой угрозе Новгороду: для большой войны у Биргера тогда просто не было ни сил, ни полномочий. Но он вполне мог попытаться обложить данью прибалтийские племена, уже платившие её Новгороду. И тогда возмущенные новгородцы должны были приказать князю Александру (который, как и все прочие новгородские князья, был всего лишь «министром обороны» этой торговой республики) разобраться с иноземными «рейдерами».

Что же сообщают нам о тех событиях русские источники?

Невская битва, Александр Ярославич и таинственный вождь шведов

О сражении на берегах Невы можно прочитать в Новгородской Первой Летописи, Псковской Первой летописи и «Повести о житии Александра Невского» («Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра»). Причем, как полагают, «Повесть о житии» писалась независимо от летописей – как литературное произведение агиографического жанра. И ни в одном из этих источников не называется имя предводителя шведского отряда, а рассказ о его поединке с Александром содержится только в «Повести».

Существуют 13 версий «Повести о житии Александра Невского», а полных списков сохранилось 11. В некоторых из них князь сражается мечом, и исследователи отмечают сходство с «Житием Благоверного князя Довмонта, во святом крещении Тимофея», где говорится:

В других списках «Повести о житии Александра Невского» этот князь сражается копьем:

А перед этим в «Повести» рассказывается о «видении старца Пелугия», что сразу же снижает степень доверия к этому источнику:

Вкратце:

Произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру».

Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его. Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно встретив князя Александра, поведал ему одному о видении».

Видение старейшины Пелугия перед Невской битвой. Миниатюра из рукописи жития Александра Невского, XVI в.

Любопытно, что Александр в это «видение» либо не поверил, либо испугался, что не поверят другие:

Итак, имя «короля римлян» даже в «Повести о житии Александра Невского» не называется. На шведском троне, как мы помним, сидел Эрик XI, а управлял страной ярл Ульф Фаси.

Откуда же взялся Биргер?

Из трудов Н. Костомарова, который и отождествил «короля римлян» с Биргером. В частности, он пишет:

Хотя, согласитесь, что гораздо проще «хватить» убегающего противника не по лицу, а по спине или затылку.

Поединок Александра и Биргера на гравюре из книги М. Хитрова «Святый благоверный великий князь Александр Ярославич Невский» (1893 г.). Никто не убегает, противники сошлись лицом к лицу.

Но, поскольку предводитель шведов назван королем, А. Н. Кирпичников и Р. Г. Скрынников предложили считать его Ульфом Фаси. А некоторые и вовсе утверждают, что к берегам Невы прибыли и Ульф, и Биргер. Но, если у Биргера, который воевал в Финляндии в 1238 году, еще был какой-то шанс встретиться в бою с новгородцами, то у правителя Швеции Ульфа Фаси имелись дела поважнее.

Путь к власти

В 1248 году после смерти ярла Ульфа Фаси Биргер изгнал из страны его сына Карла. В 1260 году тот погиб в битве при Дурбе (Курляндия), в которой тевтонцы и союзные им шведы, датчане, эсты и курши потерпели поражение от войск Великого князя Литовского Тройната.

А что же делал занявший место Ульфа Фаси Биргер?

Придя к власти, он вновь отправился воевать в Финляндии, но в 1250 году вернулся, получив известие о смерти короля Эрика XI. Знатные люди страны не позволили ему самому занять престол, однако новым королем был провозглашен 11-летний сын Биргера с нетипичным для Швеции именем Вальдемар.

Дело в том, что его мать происходила из датской династии, где это имя стало популярным со времен короля Вальдемара I, родившегося от дочери Великого князя Мстислава Владимировича и названного в честь деда – Владимира Мономаха. Жена Биргера была внучкой Вальдемара I (который также был женат на какой-то русской княжне Софье) и четвероюродной племянницей Александра Невского. Биргер стал регентом при сыне, именуя себя «герцогом Швеции» (Dux Sweorum – латынь), но шведы называли его «королем без короны».

А вот титул ярла Биргер… отменил – некоторые полагают потому, что захотел стать последним ярлом в истории Швеции.

Регент Биргер на гравюре 1700 г.

В 1251 году против него подняли мятеж собственные родственники, но были разбиты.

В 1254 году умерла первая жена Биргера – Ингеборг. В 1261 году он вступил в брак с Мехтхильдой Гольштейнской, вдовой датского короля Абеля, которая родила ему дочь Кристину.

Ярл Биргер и Андрей Ярославич

В 1252 году в Швецию бежал великий князь владимирский Андрей Ярославич.

Андрей Ярославич на Владимирском престоле, миниатюра Лицевого летописного свода

Против него тогда выступил родной брат – Александр (Невский), который не поленился съездить в Орду и лично привести на Русь печально знаменитую «Неврюеву рать» – это был первый поход монголов на Русь после Батыева нашествия. И, как считают многие историки – еще более страшный: потому что теперь монголов вели русские, которые помогали им искать прятавшихся по лесам крестьян. На потенциального союзника Андрея – Даниила Галицкого, отправилось войско Куремсы. Ну, вы помните:

Настало на Руси.

Что день, то брат на брата

В орду несет извет...»

(А. К. Толстой «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»).

Летописец передает слова Андрея Ярославича:

Попавшие в плен дружинники Андрея были ослеплены – по личному приказу Александра.

Софийская Первая летопись сообщает, что в Швеции Андрей был принят «с честью» – принять его так в то время мог только Биргер. В исландской «Саге о Хаконе, сыне Хакона» можно прочитать, что Андрей Ярославич в 1253 году сопровождал регента в его поездке в Гётеборг, где был заключен мирный договор между Норвегией, Швецией и Данией:

В 1256 году Андрей Ярославич вернулся на родину, примирился с Александром и признал власть монголов, в 1257 году ездил в Орду. В 1263 году (после смерти Александра Невского) в соответствии с лествичным правом он просил хана Берке передать ему Великое Владимирское княжение, но тот сделал выбор в пользу его младшего брата Ярослава. Однако два его потомка все же получали великокняжеский престол – Александр Васильевич в 1328–1331 гг. и Дмитрий Константинович Суздальский в 1359–1362 гг.

Андрей Ярославич известен как предок князей Шуйских (которые вели происхождение от суздальских и нижегородских князей). Самыми известными потомками Андрея стали полководец Михаил Васильевич Скопин-Шуйский и царь Василий Иванович IV Шуйский (годы правления: 1606–1610).

Во главе Швеции

Изображение Биргера в монастыре Варнхем, Швеция

Биргер был очень успешным и популярным правителем. В Швеции стали регулярно собираться налоги, что позволило построить много крепостей и церквей. По инициативе Биргера в 1249 году была основана Хямеенлинна (в настоящее время этот город находится на территории Финляндии) в 1250 или 1252 году – Стокгольм. А ведь до тех пор в Шведском королевстве было всего 4 города – Сигтуна, Скара, Висбю, Кальмар.

Шведские девушки получили право претендовать на наследство отцов – их доля должна была быть не меньше половины от доли братьев. Были запрещены пытки раскаленным железом. Расширялись международные связи. Своего сына – короля Вальдемара I, Биргер женил на дочери короля Дании – Софии.

Бюст Вальдемара I Биргерссона в кафедральном соборе Скары

Королем Швеции стал и его младший брат – Магнус. Их потомки правили Швецией до середины XIV века.

Эрик Биргерссон стал герцогом Смоланда, Бенгт – епископом Линчёпинга и Финляндии. Старшая дочь – Рикица Биргерсдоттир стала королевой Норвегии, Катарина вышла замуж за Зигфрида Ангальт-Кёттенского, Ингеборг – за Иоганна Саксонского. Торговые договоры были заключены с Англией, Любеком и Гамбургом.

Против Новгорода регент и герцог (Dux Sweorum) Биргер не воевал. Возможно, и были какие-то мелкие пограничные стычки, но они не удостоились упоминания в шведских хрониках и русских летописях.

Биргер Магнуссон умер в 1266 году. Вот как сообщает о его смерти уже цитировавшаяся здесь анонимная «Хроника Эрика»:

Стар и млад горевал в этот час,

слыша, что ярла смерть одолела.

Каждая женщина ярла жалела.

Он узаконил их равное право,

искореняя жестокие нравы.

Женщин закон охранял от обид.

Тот, кто ослушался, мог быть убит.

Ярла свезли в монастырь его воины.

Там собрались тогда люди достойные.

Серые братья в обители жили,

землю пахали, да рыбу удили.

Варнхем – названье носила обитель».

Надгробие Биргера в церкви Варнхем

Кенотаф Биргера в ратуше Стокгольма

Информация