Таблицы бронепробиваемости брони Гарвея и Круппа для русских пушек времён Русско-японской войны

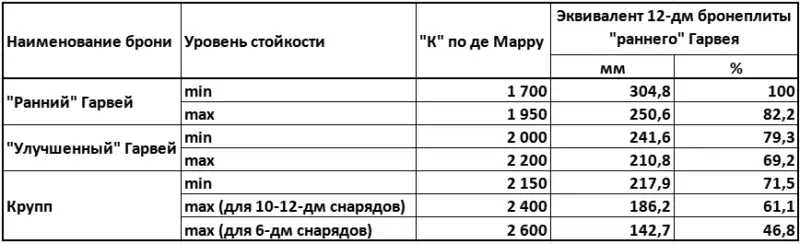

В предыдущей статье, посвящённой испытаниям брони Круппа, я приводил таблицу сравнительной стойкости брони Гарвея разного типа и самого Круппа.

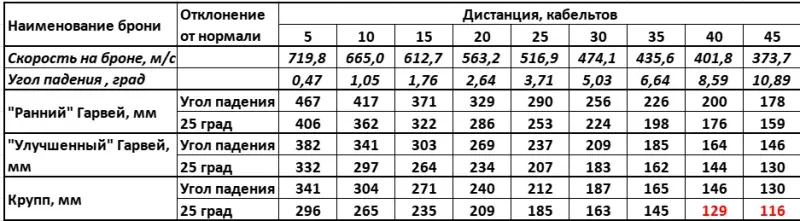

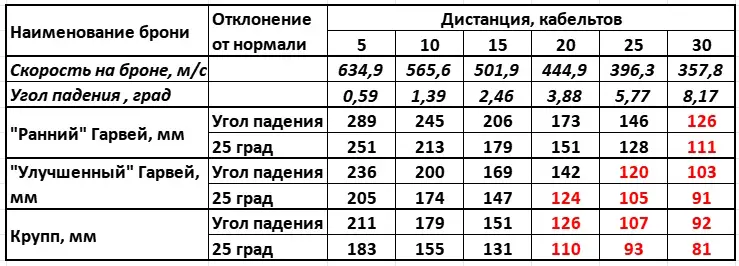

Здесь значения стойкости приведены в виде коэффициента «К» в формуле де Марра, но, думаю, многим читателям будет удобнее оперировать более понятными и привычными значениями бронепробития орудий на различных дистанциях. Дабы не умножать сущностей сверх необходимого, при расчёте я использовал усреднённые значения коэффициента «К» для каждого вида брони, а именно:

- «Ранний» Гарвей – 1825;

- «Улучшенный» Гарвей – 2100;

- Крупп – 2275.

Приводимые ниже толщины пробиваемой брони, рассчитанные с помощью данных коэффициентов, будут соответствовать примерно 50%-ой вероятности снаряда пройти за броню в целом виде. Поскольку обработанная мною статистика показывает, что при снижении «К» для брони Круппа на 75-100 единиц от таких значений снаряды проходят за броню в целом виде стабильно, эти данные можно рассматривать как толщину брони минимальной стойкости («К» для «раннего», «улучшенного» Гарвея и Круппа соответственно 1700, 2000 и 2150) при условии прохода за броню снаряда в целом виде.

Разумеется, все значения приведены для снарядов, не оснащённых бронепробивающими наконечниками, так как последние в сражениях Русско-японской войны почти не использовались. Некоторое количество 152-мм снарядов с такими наконечниками поступило на вооружение 2-ой Тихоокеанской эскадры, включая новейшие эскадренные броненосцы типа «Бородино», но сколько именно – мне неизвестно. Однако анализ эффективности бронепробивающих наконечников 6-дм снарядов позволяет предположить, что снаряды, оснащённые таковыми, в наилучших условиях могли пробивать броню на 17 % толще той, что указана в соответствующих таблицах.

Важная оговорка – во всех представленных ниже таблицах по каждому виду брони даётся отклонение от нормали, то есть от перпендикулярного попадания в плиту, когда траектория снаряда и плоскость плиты образуют угол в 90 град. В первом случае это «Угол падения», что можно рассматривать как некое идеальное, «золотое» попадание, когда отклонение от нормали равно всего лишь углу падения, свойственному снаряду данного орудия для данной конкретной дистанции. Во втором случае я взял угол отклонения от нормали 25 % (траектория снаряда и плоскость плиты образуют угол 65 %), что в среднем более свойственно реальным артиллерийским дуэлям на море, когда отклонение от нормали формируется не только от угла падения снаряда, но ещё и от положения вражеского корабля по отношению к стреляющему орудию.

Ещё одно важное замечание – указанная выше средняя стойкость характерна для, если можно так выразиться, плоских бронеплит. Ряд источников указывают на то, что изогнутые броневые плиты Круппа, используемые для защиты боевых рубок, барбетов и др., имели стойкость, меньшую нежели «плоские» плиты равной толщины. К сожалению, я не располагаю данными, которые могли бы определить разницу в стойкости более-менее достоверно. Но если ориентироваться на сведения об артиллерийских опытах, приводимых Е. А. Беркаловым, то получается, что разница в стойкости составляет для крупповской брони примерно 6,8 %. Тогда, скажем, 229-мм барбет будет эквивалентен по стойкости примерно 214,4-мм «плоской» бронеплите.

Расстояния в таблицах даны в кабельтовых, причём я использовал так называемые артиллерийские кабельтовы, округлив их до 183 м. Вообще-то арткабельтов составляет 182,88 м, но на результаты расчёта это никак не влияет, поскольку я считал в метрической системе. Указанные в таблицах расстояния эквивалентны:

5 кабельтов – 915 м;

10 кабельтов – 1830 м;

15 кабельтов – 2745 м;

25 кабельтов – 4575 м;

30 кабельтов – 5490 м;

35 кабельтов – 6405 м;

40 кабельтов – 7320 м;

45 кабельтов – 8235 м.

И последнее. Насколько мне известно, в период до 1905 г. даже ведущие мировые производители не умели делать цементированные плиты тоньше, чем 5 дюймов, или 127 мм. Поэтому в случаях, когда расчётная толщина брони оказывается ниже 127 мм, я «подсвечиваю» это красным шрифтом в таблицах.

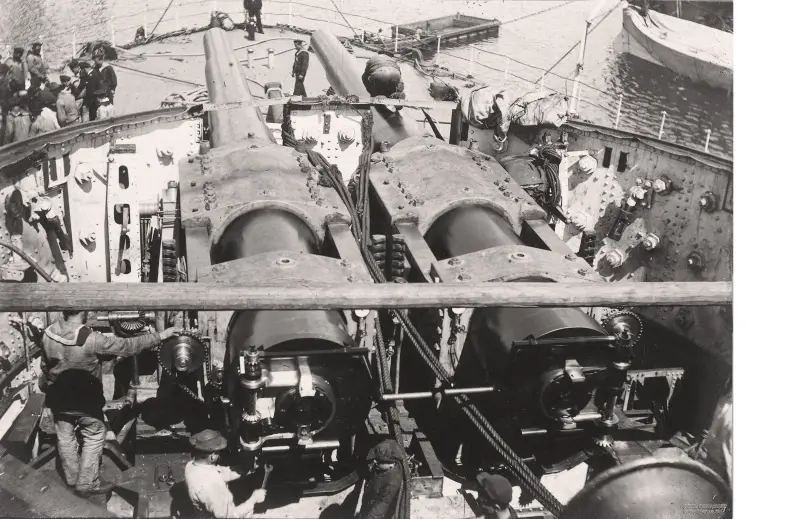

12-дм/40 орудие обр. 1895 г.

Такие орудия несли броненосцы типа «Полтава», «Бородино», а также «Сисой Великий», «Цесаревич» и «Ретвизан». Данные, взятые мной для расчёта: калибр – 304,8 мм, масса снаряда – 331,7 кг, начальная скорость – 792 м/с. Коэффициент формы 1,02, что соответствует дальности 13 542 м при угле возвышения 15 град.

12-дм/35 орудие обр. 1886 г.

Из всех эскадренных броненосцев, участвовавших в Русско-японской войне, такими орудиями располагал только «Наварин». Данные для расчёта: калибр – 304,8 мм, масса снаряда – 331,7 кг, начальная скорость – 637 м/с, коэффициент формы 1,02 – насколько мне известно, ушедший в Цусиму «Наварин» имел стандартные 331,7 кг снаряды, которые использовались при стрельбе из 12-дм/40 орудий обр. 1895 г.

12-дм/30 обр. 1877 г.

Двумя такими орудиями был вооружён эскадренный броненосец «Император Николай I». Калибр – 304,8 мм, масса снаряда – 331,7 кг, начальная скорость – 570 м/с, коэффициент формы 1,02, то есть тот же, что и для более новых 12-дюймовок. Не могу исключать, что в боекомплект данного броненосца входили снаряды более ранней конструкции, однако едва ли это могло положительно сказаться на бронепробиваемости орудий.

10-дм/45 обр. 1891 г. (улучшенная)

Четырьмя такими орудиями был вооружён эскадренный броненосец «Победа». Калибр – 254 мм, масса снаряда – 225,2 кг, начальная скорость – 777 м/с, коэффициент формы – 1,0603, рассчитан по данным Титушкина, указавшего дальность в 18 836 м при угле возвышения 35 град. Должен отметить, что снаряды 10-дм/45 артсистемы очень сложны в оценке – по ним имеется большое количество противоречивых данных даже в заслуживающих доверия источниках, поэтому мною взяты средние данные из доступных.

10-дм/45 обр. 1891 г.

Ими были вооружены эскадренные броненосцы «Пересвет» и «Ослябя», а также броненосцы береговой обороны типа «Адмирал Ушаков». Калибр 254 мм, начальная скорость 693 м/с, коэффициент формы – 1,0603, взят по аналогии со снарядом «Победы».

9-дм/35 обр. 1877 г.

Состояли на вооружении эскадренного броненосца «Император Николай I». Калибр – 228,6 мм, начальная скорость – 709 м/с, масса снаряда – 126,1 кг, коэффициент формы – 1,0056, рассчитанный на основании данных Широкорада – при угле возвышения 18 град. дальность стрельбы составила 10 980 м. Не исключено, что реальная начальная скорость была ниже и составляла только 653 м/с, это зависит от зарядов, которыми были укомплектованы орудия, стрелявшие в Цусимском проливе. Очевидно, что в таком случае представленные цифры будут ещё ниже.

8-дм/45 обр. 1892 г.

Данными орудиями вооружались броненосные крейсера «Россия», «Громобой» и «Баян». Калибр – 203,2 мм, масса снаряда – 87,8 кг, начальная скорость – 905 м/с, коэффициент формы – 1,0891, рассчитан от дальности стрельбы 12 270 м при угле возвышения 18 град.

8-дм/35 обр. 1877 г.

Такими орудиями были оснащены броненосные крейсера «Рюрик» и «Адмирал Нахимов». Калибр – 203,2 мм, масса снаряда 87,8 кг, начальная скорость – 702 м/с коэффициент формы – 1,0121, рассчитан по данным Н. А. Пахомова – дальность в 50 кабельтов (артиллерийские, то есть 182,88 м) при угле возвышения 14,5 град. Надо сказать, что по снарядам к орудию 8-дм/35 вообще большая путаница, так, например, Широкорад указывает, что снаряды к этим пушкам вообще не были стандартизированы и имели от 80 до 90 кг массы при начальной скорости 633 м/с. Всё же я ориентируюсь на данные Н. А. Пахомова, хотя утверждать, что именно они верны, не могу.

152-мм/45 обр. 1892 г.

Подавляющее большинство эскадренных броненосцев, броненосных и бронепалубных крейсеров российского императорского флота.

Калибр – 152,4 мм, масса снаряда – 41,4 кг, начальная скорость – 792,5 м/с, коэффициент формы – 0,9171, рассчитан исходя из дальности 11 470 м при угле возвышения в 20 град.

6-дм/35 обр. 1877 г.

Такие орудия состояли на вооружении эскадренных броненосцев «Император Николай I» и «Наварин», броненосного крейсера «Адмирал Нахимов». Калибр – 152,4-мм, масса снаряда – 41,4 кг, начальная скорость – 710 м/с (возможно, это ошибка, и правильная скорость – 701 м/с), коэффициент формы – 0,9171, взят по аналогии со снарядом к 6-дм/45 обр. 1892 г., так как, вероятно, именно такими снарядами были укомплектованы ушедшие в Цусиму корабли.

Приводить расчёты бронепробиваемости орудий от 120-мм калибра и ниже по цементированной броне Гарвея и Круппа не имеет смысла. Скажем, 20,47 кг снаряд из 120-мм/45 орудия обр. 1892 г. даже при отклонении от нормали в размере угла падения едва мог пробить 127-мм бронеплиту Круппа только с 5 кабельтов.

О броне, применявшейся на японских боевых кораблях 1-го и 2-го боевых отрядов

«Ранний» Гарвей – у меня нет данных о том, что эта броня применялась хоть на каком-то японском броненосном корабле первой линии. Весьма вероятно, впрочем, что такую броню получили «Фудзи» и «Ясима», так как они закладывались в августе-декабре 1894 г., и, вероятно, заказы на их броню были размещены ещё до закладки, в то время как «улучшенная» броня Гарвея появилась годом позже. Но всё это крайне неточно, поскольку известно, что в 1895 г. «улучшенный» Гарвей появился у американцев, а когда у англичан – мне неизвестно. Кроме того, нельзя исключать, что «Ясима» и «Фудзи» получили защиту, составленную частично из «раннего» и частично из «улучшенного» Гарвея.

В общем, я позволю себе сформулировать так – если в 1-ом и 2-ом боевых отрядах японцев и были корабли, несущие «ранний» Гарвей, то это были «Ясима» и «Фудзи».

«Улучшенный» Гарвей. Можно утверждать, что уже вторая пара японских броненосцев – «Сикисима» и «Хацусе», защищались бронёй этого типа. По данным периодики тех лет, представленным уважаемым В. Мальцевым, одна из бронеплит «Сикисимы» на испытаниях показала стойкость, близкую к крупповской броне, что, в целом, характерно для «улучшенного» Гарвея. И нет никаких сомнений в том, что, как минимум, такую же броню получил и «Асахи». Почему «как минимум»? Практически все русскоязычные источники утверждают, что на «Асахи» устанавливалась броня Гарвея, но В. Мальцев привёл сведения об испытаниях плит Круппа, предназначавшихся для «Асахи», результаты которых, опять же, соответствуют стойкости именно брони Круппа. Отсюда можно предположить, что цементированная броня «Асахи» производилась по методу Гарвея лишь частично, а другая часть – по методу Круппа.

Что же до броненосных крейсеров, то «Асама» и «Токива», заложенные в конце 1896 – начале 1897 гг., очевидно, также должны были нести «улучшенную» броню Гарвея.

Броня Круппа. Из броненосцев 1-го класса Японии полностью ей был защищён только «Микаса», и, как было уже сказано выше – частично «Асахи». Кроме того, броню Круппа получили все шесть броненосных крейсеров, полученных Объединенным флотом после «Асамы» и «Токивы», в том числе и итальянские «Ниссин» и «Касуга».

Заключение

Представленные выше расчёты я использую для определения дистанций решительного боя, на которых наши корабли, оснащённые бронебойными снарядами, могли бы нанести решающие повреждения японским. Но для этого нельзя ограничиться лишь толщинами пробиваемой брони – необходимо учитывать схемы бронирования броненосных кораблей Объединенного флота, что я и планирую сделать в следующих статьях.

Продолжение следует…

Информация