Ингигерд. Зрелость и последние годы жизни премудрой жены Ярослава Мудрого

Такой представлена Ингигерд на картине Э. Якушина (2008 г.)

В предыдущих статьях мы говорили о происхождении и молодости Ингигерд – шведской принцессы, которая стала супругой русского князя Ярослава Владимировича (Мудрого), ее жизни на родине и в Новгороде. Сегодня мы продолжим и закончим этот рассказ.

«Воспитатели» норвежских королей

Вторая статья этого небольшого цикла заканчивалась сообщением о том, что изгнанный из Норвегии несостоявшийся муж Ингигерд Олав Харальдсон, получив помощь от Ярослава Владимировича, отправился на родину, где и погиб в 1130 году в битве при Стикласталире.

По настоянию Ингигерд, он оставил в Новгороде своего сына (и ее племянника) Магнуса. Как и полагается будущему королю-викингу, тот постоянно крутился возле дружинников, не гнушаясь развлекать их тем, что во время общих обедов ходил по столам на руках. В «Саге о Магнусе Добром и Харальде Суровом правителе» из манускрипта «Гнилая кожа» утверждается, что однажды какой-то старый воин подставил ему руку и свалил со стола. Обиженный мальчик, подойдя сзади, топором убил своего обидчика (вот такой «добрый» норвежский конунг рос в Новгороде под присмотром Ингигерд). Любопытна реакция Ярослава:

После этого убийства авторитет Магнуса резко повысился, в саге говорится, что теперь он:

В 1035 году 11-летний Магнус был избран королем Норвегии, а в 1046 году он вынужден был разделить власть с братом отца – Харальдом, которого Адам Бременский в своих трудах назвал «грозой Севера».

Будущий «последний викинг» также участвовал в битве при Стикласталире: ему тогда было 15 лет и, чтобы удержать взрослый меч, пришлось привязать его к руке. После поражения и гибели брата Харальд отправился в Новгород – «под крылышко» к Ингигерд – и влюбился в ее дочь Елизавету.

Кстати, в следующий раз имя Елизавета зафиксировано на территории Руси лишь в XIV веке. Вероятно, эта дочь Ингигерд на самом деле носила славянское имя Олисава или скандинавское Эллисив (Ellisif).

На момент знакомства с Харальдом девочке было от 4-х до 5 лет, а в 1034, когда Харальд отправился на службу в Константинополь – около 10 лет. Тем не менее Харальд помнил о ней и, будучи неплохим скальдом, посвятил ей цикл стихов «Висы радости». В «Саге о Харальде Суровом» Стурлсон пишет:

Корабль проходил перед обширной Сицилией. Мы были горды собой.

Корабль с людьми быстро скользил, как и можно только было желать.

Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом подражать.

Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности.

Так обращался он к Эллисив, дочери Ярицлейва конунга в Хольмгарде».

Напомним, что на момент отъезда Харальда дочери Ингигерд было около 10 лет, и приблудный норвежец, судя по стихам, ей совсем не нравился. Но, видимо, было в ней что-то, оставившее глубокий след в душе отнюдь не сентиментального викинга.

Позже стихи Харальда были переведены на французский язык, а с французского – на русский. Вот, например, та виса, что уже была дана в подстрочном переводе:

Килем круг Сицилии,

Рыжая и ражая

Рысь морская рыскала.

Край пришёлся б здешний

Не по сердцу трусу,

Только дева в Гардах

Знать меня не хочет».

(в этом отрывке два кенинга: «дубовый конь» – корабль, «морская рысь» – весло).

При этом часть жалованья и наиболее ценные трофеи Харальд переправлял на хранение к Ярославу. Князь потом честно вернул ему все это имущество, а «добра» ко времени возвращения Харальда накопилось столько, «сколько никто в Северных Странах не видал в собственности одного человека».

Согласно сагам, за время пребывания в империи Харальд служил трем императорам и участвовал в 18 успешных сражениях на территории Сицилии, Болгарии и Малой Азии. Среди его достижений – убийство провозглашенного болгарским царем Петра II Деяна и ослепление свергнутого императора Михаила V Калафата (об этом мы немного говорили в первой статье).

В «Наставлениях императору» (1070–1080 гг.) о нем говорится:

Затем случилось так, что Делий поднял мятеж в Болгарии. Аральт выступил в поход... и воевал очень успешно... император в награду за его службу, присвоил Аральту spathrokandates (предводитель войска).

После смерти императора Михаила и его племянника, наследовавшего трон, в правление Мономаха, Аральт попросил дозволения вернуться на родину, но дозволения ему не дали, а, напротив, стали чинить всякие препоны. Но он всё-таки уехал и стал королем в стране, где прежде правил его брат Юлав».

Итак, герой буквально бежал из Византии в 1042 году. В «Саге о Харальде Суровом» сообщается:

А вот английский хронист Вильгельм Мальмёсберийский (первая половина XII века) утверждает, что Харальд обесчестил знатную женщину и был брошен на съедение льву, но задушил его руками.

Существует и третья – самая прозаичная, но, вероятно, и самая правдоподобная версия, согласно которой Харальда обвинили в том, что во время последнего дворцового переворота он под шумок присвоил кое-какие ценности из императорского дворца.

Елизавете (Олисаве или Эллисив) уже было 18 лет, и теперь она, наконец, ответила Харальду взаимностью (либо родители не стали интересоваться ее мнением): зимой 1043–1044 года она была выдана замуж за перспективного норвежца и вскоре стала королевой Норвегии.

Елизавета Ярославна на фреске Киевского софийского собора

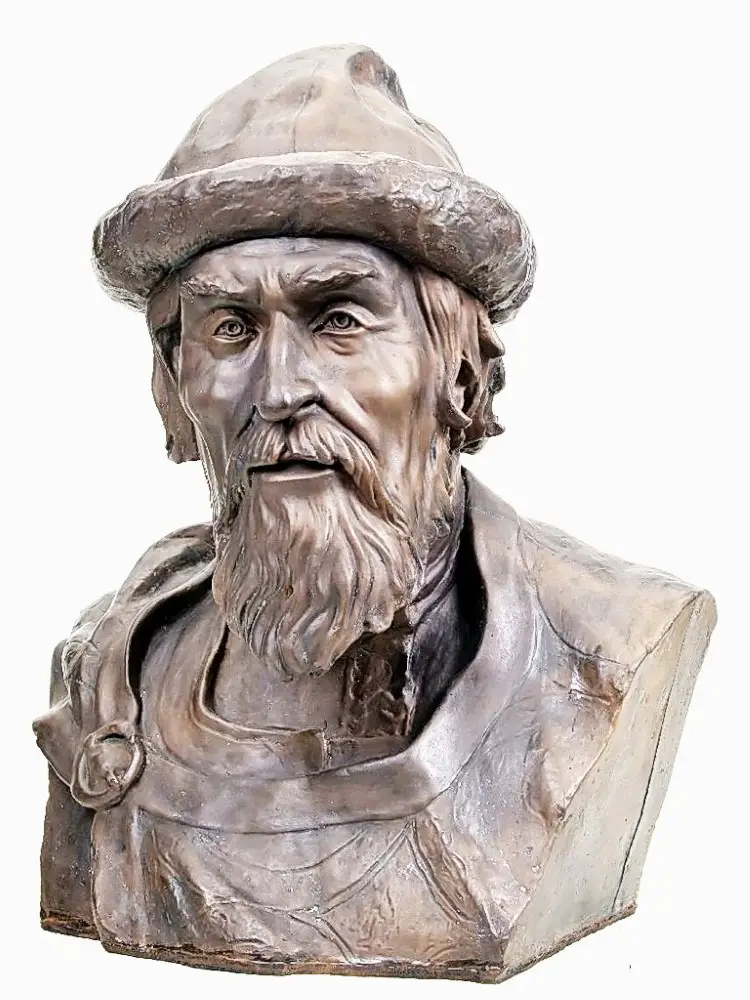

Памятник Харальду Хардраде, как основателю Осло

В этом браке родились две дочери. Одна из них вошла в историю, как первая норвежка, названная Марией. Вторая была названа в честь бабушки – Ингигерд.

Отметим, что через 5 лет Харальд по политическим соображениям женился на Торе Торбергсдаттер, представительнице могущественного норвежского рода Гиске. Мы помним, что и у отца Ингигерд было две жены, так что ничего удивительного в этом втором браке для подданных Харальда не было. Два сына Торы после смерти Харальда занимали норвежский трон.

Но вернемся в Киев, где во время свадебного пира Харальд рассказал о смуте в покинутом им Константинополе. После смерти Михаила IV его племянник, неосторожно усыновлённый императрицей Зоей и объявленный императором Михаилом V, отправил приёмную мать в монастырь.

Однако через 4 месяца в городе началось восстание, Зоя была освобождена, а Михаил V ослеплён (судя по всему, именно Харальдом, об этом говорилось в первой статье), и казнён, императорские дворцы разграблены.

Но самой важной частью информации было сообщение о том, что во время смуты сгорел почти весь флот империи, в том числе – её огненосные корабли. А тут как раз в Киев пришло известие об убийстве в Константинополе какого-то знатного русского купца (подтверждено сообщением Скилицы), этот инцидент был использован в качестве повода для похода на Царьград, в который в 1043 году на 400 кораблях отправилось войско под командованием 23-летнего сына Ярослава и Ингигерд – Владимира Новгородского.

Однако реальное руководство, вероятно, осуществляли приставленные к нему опытные воеводы – Вышата Остромирович и Иван Творимович. В этой армии находился и отряд норманнских наемников, есть основания полагать, что это были люди Ингвара Путешественника, которые, вероятно, ранее (в 1036 году) участвовали в последней большой битве с печенегами, на месте которой потом был построен Киевский Софийский собор. И, возможно, ими руководил герой одноименной саги.

Дело в том, что Ингвара часто отправляют на Каспий, даже утверждают, что сведения о его походе можно найти у восточных авторов, некоторые аналогии обнаруживают, например, в рукописи персидского историка и поэта Ибн-Мискавейха. Проблема лишь в том, что в этих источниках рассказывается о событиях 943–944 гг.

Между тем отряд Ингвара прибыл на Русь не ранее 1035 года, и на период его пребывания здесь зафиксирован лишь один большой поход на кораблях, в котором он мог бы принять участие – на Константинополь в 1043 году.

В отряде Ингвара находился исландец Кетиль по прозвищу «Русский» – соратник его предполагаемого отца Эймунда и один из убийц Бориса Святого. Во время морского сражения у Константинополя буря разметала и потопила почти все корабли союзников, экипажи выброшенных на берег кораблей были перебиты, либо взяты в плен.

Вы видите иллюстрирующую этот поход миниатюру из Радзивилловской летописи (конец XV века):

Надпись гласит:

В первой статье вы видели фотографии двух рунических камней, установленных на берегу озера Меларен, посмотрите еще две:

Блэси и Дьярв воздвигли этот камень по Гуннлейву, своему отцу. Он был убит на востоке с Ингваром.

Гибель нескольких тысяч молодых мужчин для малонаселенной Швеции стала настоящей демографической катастрофой. Именно тогда в этой стране и завершилась эпоха викингов.

А для Норвегии концом этой великой и страшной эпохи стал 1066 год, когда в Англии в сражении у Стемфордского моста погиб муж Елизаветы и зять Ингигерд – Харальд. Из более 200 норвежских кораблей на родину вернулись 24, на одном из них находился сын Харальда (пасынок Елизаветы) – 16-летний Олав, который тогда был оставлен охранять корабли и в битве участия не принимал. Гвин Джонс писал:

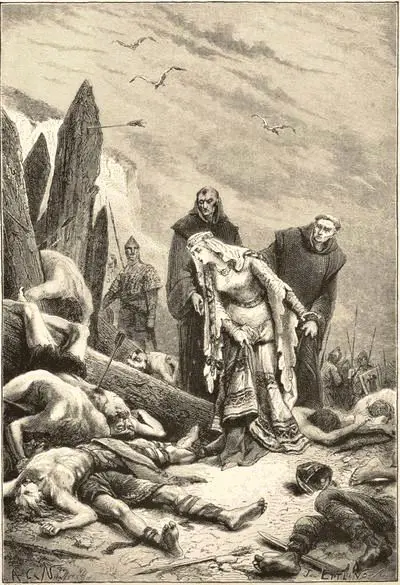

На картине П. Арбо мы видим кульминационный момент этого сражения – гибель Харальда:

В своде саг «Круг Земной» говорится, что в той битве Харальд сражался как берсерк:

Но:

А. К. Толстой писал об этом в балладе «Три побоища»:

Кровь до моря с поля струилась,

Пока, провизжав, не примчалась стрела

И в горло ему не вонзилась».

А в рукописи «С» англосаксонской хроники XII века даётся такое описание подвига последнего норвежского героя эпохи викингов:

По иронии судьбы, первой супругой Владимира Мономаха, внука Ингигерд, стала Гита, дочь Гарольда Годвинсона, в битве с которым погиб Харальд Хардрада – муж дочери Ингигерд Елизаветы. Её отец погиб меньше через месяц после битвы у Стемфордского моста – в битве с нормандской армией Вильгельма Завоевателя.

Смерть Гарольда на гобелене из Байе

Теперь они смирны и тихи,

И труп их Гаральда не могут сыскать

Меж трупов бродящие мнихи».

(А. К. Толстой).

Эдит Лебединая Шея опознаёт тело Гарольда Годвинсона после битвы при Гастингсе

Камень на месте гибели Гарольда Годвинсона

Елизавета с дочерьми ожидала Харальда на Оркнейских островах. Здесь умерла одна из них – Мария. Со второй дочерью вдова Харальда вернулась в Норвегию, где они жили при дворе своих пасынков Магнуса и Олава. Позже дочь Елизаветы Ингигерд стала вначале королевой Дании, а потом – Швеции.

Помимо Елизаветы, королевами европейских стран стали ещё две дочери Ингигерд. Анна Ярославна, как вы, наверное, помните, была выдана замуж за короля Франции Генриха I, королем этой страны стал и её сын Филипп. А правнуком был Людовик VII, первый муж знаменитой «королевы куртуазной любви» – Алиеноры Аквитанской, с которой он отправился во Второй крестовый поход.

Статуя королевы Анны в основанном ею монастыре святого Винсента, XVIII в.

Анастасия стала женой венгерского короля Андраша I. Известно, что она основала в Венгрии два православных монастыря – в Вышгороде и Тормове.

Анастасия на фреске киевского Софийского собора

Ее сын Шаламон воевал с двоюродными братьями, которых поддержал родной брат Анастасии Изяслав. В конце концов, Шаламон потерял трон, и Анастасия умерла в изгнании, как полагают, в одном из монастырей.

Супругой Всеволода-Хольти стала некая Мономахиня – родственница византийского императора Константина Мономаха, которая приехала на Русь залогом нового союза двух государств¸ заключенного в 1046 году.

Всеволод Ярославич на фреске московского Новоспасского монастыря, XVII в.

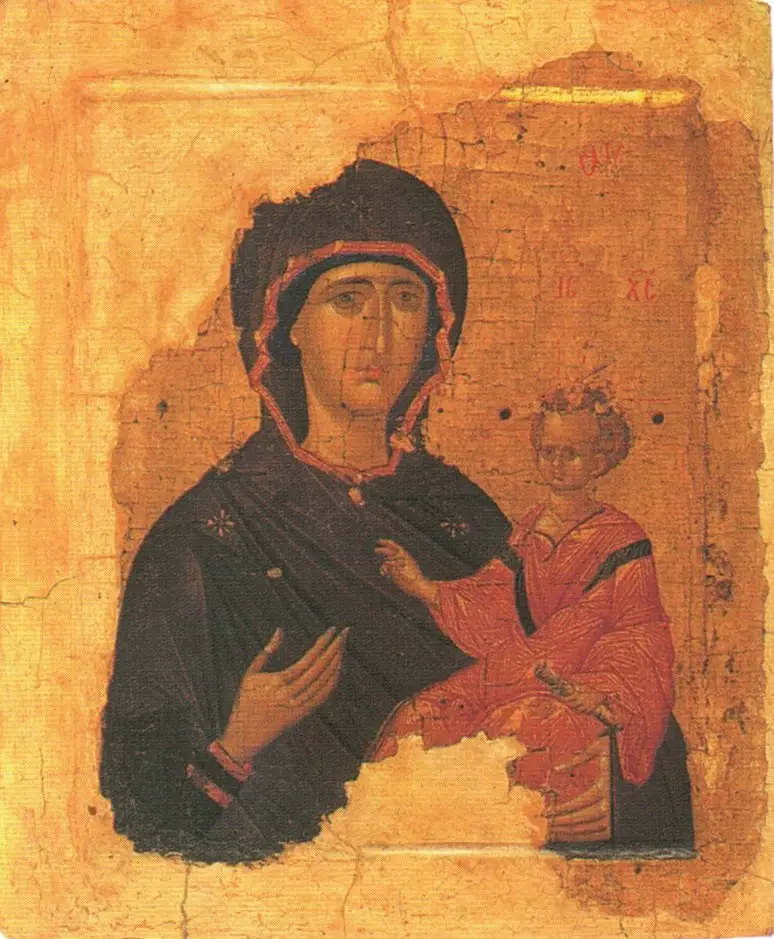

С собой она привезла список знаменитой иконы Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы). Поскольку потом она перешла к ее сыну – смоленскому князю Владимиру Мономаху, эту реликвию стали называть иконой Смоленской Божьей матери. Вариантами Одигитрии являются иконы Божьей матери Казанской, Тихвинской и некоторые другие.

Икона Божией Матери «Одигитрия», хранившаяся в Новодевичьем монастыре. Первая четверть XV века, Византия

Изяслав женился на дочери польского короля Мешко II Гертруде, которая, кстати, считается старейшим польским писателем, известным по имени (автор молитв в написанном на латинском языке кодексе ее имени).

Гертруда Польская, припадающая к ногам апостола Петра, на миниатюре из ее «Кодекса»

Женой Святослава (отца знаменитого Олега Гориславича) была Ода Штаденская, которую западноевропейские источники называют дочерью Иды из Эльсдорфа, внучкой брата императора Генриха III и дочери сестры папы Льва IX.

Святослав Ярославич с семьёй. Миниатюра «Изборника» 1073 г.

Сыновья Ярослава и Ингигерд вступили в противостояние сразу после смерти отца и передали эту вражду своим детям, самыми известными из которых были Владимир Мономах и Олег Гориславич.

Смерть и канонизация Ингигерд

Ингигерд умерла около 1050 года. Вы помните, что на Руси она была крещена по православному обряду, получила имя Ирина и в Киеве основала монастырь святой великомученицы Ирины Македонской.

Но, как полагают, перед смертью приняла постриг («первая показала пример великим князьям и княгиням постригаться») и потому в пантеон святых вошла как благоверная княгиня Анна Новгородская. Ее церковное почитание 10 февраля и 4 октября было установлено в 1439 году Новгородским архиепископом Евфимием.

Икона «Благоверная княгиня Анна Новгородская»

О месте ее захоронения спорят до сих пор: некоторые считают, что местом погребения княгини стал Киевский Софийский собор, другие полагают, что она была похоронена в Софийском соборе Новгорода.

Предполагаемое надгробие Ингигерд в Софийском соборе Новгорода (на фото – справа)

В январе 1939 года члены специальной комиссии Академии наук СССР вскрыли мраморный саркофаг Ярослава Мудрого, находившийся в Софийском соборе Киева. В нем были обнаружены тела трех человек.

Во-первых, пожилого мужчины 65–70 лет с врожденным подвывихом тазобедренного сустава и поврежденным коленным суставом, черты его лица были определены, как смешанные – скандинавские и славянские.

Ярослав Мудрый на пластической реконструкции М. Герасимова, проведенной им по поручению Института истории материальной культуры и Института этнографии Академии наук СССР

Вторые останки принадлежали женщине с чертами лица североевропейского типа возраста около 50 лет ростом 162 см.

Антропологическая реконструкция лица женщины, похороненной в Киевском Софийском соборе, проведенная в Познаньском университете медицинских наук Доротой Лоркевич-Мушиньска

Кроме того, в гробнице находились кости 3-летнего ребенка.

В Новгороде в саркофаге сына Ингигерд Владимира оказались останки женщины скандинавского происхождения, надпись, обнаруженная Карамзиным, гласила:

Но возраст этой женщины был определен 30-35 лет – и потому было высказано предположение, что это не мать Владимира Ярославича, а его жена.

Однако во время шведской оккупации Новгорода в период Смутного времени Софийский собор был разграблен, могилы вскрыты, останки разбросаны и потому при повторном захоронении кости собирали «наугад» – могли и перепутать. Сторонники этой версии считают, что Ингигерд умерла на 4 года раньше мужа в Новгороде, где и была похоронена.

Дело в том, что в последние годы жизни Ярослав сильно болел, почти не мог ходить, и его характер сильно испортился. И потому Ингигерд могла перебраться к старшему сыну в Новгород, рядом с которым находилась полученная ею в качестве «свадебного дара» Ладога. Да и в Новгороде проживало много земляков, ведь в начале XII века автор «Повести временных лет» прямо говорит, что новгородцы «оваряжились»:

А в киевскую могилу Ярослава могло быть положено тело одной из его незамужних дочерей и умершего в раннем детском возрасте внука.

Информация