Триумф и гибель Иоанна Цимисхия

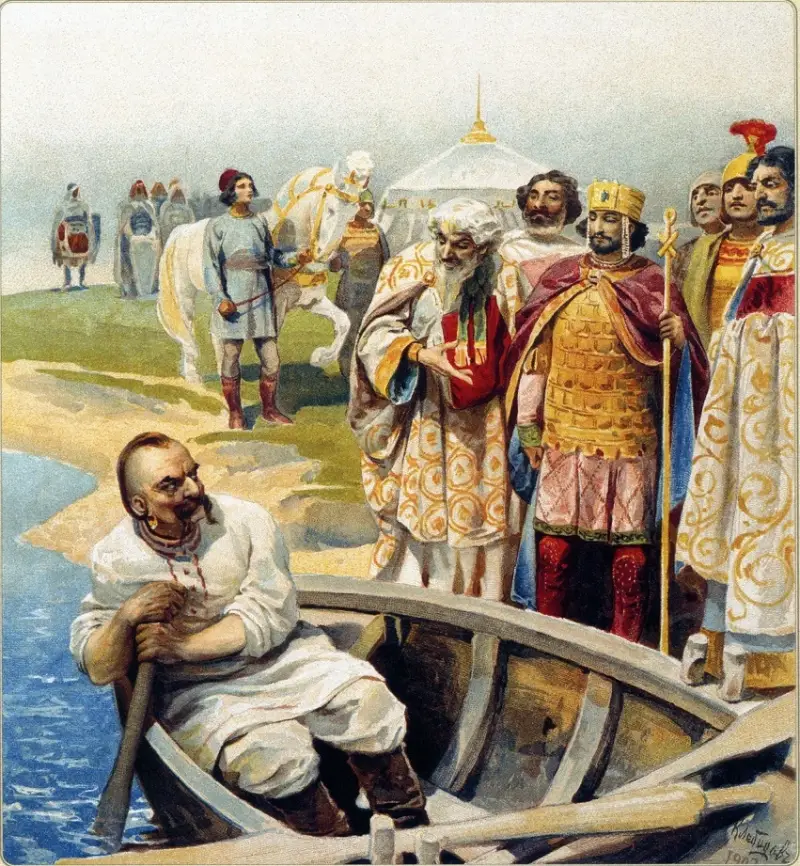

К. Лебедев. Встреча Святослава и Цимисхия

В двух предыдущих статьях мы говорили о происхождении Иоанна Цимисхия, о том, как он пришел к власти в Восточной Римской империи и о тяжелой войне с киевским князем Святославом. Сегодня мы продолжим этот рассказ.

Завершение войны против Святослава

Итак, убедившись в бесплодности попыток вырваться из осажденного Доростола, Святослав отправил своих послов для переговоров с Цимисхием. Он предложил возвратить этот город и все ранее завоеванные болгарские земли, провести обмен пленными и восстановить торговые отношения на условиях договора 945 года. В «Повести временных лет» есть «Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писаный при Феофиле Синкеле к Иоанну, называемому Цимисхием, царю греческому, в Доростоле, месяца июля, 14 индикта, в год 6479»:

Иоанн Цимисхий с радостью подписал этот договор, и даже предоставил русам продовольствие для пути на родину. Лев Диакон сообщает:

Цимисхий также пообещал обратиться к печенегам с просьбой о беспрепятственном проходе русского войска через подконтрольную им территорию.

Наконец, по инициативе Святослава состоялась его встреча с императором.

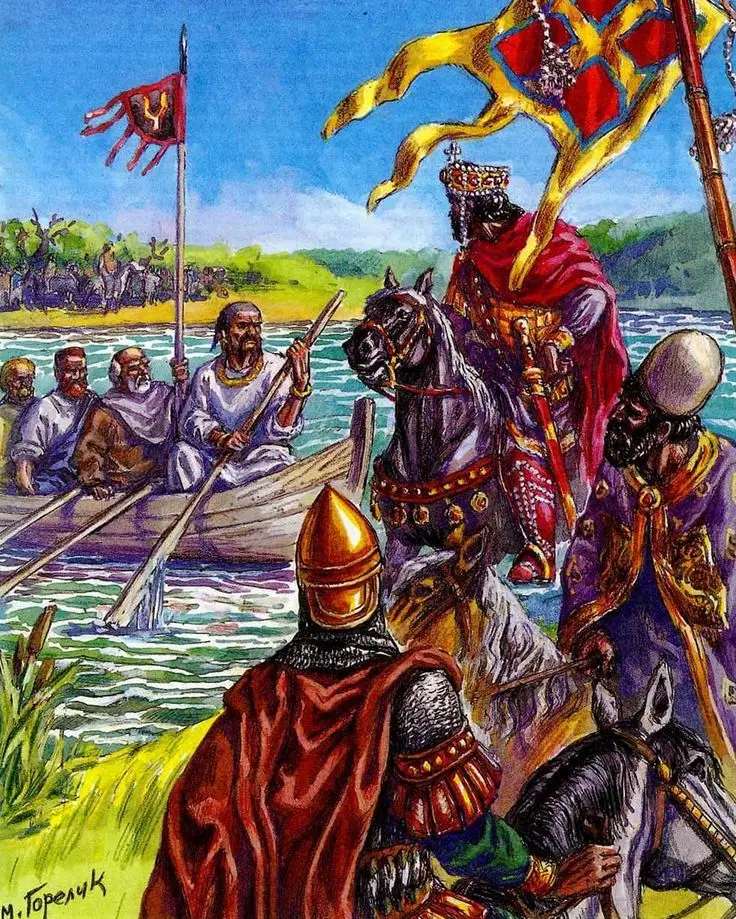

Так представлено это свидание на реконструкции М. Горелика

Рассказывая об этой встрече, Лев Диакон приводит описание внешности русского князя:

Встреча Иоанна Цимисхия и Святослава в «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы (напомним, что это иллюстрированная хроника XII века, созданная на острове Сицилия и получившая название по городу, в библиотеке которого хранится).

Кстати, обратите внимание, что на этой миниатюре Святослав, вопреки описанию Льва Диакона, изображен без усов и «оселедца», но с необритой головой и с бородой. Некоторые историки указывают, что слова Льва Диакона можно перевести немного иначе, и вот как интерпретирует писание внешности Святослава С. М. Соловьев:

Думается, ставший хрестоматийным «запорожский» оселедец Святослава и традиция изображать этого древнерусского князя «стопроцентным запорожцем» – это вольная фантазия художников XIX столетия.

Часто приходится читать, что именно посол Цимисхия – архиерей Евхаитский Феофил, посоветовал печенегам напасть на возвращающихся русских. Однако в «Повести временных лет» четко указано, что Святослава предали болгары:

При этом Святослав почему-то не последовал совету воеводы Свенельда «обойти пороги на конях».

А. Клименко. «Последняя битва Святослава»

Б. Чориков. «Кончина Святослава в 972 г.»

Некоторые исследователи полагают, что известить печенегов могли киевские христиане. Дело в том, что в своем поражении Святослав склонен был обвинять христиан своей дружины и после возвращения домой будто бы собирался начать массовые репрессии против сторонников новой веры. Об этом, кстати, можно прочитать и в польской «Хронике» Яна Длугоша:

На момент смерти Святославу ещё не исполнилось 29 лет.

Так называемый «Меч из Днепра» или «Меч Святослава» найден в 2011 году на дне реки у острова Хортица, где, как полагают, погиб этот князь. Каролингского типа, имеет клеймо мастерской «VLFBRHT»

Болгария же на некоторое время снова стала имперской провинцией, причем на опустевшие земли были переселены жители малоазиатских фем.

Во время Константинопольского триумфа Цимисхия болгарский царь Борис прилюдно снял с себя знаки царской власти, получив взамен сан магистра.

Триумф Иоанна Цимисхия в Константинополе. Миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы

Дипломатический успех в Италии

«Почивать на лаврах» Цимисхию было некогда, потому что под жестоким натиском сразу с двух сторон оказались италийские владения Византии. С севера им угрожали войска германского короля Оттона I, с юга наступали арабы, которые уже обосновались на Сицилии.

В 967 году Оттон обратился к Никифору Фоке с предложением о браке своего сына Оттона II (Рыжего) и византийской принцессы Анны. Он даже готов был вернуть часть захваченных ранее ромейских земель. Никифор был настроен на противостояние с западным императором, но после его убийства Цимисхий решил договориться, взамен он желал получить Апулию и закрепить за Византией Капую и Беневент.

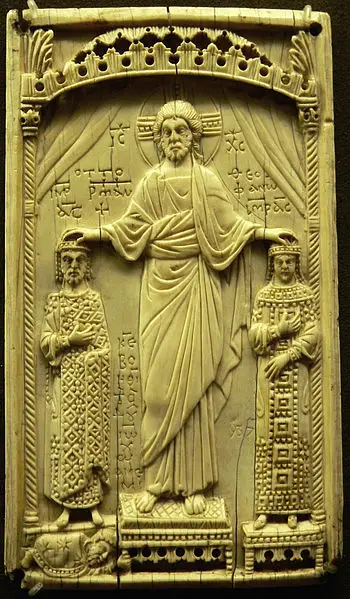

Вместо Анны в жены Оттону II была отдана Феофано – дочь Константина Склира, одного из героев войны против Святослава, который в битве при Аркадиополе спас своего брата – полководца Варду Склира. Она была также племянницей Иоанна Цимисхия и внучатой племянницей его предшественника Никифора Фоки. Невесту описывают, как красивую и хорошо образованную девушку, которая слыла знатоком античной философии и литературы, помимо греческого, знала латынь, быстро выучила немецкий язык. В начале 972 года в Италии 14 апреля римский папа Иоанн XIII обвенчал ее с германским принцем, который наследовал отцу уже в 973 году.

Коронация Оттона II и Феофано, слоновая кость, обложка средневековой книги

Феофано имела большое влияние на мужа, часто сопровождала его в походах и в официальных документах именовалась «соимператрицей» (coimperatrix). Специалисты считают, что она оказала большое влияние на развитие тогда еще не слишком продвинутой в культурном отношении Германии.

В 974 году в Константинополь вместе с казной от посланника германского императора по имени Сикко бежал римский папа Бонифаций VII. В Рим он вернулся в 984 году – и через год был убит при невыясненных обстоятельствах.

Сицилийские арабы тогда на некоторое время ослабили натиск на Южную Италию, так как их войска находились в Северной Африке, где Фатимидский халифат вступил в войну с халифатом Багдадским (Аббасидским). В конце концов, победившие в Египте Фатимиды двинулись в Палестину и в Сирию, и потому Цимисхий снова занялся делами на востоке империи.

Восточные походы Иоанна Цимисхия

Согласно арабским источникам (например, сочинению Яхье Антиохийского), осенью 972 года войско Цимисхия подошло к берегам Евфрата и форсировало эту реку у города Мелитена. Увидев ромейскую армию, капитулировал гарнизон крепости Амида (в настоящее время турецкий город Шанлыурфа).

После этого Цимисхий пошел на запад, где к северу от Эдессы им также без боя были взяты города Мартирополь (Миефарким, в настоящее время Хильван) и Нисибис. В первом из них ромеи получили большой выкуп, а второй нашли опустевшим – его жители бежали вглубь страны.

Целью похода была Экбатана, которая накопила большие богатства, так как уже много лет не захватывалась врагами. Однако путь к ней лежал через безводную пустыню – она и защитила город лучше любой армии: Иоанн не решился идти через нее и повел войска в Константинополь. Тем не менее добыча была велика:

Иоанн Цимисхий и патриарх Константипольский Василий I Скамандрин. Миниатюра из «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы

Золотая византийская монета 969–976 гг. Дева Мария благословляет Цимисхия, на аверсе – Христос

Новый поход на восток был организован в апреле 975 года – Цимисхий повел армию в Сирию и далее в Палестину. На этот раз удалось захватить города Дамаск, Бейрут, Апамея, Барзуя, Валанея. На Дамаск, например, была наложена дань в 100 тысяч дирхемов в год.

Триполи взять не удалось, некоторые связывали это с появившейся тогда кометой, впрочем, согласитесь, в равной мере ее появление могло быть страшным знаком как раз для жителей этого города. Вести войска на Иерусалим Цимисхий не рискнул, и его армия вдоль морского берега двинулась север.

В это время император написал письмо царю Армении Ашоту Багратиду, которое сохранилось в одной из армянских летописей. В нем он дает преувеличенное описание подвигов, совершенных во время похода – дабы армянский правитель «восхитился» и «превознес великое человеколюбие Божье, знал, какие благие деяния совершились в настоящее время и как велико число их».

Смерть Иоанна Цимисхия

Император умер скоропостижно 10 или 11 января 976 года, и многие исследователи считают, что он был отравлен.

Известно, что при возвращении Цимисхий обнаружил значительные злоупотребления на недавно завоеванных землях, которыми управлял паракимомен Василий Лакапин. Обращаясь к своим спутникам, Иоанн посетовал, что империя тратит силы в походах, но все богатства достаются какому-то евнуху. Эти слова услышал и знаменосец императора – некий севастофор Роман, племянник Лакапина. Он немедленно отправил к находившемуся в Константинополе родственнику гонца с сообщением о гневе басилевса.

Вполне возможно, что испуганный Василий и решил устранить ставшего для него опасным императора. В Вифинии Цимисхий гостил в доме Романа и выпил много вина. На следующий день император сильно заболел и жаловался, что ему плохо подчиняются руки и ноги.

Предчувствуя скорую смерть, он приказал везти его в столицу, поскольку хотел быть похороненным в перестроенной им церкви Христа Спасителя Халкиты. В столицу он прибыл «уже обессиленный, с затрудненным, прерывистым дыханием». Во дворце, Иоанн исповедался перед митрополитом Адрианопольским Николаем, затем стал раздавать свое состояние беднякам и больным (особое внимание он оказывал прокаженным).

Лев Диакон писал:

Такой конец жизни обрел император Иоанн, муж небольшого роста, но геройской силы, который в боях был доблестен и непобедим, в опасностях же храбр и бесстрашен. Прожил он всего пятьдесят один год, а государственную власть удерживал в своих руках шесть лет и тридцать дней».

Восточная Римская империя в период правления Иоанна Цимисхия

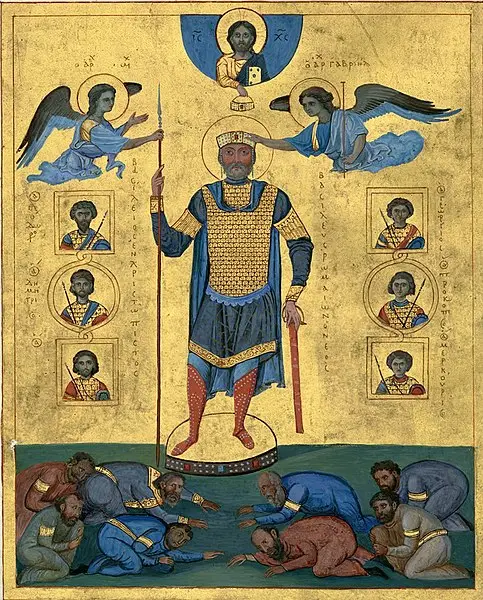

Ему наследовал Василий II, вошедший в историю с много говорящим прозвищем «Болгаробойца». Именно в период его правления была крещена Русь.

Преемник Иоанна Цимисхия на миниатюре копии «Псалтири Василия II»

В настоящее время именем Иоанна Цимисхия названы улицы в греческом городе Салоники и на родине – в турецком городе Чемишгезек.

Информация