«Зело казанский орех крепок». Что представляла собой Казань как крепость

В предыдущей публикации мы кратко рассмотрели основные поволжские военные кампании Ивана III, Василия III и Ивана Грозного, когда Русские войска добирались до Казани до ее взятия в 1552 году.

Какая же твердыня смогла так долго сопротивляться столь мощному натиску?

Уже в первой трети XVI столетия при взгляде на Казань откуда-нибудь с Арского поля и на Первопрестольную – с Девичьего можно было увидеть кое-что общее. Например, тот же протяженный пояс срубных стен с зубцами островерхих башен-веж. Только в казанской картине над укреплениями вместо шлемов и луковиц церквей взмывали тонкими стрелами с острыми наконечниками минареты мечетей.

Такая городская линия гармонично вписывалась в живописную округу и ландшафт, который сильно отличался от сегодняшнего. Волга тогда была значительно уже, чем сейчас. Уровень воды поднялся с постройкой в середине XX века целого ряда водохранилищ и ГЭС. Ранее от волжского берега до кремля было около 4 км по прямой (сегодня это порядка 1 км). На этом пространстве стелились «большие, просторные, гладкие и очень красивые» заливные луга, по которым текли две небольшие речки – Верхняя и Нижняя Ичка.

Казань же стояла на берегу Казанки (Казансу) – левого волжского притока. Чуть западнее от кремлевского холма в Казанку впадает речушка Булак, в то время довольно заболоченная. Она соединялась сетью проток с лежащими на юге озерами Нижний, Средний и Верхний Кабан.

Озеро Кабан. Современное фото

Ханская столица удачно интегрировалась в описанный рельеф как мысовая фортификация на слиянии Волги и Казанки. Такой тип крепостей и городищ широко распространился в Восточной Европе со времен раннего Средневековья (вспомним хотя бы Псков). Главный козырь мысовых укреплений в том, что природа, а точнее – реки, делали значительную часть работы за фортификаторов. Впрочем, казанцы не полагались лишь на водные преграды.

Итак, обо всем по порядку.

Кремль и град

В XV–XVI веках казанский кремль занимал приблизительно 10 га и находился там же, где и сегодня: к северу от Казанки (Казансу).

Вдоль южных линий кремлевских укреплений шел ров, следы которого обнаружены археологами в районе разрушенной церкви Киприана и Устины (сегодня от нее остались лишь обозначения на тротуаре в 100 метрах южнее Спасской башни кремля).

С юга находились и главные Большие ворота, выполненные в виде башни с защищенным проездом. Всего в кремль вели четыре воротные башни. С севера, по реконструкции Н. Ф. Калинина, пролегал еще один ров, отделявший кремль от каменного укрепленного ханского дворца (Арк). В ряде источников последний именуется не иначе как град.

Макет взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

Судя по всему, это была типичная восточная крепость-резиденция наподобие турецкого дворца Топкапы, только в гораздо меньшем масштабе. «Бо бе зело крепок, – пишет о казанском граде князь Андрей Курбский, – между палат и мечетей каменных оплотом великим обточен».

Именно там затворились от московского воеводы Ивана Руно и его бравых молодцев оставшиеся защитники столицы в 1469 году после сожжения посада. Упоминается данная укрепленная часть города и в контексте военных действий 1530 года. По всей видимости, град служил фортификацией последней надежды. Там казанцы старались укрыться, если запахло жареным или, точнее говоря, головешками взятого неприятелем окольного города.

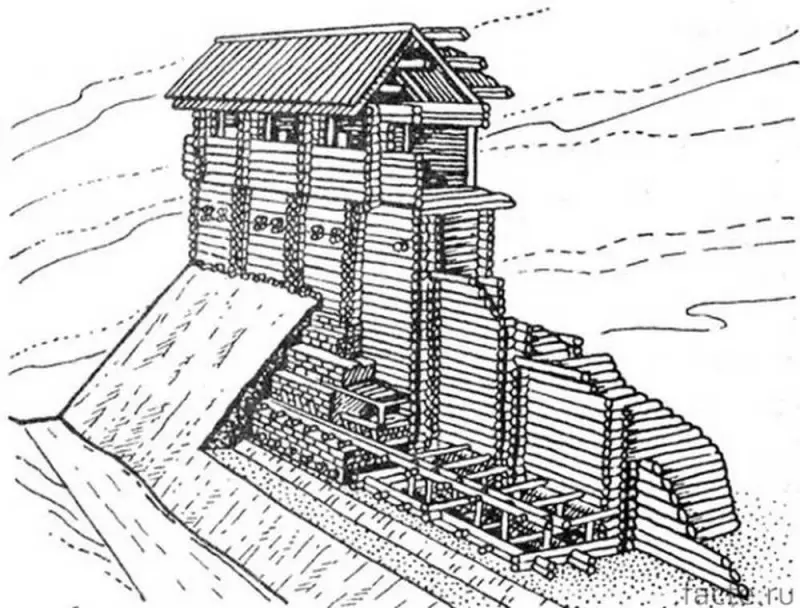

Возвращаясь непосредственно к кремлю, его укрепления представляли собой бревенчатые городни. Подобные оборонительные сооружения преобладали не только в Казани, но и на Руси как минимум с середины X века.

Не стоит недооценивать такие сооружения. Да, это были не стены Каркассона или Константинополя – бревенчатые городни регулярно горели. Но все же они не вспыхивали от каждой искры. При их строительстве использовались самые толстые бревна, так что горящие стрелы зачастую к пожару не приводили.

Подойти вплотную к стенам и запалить их получалось далеко не всегда. Как-никак, на боевых ходах располагались лучники, пищальники, а иногда и артиллерия. На укреплениях старались держать и запасы воды на всякий пожарный случай. Да и наполнение крепостных срубов – земля, глина, булыжники – препятствовало дальнейшему распространению огня, даже если занялись внешние бревна. В этой начинке могли завязнуть и артиллерийские ядра мелкого или среднего калибра.

Реконструкция типичных бревенчатых городней, которые составляли большую часть укреплений Казани ханского периода

Хотя против наиболее внушительных осадных бомбард подобная фортификация порой оказывалась прочти что ветхим плетнем. Вспомним хотя бы знаменитое полоцкое взятие войсками Ивана Грозного, когда тяжелые пушечные ядра пробивали насквозь бревенчатые городни городского замка и долетали аж до противоположной его стороны.

Правда, в Казани рельеф местности и дополнительные меры защиты далеко не везде позволяли подкатить пушки и пищали непосредственно к городням. Так, оборону усиливали глубокие рвы перед (а иногда и за) стенами. Укрепления ставились на высоких земляных валах. По данным археологии, рвы в наиболее глубоких местах достигали 10–15 м в глубину, что, на минуточку, сопоставимо с высотой пятиэтажного дома. Впечатляли и габариты валов: 15–20 м в ширину и 3–4 м в высоту.

Что же касается застройки кремля, то о ней летопись сообщает: «на конех бо невозможно, теснота во граде великая во хоремах». И такая оценка подтверждается археологическими данными. На кремлевской территории археологами найдены следы около 900 различных строений ханского периода. Ширина улиц не превышала 3–4,5 м, а удаленность подклетов домов друг от друга – 4–5 м.

Казанский посад

Казанский посад находился к югу, юго-востоку и востоку от кремля и разросся на 300–500 м от него, занимая 60–70 га. Для сравнения, это приблизительно половина территории Великого Новгорода в XIII – XIV веках. Впрочем, для своего региона и времени ханская Казань была настоящим мегаполисом. Встречаются разные оценки численности населения города: от 10–15 тыс. до 50–60 тыс. человек. Первый порядок цифр кажется куда более правдоподобным, учитывая довольно компактную площадь кремля и посада, а также одно- и двухэтажную жилую застройку.

Судя по источникам, еще в 1469 году никаких фортификаций на посаде не было (такой вывод напрашивается хотя бы из летописного сообщения о походе Ивана Руно на Казань, о чем шла речь в предыдущей публикации). На пути незваных гостей вставали лишь естественные преграды – многочисленные овраги. Самый глубокий, Черноозерный, рассекал посадскую застройку с северо-запада на юго-восток. Эта ложбина была покрыта россыпью болот и озер, среди которых Черное, Белое, и Поганое. Некоторые из них существуют и сегодня, хотя и превратились в небольшие пруды на территории парка «Черное озеро» к юго-востоку от кремля и на месте современной Пятницкой церкви.

Как считают многие исследователи, эта система водоемов служила главным источником воды для городского населения. Так что в ходе упомянутого в предыдущей публикации похода Юрия Дмитровского на Казань в сентябре 1469 года Русские войска наверняка сооружали плотины где-то в Черноозерном овраге.

Парк «Черное озеро» в Казани. Современное фото

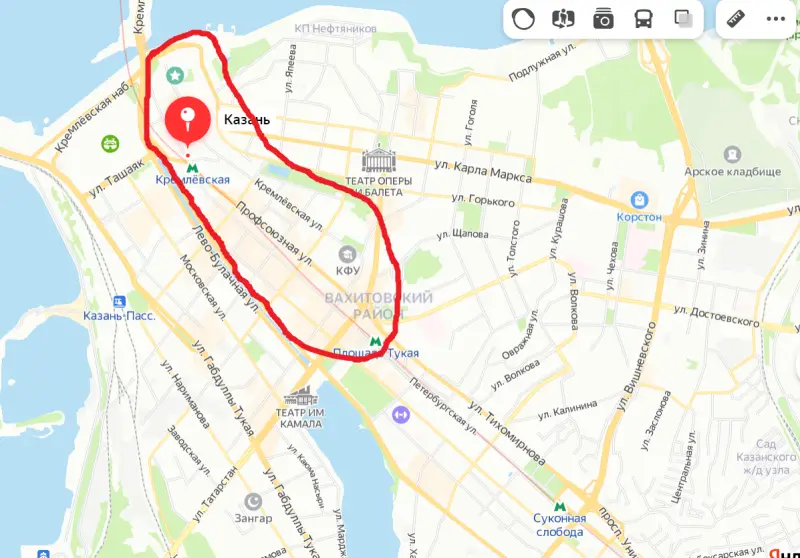

Укрепленный же посад впервые проскакивает в письменных источниках под 1500 годом, когда хан Абдул-Латыф «повеле около града нарядити острог». По мере роста городской территории линия обороны переносилась все дальше от кремля. В конечном итоге защищенная часть столицы расползлась на юг – до современной Астрономической улицы, на восток – до Черноозерской протоки и нынешней главной площади Тукая, и на западе – до реки Булак. Самый протяженный отрезок стен шел по обрывистому берегу Казанки.

Примерные границы укреплений казанского посада в конце ханского периода

Конструктивно это были уже знакомые нам по кремлю городни с башнями, стоящие на высоких валах. Перед земляными насыпями почти по всему периметру укрепленного посада тянулись глубокие заполненные водой рвы. Лишь небольшой фрагмент крепостного обвода годился для приступа.

Вот что писал по этому поводу все тот же А. Курбский:

Кстати, рвы вокруг посада не были наскоро вырытыми канавами, а представляли собой довольно сложные военно-инженерные сооружения. На участке от Булака до Поганого озера даже имелись дренажные каналы и норы, через которые защитники совершали вылазки в стан неприятеля при осадах.

Узкими местами в системе казанских укреплений, как и везде, являлись ворота. В общей сложности в источниках упоминаются до 10 воротных проездов. Так, в Царственной книге перечислены Арские, Аталыковы, Елбугины, Збойливые, Кабоцкие, Крымские, Муралеевы, Ногайские, Тюменские, Царевы (Царские) ворота. Казанский летописец также сообщает о 10 проездных башнях, хотя и приводит другие названия. Наконец, астраханский поэт и «военкор» Х. Шерефи упоминает об обороне 6 ворот в своем рассказе о неудачном штурме Казани московскими войсками в 1550 году.

В случае особой угрозы в Казани довольно быстро создавались дополнительные преграды неприятелю в наиболее проблемных зонах. Например, в ходе русского наступления 1530 года крымский ставленник хан Сафа Гирей распорядился «около посаду, по Арскому полю, от Булака и до Казани реки, округ его рвы копайте по-за острогу». Помимо глубоких рвов, линия обороны включала валы, частоколы и бревенчатые башни-вежи.

Как сказано в летописи, цепь этого «острога» протянулась от Булака до Казанки, что подтверждается археологами. Укрепления обогнули город с юго-востока неправильной дугой и упирались обоими своими концами в ханский каменный дворец (Арк) с его юго-западной и восточной сторон. Протяженность острога, по некоторым версиям, составляла порядка 3 947 м. Позиции там занимали в основном черемисские лучники. Упоминаются в источниках и пушки, из которых отстреливались защитники. В большинстве своем это были захваченные в предыдущих столкновениях русские орудия.

Под защитой всех описанных фортификаций теснилась преимущественно деревянная же застройка. Исключение составляли бани, пять каменных мечетей, ханские мавзолеи и дворец, остатки которых фрагментарно исследованы археологами. Из-за обилия дерева пожары нередко случались здесь и в мирное время, а в ходе штурмов могла выгореть большая часть города. Подыгрывали «красному петуху» и точно такие же узкие улицы, как в кремле.

С другой стороны, их чрезвычайная извилистость и теснота иногда помогали защитникам в случае городских боев. В 1552 году ворвавшимся в ханскую столицу Русским войскам пришлось в буквальном смысле идти по головам: передвигаться по крышам, перекидывая между ними заготовленные мостки, чтобы не передавить друг друга и сохранять широкий обзор.

Столь неправильная планировка Казани объяснялась тем, что горожане проживали на огороженных усадьбах произвольной формы. В целом облик казанских улиц во многом походил на любой древнерусский город: с обеих сторон поднимались заостренные частоколы и дощатые заплоты с украшенными резьбой воротами. Притом районы застройки четко зонировались холмами и оврагами. Как ни шаблонно, наверху, поближе к солнцу, селились знать и богатые слои городского населения. В низинах уныло копошился обычный «казан кешелер» (казанские люди).

С казанским взятием Ивана Грозного в 1552 году и присоединением ханства к Русскому государству развитие городских фортификаций получило новый импульс. Уже в 1555 году началось строительство каменного кремля, который и сегодня красуется на берегах Волги и Казанки, попутно развивались и усиливались укрепления посада. Но об этом уже стоит поговорить отдельно.

Список литературы и источников

Источники:

Летописец Льва Вологдина // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Устюжский летописец // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Х. Шерифи. «Зафер наме-и Вилайет-и казан» // vostlit.info.

Сочинениея Андрея Курбского. История о великом князе московском // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 11. XVI век. СПб., 2001.

Литература:

Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2009.

Алмазова А. А. Художественная культура Татарстана в контексте социальных процессов и духовных традиций. Казань, 2013.

Власов А. С., Элькин Г. Н. Древнерусские крепости Северо-Запада. СПб., 2011.

Илюшин Б. А. Казанские войны Василия III. Казань, 2021.

Ситдиков А. Г. Средневековая Казань: Историко-археологическое исследование (XI – первая половина XVI века). Казань, 2013.

Ситдиков А. Г. Укрепления Казани в эпоху Средневековья (XI–XVI века). 2008.

Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.

Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991.

Информация