Эсхатология и геополитика: в преддверии первой русско-турецкой войны

Покровский собор – в некотором смысле символ эсхатологических ожиданий

Преамбула, или миф как ключ к пониманию Средневековья

Продолжим начатый в статье Падение Константинополя как точка отсчёта противостояния России и Турции разговор о прелюдии к первой войне между державами, претендовавшими на наследие Восточно-Римской империи.

Но прежде небольшая преамбула. В комментариях к упомянутому материалу прозвучала критика в мой адрес на предмет: насколько уместно обращаться к теме эсхатологии при рассмотрении военно-политической истории? Конфликт ведь России и Порты обуславливался прагматичными причинами, или, как сейчас принято говорить – геополитическими.

Отвечаю: применительно к Средним векам и первому столетию Нового времени не только уместно, но и представляет собой единственный путь к пониманию мотивации принятия решений – мотивации, выдержанной в категориях мифа.

Ибо вне их средневековый человек и не мыслил. Миф был для него, как писал А. Ф. Лосев, абсолютной реальностью – человек жил в нём от рождения до смерти. Миф определял и мировидение, и основанный на нём характер мышления, от нашего существенно отличавшийся, в чём читатель убедится, познакомившись, ниже, с эсхатологическим содержанием некоторых рассуждений Ивана IV.

Соответственно, нам никуда от эсхатологии не деться, если мы хотим понять не только внешнюю форму событий, но и их подлинную суть – так, как её понимали наши предки, а не вкладывать нынешние представления о тех же военно-политических реалиях в голову, скажем, первого русского царя.

В своё время учёные-позитивисты и марксисты (при бесспорном вкладе тех и других в науку) уже наступали на подобные грабли. Не стоит повторять их ошибок.

Ожидание, накалявшее атмосферу

Итак, 1492-й. В рамках принятого тогда на Руси летоисчисления он соответствовал 7000-му году от сотворения мира и связывался с грядущим завершением земной истории. Поэтому пасхалии на дальнейший период не составляли, полагая: праздновать Воскресение не придётся ввиду ожидавшегося Второго пришествия Спасителя и Страшного Суда.

Как отмечает историк А. Л. Юрганов:

С точки зрения православных людей того времени, обострялась борьба добра и зла, а мир делился, в рамках средневекового понимания Библии и популярной на Руси апокрифической литературы, на земли «чистые» и «нечистые».

Впрочем, подобные настроения появились не в XV столетии, а нашли отражение уже в Повести временных лет (ПВЛ), с её аллюзиями на Священное Писание:

Яркая параллель содержится в завершении рассказа о победе над половцами. 20 половецких князей было убито в ходе битвы, а одного, Белдюзя, захватили в плен и доставили к Святополку. Белдюзь предлагал выкуп за свое освобождение, но Святополк отослал его к Владимиру Мономаху, который, напомнив пленнику о том, как тот нарушал все свои прежние клятвы, приказал его казнить. Подобное обращение с врагами неоднократно описывается в Ветхом Завете как характерное для израильтян. Эпизод из летописи напоминает сцену из Ветхого Завета, когда Гедеон, прежде чем казнить, упрекает мадиамских царей Салмана и Зевею. Именно отказ выполнить наказ Бога убить царя амаликитян Агага ведёт в итоге к падению Саула. Действия Владимира Мономаха подтверждают его подчинение божественному плану.»

И сам Нестор, и его современники видели в ПВЛ продолжение Священного Писания (точнее сказать: Священной Истории), призванное

Американский учёный не одинок в своих выводах. Российский медиевист И. Н. Данилевский рассматривает ПВЛ схожим образом; например, анализируя повествование о строительстве князем Владимиром Успенской – Десятинной – церкви в Киеве:

Идея завершения земной истории и Страшного Суда волновала по меньшей мере образованную часть русского общества со времён князя Владимира, о чём свидетельствует приведённый в ПВЛ монолог Философа при выборе князем веры. Отсюда и популярность на Руси проникнутого эсхатологическим содержанием «Откровения» Мефодия Патарского.

На пути к Третьему Риму

Представления о Руси как о «доме Господа» актуализировались в сознании её элиты после падения под ударами турок Второго Болгарского царства.

Собственно, часть учёных полагает принятие Владимиром христианства из Болгарии. В любом случае влияние её культуры на раннесредневековую русскую значительно; скажем, болгарином был друг преподобного Сергия Радонежского, митрополит Киевский и всея Руси Киприан.

И взятие османами Тырново в 1393-м только укрепило русских книжников в эсхатологических ожиданиях, мыслившихся в логике: рушатся православные царства – это ли не преддверие конца?

На исходе XV в. Великое княжество Московское осталось единственным независимым православным государством в мире. Почему же в представлении наших предков пала казавшаяся незыблемой Восточно-Римская империя?

Потому что, приняв Флорентийскую унию в 1439 г., отступила от истинной веры. Подписавший унию митрополит Киевский и всея Руси Исидор, вернувшись в Москву и на богослужении в Успенском соборе помянув папу, был заключён в тюрьму, откуда ему, впрочем, дали возможность бежать. Позже он принял участие в обороне Константинополя от турок в 1453 г.

Результатом неприятия Москвой унии стало избрание в 1448-м митрополитом Киевским и всея Руси Ионы, без согласования с Константинопольским патриархом. Разумеется, последний выборы не признал, что привело к разрыву, преодолённому только спустя столетие – разрыву, ещё в начале XV в. немыслимому. Какой может быть разрыв затерянной в лесах Москвы со Вторым Римом – центром цивилизованного мира?

Но по мере военных успехов турок-мусульман и одновременно расширения пределов Московии менялось и сознание русских книжников, создавая условия для формулирования концепции о Третьем Риме.

При этом речь шла не только о перемещении политического центра неспособной умереть империи, ибо согласно сформулированным на заре христианства богословским представлениям она не может исчезнуть, поскольку Господь избрал её местом Своего Рождества. Речь шла о земле, где должно состояться Второе пришествие.

И неудивительно, что ещё ранее появилась наполненная эсхатологическим содержанием концепция «Москва – новый Иерусалим». Ибо если Константинополь мыслился политическим центром Вселенной (отсюда соответствующее название первых Соборов, формулировавших догматы Православной Церкви), то Иерусалим – духовным.

Великий (в данном случае говорю об этом без тени преувеличения) учёный и ныне здравствующий наш современник филолог и историк Борис Андреевич Успенский следующим образом объясняет рождение упомянутой концепции:

В свою очередь И. Н. Данилевский подчёркивает:

Словом, отступление ромеев от истинной веры и предопределило их падение, но не гибель империи как таковой.

Соответственно, после взятия Мехмедом II Константинополя империя переместилась на Русь. Альтернатив не наблюдалось: не в дышавший же на ладан и погрязший во внутренних смутах Эпирский деспотат ей было перемещаться.

Султан Мехмед II Фатих (Завоеватель), видевший себя императором Рима и потомком некогда правившей Византией могущественной династии Комнинов

Полагаю, всё выше написанное и даёт ключ к пониманию упомянутого в предыдущей статье недипломатичного поведения боярина М. А. Плещеева при дворе султана.

Он ведь мыслил в парадигме, суть которой Б. А. Успенский определил следующим образом:

Плещеев был уверен: он на «нечистой» земле и общается с нечестивцами. Потому и подарки от них принимать нельзя и за столом сидеть – тоже. Не говоря уже о поклоне султану, даже обусловленном этикетом.

Прекратились ли эсхатологические ожидания после ненаступления конца света в 1492-м? Нет. Просто дата переносилась – эсхатологические ожидания продолжились и в XVII в., будучи аккумулированы церковным расколом.

На сей счёт историк Е. А. Ваненкова пишет:

В указанные годы и произошло первое военное столкновение России и Порты.

Иван IV, судя по его переписке с А. М. Курбским, ожидал скорое наступление Страшного Суда. Е. А. Ваненкова обращает внимание на строки из второго послания князю, где Грозный подчёркивает своё желание судиться со своим бывшим наставником, одним из лидеров Избранной рады и автором – об этом мы можем утверждать с известной долей вероятности – знаменитого «Домостроя» протопопом Сильвестром, после наступления конца света.

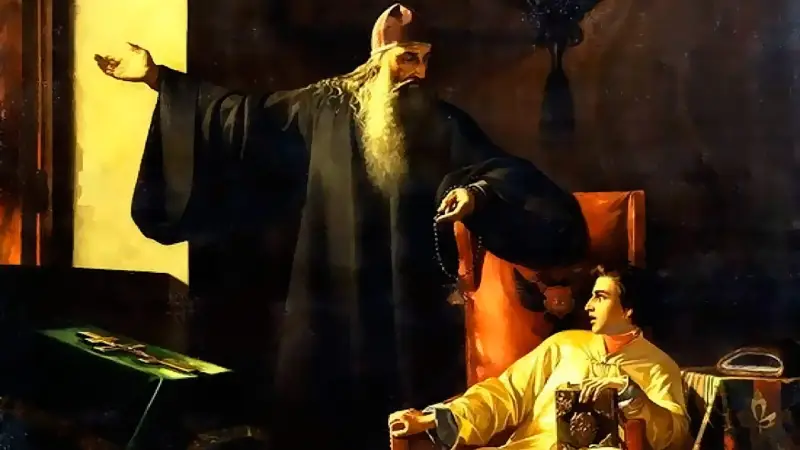

«Царь Иван Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года». Картина кисти П. Ф. Плешанова

По её словам:

Ими же не в последнюю очередь обуславливалось созданием Опричнины, о символике которой у нас судят по запискам Г. Штадена, не понявшего мистического её содержания.

Отсюда плоские объяснения назначения метлы и притороченной к седлу собачьей головы. Их символическое значение гораздо глубже, о чём я писал в статье: «С чем боролись «ангелы смерти» (желающим же познакомиться с темой на более глубоком уровне рекомендую великолепную монографию А. Булычева «Между святыми и демонами»).

При Иване IV Россия мыслилась в качестве единственной «чистой» земли, что нашло отражение в стилистике Покровского собора (Василия Блаженного), призванного

Так оценивает смысловое содержание собора искусствовед В. Байдин, и с ним трудно не согласиться. Он также отмечает, возвращая нас к библейским аллюзиям – и в данном случае уже выраженным в архитектуре:

Именно поэтому в своих послания к Курбскому Грозный пишет о своих военных успехах:

О последнем часе в исламе

В контексте вышесказанного мы не можем пройти мимо вопроса: были ли свойственны эсхатологические ожидания мусульманам?

Были, но главным образом во времена Крестовых походов:

В ком цивилизованные в тот период мусульмане видели варварские орды, полагаю, объяснять не надо.

Но и с наступлением позднего Средневековья эсхатологические ожидания в полной мере не ослабли в мире ислама, разделённом на шиитский Сефевидский Иран и суннитскую Порту, которой на юге Аравии худо-бедно сопротивлялся зейдитский Йемен, о чём я писал, см.: Хуситы в ретроспективе истории.

Хотя подобные ожидания не переживались так напряжённо, как в России.

И тем не менее, в одном из хадисов сказано (привожу его в переводе Ирвина):

Константинополь пал, но последний час для мусульман не наступил. Напротив, в лице Порты ислам продолжал своё расширение, что делало его столкновение с Россией неизбежным. Но об этом – в следующей статье.

Использованная литература:

Байдин В. О символике храма Покрова Богородицы на рву и его строителях // https://lib.rmvoz.ru/bigzal/o-simvolike-hrama-pokrova.

Булычев А.А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М.: «Знак», 2005.

Ваненкова А.Е. Эсхатологический аспект посланий Ивана Грозного Андрею Курбскому // https://cyberleninka.ru/article/n/eshatologicheskiy-aspekt-poslaniy-ivana-groznogo-andreyu-kurbskomu.

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX – XII вв.) М.: «Русская перспектива», 2024.

Ирвин Р. Ислам и Крестовые походы // http://krotov.info/history/12/misho/reyli_13.htm.

Каменцева Е.И. Хронология. М.: «Аспект-Пресс», 2003.

Престель Дэвид К. Плоды провидения: языческая и священная история в Повести временны лет // https://cyberleninka.ru/article/n/plody-provideniya-yazycheskaya-i-svyaschennaya-istoriya-v-povesti-vremennyh-let.

Ходаков И.М. / С чем боролись «ангелы смерти» // https://hist-etnol.livejournal.com/2354965.html.

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998.

Информация