И опять о крисах как примерах волнистого клинка

Волнистый клинок

Волнистых клинков в истории довольно много, мечи-фламбелги, бебуты, крисы. Есть даже волнистая кама в коллекции Метрополитен-музея. Но наиболее доступны для изучения и коллекционирования малайские крисы, которые сформировались как тип оружия не менее тысячи лет назад, то есть к настоящему времени обрели достаточно устойчивые пропорции и конструкцию.

Даже в найденных автором книгах на индонезийском языке вопрос пропорций клинков вообще не поднимается, хотя языка я не знаю и переводил программой «подозрительные» места текста.

Мой интерес к волнистым клинкам довольно давний, и за годы мне удалось не только посмотреть в руках и обмерить сколько-то подлинных предметов в антикварных магазинах и частной коллекции, но и изготовить некоторое количество клинков для подтверждения своих размышлений о смысле их формы и геометрии.

Сначала предложу различать волнистые и зазубренные (серрейторные) клинки. Волнистыми считаю те, у которых изгибы режущей кромки повторяются изгибами обуха и/или центрального ребра для двусторонних. Зазубренными (серрейторами) называем клинки, у которых прямой обух или прямое срединное ребро жесткости для двусторонних в сочетании с непрямой режущей кромкой, как у ряда фламбергов XIV–XV веков.

Реальные боевые возможности длинных волнистых клинков изучить невозможно, не воюют больше холодным оружием, но разрезание разных материалов и предметов позволяет сделать хоть какие-то выводы. Очевидно, что волнистый клинок сочетает малый вес узкого с нанесением широкой раны.

При фехтовании прямой клинок более управляем, оружие противника с некоторым шансом не соскользнет по «волнам» и, наоборот, если удар придется на доспех или щит, то затуплеными окажутся очень небольшие участки одной или нескольких волн, а остальная кромка между ними останется острой. «Набегание» режущей кромки на материал цели под углом, как при ударе шамширом, тоже облегчает рез, то есть в бою нанесло бы более глубокую рану.

Важное свойство и «цепляемость» – при касательном скользящем ударе такой клинок вернее зацепится за предмет и разрежет его, что проверено косыми ударами по разным материалам, от толстых стеблей сорняков вроде борщевика до шеи предназначенного к убою индюка.

К тому же узкий волнистый клинок требует меньше стали, его легче носить, а боевые свойства широкого и более дорогого и тяжелого.

Изготовление волнистых клинков кажется более сложным, чем прямых, но это не так. При ковке ножа (растяжке) для получения спусков клинка ковкой, а не шлифовкой, он неизбежно изгибается в сторону обуха. Это легко исправить еще одним нагревом и ударом колотушкой по будущему лезвию, упирая нож обухом на наковальню. При формировании спусков обоюдоострого клинка удары наносятся попеременно с разных сторон, но неконтролируемый изгиб клинка все равно происходит, и его нужно постоянно править.

Изучение материалов про индонезийских кузнецов и опыты автора сводятся к тому, что сначала куется длинный прямой клинок, а затем на горячую изгибается деревянной колотушкой или поленом об рог наковальни, сверяясь с шаблоном или рисунком мелом по наковальне же. Поэтому мнение, что волнистый клинок сильно сложнее прямого в изготовлении, не вполне подтверждается. Да, нужен хороший глазомер и владение инструментом, чтобы выгнуть клинок там, где это запланировано, а не где попало, но все равно это остается в пределах навыков кузнеца-любителя, кующего один ножик не каждые выходные.

Пропорции

Наибольший интерес у автора вызывали сами пропорции и размеры клинков, при которых волнистость дает преимущество перед прямым клинком. Часть пробников изготовлялась слесарным способом шлифовкой уже закаленной полосы, так делал все нержавеющие складные ножи такого типа.

В общем, пропорции оказались довольно простыми, хотя найти закономерность удалось далеко не сразу. Если ширина волны меньше одной четвертой общей ширины клинка, то режущие свойства даже уменьшаются относительно прямого клинка той же длины. Оптимальные пропорции тут треть или две пятых ширины между габаритными линиями, в которые вписываются выступы волн. В длину волны должны увеличиваться на одну и ту же величину каждая, как бы в пропорции. Одинаковые волны отчего-то имеют худшие режущие свойства, чем пропорционально увеличивающися к рукоятке.

Есть и минимальные размеры, при которых волнистый клинок утрачивает преимущество над прямым. По опытам, эта разница примерно около 120–130 мм, более короткий волнистый клинок не имеет заметного преимущества перед прямым, но точится сложнее. Минимум это 120 мм и три волны.

90-мм клиночек с 5 волнами никак себя не показал на опытах. Но, возможно, там работают какие-то другие параметры пропорций, не найденные автором.

Крутизна волн тоже подчиняется некоей закономерности, то есть стрела прогиба должна быть равна примерно одной пятой от расстояния между вершинами. Меньшие значения сильно уменьшают режущие свойства, а большие требуют очень своеобразного движения при рубке, и уже непригодны как кухонные для нарезания еды на доске.

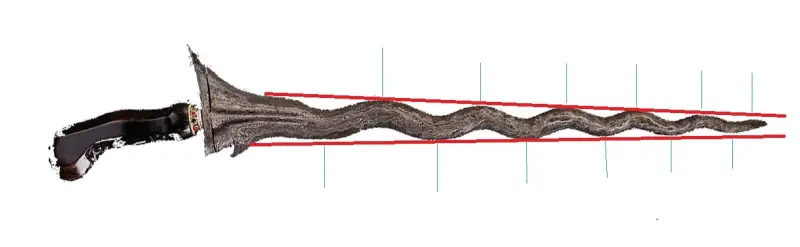

На обработанной фотографии ниже провел линии для повышения наглядности соотношения элементов геометрии.

Мифы

Опытным путем автору удалось развеять несколько мифов.

Миф 1 – волнистый клинок при резе делает лапшу на краях, что замедляет заживление раны. Реальность – при резе самых разных продуктов, предметов и материалов, от свежей выпечки и утеплителей до толстых сорняков вроде борщевика, выяснилось, что волны делают один ровный срез без каких-то клочков или лапшевания.

Миф 2 – обхождение помехи кончиком клинка. Опытами этого подтвердить или опровергнуть не удалось, острие прямого ножа также может соскользнуть с преграды (имитировалась приклеиванием монетки или пуговицы к предмету), или острие волнистого может упереться.

Какая-то особая сложность изготовления волнистого клинка относительно прямого тоже не подтвердилась.

При слесарном способе изготовления из закаленной полосы шлифовка что прямого, что волнистого клинка в любом случае требует навыков работы. Ручная дополировка клинка наждачной бумагой на палочке после электронапильника, он же – узкая ленточная шлифмашинка 13х457, да, требует большой осторожности, чтобы не порезаться, но и прямым клинком можно пораниться.

Заточка, разумеется, предполагает круглый абразивный стержень или намотанную на карандаш наждачную бумагу, а потом экстрафайновый стержень типа МКР-95, или аналогичные корундовые предметы.

Изготовление ножен тоже в общем обычное, но в них требуется деревянный или полимерный вкладыш. Впрочем, и для прямого клинка чисто кожаные ножны не вполне безопасны, например, при падении в лесу на них.

Акустика

Сюрпризом оказались акустические свойства.

Показываемый на выставках трюк с постукиванием по шашке карандашом, что звон якобы означает некие боевые свойства, в опытах оказался строго обратным – глухой клинок легче рубит сорняки и участвует в забое сельхозживотных (удалось договориться о проведении опытов с местным животноводом), чем звонкий. Объяснение строго научное – сила удара не идет в раскачку клинка со звуковой частотой, а только в разрушение цели.

Возникает мысль, что слоистые дамаски и другие сварные сложносоставные клинки изначально были изобретены путем наблюдения за режущими свойствами, а не ради красоты или экономии металла. Наоборот – кузнечная сварка трех – пяти полос стали с разным содержанием углерода и легирующих добавок приводит к большей утере металла в окалину, чем ковка из одного материала.

У автора возникло подозрение, что бытование в Азии волнистых крисов и бритвенно заточенных шашек (а японская катана по способу ношения – шашка, а не сабля) связано первоначально не с какими-то особыми устремлениями мастеров к совершенству клинков, а, наоборот, с плоховатым питанием, частым голодом и слабосильностью пользователей – совершенство поражающих свойств должно было компенсировать слабость человека. Потом по мере развития производств и сельского хозяйства, голодные годы ушли в прошлое, а привычка делать «как раньше» осталась.

Предположу, что и европейские мечи в период их бытования точили до предельно доступной остроты, просто за пять столетий в сырых арсеналах, а потом только в музеях, тонюсенькая острая кромка просто заржавела и осыпалась. Возможно и то, что слуги в XVIII–XIX веках специально тупили висевшие на стенах господских особняков мечи, чтобы не порезаться при вытирании с них пыли.

А это грибной ножик дизайна моей жены, изгибы клинка очень удобны для срезания опят.

Информация