Служба ЗРК С-75 в СССР, в России и в бывших советских республиках

Может показаться странным, но самыми воюющими в семействе «семьдесятпяток» были отнюдь не самые совершенные в части помехозащищённости, точности и дальности стрельбы ЗРК СА-75М/МК «Двина». Это было связано с тем, что Советский Союз поставлял во Вьетнам, на Ближний Восток и в Индию именно комплексы, работающие в 10-см диапазоне, а войска ПВО СССР вооружались более совершенными ЗРК, работающими в 6-см диапазоне, первым из которых стал С-75 «Десна». Вслед за «Десной» появился предназначенный для «внутреннего потребления» ЗРК С-75М «Волхов», а для поставок в дружественные страны предназначалась экспортная модификация С-75М «Волга», отличавшаяся в основном системами госопознавания и боевого управления.

По мере совершенствования аппаратной части «Волхова» и появления новых более дальнобойных зенитных ракет имевшиеся в войсках комплексы прошли несколько этапов доработок и модернизации, в ходе которых внедрялись улучшения, реализованные на новых модификациях. Также улучшенные зенитные ракетные комплексы С-75М/М3 «Волга» получали страны Варшавского договора и некоторые развивающиеся государства, являвшиеся союзниками СССР.

Служба ЗРК С-75 в СССР и в России

Начиная со второй половины 1960-х комплексы «семьдесят пятого» семейства, сначала С-75 «Десна», а затем и С-75М «Волхов» стали основными объектовыми ЗРК в войсках противовоздушной обороны страны. На взгляд военных, на тот момент одноканальность «семьдесятпятки» не являлась такой уж большой проблемой. В местах, где была высока вероятность группового прорыва самолётов потенциального противника, ЗРК С-75 располагали так, чтобы они взаимно перекрывали зоны поражения друг друга.

Именно развёртывание этих комплексов позволило создать рубежи ПВО на наиболее вероятных маршрутах полётов средств воздушного нападения и высотных разведчиков. К середине 1960-х был создан зенитный ракетный заслон из 55 зрдн С-75 протяжённостью более 1300 км от Волгограда до Орска и Сары-Шагана.

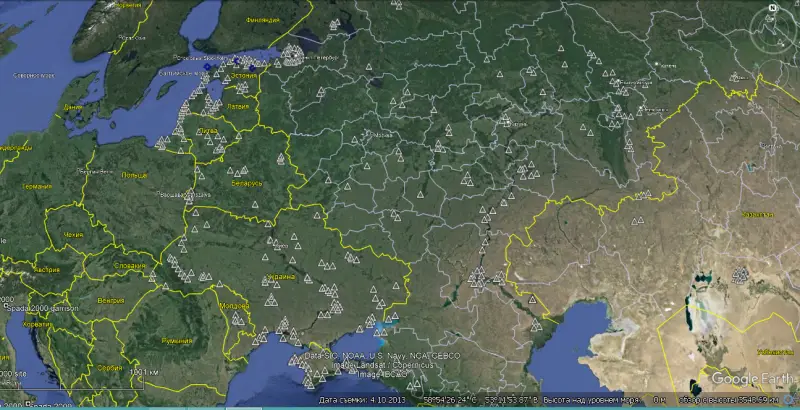

Схема размещения позиций ЗРК С-75 на южном направлении по состоянию на 1990 год

На том же направлении был создан дополнительный рубеж от Красноводска до Аягуза протяжённостью более 2800 км. На рубеже Рига – Калининград – Каунас было размещено 20 дивизионов С-75, на направлении Вильнюс – Лида – Кобрин имелось 9 дивизионов С-75, по Черноморскому побережью на рубеже Поти – Керчь – Евпатория – Одесса развёртывалось 40 дивизионов. Причём значительная часть этого заслона сохранялась вплоть до распада СССР.

К началу 1970-х в СССР была построена достаточно плотная система ПВО, которая опиралась на практически сплошное радиолокационное поле, контролировавшее средние и большие высоты почти над всей территорией страны. Перехват воздушных целей возлагался на сверхзвуковые истребители-перехватчики. Объектовую и зональную ПВО обеспечивали зенитные ракетные бригады смешенного состава, в которых имелись маловысотные комплексы С-125, ЗРК средней дальности С-75 и дальнобойные С-200 – прикрывавшие от ударов с воздуха стратегически важные объекты, а также крупные административно-промышленные центры. Также в составе зенитных ракетных Войск ПВО СССР имелись зенитно-ракетные полки, как правило, вооружённые ЗРК С-75. Стоит отметить, что именно «семьдесятпятки» составляли более половины всех развёрнутых и находящихся на хранении объектовых комплексов.

Схема размещения позиций ЗРК С-75 на европейской части СССР по состоянию на 1991 год

Организационно-штатная структура ЗРВ, сложившаяся к середине 1980-х, наиболее полно соответствовала задачам Войск ПВО страны, общевойсковому характеру борьбы с воздушным противником и тенденциям её дальнейшего развития.

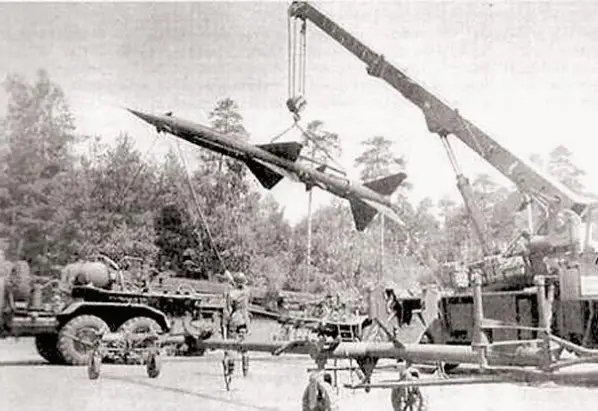

Безусловно, ЗРК, сконструированный на основе технических решений второй половины 1950-х, не являлся верхом совершенства и имел существенные недостатки. С-75 справедливо критикуют за то, что данный комплекс был одноканальным по цели, обладал плохой мобильностью и из-за необходимости заправки ракет жидкими компонентами топлива являлся сложными в эксплуатации. Однако стоит понимать, что использование технологий 1950-х годов и жидкостных ракет во многом было вынужденным решением. Советская радиоэлектронная промышленность могла массово производить относительно простую аппаратуру, построенную на электровакуумных приборах, а достаточно эффективные рецептуры твёрдого топлива пригодные для применения в ЗУР средней дальности удалось создать только в 1970-е.

Вскоре после принятия на вооружение ЗРК С-75 встал вопрос о замене ракет заправляемых токсичным горючим и едким, воспламеняющим горючие вещества окислителем на прямоточные жидкостные (аналогичные применяемым в составе войскового комплекса «Круг») или твердотопливные ракеты. Также опираясь на боевой опыт, полученный в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, военные хотели получить мобильный многоканальный зенитный комплекс с высокой огневой производительностью и возможностью обстрела цели с любого направления вне зависимости от положения пусковой установки.

Исследования в этой области и тестирование опытных образцов привели к осознанию того, что бесконечная модернизация С-75 не имеет перспектив, и более рациональным является создание новой зенитной системы. В итоге в 1978 году после проведения комплексных испытаний на вооружение поступила мобильная ЗРС С-300ПТ с радиокомандной ЗУР 5В55К (В-500К). Хотя эта ракета обеспечивала поражение целей на дистанции до 47 км, что по дальности было меньше, чем у С-75М3 с ЗУР В-759, твердотопливные ракеты первой «трёхсотки» не требовали опасной и сложной заправки жидким горючим и окислителем, и это являлось огромным шагом вперёд.

В то же время Министерство обороны СССР не торопилось списывать хорошо освоенные в войсках и вполне боеспособные комплексы, которые в сочетании с зенитными комплексами других типов представляли серьёзную угрозу для средств воздушного нападения потенциального противника. Также следует понимать, что все советские объектовые ЗРК первого поколения имели в своём арсенале ЗУР со «специальными» боевыми частями, предназначенные для отражения массированных авианалётов в сложной помеховой обстановке, что во многом снижало требования к точности наведения и помехозащищённости в условиях глобального конфликта.

Согласно американским оценкам, в Войсках ПВО страны в начале 1980-х на позициях и на хранении имелось более 500 ЗРК С-75. Хотя к концу 1980-х значительная часть С-75 была вытеснена многоканальными зенитными системами С-300ПТ/ПС, к моменту распада СССР в боевых и учебных подразделениях, а также на базах запаса находилось около 400 комплексов С-75 различных модификаций. Производство ракет В-759 (5Я23) для ЗРК, нёсших боевое дежурство, продолжалось до середины 1980-х годов.

В перспективе одноканальные комплексы С-75М3 планировалось полностью заменить многоканальными ЗРС С-300П в пропорции 3 к 1. Такое соотношение считалось приемлемым, так как системы С-300П обладают лучшей мобильностью и многократно большей огневой производительностью.

Хотя С-300П существенно дороже С-75, твердотопливные ЗУР, используемые в составе ЗРС С-300П и находящиеся на боевом дежурстве в герметичных транспортно-пусковых контейнерах, не требуют обслуживания в течение значительного времени. Что в итоге упрощает подготовку к боевому применению зенитной системы и снижает эксплуатационные расходы.

Кроме того, ЗУР 5В55Р (В-500Р) с радиокомандным наведением второго рода (с визированием через ракету), поступившая на вооружение в 1981 году, имела дальность стрельбы до 75 км, а дальность стрельбы улучшенной ракеты 5В55РМ была доведена до 90 км, что позволило существенно превзойти показатели ЗУР В-759, используемой в составе ЗРК С-75М3.

После развала СССР Войска ПВО подверглись массовому сокращению, и первыми под нож пошли именно «семьдесятпятки». В первой половине 1990-х сильно уменьшилось число всех развёрнутых комплексов первого поколения, но основной удар пришёлся именно по С-75. Это было связано с тем, что относительно малочисленные дальнобойные С-200ВМ (последний комплекс этого типа в нашей стране деактивирован в 2012 году) имели большую ценность и могли эффективно обстреливать цели на дальности, недоступной ЗРС С-300П, а маловысотные ЗРК С-125М/М1 с твердотопливными ракетами были не столь сложными и дорогими в эксплуатации.

В нашей стране последние С-75 сняли с боевого дежурства в 1996 году. Безусловно, к тому моменту одноканальные «семьдесятпятки» с жидкостными ракетами во многом не соответствовали современным требованиям, и значительная их часть выработала ресурс. Но относительно свежие С–75М3, выпущенные в конце 1970-х, оснащённые телевизионно-оптическим визиром с каналом оптического сопровождения цели и аппаратурой «Дублер» с выносными имитаторами СНР, могли ещё как минимум 10 лет охранять небо на второстепенных направлениях или дополнять более современные системы.

Часть морально устаревших комплексов, снятых с позиций, не утилизировали, а направили на хранение. Впрочем, «хранившихся» на слабо охраняемых базах ЗРК С-75М3 были быстро приведены в небоеспособное состояние охотниками за электроникой, содержавшей драгоценные металлы.

Какое-то количество ЗРК С-75М3, размещённых в удалённых северных районах, было «законсервировано» прямо на огневых позициях. Понятно, что эти не вывезенные на «большую землю» комплексы, оставшись без обслуживания, быстро пришли в негодность. Например, такая участь постигла технику дивизионов, развёрнутых в окрестностях посёлка Белушья Губа, в юго-западной части архипелага Новая Земля. По всей видимости, руководство минобороны РФ в 1990-е годы посчитало, что оставить комплексы на позициях является менее затратным по сравнению с их вывозом на материк.

Так или иначе, но к началу 21 века большая часть имевшихся ранее ЗРК С-75 пришла в непригодное для дальнейшего использования состояние и была разделана на металлолом. У части зенитных ракет, ранее нёсших службу в войсках ПВО СССР, судьба оказалось более счастливой, их переделали в ракеты-мишени: РМ-75, «Коршун», «Синица-23» и «Стриж».

С переоборудованных ракет демонтировали боевую часть, для усиления инфракрасного излучения устанавливали специальные трассеры, изменение ЭПР производилось линзой Люнеберга, на борту ракеты могла размещаться аппаратура постановки активных помех и автоматизированная система регистрации оценки результатов стрельбы.

Переделка снятых с вооружения ЗУР в сверхзвуковые мишени, имитирующие крылатые и баллистические ракеты противника, позволяет сократить затраты в ходе учебно-контрольных стрельб расчётов ПВО и повысить уровень реализма в ходе учений.

В конце 1990-х – начале 2000-х российский разработчик противовоздушных систем НПО «Алмаз» пытался заинтересовать иностранных заказчиков модернизированным ЗРК С-75-2 «Волга-2А», созданным с использованием унифицированной цифровой аппаратной части, выполненной с применением технических решений, реализованных в экспортной ЗРС С-300ПМУ1. Основные изменения вносились в станцию сопровождения и наведения РСН-75В. Заявлялось, что данный вариант является наиболее целесообразным по критерию «стоимость-эффективность». Однако заказов на модернизацию С-75М/М3 из-за рубежа не последовало.

Эксплуатация ЗРК С-75 в бывших союзных республиках

При дележе советского военного наследства бывшим союзным республикам досталось около сотни «семьдесятпяток», и большую их часть, как и в России, списали к концу 1990-х.

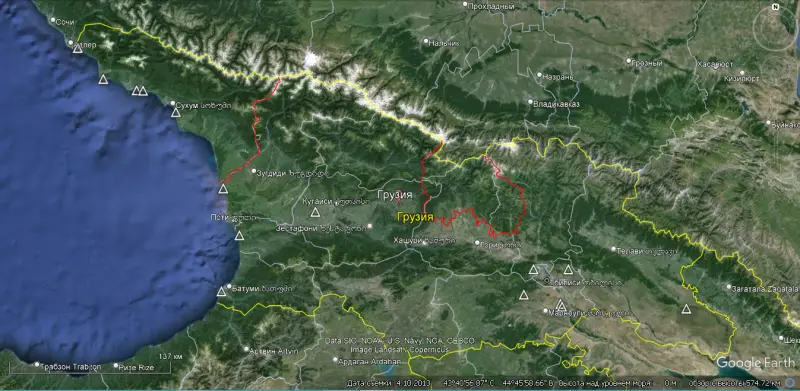

Единственным известным случаем боевого применения ЗРК С-75М3 на постсоветском пространстве является поражение российского истребителя Су-27С, которое произошло над Абхазией 19 марта 1993 года. Самолёт был сбит ракетой, выпущенной с территории Грузии, и упал в окрестностях населённого пункта Одиши, в 11 км северо-западней Сухуми. Лётчик майор Воцлав Александрович Шипко погиб.

Во второй половине 1980-х на территории Грузии размещались части 19-й отдельной Тбилисской армии ПВО, входящие в состав 14-го корпуса ПВО. 1 февраля 1988 года в связи с организационно-штатными мероприятиями 14-й корпус ПВО был преобразован в 96-ю дивизию ПВО, к которую вошли три зенитно-ракетные бригады, дислоцированные в Тбилиси, Поти и Эчмиадзине. На вооружении этих бригад состояли ЗРК С-75М3 и С-125М/М. Также небо над Грузией защищали отдельный зенитно-ракетный полк, вооружённый ЗРК С-75М3 (размещался в Гудаута), отдельный зенитно-ракетный полк в районе Рустави, оснащённый ЗРК дальнего действия С-200ВМ.

Схема размещения ЗРК С-75 на территории Грузии в советское время

В начале 1990-х большая часть техники была вывезена в Россию, однако новые власти «независимой» Грузии на фоне разгорающихся в республике межнациональных конфликтов всеми средствами старались получить доступ к современному оружию, в том числе и к средствам ПВО. В 1992 году грузинские вооружённые формирования силовым путём захватили один зрдн C-75М3 и два С-125М, а также несколько РЛС метрового диапазона П-18.

Однако длительное поддержание С-75М3 в рабочем состоянии грузинам оказалось не по силам. В 1996 году в строю остались два маловысотных ЗРК С-125М с твердотопливными зенитными ракетами, не требовавшими трудоёмкого обслуживания и заправки жидкими топливом и окислителем.

В 21 веке работоспособные ЗРК С-75М3 оставались в Азербайджане, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

На территории Азербайджана до 1988 года размещался 15-й корпус ПВО, в 1990 году преобразованный в 97-ю дивизию ПВО. В составе дивизии имелись: 82-й иап на аэродроме Насосная на МиГ-25ПДС, 128 зрбр – штаб в посёлке Зиря, 129 зрбр – штаб в посёлке Сангачалы, 190 зрп – штаб в городе Мингечаур, и две радиотехнические бригады в Аяты и Мингечаур. На вооружении частей ЗРВ имелись ЗРК средней дальности С-75М3, маловысотные С-125М/М1, дальнобойные С-200ВМ.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция азербайджанского ЗРК С-75М3 в окрестностях населённого пункта Кердексани, снимок сделан в апреле 2016 года

До 2012 года в Азербайджане на позициях находилось пять зрдн С-75М3: три в окрестностях города Мингечаур, в Евлахском районе, и два неподалёку от Баку. Последний дивизион С-75М3 в окрестностях населённого пункта Кердексани к северо-востоку от Баку был снят с боевого дежурства в середине 2016 года после того, как азербайджанские расчёты в полной мере освоили ЗРС российского производства С-300ПМУ2 «Фаворит».

Несколько «семьдесятпяток» до недавнего времени имелось в Казахстане. Эти комплексы поддерживались в работоспособном состоянии за счёт «каннибализма» С-75, развёрнутых как часть «пояса ПВО» на южных рубежах СССР, и впоследствии в основном отправленных на базы хранения. Кроме того, в распоряжении казахских военных оказались ремонтные предприятия и инфраструктура ракетных полигонов.

Схема размещения ликвидированных позиций ЗРК на территории Казахстана

Во времена СССР противовоздушную оборону на этом направлении обеспечивал 37-й корпус ПВО (из состава 12-й отдельной армии ПВО) и 56-й корпус ПВО (из состава 14-й отдельной армии ПВО). Из состава 37-го корпуса ПВО на территории Казахстана дислоцировались: управление 33-й дивизией ПВО, 87-я зенитно-ракетная бригада (Алма-Ата), 145-я гвардейская Оршанская краснознаменная, ордена Суворова зенитно-ракетная бригада, 132-я зенитно-ракетная бригада. Из состава 56-го корпуса ПВО: 374-й зенитно-ракетный полк, 420-й зенитно-ракетный полк, 769-й зенитно-ракетный полк, 770-й зенитно-ракетный полк.

С учётом складированных на степных просторах запасов, Казахстан получил огромное количество разнообразного вооружения, запасных частей и боеприпасов. Военное наследство Советской Армии оказалось очень внушительным, и номинально Казахстан стал третьей военной державой на постсоветском пространстве после России и Украины.

Наземная компонента сил ПВО Казахстана в первые два десятилетия 21 века представляла собой очень интересную по составу техники и вооружения структуру. Казахстан являлся одной из немногих постсоветских республик, где на вооружении имелись зенитные ракетные комплексы первого поколения с жидкостными ракетами. Впрочем, сохранение в строю ЗРК, чей возраст достигал 30-40 лет, было сугубо вынужденной мерой. В Казахстане, обладающем значительной территорией, в отличие от России, не имелось возможности самостоятельно разрабатывать и строить современные зенитные системы, а денег на приобретение новых не было.

В 2015 году на казахских просторах боевое дежурство несли три зрдн С-75М3. Позиция одного комплекса находилась западней Караганды, второго — юго-восточней Серебрянска, третьего — неподалёку от населённого пункта Шахан. Ещё несколько «семьдесят пятых» комплексов имелось на хранении.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРКС-75М3 западней Караганды, снимок сделан в апреле 2022 года

Позиция в окрестностях населённого пункта Шахан была ликвидирована семь лет назад, под Карагандой С-75М3 в 2023 году заменён С-300ПС. Судя по спутниковым снимкам под Серебрянском «семьдесятпятка» ещё несла боевое дежурство год назад.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРКС-75М3 под Серебрянском, снимок сделан в июне 2023 года

29 мая 1992 года указом президента Киргизии Аскара Акаева под национальную юрисдикцию были взяты соединения и части Советской Армии, дислоцировавшиеся на территории республики. Киргизии досталась техника и вооружение 8-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельный мотострелковый полк, 145-я гвардейская зенитно-ракетная бригада, входившая в 33-ю дивизию ПВО. В 2006 году в Киргизии был создан новый вид вооружённых сил, куда вошли ВВС и ПВО – силы воздушной обороны. К тому моменту в республике уже не осталось собственных истребителей, находящихся в лётном состоянии, а из дееспособных ЗРК в наличии было два С-75М3 и пять С-125М. Для поддержания в рабочем состоянии этих раритетных комплексов Россия безвозмездно передавала запасные части, компоненты жидкого топлива и ракеты. По состоянию на 2016 год в строю оставался один зрдн С-75М3 и два С-125М.

Примерно раз в два года киргизские военные со своими зенитными комплексами принимали участие в совместных учениях вооружённых сил ОДКБ и ОС ПВО СНГ, и выезжают на российские или казахстанские полигоны для контрольно-учебных стрельб.

Киргизский «Волхов», задействованный в учениях объединённых сил ПВО в Астраханской области и в Казахстане, неизменно вызывал ностальгию у российских военнослужащих, заставших эти комплексы в светские времена.

Киргизские зенитные расчёты, в отличие от своих коллег в ряде других среднеазиатских стран, действительно несли боевое дежурство. На пусковых установках ЗРК С-75М3 находилось положенное число ЗУР, а рядом в капонирах на ТЗМ имелись запасные ракеты. Это объяснятся тем, что Киргизия является членом ОДКБ и Россия тратит немалые средства на поддержание в рабочем состоянии киргизских вооружённых сил.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 на окраине Бишкека, снимок сделан в декабре 2021 года

Боевое дежурство дивизиона С-75М3, развёрнутого на восточной окраине Бишкека, длилось до начала 2022 года. Пусковые установки без ракет сохранялись на позиции до конца 2023 года. В начале 2024 года всю технику отсюда вывели.

Узбекистану в 1991 году отошло не менее восьми С-75М3 из состава 12-й зенитно-ракетной бригады, входившей в состав 12-й отдельной армии ПВО со штабом в Ташкенте.

Спутниковый снимок Google Earth: позиция узбекского ЗРК С-75М3, снимок сделан в октябре 2002 года

Большая часть «семьдесятпяток» в Узбекистане была снята с боевого дежурства в 1990-е, но одна позиция С-75М3, расположенная к юго-западу от Ташкента, сохранялась до 2006 года.

Группировка сил ПВО, оставшаяся Туркменистану после распада СССР, была в количественном отношении вооружений значительно больше той, что досталась Узбекистану, не говоря уже о Таджикистане и Киргизии. Через эту среднеазиатскую республику шёл пояс ПВО, созданный в 1960-е годы для защиты южных рубежей СССР. До революции в Иране это направление считалось одним из наиболее вероятных для прорыва американских бомбардировщиков в центральные районы СССР. В 1980-е годы на территории Туркмении несли боевое дежурство около трёх десятков С-75.

Схема размещения ЗРК С-75 на территории Туркмении

После распада СССР Туркменистану досталась техника и вооружение 17-й дивизии ПВО с двумя зенитными ракетными бригадами, радиотехнической бригадой и радиотехническим полком. Что касалось «семьдеятпяток», то в большей части это были не новые ЗРК, а доведённые до уровня С-75М3 путём модернизации ранних вариантов, возраст которых перевалил за два десятка лет, и для их поддержания в работоспособном состоянии требовались героические усилия расчётов.

В 21 веке число работоспособных комплексов резко сократилось. В 2007 году небо Туркменистана защищала зенитная ракетная бригада имени Туркменбаши и два зенитно-ракетных полка, где на вооружении формально имелись полтора десятка ЗРК С-75М3, С-125М и С-200ВМ. В настоящее время все комплексы, в которых имелись ракеты с ЖРД, сняты с вооружения и частично заменены зенитными системами китайского производства.

Окончание следует…

Информация