Снарядная версия. Фугасные снаряды Русско-японской войны с позиции управления огнем

Рассмотрим крупнокалиберные русские и японские снаряды с точки зрения удобства ведения огневого боя, то есть пристрелки и контроля поражения цели.

О наблюдаемости падений в воду

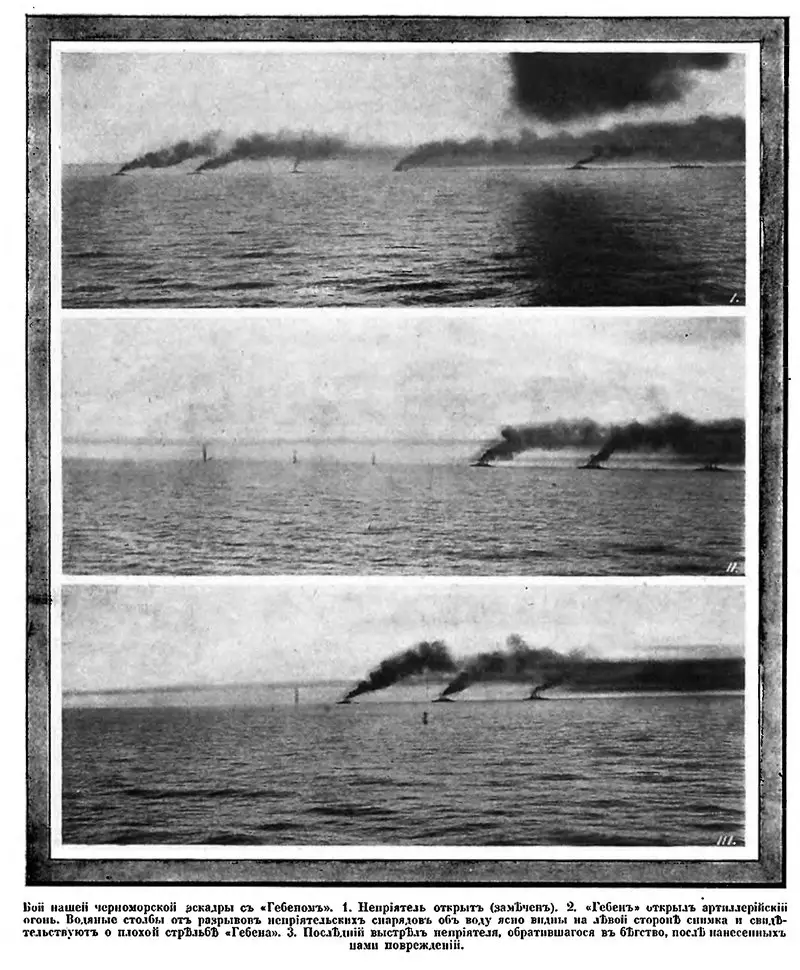

Трубка обр. 1894 года давала отечественным фугасным 12-дм снарядам одно бесспорное преимущество в сравнении со боеприпасами, оснащенными трубкой Бринка. Снаряды с трубкой обр. 1894 года, как правило, взрывались при ударе о воду, что давало куда больший и заметный столб воды, нежели всплеск, образованный падением снаряда без разрыва.

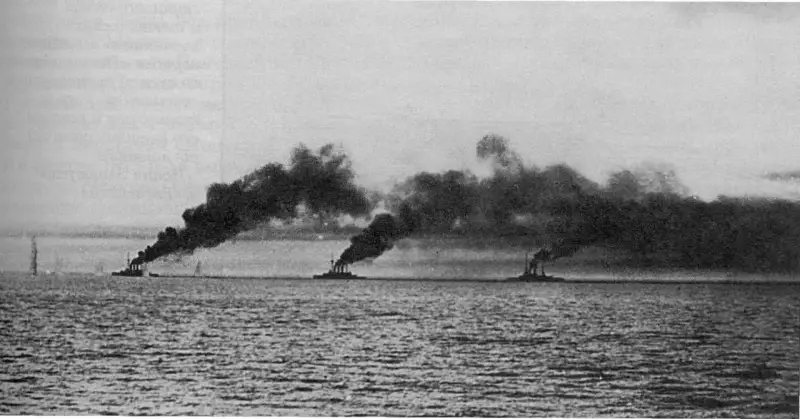

Тем не менее по данному параметру 12-дм японский снаряд, по всей видимости, превосходил отечественный. Дым от разрыва японских снарядов весьма эффективно «подкрашивал» поднимающиеся фонтаны воды в черный цвет. Также можно предполагать, что высота столба, а значит – и время его существования, связаны с количеством взрывчатки в снаряде. Во всяком случае, германские 283-мм снаряды времен Первой мировой войны, снаряжавшиеся 10,6 (бронебойные) и 20,6 (фугасные) кг ТНТ, имея сопоставимый общий вес с русским облегченным 331,7-кг снарядом, поднимали очень высокие фонтаны.

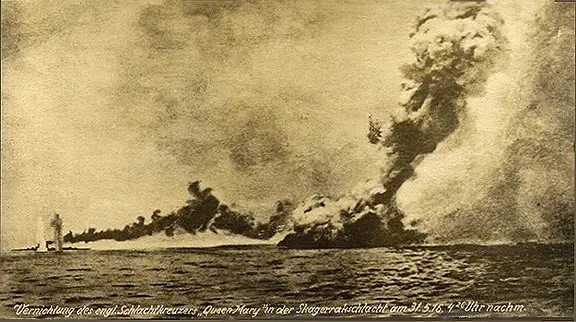

Вероятно, что на фото ниже – падения 305-мм германских снарядов в Ютланде, размер также впечатляет.

На этом фоне фонтан русского фугасного 12-дм снаряда смотрится не слишком выразительно. Даже с поправкой на менее удачный ракурс: столб воды удален от корабля, в то время как на фотографиях выше фонтаны, вероятно, располагаются между фотографом и обстреливаемыми кораблями (но для русской эскадры это не точно).

Тем не менее в хорошую погоду падения русских снарядов наблюдались практически на любой дистанции огневого боя (записка капитана 1-го ранга Щенсновича о бое 28 июля 1904 года). Правда, с одним исключением. Фонтаны воды были хорошо видны, если снаряд падал в стороне от вражеского корабля или перед ним, но почти не видны – если с небольшим перелетом за ним.

Надо сказать, что проблема наблюдаемости падений снарядов за целью сохранялась и с принятием на вооружение нового 12-дм/52 орудия обр. 1907 года и снарядов обр. 1911 года, однако она стояла менее остро (падения иногда наблюдались, иногда – нет). Но если даже 470,9-кг снаряд с его 61,5 кг ТНТ имел подобные сложности, то, скорее всего, японским офицерам также было затруднительно наблюдать падения собственных снарядов, когда между фонтаном воды и наблюдателем находился русский корабль.

В силу вышесказанного, вряд ли я ошибусь, предположив, что с точки зрения наблюдаемости падений в воду отечественные 12-дм фугасные снаряды мало в чем уступали японским. Они, вероятно, поднимали меньшие по высоте фонтаны, которые быстрее оседали в воду, не подкрашивались дымом разрыва, но так же, как и японские, были вполне хорошо наблюдаемы, кроме случаев падения за целью.

О наблюдаемости попаданий

Увы, русские снаряды совершенно уступали японским в части контроля попаданий, и тому было две причины.

Во-первых, наши 12-дм снаряды с трубкой обр. 1894 года часто взрывались внутри корпуса вражеского корабля, и такие разрывы снаружи не были видны.

Во-вторых, снаряжение снарядов бездымным порохом приводило к тому, что даже при разрыве снаряда на палубе или в процессе прохождения брони, когда этот разрыв мог наблюдаться со стреляющего корабля, его до крайности легко было спутать с выстрелами японских орудий. Ведь японцы в зарядах использовали бездымный порох, так что дым, вырывавшийся из их стволов, мало отличался от того, что давали при разрыве русские снаряды. И это не мои догадки – данный факт отмечал фон Эссен по результатам сражения в Желтом море.

Наоборот, японские снаряды, склонные к разрыву при прохождении самой тонкой преграды, не прятались от наблюдателей в корпусе или надстройках цели. В то же время шимоза, каковой начинялись японские фугасы, давала не только яркую вспышку, но и густой черный дым, что делало попадание легко наблюдаемым.

Не то чтобы всегда. Разумеется, когда русский корабль шел, охваченный пламенем и дымом пожаров, то выделить на их фоне попадание хотя бы и 12-дм снаряда, снаряженного шимозой, наверное, получалось далеко не в каждом случае. Но если попадания японских снарядов иногда не были видны, то попадания наших – почти никогда, и это давало японцам огромное преимущество в управлении огнем.

Первой задачей главного артиллерийского офицера является определение верной поправки по целику: снаряд должен ложиться в пределах силуэта цели, а не справа или слева от него. И лишь потом корректируется прицел, то есть выбирается поправка на дальность.

Почему так?

Дело в том, что когда снаряды падают вне силуэта цели, то фонтаны воды, конечно, хорошо видны. Но вот определить знак падения, то есть упали ли они перелетом, недолетом или накрытием, в подавляющем большинстве случаев невозможно. Наставления по управлению артиллерийским огнем, принятые в советском флоте, прямо запрещали попытки определения знаков падения до тех пор, пока снаряды не начнут падать на фоне силуэта обстреливаемого корабля.

Поскольку падения и русского 12-дм снаряда с трубкой обр. 1894 года, и японского фугаса вне силуэта цели были в общем достаточно хорошо наблюдаемы, то дать поправку по целику позволял и тот и другой. Какого-то особого преимущества у японского снаряда в этом вопросе не было. Но вот когда поправка по целику определена…

При стрельбе японскими снарядами управляющий огнем ясно понимал, дал ли снаряд недолет, перелет или попадание. Если снаряд дал недолет, офицер увидит фонтан воды на фоне цели. Если попадание – разрыв снаряда на вражеском корабле. Если перелет, то либо он заметит фонтан воды за целью, либо не увидит ничего. А вот при стрельбе русским снарядом ясно будет виден только недолет. Если же недолета нет, то управляющему огнем остается только гадать, был ли это перелет или попадание.

С учетом вышесказанного не приходится удивляться, что на том же «Ретвизане» в бою при Шантунге решили считать, что попадают, если не видят падения 12-дм снаряда. Понимали, что могут путать с перелетом, но сделать-то все равно ничего не могли!

В дальнейшем данная проблема была решена ведением залпового огня, причем требовалось стрелять не менее чем четырьмя орудиями в залпе. В этом случае, даже не видя попаданий, можно было определить знак падения снарядов. Накрытием можно было считать залп, при котором наблюдается 1–2 фонтана недолетом на фоне цели: ведь очевидно, что в таком случае прочие 2–3 снаряда дали либо попадания, либо перелеты, это и будет накрытие.

Но во времена Русско-японской войны ни отечественная артиллерийская наука, ни материальная часть до пристрелки и огня на поражение залпами еще не доросли.

О пристрелке

Оставим в стороне вопросы сравнения дальномеров, оптики, подготовки комендоров, наличия и качества таблиц стрельбы. Перейдем сразу к пристрелке.

И наши, и японцы пристреливались 6-дм снарядами. Но наши артиллеристы вели пристрелку боеприпасами, снаряженными пироксилином и оснащенными трубкой Бринка, которые, за редким исключением, не взрывались о воду. Соответственно, наши снаряды давали сравнительно небольшой всплеск. В условиях реального боя, когда по морю стелется дым, как из труб противника, так и из наших, определение поправки по целику для наших офицеров было очевидно затруднено. И даже когда она выбрана, на недолетах, на фоне вражеского корабля, то есть – в наилучших условиях для наблюдения, наши снаряды зачастую видны были не очень хорошо.

Как писал мичман Щербачев 4-й, командир кормовой 12-дм башни эскадренного броненосца «Орел»: «недолеты наши видны в бинокль с трудом, как в тумане, перелеты же на расстоянии 35–40 кабельтов за корпусами неприятельских судов невозможно разглядеть». Попадания по причинам, изложенным выше, зачастую также не были видны.

В это же время японские 6-дм снаряды давали хорошо видимый разрыв при попадании, но также взрывались о воду, давая при этом, со слов мичмана Щербачева 4-го, столб высотой 10–12 м, окрашенный дымом в черный цвет. Перелеты такими снарядами, скорее всего, видны не были, но им это и не было нужно: если управляющий огнем не видел недолета и попадания – значит, перелет.

Все вышесказанное не только упрощало и ускоряло пристрелку для японцев – это было еще полбеды. Беда заключалась в том, что пристрелка отечественными снарядами провоцировала ошибки, случаи неверного определения дистанции до неприятеля много чаще, нежели пристрелка японскими.

Тут, правда, возникает вопрос – а так ли была нужна пристрелка на относительно небольших дальностях Цусимского сражения?

В обсуждении предыдущих моих материалов, посвященных теме управления огнем русских кораблей, высказывалось мнение, что на дистанциях в 20–30 кабельтов можно едва не прямой наводкой стрелять. Однако данный тезис представляется мне ошибочным, и вот почему.

Предположим, что вражеский броненосец находится на дистанции 20 арткабельтов от нас (3 660 м). Предположим также, что управляющий огнем русского броненосца проигнорировал пристрелку и приказал стрелять из 12-дм орудий на поражение. Но при этом определил дальность неверно и распорядился установить прицел на 25 кабельтов (4 575 м).

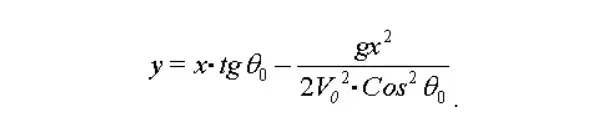

К сожалению, я недостаточно хорош в физике, чтобы точно определить, на какой высоте в этом случае пройдет над целью снаряд. Возможно, такой расчет сможет выполнить кто-то из уважаемых читателей, обладающих необходимыми знаниями и навыками. Но с известными упрощениями эту высоту могу прикинуть и я. Берем формулу движения снаряда в безвоздушном пространстве, под воздействием одной только силы тяжести.

Где

y – высота полета снаряда;

g – ускорение свободного падения;

Q0 – угол возвышения орудия при выстреле;

x – удаление снаряда от точки вылета;

V0 – скорость полета снаряда.

Формула эта проста и хороша всем, кроме одного – она не учитывает сопротивление воздуха и связанное с ним падение скорости снаряда. Поэтому, к примеру, если считать по формуле выстрел 12-дм орудия обр. 1895 года, при котором снаряд летит на 25 кабельтов, то получится, что он на этой дистанции все еще находится в 49 метрах над поверхностью. Уменьшив скорость так, чтобы формула на 25 кабельтов давала падение снаряда, и введя тем самым очень грубую поправку на сопротивление воздуха, получим, что при стрельбе на 25 кабельтов снаряд, пролетая над точкой в 20 кабельтов от выпустившего его орудия, будет находиться на высоте чуть более 34 м над уровнем моря.

Бесспорно, расчет топорный и очень приблизительный, но дело в том, что снаряд следовало положить в силуэт вражеского броненосца не выше чем 8–9 метров от ватерлинии. К сожалению, мне неизвестна высота осей орудий японских броненосцев над уровнем моря, но у броненосцев типа «Бородино» она составляла 6,45 м для кормовой башни, а носовой – 9,02 м. У японцев же она занимала промежуточное значение. Соответственно, стрелять по силуэту выше 8–9 м, означало попадать в лучшем случае в трубы и легкие надстройки, что, в силу особенностей отечественных 12-дм снарядов, минимизировало возможность нанесения существенных повреждений японским кораблям.

Если бы офицер в нашем примере ошибся в меньшую сторону, это еще ничего, так как в таком случае снаряды падали недолетом, что можно было увидеть и скорректировать прицел. Но если ошибка оказалась в большую сторону, и дистанция до неприятеля в действительности оказывалась меньше определенной, то такая ошибка вела к гарантированным перелетам – а управляющий огнем считал бы, что поражает неприятеля.

Следовательно, пристрелка была очень нужна даже на дистанциях 20–30 кабельтов. Вот только в ней японские снаряды давали Объединенному флоту неоспоримое преимущество.

Стрельба на поражение

Суть огня на поражение очень проста. Когда определен целик и прицел, необходимо обрушить на вражеский корабль всю мощь нашей артиллерии. Нужно понимать, что корабли в морском бою постоянно смещаются относительно друг друга, соответственно расстояние и поправка по целику рано или поздно устареют. Соответственно, задача огня на поражение – нанести максимальный урон, пока враг не вышел из-под накрытия, а задача управляющего огнем – определить момент, когда огонь на поражение перестал наносить ущерб, прекратить его и вновь уточнить целик и прицел пристрелкой.

Японским офицерам делать это было легко – они видели свои попадания. Как только они переставали их видеть, японцы могли либо возобновить пристрелку по той же цели, либо перевести огонь на другой русский корабль, наблюдать который было проще, чем текущую цель.

В нашем флоте все получалось куда сложнее. Пристрелявшись, офицер приказывал перейти на беглый огонь. И, пока целик верен, а снаряды падают на фоне силуэта цели, управляющий огнем вынужден был судить о попаданиях не по прямым, как его японские оппоненты, а по косвенным данным.

Если, определяя на слух интенсивность огня своего броненосца, главарт видел, что лишь небольшое количество выпущенных снарядов падает недолетом, это, очевидно, означало, что прочие дают небольшой перелет или накрывают цель. Если же всплесков перед целью так много, что примерно сходится с количеством выпущенных кораблем снарядов – дистанция определена неверно, и пушки корабля бьют с недолетом. Если падений не видно вообще – скорее всего, перелет. Впрочем, именно скорее всего, так как возможна ситуация, когда снаряды давали попадания и перелеты, только вот понять это со стреляющего корабля было невозможно.

Роль централизации управления огнем для русских кораблей

В силу вышесказанного, наши корабли могли вести сравнительно меткий огонь лишь при централизованном его управлении. Офицер, управляющий артиллерийским огнем, все же располагал возможностями хотя бы частично нивелировать описанные выше недостатки.

Во-первых, он мог сосредоточиться на наблюдениях результатов пристрелки и не отвлекался на руководство комендорами, как это вынуждены были делать офицеры 6-дм или 12-дм башен и прочей артиллерии. Соответственно, ему было проще других офицеров определять результативность пристрелки.

Во-вторых, он постоянно получал данные от дальномерной станции и, сопоставляя их с результатами пристрелки, мог оценивать ее результаты.

В-третьих, после того, как дистанция оказывалась определена, он мог быстро передать ее к орудиям броненосца при помощи приборов управления стрельбой. Важность этого невозможно переоценить – расстояния в морском бою быстро устаревают, а пример выше показывает, насколько важно правильное определение дистанции в морском бою даже на 20–30 кабельтов.

В-четвертых, все вышесказанное касалось также и огня на поражение.

Все вышеперечисленное, по моему мнению, и позволяло эскадренным броненосцам типа «Бородино» в завязке Цусимского сражения вести достаточно точный огонь. Но как только боевые повреждения делали централизованное управление огнем невозможным, точность стрельбы резко падала.

При невозможности управлять огнем централизовано, отдавался приказ о переходе на групповой огонь, который во многом напоминал централизованный. Вся артиллерия русского броненосца была разбита на группы разнокалиберной артиллерии. Так, например, при переходе на групповой огонь, 12-дм кормовая башня «Орла» перешла под командование лейтенанта Рюмина, управлявшего левой кормовой 6-дм башней. В теории дальномерные станции должны были дать расстояния Рюмину, он – организовать пристрелку своей башней, а затем уже, пристрелявшись, по переговорным трубам сообщить расстояние в 12-дм башню Щербачеву 4-му.

Таким образом, наши инструкции пытались при потере централизованного управления огнем из боевой рубки максимально централизовать огонь хотя бы в пределах групп артиллерии.

К сожалению, на практике это не работало. Дальномеры к моменту перехода на групповой огонь часто были уже выведены из строя, а если и сохранялись, то передать расстояния в группы, как правило, не было никакой возможности. В результате точность пристрелки резко снижалась. Но, что не менее плохо – переговорные трубы не обеспечивали своевременной передачи расстояний в башни главного калибра.

Слово Щербачеву 4-му:

«Стрелки на циферблатах боевых уже перестали показывать; циферблаты испорчены. С 6” башней (которая осуществляла пристрелку – Прим. авт.) у меня осталось одно средство сообщения – переговорная труба. Но переговорная труба не идет прямо, а разбита на несколько колен, т. е. башенный командир говорит по трубе в подбашенное отделение; из подбашенного 12” отделения по другой трубе передают в подбашенное отделение 6” башни; из подбашенного отделения 6” башни по третьей трубе уже передается командиру группы и обратно.

Но от собственной стрельбы и также разрывов неприятельских снарядов все находящиеся в башнях почти оглохли. У меня лопнула левая барабанная перепонка (о том я узнал уж позже от доктора), на правое ухо тоже плохо слышал; в подбашенном отделении стоял грохот от подаваемых снарядов, от выбирания талей и т. д.

Результатом всего этого было то, что приказание, передаваемое, например, из 6” башни доходило до меня очень медленно, так как люди на передаче принуждены были переспрашивать по несколько раз. Я сам не сразу мог расслышать, что передавали снизу.

Насколько был велик грохот и шум, видно из того, что уже после 3 часов я не мог передавать по переговорной трубе расстояний и целика своим комендорам – они не слышали. Поэтому приходилось кричать башенному старшине, тот передавал четвертым номерам, а те уже вторым номерам и наконец доходило до первых номеров. На это тоже терялось время.

Поэтому, когда до меня доходило какое-нибудь расстояние, то оно было ужо запоздалым – поэтому приходилось на глаз рассчитывать, на сколько оно могло измениться, и уже по этому устанавливать прицел. Пристреливаться же сам, благодаря нескорострельности 12” орудий, не мог, хотя прислуга работала идеально, и через 2 минуты мог производиться выстрел (судя по всему, технически башня, по крайней мере, в начале боя, могла выпускать 2 снаряда в 4 минуты – Прим. авт.). На учениях же редко достигали такой скорости».

Выводы

Приходится констатировать, что с точки зрения управления артиллерийским огнем японские снаряды были намного более удобны к использованию, как в пристрелке, так и при огне на поражение. Не приходится сомневаться в том, что при прочих равных условиях они обеспечивали заметно больший процент попаданий, нежели русские снаряды.

Совершенно очевидно, что будь наши артиллеристы обучены столь же хорошо, как и японские, обладай они оптическими прицелами того же качества (а не «соскакивающими» на несколько делений при учебных стрельбах) и т. д. и т. п., все равно сложности наблюдения падений и попаданий привели бы к значительному снижению точности стрельбы.

К сожалению, я не располагаю данными, позволяющими хотя бы примерно предположить, насколько снижалась точность стрельбы русскими снарядами относительно японских. Но высказать кое-какие соображения все же могу.

Согласно расчетам, которые я приводил в предыдущей статье, если бы не разрывы стволов японских орудий, они могли бы выпустить не 603, а 703 12-дм снаряда в сражении в Желтом море. Соответственно, количество снарядов 10–12-дм, израсходованных японцами при Шантунге, составило бы не 636, а 736 шт. – «Касуга» из своей единственной десятидюймовки выпустил 33 снаряда. При этом японцы добились 53 попаданий снарядами 10–12-дм, соответственно процент попаданий составил 8,3 %.

Простой расчет показывает, что «точкой безубыточности», при которой рост процента попаданий за счет лучшей наблюдаемости японских снарядов компенсирует убыток от сокращения количества выстрелов из-за разрыва стволов составляет грубо всего лишь 1 %.

То есть если бы японцы перешли на стрельбу снарядами русской конструкции, они смогли бы выпустить не 636, а 736 10–12-дм снарядов, однако при проценте попаданий 7,3 % (минус один от реальных 8,3 %) цели достигло бы 53–54 снаряда, то есть столько же, сколько и в реальности.

Однако, на мой взгляд, наблюдаемость японских снарядов при их падении в воду и попаданиях обеспечила прирост процента попаданий куда больше, чем 1 %. И это означает, что применение японских снарядов позволяло добиться большего числа попаданий – даже с учетом сокращения общего числа выпущенных снарядов из-за разрывов стволов.

P. S.

Однако же хотелось бы отметить особо – худшая наблюдаемость падений и попаданий не должна и не может ставиться в упрек отечественным 12-дм снарядам с пороховой начинкой и трубкой обр. 1894 года. Дать развернутые пояснения, почему это так, я смогу только в завершении данного цикла.

Продолжение следует…

Информация