Рабочие лошадки Российского флота

«Вы когда-нибудь видели тральщик в бою? Это же море огня!» Этот анекдот, который хорошо знает любой, кто служил на тральщиках, содержит намёк на деревянный корпус, которым данные корабли отличаются от своих собратьев. Сегодня, на тральщиках проекта 12700 «Александрит» корпуса делают из стеклопластика, но причина тому та же самая – магнитные мины...

Минное оружие доказало свой боевой потенциал не сразу. Ещё в ходе прорыва в Новый Орлеан в 1862 году адмирал флота Союза Дэвид Фаррагут мог скомандовать: «Полный вперёд! Плевать на мины!» Слабый чёрный порох, которым начиняли мины в ту пору и в самом деле не мог причинить серьёзного ущерба толстому деревянному корабельному днищу, окованному медью от обрастания.

Фаррагут знал это по опыту Крымской войны: минные поля Кронштадта, на которые наткнулись три или четыре британских парохода («Мерлин», «Файрфлай», «Волтур» и «Бульдог» – первые два точно, вторые – предположительно), не нанесли кораблям сколь-нибудь существенных повреждений – разбился стеклянный люк, повылетали из гнёзд ядра. К тому же, тогдашние мины были крайне ненадёжны: из 210 вытраленных англичанами мин исправными оказались только 75.

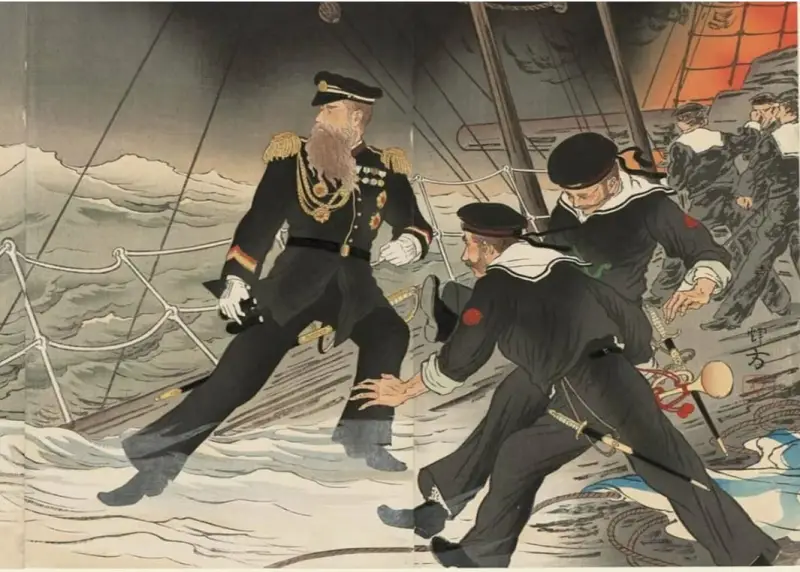

Гибель броненосца «Петропавловск», по версии японского художника

Но уже в Русско-японскую войну морские мины показали свою силу. Первым их мощь испытали русские, потеряв 31 марта 1904 года на японских минах броненосец «Петропавловск» с адмиралом Макаровым на борту.

Но вскоре и нашим морякам выпал шанс на реванш: дни с 30 апреля по 4 мая 1904 года вошли в историю как «чёрные дни японского флота». За эти пять дней на русских минах потомки самураев потеряли 2 броненосца из шести, а кроме того – крейсер, посыльное судно, две канонерских лодки и два миноносца. Всего один минный заградитель «Амур» нанёс флоту Микадо большие потери, чем вся русская Тихоокеанская эскадра!

Появление нового, опасного оружия привело и к появлению нового класса кораблей, для борьбы с ним. Ещё во время Крымской войны для траления мин использовали пару шлюпок, за кормой которых тащили по дну канат, срывавший мины с минрепов. В Русско-японскую войну для этой же цели использовались устаревшие миноносцы.

Перед началом Первой мировой войны Первый морской лорд сэр Артур Уилсон предположил, что самыми подходящими кораблями для борьбы с минами станут рыболовные траулеры. Поэтому рыбаки, ловившие треску в канале, были зачислены в резерв Royal Navy, получили противоминные тралы, форму и денежное содержание военных моряков.

Тральный шлюп типа «Флауэр»

Первыми тральщиками специальной постройки англичане считают тральные шлюпы типа «Флауэр». Строили «Цветы» на гражданских верфях, корабли имели усиленный корпус в носовой части – на случай наезда на мину.

Как выяснилось сразу, по плечу тральщикам не только борьба с минной угрозой, но и масса сопутствующих задач: тральщики сопровождали конвои и боролись с подводными лодками. Часто именно тральщики, за их гражданскую внешность становились «кораблями-ловушками»: имевшееся вооружение скрывали за фальшивыми надстройками, и всплывшая, дабы потопить «купца» артиллерией, подлодка напарывалась на огонь 4,7-дюймовых пушек «Цветка».

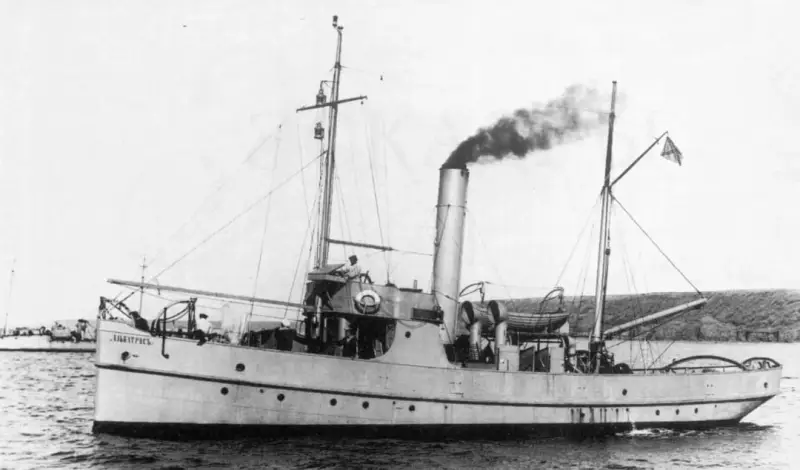

Первый русский тральщик – «Альбатрос»

Русские историки отмечают, что считать «Цветы» первыми тральщиками немного... самонадеянно. Поскольку в 1909 году в Одессе был заложен, а в 1910 году спущен на воду тральщик «Альбатрос». На что оппоненты отвечают, что изначально «Альбатрос» числился портовым судном.

В общем, конца данному спору нет, и не предвидится. Так что стоит перейти к фактам, сомнений в которых не возникает ни у кого...

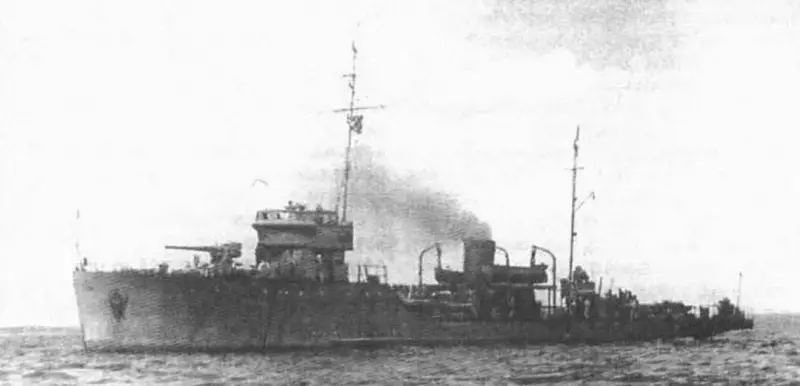

Советский тральщик проекта «3»

В СССР первые тральщики спроектировали в 1931 году. Проекту кораблестроителя Л. В. Диковича был присвоен индекс «3». БТЩ – «быстроходный тральщик», должен был иметь полное водоизмещение 430 тонн, нести дизельную энергетическую установку из пары шестицилиндровых «коломенцев» – 42-БМРН-6 и комплект разнообразных тралов, включая змейковый и электромагнитный – для борьбы с неконтактными минами.

Вооружение – 100-мм пушка на носу, 45-мм за надстройкой и пара крупнокалиберных пулемётов на крыльях мостика (от БЭК довоенный тральщик отбился бы). Проект был одобрен в 1932 году, но... В 1933 году было принято решение пересмотреть проект, внеся некоторые изменения в форму корпуса, улучшить обитаемость, установить некоторые новые механизмы. Улучшенный проект получил индекс «53».

Но и на этом эпопея с улучшениями не окончилась: в 1937 году был разработан проект «53У» – «уширенный». Как видно из названия, новый вариант БТЩ был шире предшественников.

Пока устранялись недостатки в проекте 53У, была готова очередная модернизация – проект 58. Всего до войны было построено 8 тральщиков 3-го проекта, 9 – 53-го, 6 – 53У и 7 проекта 58. Во время войны все тральщики были дополнительно вооружены парой 20-мм эрликонов и парой 12,7-мм пулемётов.

Отечественные тральщики также показали себя универсальными кораблями. Чем только они во время войны не занимались! Сопровождали конвои, боролись с подлодками, высаживали десанты. В этом качестве они были особенно эффективны: в СССР десантных кораблей специальной постройки на тот момент не было, десанты высаживали с торпедных катеров и морских охотников.

По сравнению с ними БТЩ был просто линкор! Каждый тральщик был способен принять на борт 10 45-мм пушек с передками или до 600 человек десантников с оружием, боеприпасами и сухпайком на 5 дней.

Тральщик «Бугель» погиб на Балтике в 1941 году

Сказать, что 30 тральщиков на четыре флота – не много, ничего не сказать! В 1942 году понимание слабости минно-тральных сил РККФ привело к проектированию тральщиков проекта 253.

Проект был отправлен для реализации в Ленинград, где решили, что для условий блокадного города он слишком сложен, и спроектировали упрощённый вариант – проект 253Л. Первый рейдовый тральщик построили за 4 месяца и 20 дней и сдали флоту в ноябре 1943 года. Всего тральщиков этого проекта построили 36 корпусов и ещё 56 по модернизированному проекту 253ЛП.

Американский тральщик типа «Адмирабль»

Кроме того, выручал ленд-лиз: в 1945 году американцы передали СССР 24 тральщика класса «Адмирабль» (водоизмещением 625 тонн) и 31 вспомогательный моторный тральщик водоизмещением 270 тонн – чего не сделаешь ради вовлечения союзника по антигитлеровской коалиции в войну с Японией!

Советский катер-тральщик

Но всё это – солидные корабли! А большая часть мин в ходе войны и послевоенного траления вытраливалась катерами-тральщиками. Что это за птица? Брался любой катер, любого проекта (в основном Р и КМ, но мог быть и рыболовецкий сейнер), вооружался тралом и ДШК, и – вуаля! Получался катер-тральщик.

Импровизация вышла весьма удачная – катерам-тральщикам (немцы называли их «тюлькин флот») довелось участвовать в десантных операциях, включая столь масштабные, как Керченско-Феодосийская. На их долю пришлась и большая часть потерь: только на Балтике погибло порядка сорока с лишним катеров-тральщиков (точно подсчитать сложно: часть катеров после гибели поднималась, восстанавливалась и... гибла вновь).

Базовый тральщик проекта 12650 «Леонид Соболев»

После войны опыт борьбы с минами и недостаточности минно-тральных сил в 1941 году был учтён, и тральщики стали одними из самых массовых кораблей в СССР! Они делились на рейдовые, базовые и морские.

Первыми после войны вступила в строй серия морских тральщиков 254 проекта. Полное водоизмещение этих кораблей было 569 тонн, вооружение 2х2 37-мм зенитных орудия В-11 и 2х2 12,7-мм пулемёта, 10 глубинных бомб, 10–16 мин, ну и, само собой – тралы: контактные, неконтактные, акустические, электромагнитные... Серия – впечатляла – 295 корпусов всех модификаций!

Водоизмещение тральщиков данного проекта было маловато для действий в дальней морской зоне, и в дополнение к 254-му проекту на вооружение поставили тральщики 264-го проекта. Полное водоизмещение выросло до 890 тонн, вооружение – 2х2 57-мм артустановки ЗИФ-31 с радиолокационным наведением и 2х2 25-мм автомата 2М-3М.

Помимо вооружения, существенно выросла мореходность: 10 суток против 7 у предыдущего проекта. Всего построили 24 корабля, ещё 14 достроили в качестве спасательных судов – проект был признан устаревшим. Поскольку появился проект 266 «Аквамарин» – 52 корабля.

Интересно то, что часть кораблей этого проекта (также известных как проект 1251) была изготовлена со стеклопластиковым корпусом. Шёл 1968 год, успехи в технологиях полимерных материалов на тот момент были не самыми впечатляющими, поэтому пластик уступил место проверенной древесине – тральщики проекта 12650 «Яхонт» имели деревянный корпус.

Тральщик проекта 12700 «Александр Обухов»

В общем, у новейших тральщиков проекта 12700, в настоящий момент поступающих на вооружение ВМФ России – длинная и сложная родословная.

Я не коснулся здесь ни опытных беспилотных тральщиков проекта 1253, ни речных тральщиков проекта 151, ни крупнейшей серии катеров-тральщиков проекта Т376. В конце 50-х – начале 60-х годов развитие технологий не позволило массово развернуть строительство стеклопластиковых кораблей. Их время пришло сегодня.

И да, за ними – будущее.

Информация