Шлезвиг-гольштейнская война 1864 года и ее политические последствия

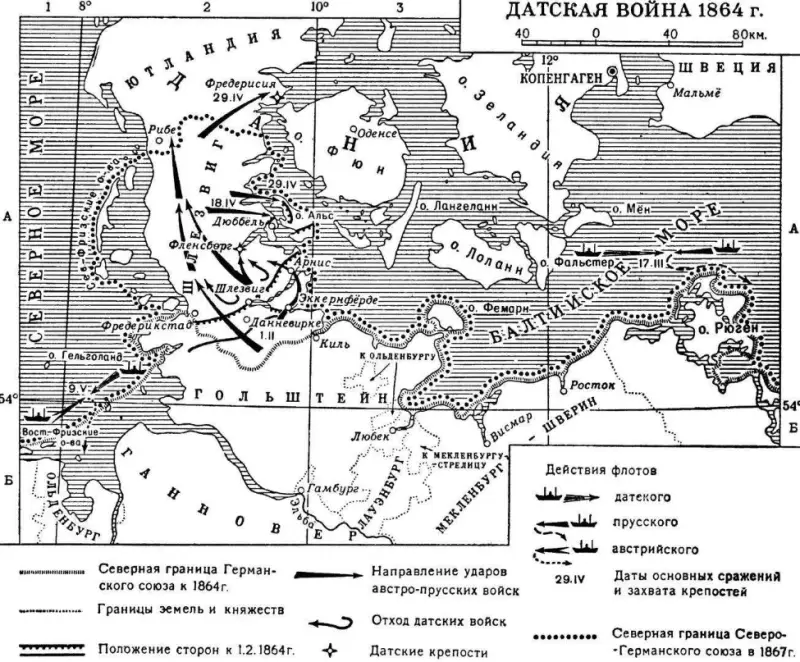

В течение ХХ столетия шлезвиг-гольштейнский вопрос дважды становился причиной военных конфликтов в Европе. Война 1864 года, также известная как Австро-прусско-датская война или Датская война – одна из трех европейских войн, в которых участвовала Пруссия в период нахождения на посту канцлера Отто фон Бисмарка. Последовавшие за ней войны против Австрии имели более серьезный масштаб, и поэтому им уделено куда больше внимания в исторической литературе.

Суть конфликта заключалась в том, что герцогства Шлезвиг и Гольштейн, будучи неразрывно связаны друг с другом в соответствии с международными соглашениями, являлись владениями датского короля, при этом не будучи составной частью Датского королевства. С Данией их связывала лишь личная уния.

Причем население этих герцогств являлось преимущественно немецким, за исключением территории северного Шлезвига, где большинство составляли датчане. Гольштейн, где проживали почти исключительно немцы, еще и входил в Германский союз.

Таким образом, шлезвиг-гольштейнский вопрос являлся составной частью германского вопроса: любые попытки датских королей инкорпорировать герцогства в состав непосредственно Датского королевства наталкивались на сопротивление германских государств.

О шлезвиг-гольштейнском кризисе, последовавшей за ним войне и ее политических последствиях и порассуждаем в данном материале.

Шлезвиг-гольштейнский кризис и попытки решить его дипломатическим путем

Шлезвиг-гольштейнский вопрос считается одним из сложнейших в истории международных отношений. Это связано с тем, что он являлся частью проблемы объединения Германии. К тому же в этом регионе шла борьба европейских держав за экономические и стратегические позиции в бассейне Балтийского моря [2].

После того как датский король Фредерик VII 28 января 1862 года провозгласил будущую реформу датского государства, 5 великих держав (Россия, Пруссия, Австрия, Англия и Франция) и Швеция согласовали так называемый Лондонский протокол, объявлявший датскую монархию неделимой.

Однако там же содержалось требование сохранить независимость герцогств. Дания не выполнила это требование, поскольку находившаяся у власти в Копенгагене эйдер-датская партия требовала принятия конституции, которая присоединила бы это герцогство к Дании [1].

30 марта 1863 года король Фредерик VII подписал указ о том, что с нового 1864 года Шлезвиг фактически присоединяется к Дании, а для Гольштейна вводится самостоятельное управление. Это постановление нарушало сразу два принципа, зафиксированных Лондонским протоколом 1852 года – автономии и нераздельности герцогств.

Кризис на территории герцогств возник в ноябре 1863 года, когда на односторонние меры датского правительства по интеграции Шлезвига в состав Датского королевства население ответило национально-освободительным движением. По новой конституции 13 ноября 1863 года на Шлезвиг распространялось датское законодательство, в то время как в Гольштейне сохранялось прежнее устройство [3].

Ситуация еще более обострилась после того, как 15 ноября Фредерик VII скончался, и на престол вступил Кристиан IX из династии Глюксбургов. Три дня спустя монарх подписал так называемую «Ноябрьскую конституцию», которая действовала на территории Дании и Шлезвига, но не Гольштейна [3].

Одновременно с этим 34-летний Фридрих Аугустенбургский предъявил наследственные права на герцогства и провозгласил себя правящим герцогом Фридрихом VIII. Нового претендента на трон поддержало немецкое общественное мнение, в первую очередь либеральные круги, к которым он был близок по своим убеждениям. Весьма популярной в Германии стала идея создания нового государства Шлезвиг-Гольштейн под скипетром Аугустенбурга.

В ответ на односторонние меры датского правительства по интеграции Шлезвига в состав Датского королевства в герцогстве вспыхнуло восстание. Поскольку датская политика нарушала международные договоренности 1852 года, определявшие Шлезвиг-Гольштейн как неразрывное владение датского короля, восстание в герцогствах нашло поддержку в Германском союзе, оказавшем поддержку восстанию и занявшем своими войсками Гольштейн в декабре 1863 года.

Официальная позиция, озвученная Бисмарком на начальной стадии кризиса, заключалась в необходимости строгого соблюдения Лондонского протокола. Для этого у прусского министра-президента имелись две весьма серьезные причины.

Во-первых, он вовсе не желал образования на северных границах Пруссии нового государства, которое явно проводило бы либеральную, а значит – антипрусскую политику.

Во-вторых, нарушение Лондонского протокола давало бы повод для вмешательства великим державам, подписавшим его – в частности, Великобритании и Франции [3].

В ноябре 1863 года Бисмарку пришлось даже вступить в спор с королем и кронпринцем, склонными поддержать кандидатуру Фридриха Аугустенбургского. Вильгельм пытался апеллировать к немецкому национальному чувству своего министра, но Бисмарк упорно стоял на своем. Бисмарк понимал, что шлезвиг-гольштейнский вопрос носит общеевропейский характер и решаться будет на европейском уровне, а не внутри Германского союза.

В ноябре Пруссия и Австрия начали сближаться по датскому вопросу. Позиция Австрии во многом совпадала с точкой зрения главы прусского правительства: необходимо придерживаться Лондонского протокола, защитив в то же время права герцогств от датских посягательств. В декабре 1863 года Бисмарку удалось договориться с австрийцами относительно дальнейших действий.

16 января 1864 года Пруссия и Австрия предъявили Дании ультиматум, согласно которому последняя должна была отменить действие конституции 13 ноября 1863 года. В случае отклонения Данией ультиматума, предусматривалось вторжение австро-прусского экспедиционного корпуса в Шлезвиг. 18 января Дания отвергла австро-прусский ультиматум. Кристиан IX надеялся на помощь Англии, однако она уклонилась от оказания какой бы то ни было помощи Дании.

Как отмечает историк Майкл Эмбри:

Начало войны

Один из тех, кто от всей души приветствовал австро-прусскую инициативу совместно выступить против Дании, был шеф прусского генштаба Хельмут фон Мольтке-старший.

– писал он 20 января.

В тот же день на заседании коронного совета обсуждался план кампании против датчан. В основу разработки, подготовленной военными, легли идеи Мольтке. Они заключались в необходимости быстрого разгрома датской армии и находились в русле его недавних записок.

1 февраля австро-прусские войска начали наступление. Ими командовал фельдмаршал граф Фридрих Врангель, перешагнувший 80-летний рубеж и стремившийся вести войну, не особенно оглядываясь ни на генеральный штаб и разработанные им инструкции, ни на указания политического руководства [4].

Вместо того, чтобы окружить и уничтожить датские войска на территории Шлезвига, Врангель допустил их отход на мощную фланговую позицию у Дюппеля на самом севере герцогства, возле границ Дании. Секретное австро-прусское соглашение предусматривало ограничение театра военных действий территорией Шлезвига, и ситуация в военном плане стала патовой.

План Мольтке остался нереализованным. Фланговый обход не получился, поскольку был предпринят медленно и в явно недостаточном размере. Командующий датской армией генерал-лейтенант де Меза распознал замысел пруссаков и 5 февраля сделал ставку на быстрый отход. Врангель сделал то, чего так опасался Мольтке – допустил отход датчан из Даневерке к мощным укреплениям Дюппеля – фланговой позиции, прикрывавшей путь в Ютландию [4].

Как пишет историк Николай Власов, следующий ход сделали передовые части пруссаков, которые не были должным образом проинформированы о сути австро-прусских соглашений (наступление должно быть согласовано с австрийцами). 18 февраля они пересекли границу и заняли Кольдинг.

В соответствии с соглашениями, их следовало отозвать, но тут уж воспротивился Врангель: покрывать позором отступления свои седины он не собирался. Войска остались в Кольдинге до 6 марта, когда австрийцы и пруссаки наконец-то договорились о дальнейшем продвижении на датскую территорию, поскольку иного средства преодолеть патовую ситуацию ни в Вене, ни в Берлине не видели [3].

В Копенгагене рассчитывали на вмешательство великих держав, однако этого не произошло. 18 апреля пруссаки смогли нанести своему противнику чувствительное поражение, взяв штурмом укрепления Дюппеля и отбросив датскую группировку на остров Альс. Эта победа была важна не только в военном, но и в психологическом отношении, позитивно повлияв на настроение прусского общества.

Лондонская конференция открылась 25 апреля, а на театре военных действий вскоре было объявлено перемирие. Прусская сторона предложила восстановить статус-кво: личную унию герцогств с Данией при сохранении их полной самостоятельности в своих внутренних делах. Однако Дания отказалась от этого предложения. Не принимали датчане и различных вариантов компромисса, которые предлагали англичане и французы.

Почему Дания уверенно стояла на своем, даже терпя поражение?

Дело в том, что там полагали, что Великобритания и Россия не допустят отторжения герцогств. Однако после Крымской войны «европейский концерт», пентархия из пяти государств, фактически развалился. Теперь каждая из великих держав предпочитала руководствоваться собственными интересами, и в Дании, по всей видимости, этого не осознавали.

Из-за дипломатического тупика вскоре боевые действия возобновились.

Завершение войны

Хельмут фон Мольтке страстно желал отправиться на театр боевых действий, причем имея соответствующие полномочия для ведения операций. Отчаявшись добиться успеха по официальным служебным каналам, он решил задействовать свои придворные связи, обратившись к Мантойфелю с планом высадки на одном из островов (Альс или Фюн), отделенных от материка узким проливом. Это, считал Мольтке, развеет миф о неуязвимости датских островов и приведет к скорейшему окончанию войны.

Мантойфелю план понравился. Глава военного кабинета незамедлительно устроил Мольтке аудиенцию у короля, который в конечном счете одобрил проект [4].

30 апреля на Мольтке были временно возложены обязанности начальника штаба союзных войск. Неудачи прусского командования проложили ему дорогу к славе и успеху. 2 мая 1864 года, спустя три месяца после начала войны, он оказался в главной квартире в Вайле, облеченный всеми необходимыми правами.

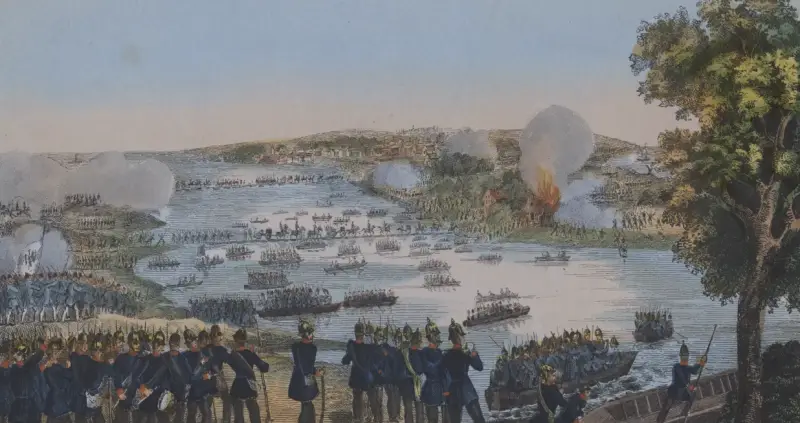

29 июня в 2 часа ночи авангард сил вторжения на 160 лодках и понтонах пересек узкий пролив, отделявший Альс от материка. Погода благоприятствовала пруссакам. Датчане открыли огонь слишком поздно, и он был слишком беспорядочным. К тому же на него немедленно ответили прусские батареи, заодно помешавшие войти в пролив датскому броненосцу «Рольф Краке».

Понеся сравнительно небольшие потери, пруссаки к 10 часам утра овладели Альсом. Заняв остров, они начали немедленно готовиться к переправе на Фюн. Однако эти меры оказались излишними. Датское правительство осознало, что водные преграды не являются непреодолимыми для союзных немецких армий, а в Северное море прибыла мощная австрийская эскадра. 20 июля было заключено перемирие, 1 августа подписан прелиминарный мир. Согласно его условиям, король Дании полностью отказывался от своих прав на герцогства в пользу Пруссии и Австрии.

22 августа шеф Генерального штаба почти одновременно получил два ордена – прусский (орден короны I класса с мечами) и австрийский (большой крест ордена Леопольда). Вместе с ними пришло личное послание Вильгельма:

Заключение

После подписания Венского мирного соглашения судьба Шлезвига и Гольштейна перестала быть объектом международного урегулирования, превратившись в вопрос, касавшийся только Пруссии и Австрии.

Дипломатическая победа значительно укрепила как внутригосударственные, так и международные позиции прусского канцлера Отто фон Бисмарка. Кроме того, победа в войне 1864 года дала Берлину военно-стратегические, экономические и политические дивиденды.

Единственным вопросом, который не был решен Венским мирным договором, было то, что станет с самими герцогствами. Граф Рехберг, министр иностранных дел Австрии, был отстранен от власти за три дня до подписания мирного договора. Рехберг стал жертвой растущей антипрусской фракции в австрийском правительстве. С этого момента отношения между двумя странами начали ухудшаться [5].

В августе 1965 между победителями – Австрией и Пруссией – была заключена Гаштейнская конференция, по условиям которой австрийцы брали на себя управление Гольштейном, а пруссаки – Шлезвигом. Одновременно Пруссия получила право на Лауэнбург – маленькое княжество на границе Гольштейна. Впервые за полвека прусская территория увеличилась.

Дальнейшая судьба северогерманских герцогств стала предметом споров между Пруссией и Австрией и одним из поводов к началу австро-прусской войны 1866 года.

Использованная литература:

[1]. Кольмар фон дер Гольц. Шлезвиг-гольштейнские войны. – СПб.: Евразия, 2021.

[2]. Роотс Л. К. Шлезвиг-гольштейнский вопрос и политика европейских держав в 1863–1864 годах. Таллин: Эстонское государственное издательство, 1957.

[3]. Власов Н. А. Бисмарк. «Железный канцлер». – М., Яуза, 2018.

[4]. Власов Н. А. Гельмут фон Мольтке. Отец современной войны. – СПб.: Наука, 2018.

[5]. Michael Embree. Bismarck's First War: The Campaign of Schleswig and Jutland 1864. Helion & Company Limited, 2007.

Информация