Александр I и Балканский узел в зеркале Греческого восстания

«Митрополит Герман благословляет знамя восставших в монастыре Святая Лавра». Художник Теодорос Вризакис, 1865 г., Национальная галерея Греции

У истоков Большой игры

В статье Эхо Священного союза. Спасет ли Россия Европу, упомянув революции в Испании и Неаполе, я оставил без внимания тогда же вспыхнувшее Греческое восстание 1821 г.

Между тем, в отличие от названных выступлений, оно завершилось успехом и представляет интерес корректировкой внешнеполитического курса Александра I, в том числе и в отношении буквы и духа Священного союза, а также началом Большой игры с Великобританией.

Ибо среди скалистых берегов Эллады, а не в песках Средней Азии, как полагал в 1830-е и позже обезглавленный волею бухарского эмира Насруллы капитан А. Конолли, она и началась.

Соответственно, в данном материале поговорим о некоторых нюансах Балканской политики России периода позднего царствования Александра I, тем паче стратегически важным мягким подбрюшьем Европы регион стал задолго до XX в.

Непосредственно на Венском конгрессе Восточный вопрос не обсуждался, разве что в кулуарах. Однако уже на следующий год после подписания подытожившего его работу Заключительного акта Петербург уверил Константинополь в ненамерении покушаться на целостность Османской империи.

Более того, Александр I

Двойственность или гибкость?

В упомянутой выше статье разговор шёл о сочетании в деятельности царя на международной арене принципов религиозного консерватизма с либеральными идеями. Подобного рода двойственность проявилась и в отношении Балканской проблемы: миролюбивые сентенции Александра I в адрес иноверцев звучали на фоне поданной ему в 1814-м записки дипломата А. С. Стурдзы об освобождении греков от, подчёркивалось в документе, османской тирании, сравниваемой с наполеоновской – тонкий ход, согласитесь.

Александр I и Восточный вопрос: гибкость или двойственность?

Схожие мысли высказывал императору и граф И. А. Каподистрия – будущий президент Греции, а в рассматриваемый период второй человек в российском министерстве иностранных дел.

Первый же, К. В. Нессельроде, ещё в Вене докладывал Александру I:

Европа устала

Услышанное царь довёл до сведения европейских монархов, но отклика не нашёл. Действовать же в одиночку на Балканах не собирался, назвав причину в мае 1816-го новому послу в Порте Г. А. Строганову:

Что ж, Европа устала от беспрерывных почти тридцатилетних войн, а России к тому же требовалось восстановление после нанесённого ей вторжением экономического ущерба.

Так что не только следование принципам Священного союза, но и обусловленные тяжелым состоянием экономики соображения влияли на миролюбивую в отношении Константинополя риторику царя.

Но прошло время, нанесённые войной раны были залечены, и вспыхнувшее в 1821 г. Греческое восстание встретило поддержку в русском обществе, причём в его обоих идейных лагерях: либеральная часть

Разделяя настроения последних, Александр I на состоявшемся в 1822 г. Веронском конгрессе, тем не менее, заявил:

Дополню приведённую царём аргументацию строками из направленного ему К. Меттернихом годом ранее, во время работы конгресса в Лайбахе, пространного письма:

Распространение национально-освободительных идей и революционных настроений в Австрийской империи не могло не беспокоить самого выдающегося главу её внешнеполитического ведомства

Обратите внимание, как грамотно опытный дипломат перевёл проблему восстания из собственно внутриосманской в плоскость, непосредственно затрагивающую русско-австрийские отношения, коим Греческая революция, с точки зрения Меттерниха, угрожала.

Австрийские резоны

Прав ли был один из архитекторов Священного союза в своих опасениях перед революцией, способной затронуть и Австрию? Прав.

Заберёмся в его шкуру. Вспыхнувшие почти синхронно с Греческой революции в Неаполе и Пьемонте ставили под вопрос господство Австрии на Апеннинах, и без того – не официально, разумеется – оспариваемое Францией, и создавали угрозу распространения национально-освободительных настроений среди славян и венгров на территории империи Габсбургов.

И не только среде них. Ибо не один Петербург покровительствовал грекам. Их община проживала и в Австрийской империи.

В этом, с конца XVIII в., таилась для неё немалая опасность:

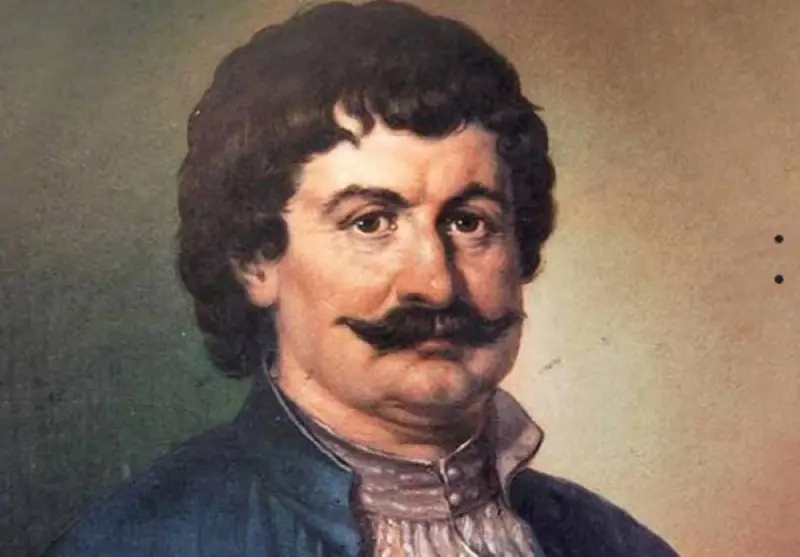

Основоположник греческого национально-освободительного движения, он разработал его идеологию, основанную на демократических принципах Великой Французской революции.»

Неудивительно, что австрийская полиция, раскрыв созданную Велестинлисом тайную организацию, выдала его османам, казнившим революционера и патриота. Случилось это в 1798-м. Но гарантий невозобновления проживавшими в Австрии греками подобной деятельности не было.

Ригас Велестинлис

Важная деталь: упомянутый выше этнический грек Каподистрия не являлся сторонником восстания соотечественников на подчинённых Порте землях:

Относительно готовности свергнуть иго, как показали дальнейшие события, дипломат одновременно был и прав, и ошибался. Греки доказали свою готовность и способность, пусть и при военной поддержке европейских держав, сбросить иго. Это с одной стороны. С другой, лидеры восстания с трудом находили общий язык между собой и готовы были развязать, ещё толком не одолев османов, Гражданскую войну.

Меттерних же в 1821 г. имел основания опасаться не только вакуума централизованной власти в случае победы повстанцев, по меньшей мере на первых порах, но и создания прецедента: с изгнанием Порты позиции в регионе России могли усилиться.

Австрийский министр учитывал и гипотетическую перспективу реанимации Греческого проекта – полвека ведь не прошло с момента его рождения стараниями Екатерины II и Г. А. Потемкина, – что противоречило интересам как Австрии, так и Великобритании, поскольку нарушало баланс сил на Балканах и ставило, с точки зрения последней, под сомнение её господство в Средиземноморье.

В общем, Меттерниху удалось убедить Александра I вслед за остальными европейскими монархами осудить бунтовщиков против законного государя, пусть и иноверного, одновременно призвав султана соблюдать права подданных-христиан.

Интересно, что австрийский министр, опасаясь проникновения России на Балканы, отверг предвосхитившее более чем на столетие идею У. Черчилля по формированию Вооруженных сил Европы предложение Александра I: для гарантии сохранения зафиксированного в Вене принципа нерушимости границ и незыблемости власти легитимных монархий создать международную армию.

Хотя такие войска позволили бы Вене держать руку на пульсе Балканской политики Петербурга.

В подобной непростой ситуации Александр I, не возражая Меттерниху и публично «покинув дело Греции», был в курсе существования образованного в Одессе по принципу масонской ложи тайного греческого общества «Филики Этерия» («Общество друзей»):

Но, согласитесь, официальное и, возможно, обусловленное опасением международного скандала, осуждение – это одно, а неофициальная поддержка, в том числе и деятельности тайной организации за границей – другое.

Так, опираясь на исследования Г. Л. Арша, С. И. Данченко пишет:

Светлана Ивановна также ссылается на мнение молдавского историка И. Ф. Иовва, утверждавшего:

Бухарест вместо Вены

Но оставим пока в покое «Филики Этерию» и поговорим об официальной стороне дела, связанной с непростыми взаимоотношениями Российской и Османской империй. В публично-правовом поле Петербург при выстраивании диалога с Константинополем опирался на заключённый в 1812 г. Бухарестский договор.

Собственно, поэтому Александр I и не поднимал в Вене Восточный вопрос. Зачем, если за пару лет до этого генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов подписал устраивавший Россию документ, регулирующий отношения с Портой?

Царь назвал его богодарованным. Ещё бы: Россия ратифицировала договор за день до вторжения Наполеоновских войск. А вот султан Махмуд II соблаговолил это сделать в июле, что дало возможность перебросить части Дунайской армии против Бонапарта.

При этом Россия, начиная в 1806-м боевые действия против Порты, на первых порах не покушалась на её целостность, желая добиться от Константинополя выполнения условий Кючук-Кайнарджийского мирного договора, согласно которому смещать господарей Молдавии и Валахии османы могли только с согласия Петербурга.

Однако, вероятно, с подачи французского посла в Порте О. Себастьяни и в нарушение упомянутого договора, султан сместил господарей.

И даже когда уже раздавались залпы орудий и лилась кровь, министр иностранных дел А. И. Будберг писал великому визирю Ибрагиму Хильми-паше в феврале 1807-го:

После подписания Бухарестского мира царь пожелал заключить союз с султаном, но тот, наблюдая за битвой двух империй, предпочёл нейтралитет.

Когда же Наполеон отправился на Эльбу и начался Венский конгресс, Махмуд II попытался сыграть на противоречиях великих держав, апеллируя к ним в расчёте на пересмотр Бухарестского договора и возвращение утраченных в Пруто-Днестровском бассейне территорий – не ввяжись Порта в войну и внемли миролюбивым предложениям России, заключи мир спустя год-другой после начала боевых действий, и указанные земли вряд ли ею были бы потеряны.

Султан Махмуд II вовсе не собирался довольствоваться ролью статиста при решении Восточного вопроса

Однако монархи не поддержали притязания султана, так как в их планы входило сдерживание России, но отнюдь не усиление Порты.

Тогда османы стали самостоятельно нарушать статьи договора, в том числе путём незаконного пересечения границы. Причём отличились здесь казаки-некрасовцы.

Надо сказать, что в результате Бухарестского мира присоединение к России молдавских земель вызвало неоднозначную реакцию как местного боярства, часть которого выступала за возвращение власти султана; так и крестьянства, опасавшегося введения в Бессарабии крепостного права.

В результате началась их эмиграция на южный, османский, берег Прута, вызвавшая беспокойство Петербурга. В 1818-м Александр I посетил Бессарабию, запустив обратный процесс возвращения, чему способствовала также жестокость османских войск после подавления Валашского восстания Т. Владимиреску, направленного, что любопытно, против фанариотов – то есть греков, управлявших с позволения султана Валахией.

И вот на фоне стремления Петербурга не обострять отношения с Константинополем и следовать в диалоге с ним букве Бухарестского договора и духу Священного союза, вспыхнуло Греческое восстание.

Ситуация сразу приняла довольно пикантный для Александра I характер, поскольку один из лидеров повстанцев, упомянутый выше глава «Филики Этерии» Александр Ипсиланти – фигура одновременно и трагическая, и противоречивая, и о которой нужно говорить отдельно – состоял в чине генерал-майора на службе в российской Императорской армии, впрочем, после начала восстания он был уволен со службы и лишён чина.

Масла в огонь подлили сами османы, обоснованно подозревавшие Петербург в неофициальной поддержке восставших и принявшиеся досматривать следовавшие через Проливы корабли под российским флагом.

Больше того, суда не просто останавливались, но и подвергались принудительной выгрузке, что, как отмечает историк Е. П. Кудрявцева, наносило значительный ущерб хлебной торговле Новороссии.

Причём в немалой мере страдали именно греческие купцы:

В подобной ситуации симпатии в отношении повстанцев разделялись не только российским обществом, но и деловыми кругами, среди которых хватало греков, заинтересованных в экономических преференциях в случае обретения их Родиной независимости.

В конечном счёте Петербург пошёл на корректировку сформулированных в Вене принципов, что нашло отражение в январском, 1824 г., «Мемуаре об умиротворении Греции», предусматривающем раздел её территории на Восточную, Западную и Южную. За образец брались Дунайские княжества с их самоуправлением и выплачиваемой Порте данью.

Нетрудно заметить половинчатый характер документа, с идеей: и нашим, и вашим, разумеется, не удовлетворившей обе стороны. Вообще, подобного рода решения встречают, как правило, негативную реакцию тех, на кого они направлены. «Мемуар» не стал исключением.

Идея раздела страны при сохранении пусть и номинальной, но ненавистной власти османов, вызвала волну возмущения в греческом обществе, главным образом среди проживавших в Европе эмигрантов, обвинивших Россию чуть ли не в предательстве полыхавшего в Элладе национально-освободительного движения.

Константинополь же видел в греках взбунтовавшихся подданных и до Наваринского сражения не желал посредничества ни со стороны России, ни со стороны какой-либо иной европейской державы, рассчитывая силой усмирить восставших.

Не можешь остановить – возглавь

В этой ситуации Лондон стал действовать по известному принципу: не можешь остановить – возглавь. И переиграл Петербург с его неуклюжими попытками усидеть в Греческом вопросе на двух стульях сразу.

На смену политического курса Великобритании, после Венского конгресса, в целом выдержанного в духе Священного союза, повлияла смерть в самый разгар восстания одного из его архитекторов – Р. Каслри, в 1822-м, и его замена на посту главы МИД Д. Каннингом – об отношениях между двумя видными политиками свидетельствует дуэль, в результате которой последний был ранен.

И если Александр I, следуя букве и духу Священного союза, напрямую восстание не поддержал и даже «покинул дел Греции», то Каннинг, в отличие от своего предшественника, не скрывал негативного отношения к сформированному в Вене миропорядку и поэтому принял сторону повстанцев, в особенности после возмутившей европейскую общественность Хиосской резни. Справедливости ради: восставшие также не отличались великодушием в том числе и к мирным туркам.

Джордж Каннинг, в сущности, переиграл Александра I в борьбе за влияние на Грецию

Следующим логическим шагом Каннинга стал фактический, в 1823-м, выход Великобритании из Священного союза. И можно только представить, как развивались бы события дальше, но 19 ноября 1825-го Александр I, уже начавший стягивать войска к границе с Портой, переселился в мир иной, и в Петербург прибыл симпатизировавший России фельдмаршал А. Веллингтон с целью урегулирования Греческой проблемы.

Новый царь, в свою очередь, не хотел терять лицо в глазах греков, а Лондон стремился избежать слишком, с его точки зрения, активного вовлечения в восстание, равно как и опасался корректировки внешнеполитического курса Николая I в сторону решительной и прямой поддержки повстанцев, что могло вновь склонить их симпатии к русским.

И уже в марте 1826-го Россия и Великобритания подписали Петербургский протокол, в рамках которого от Порты требовалось признание автономии Греции.

Но это уже другая, связанная с эпохой Николая I, история в череде попыток решить Восточный вопрос, разговор о котором мы продолжим в следующей статье.

Вместо эпилога

Небольшая ремарка в завершение: с моей точки зрения Александр I был выдающимся дипломатом Екатерининской школы, при нём Россия вышла на пик военно-политического могущества и добилась своего – об этом мы говорили в упомянутом выше материале – первого максимума в Европе.

Далее наступает спад, обусловленный всё более неуклюжей внутренней и внешней политикой следующих монархов из Дома Романовых, каждый из которых оказывался слабее предыдущего. Ни с Екатериной II, ни с её царственным старшим внуком они не могут идти ни в какое сравнение.

Но именно в отношении очевидной уже во втором десятилетии XIX в. Греческой проблемы Александру I изменило политическое чутьё, хотя, как писал Л. Г. Арш:

Полагаю, собравшимся в Вене европейским монархам не стоило давать гарантии целостности Османской империи, на обветшалом здании которой уже наметились явные контуры трещин, а, напротив, приступить к крайне сложной, но решаемой задаче по разделу, в перспективе, её Балканских владений, путём удовлетворения интересов России, Австрии и Великобритании.

Использованная литература:

Арш Г.Л. Россия и борьба Греции за освобождение. От Екатерины II до Николая I. Очерки. «Индрик» М., 2013.

Гросул В.Я. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной границы России // https://cyberleninka.ru/article/n/buharestskiy-mir-1812-g-i-formirovanie-novoy-yugo-zapadnoy-granitsy-rossii?ysclid=lzkrbzjkiy182882431.

Данченко С.И. История Греческой революции 1821–1829 гг. и русско-греческих связей в трудах Г.Л. Арша // https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-grecheskoy-revolyutsii-1821-1829-gg-i-russko-grecheskih-svyazey-v-trudah-g-l-arsha?ysclid=lztd9r9x92666550.

Колпакиди А., Север А. Спецслужбы Российской Империи. Уникальная энциклопедия. М., Эксмо, 2010.

Кудрявцева Е.П. За кулисами Венского конгресса // https://cyberleninka.ru/article/n/za-kulisami-venskogo-kongressa?ysclid=lzgez3h7zt823036881.

Соловьев С.М. Император Александр I. Политика, дипломатия. М., 2003.

Яковлев А.И. Идеология Священного союза во внешней и внутренней политике России первой четверти XIX века // https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-svyaschennogo-soyuza-vo-vneshney-i-vnutrenney-politike-rossii-pervoy-chetverti-xix-v?ysclid=lzgesawwoo21589202.

Информация