Переулками столицы. Дойти до Арбата – начиная с Лёвшинских

За время наших сугубо дилетантских путешествий по столичным переулкам мы дважды успели побывать в этих местах – притяжение Арбата так или иначе, но сказывается: Чистые-Пречистые и От «Пушки» до Нового Арбата.

До него мы добирались от Тверской и Пушкинской, теперь наш путь лежит от Пречистенки в район, который ещё в XIX веке приравняли к парижскому предместью. Почти посередине она становится улицей художников и музыкантов, которые могут выйти на пленэр на Арбате с Денежного переулка, бывшей улицы братьев Весниных, рассказ о которой ещё впереди.

Попасть же в Денежный можно сразу по Малому Лёвшинскому. Однако для начала всё-таки стоит пройтись по Большому Лёвшинскому, который перпендикулярно Малому выводит уже на Садовое кольцо. Но мы от него стартуем, предварительно отметив, что имя двум переулкам дал сам городской голова Афанасий Лёвшин.

Потом это стали именовать шефством, но Лёвшину фактически принадлежал целый полк стрельцов. Местная приходская церковь Покрова Пресвятой Богородицы как раз и именовалась – «что в старом Лёвшинском полку».

Итак, на выходе Большого Лёвшинского к Смоленскому бульвару (напомню, что это часть Садового, а не Бульварного кольца) сейчас переживает большую реконструкцию Дом-музей Анны Голубкиной – первой в России женщины-скульптора.

Как музей будет выглядеть позже, сказать не берусь, фото из недавнего прошлого. Анна Семёновна Голубкина, хотя и ученица самого Огюста Родена, конечно, уступает в известности Вере Мухиной, но всем известен её горельеф «Пловец» на фасаде МХАТа, где вход на Малую сцену, почему-то жестоко обрезанный решёткой.

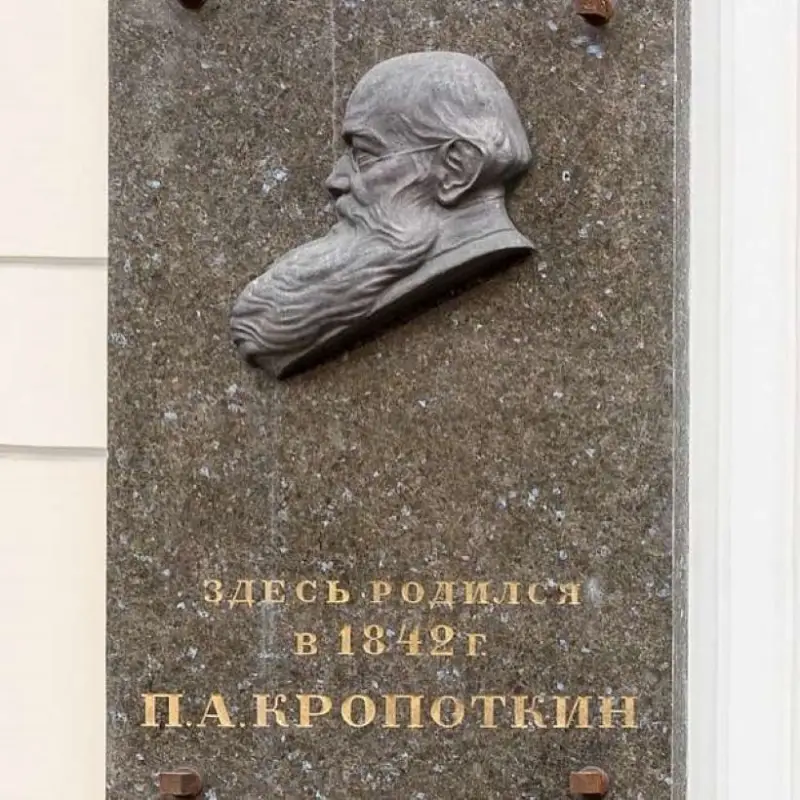

Дальше Большой Лёвшинский минует другой переулок – Кропоткинский, бывший Штатный, где мало кто обращает внимание на памятную доску князю и великому анархисту П. А. Кропоткину, Она на здании, где сейчас находится посольство Палестины, а раньше им кто только не владел.

Трое, и все женщины – Белоусова, Сучкова и Богданова отмечены на памятной доске, и уж если речь зашла о памятных досках, то прямо напротив на стене жилого дома номер 8а, первого кооператива Театра имени Вахтангова, их можно увидеть сразу две. Рубену Симонову и Борису Щукину.

В честь Щукина, не только много раз игравшего Ленина, но ещё и театрального режиссёра, переулок на советское время переименовали и даже сделали улицей вплоть до начала 90-х. Ну а отец Кропоткина владел домом номер 4 по Малому Лёвшинскому переулку, и он до наших дней не сохранился.

Среди целой когорты театральных и кинознаменитостей особо отмечу ещё только Цецилию Мансурову, муж которой – настоящий Шереметьев, граф Николай Петрович, несколько раз попадал под маховик репрессий. Но его регулярно отмазывали коллеги жены по сцене.

В бывшей усадьбе другого, более раннего Шереметьева – Дмитрия Николаевича, уплотнённой под коммуналки, после революции жил знаменитый на всю Москву народный доктор Обух, первый организатор советской системы здравоохранения. У него не раз бывал после ранения Владимир Ленин, и его имя долго носила улица Воронцово Поле.

Во дворе же восьмых домов, среди прочего, многие годы радовал читающую публику один из магазинов «Академкниги» со специализацией на теме Востока. Его букинистический отдел был, по сути, ещё и антикварным, что притягивало книжных жучков, зато те напрочь отваживали воров.

Над перекрёстком Большого с Малым Лёвшинским и Денежным переулками не так давно, потеснив одно из зданий бывшего Дворцового ведомства, буквально воцарился многоэтажный жилой дом, с ярким именем «Дворянское гнездо», с открытыми галереями, с прозрачным тренажёрным залом и небольшим фитнес-центром.

Вот только жильцов в нём много никак не становится – дорого непомерно в этом гнезде. Куда дешевле жильё совсем рядом – в поистине монструозном доме «Стольник». Это уже по Малому Лёвшинскому, да простят читатели автора, который опять перескакивает. Удивляет, что когда-то эта громадина из стекла и бетона вперемежку с металлом даже наполучала архитектурных премий.

Вернувшись в Большой Лёвшинский, оценим по достоинству ещё один дом из сталинской эпохи, который и сейчас неплохо подходит для жилья, уже не элитного, но всё же. Жизнь в этом районе не затихает, даже тихий сквер с памятником Фритьофу Нансену перед вечно сменяющими друг друга частными клиниками в доме 6 всегда заполнен.

Многих наверняка заинтересует, почему знаменитый норвежский путешественник, полярный исследователь и доктор зоологии изображён скульптором вместе с ребёнком. Да ещё и с хлебом в руках. Всё просто – по линии Красного Креста и Лиги Наций через свой комитет «Помощь Нансена» он помогал многим, в том числе голодающим детям Поволжья в начале 20-х годов прошлого века.

Большой Лёвшинский уходит в сторону Смоленского бульвара от Пречистенского переулка и Успенской церкви, о которых у нас уже рассказано. А вот тот факт, что на переулке практически друг против друга разместились сразу два посольства – Мексики и Австрии, явно говорит в пользу Большого Лёвшинского.

Дипломаты плохие места не выбирают, да и Палестинские посланники тоже тут не просто так осели. Не так далеко, кстати, находится посольство ещё одной страны с Ближнего Востока – Сирии. Его стену у входа не так давно украсило скульптурное изображение прославленного генерала Брусилова работы Дениса Петрова.

Брусилов несколько лет прожил в Мансуровском переулке, а скульптор Петров держит мастерскую фактически в нашем – Малом Лёвшинском переулке, о котором и продолжим. Здесь тоже есть свой сталинский дом – из ранних, под номером 14/9, по-прежнему жилой – и по-прежнему числится за архитекторами и строителями.

Сами архитекторы такими в своё время гордились, и не напрасно – это были проекты для человека будущего, не в пример куцым хрущёвкам, которые, впрочем, признаем – помогли решить жилищную проблему.

А во дворик, который все уже привыкли называть «Дворик на Пречистенке», удобнее всего попасть именно с Малого Лёвшинского переулка, да и по жизни они связаны накрепко. Это своего рода обитель искусств, впрочем – судите сами.

Во двор выходят задники Детской Музыкальной школы имени Вано Мурадели и Художественной школы имени Валентина Серова. Полукруглые флигеля и бывшие конюшни – теперь частью жилые, а частью заняты под депозитарии картин и скульптур.

И, наконец, сам дворик, едва не выхолощенный под знаменитый бордюрный камень, вышел из-под реконструкции обновлённым и похорошевшим. Это уникальное место – другого такого в Москве нет, и это место не просто тусовок, а выставок и ярмарок произведений искусства и народного творчества.

Здесь, после масштабных преобразований, вот уже не первый год по-прежнему отмечают праздники и проводят неповторимые концерты, фестивали, перформансы. Здесь живут и хранят традиции настоящие москвичи – и старые, и новые.

Информация