Козьма Крючков. Реальный человек в тени героической легенды

Начало I Мировой войны, как известно, во всех противоборствующих государствах сопровождалось всплеском дурного и агрессивного национализма. Восторженные обыватели наивно полагали, что война закончится ещё до начала зимы – разумеется, великой победой их страны, а пока устраивали погромы магазинов и квартир лиц «неправильной национальности».

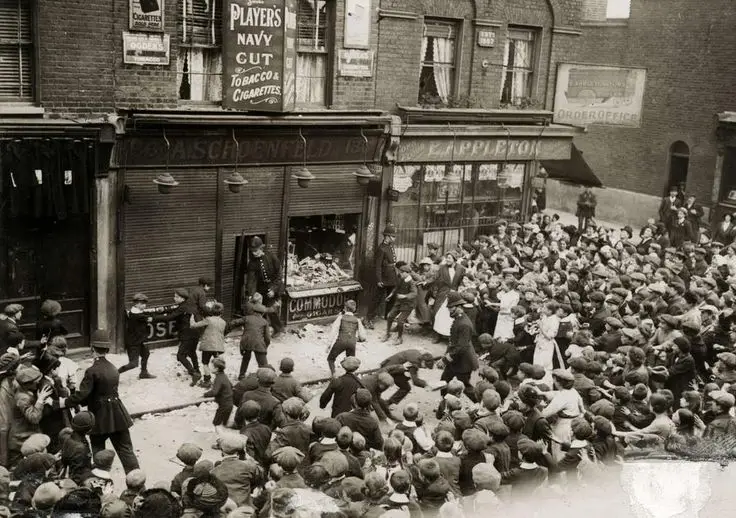

Лондон, разгром магазина, принадлежащего гражданину Великобритании немецкого происхождения

В Германии издевательствам подвергались оказавшиеся в этой стране многочисленные российские подданные, отправившиеся туда по деловым вопросам, на учебу, а также для отдыха и на лечение. Типичным было мнение актера А. Данилова, который вспоминал:

Но и Российская империя не стала исключением. Уже 23 июля (4 августа) 1914 года на Исаакиевской площади было разгромлено немецкое посольство. Французский посланник Морис Палеолог вспоминал:

Затем толпа с портретами Николая II и пением гимна отправилась громить магазины, лавки и кафе, «в названиях которых видели хотя бы намек на немецкое». Доходило до анекдота, когда на дверях некоторых заведений появились объявления:

Практически безнаказанно грабились и квартиры российских подданных с иностранными фамилиями. 31 июля 1914 года с инициативой смены названия российской столицы первой выступила … чешская колония Петербурга.

Тщетно представители интеллигенции указывали, что название Санкт-Петербург по происхождению не германское, а голландское, и вдовствующая императрица негодовала, предрекая, что Петрушкиным Двором скоро назовут Петергоф. Николай II в это время одну за другой принимал верноподданические делегации и упивался незнакомым ему чувством «единения с народом». Столица была переименована 31 августа 1914 года.

Будучи человеком чрезвычайно ограниченным, Николай II не понимал, что, позволив втянуть Россию в абсолютно ненужную ей войну, он погубил себя, свою семью и доставшуюся ему империю. И руки этого псевдомученика уже были до плеч залиты пока ещё не пролившейся кровью многомиллионных жертв мировой и гражданской войн.

Для поддержания «градуса» патриотизма срочно требовался новый великий герой – и скоро его имя появилось на страницах газет и журналов. Им стал донской казак Козьма Крючков, который, согласно наиболее распространенной версии, во время кавалерийской схватки лично зарубил шашкой и заколол пикой 11 вражеских солдат, получив 16 ранений. Эта история была настолько невероятной, что в армии появилась и другая версия тех событий:

Однако голоса скептиков утонули в шуме славословий. Крючков стал героем многочисленных лубочных плакатов, его портреты рисовали на почтовых открытках, коробках папирос и конфетных фантиках (карамель называлась «Геройской»).

Карамель «Геройская»

Возможно, вы помните, что портрет «молодецкого казака Козьмы Крючкова, первого георгиевского кавалера», украшал крышку сундучка отца Федора – героя романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». В цирках показывались конные представления «Подвиг Козьмы Крючкова». Его именем даже называли пароходы.

Истина же, как обычно, посередине. Был реальный донской казак Козьма Крючков, было реальное боевое столкновение с противником и ранение. Однако всё было гораздо проще – таких боевых схваток в любой войне можно найти огромное количество.

Что же за человек был Козьма Крючков? И что на самом деле произошло во время Июньского наступления русской армии 30 июля (12 августа) 1914 года?

Козьма Фирсович Крючков

Герой статьи родился в 1890 году в небольшом хуторе Нижне-Калмыков, относившемся к Усть-Хопёрской станице Всевеликого войска Донского. В настоящее время это территория Серафимовичского района Волгоградской области. Когда подошёл срок, он, как и все его сверстники, прошёл предармейскую подготовку в одном из так называемых майских лагерей. Здесь, помимо будущих новобранцев, проходили подготовку также казаки второй и третьей очереди. Кстати, до призыва в армию он успел жениться, супруга родила двух детей – мальчика и девочку.

На военную службу Козьма поступил в возрасте 21 года – в 1911 году и попал в 3-й кавалерийский полк имени Ермака. К началу I мировой войны он дослужился до звания приказного, которое в пехоте соответствовало званию ефрейтора. В это время ему было 24 года. С началом боевых действий полк Крючкова оказался в составе Первой армии генерала П. К. фон Ренненкампфа.

Бой у деревни Любово

30 июля 1914 года взвод немецких конных егерей из 20 человек, попав под обстрел солдат 3-го батальона 105-го Оренбургского полка, потерял 5 солдат и оказался прижат к болоту у деревни Любово (близ польского города Кальвария). Находясь под огнём, немцы решили отступать к своим. Отходивших неприятельских всадников атаковали 4 казака под командованием Василия Астахова. Кроме Крючкова в распоряжении Астахова оказались Иван Щегольков и Михаил Иванков. Утверждается, что 2 казака были земляками Крючкова из станицы Усть-Хопёрской, а третий был уроженцем станицы Вёшенской, то есть земляком Шолохова, который родился в относящемся к ней хуторе Кружилин. Кстати, Иванков и Щегольков являются героями романа М. Шолохова «Тихий Дон».

И. Щегольков

Но вернёмся к рассказу о бое у Любово. Ружейным огнём казаков тогда поддержали пехотинцы поручика Штейна. Позже отмечалось, что немецкие конные егеря, в общем-то, были пехотинцами, передвигавшимися на лошадях: согласно боевому уставу, они должны были спешиться и вступить в бой, обстреливая противника из карабинов. Более того, по некоторым данным, приблизившись к противнику, спешились и стали вести огонь три товарища Крючкова, лишь он атаковал немцев, сидя на коне. Поэтому единственный из русских был ранен в том бою.

Немцы потеряли еще двух человек убитыми – Астахов застрелил возглавлявшего взвод офицера, герой статьи убил рядового. Еще два егеря попали в плен. Раненного Крючкова на телеге отвезли в госпиталь, где в тот момент оказался Ренненкампф. Командующему по ошибке доложили, что привезён командир казачьего разъезда, разгромившего целый немецкий взвод, и находившийся в хорошем настроении генерал тут же наградил Крючкова Георгиевской медалью. При этом он нарушил 7-й пункт 67-го параграфа Статута Георгиевского креста: такая награда полагалась командиру не разъезда, а взвода, отразившего наступление неприятельской роты. А затем о герое узнали журналисты.

Создание мифа

23 августа 1914 года в еженедельнике «Нива» была опубликована заметка о том, что некий казак с четырьмя своими товарищами первым атаковал немецкий взвод из 22 кавалеристов и убил офицера. А уже на следующий день в журнале «Искры» вышла статья, из которой читатели узнали, что:

Страница журнала «Искры»

В песне, написанной (и выпущенной на грампластинке) в ноябре 1914 года, были строки:

Тринадцать немцев».

В дальнейшем немецких егерей называли то драгунами, то уланами, а их численность доводили до 32.

Агитационный плакат 1914 года «Богатырское дело Козьмы Крючкова»

На этом лубке герой статьи насадил на свою пику сразу двух немцев, можно представить, что думали (и говорили) по этому поводу не экзальтированные столичные барышни и не прыщавые гимназисты, а настоящие фронтовики.

Число ран Крючкова варьировалось от 13 до 16.

Был оперативно снят фильм «Донской казак Козьма Крючков»: его первое действие называлось «За царя и родину», второе – «Один против двадцати семи». На экраны он вышел в январе 1915 года.

Позже даже появилась легенда, что немецкое командование якобы после того эпичного боя приказало не брать казаков в плен – потому, мол, и свою форму они тогда сменили на общевойсковую.

Сам Крючков этот бой описывал следующим образом:

Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течёт, но сознаю, что раны неважныя. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею по одиночке уложил остальных. В это время мои товарищи справились с другими. На земле лежали 24 трупа, да несколько не раненых лошадей носились в испуге. Товарищи мои получили лёгкие раны, я тоже получил 16 ран, но все пустых, так — уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила 11 ран, однако я на ней проехал потом назад 6 вёрст. 1 августа в Белую Олиту прибыл командующий армией генерал Ренненкампф, который снял с себя георгиевскую ленточку, приколол мне на грудь и поздравил с первым Георгиевским крестом».

Похоже, что Козьма стал заложником мифа, созданного журналистами, и был вынужден рассказывать именно то, что от него хотели услышать. Но сам он, будучи человеком военным и понимающим абсурдность рассказов о нем, все же несколько стеснялся своей славы, отказывался выступать на публике, избегал встреч с желающими лицезреть героя высокопоставленными лицами. И неохотно принял золотую саблю, которую для него изготовили по заказу Русско-азиатского банка. Он продолжал воевать и дослужился до звания подхорунжего.

Часто утверждают, что герой статьи получил «полный набор крестов и медалей», однако на самом деле был награждён лишь ещё одним Георгиевским крестом – 3-й степени (за «Подавление кавалерийской атакой немецких пулемётов»). Любопытно, что незадолго до революции Крючков был обворован в Ростове-на-Дону во время лечения в местном госпитале, были украдены и боевые награды.

Козьма Крючков во время Гражданской войны

Несмотря на то, что Крючков был обласкан властью, известие о Февральской революции он принял весьма сочувственно и даже был избран председателем полкового комитета (что, кстати, очень красноречиво свидетельствует об отношении простого народа к Николаю II). Но после начала Гражданской войны он оказался в армии атамана Краснова и участвовал в Вëшенском восстании казаков, о котором в романе «Тихий Дон» писал М. Шолохов. Именно тогда он и погиб близ села Лопуховка и хутора Громко (недалеко от Саратова) – 18 августа 1919 года. Его подчинённые бежали, теснимые красными, которые атаковали при поддержке бронеавтомобилей. Крючков остался один и был убит на мосту в Громках.

В советские годы Козьма Крючков был практически забыт, лишь изредка его имя в ироническом ключе упоминали в исторических романах. Такой точки зрения придерживался в своём (довольно антисоветском) романе «Тихий Дон» и Михаил Шолохов, который, кстати, был лично знаком с участником того знаменитого боя Иванковым и неоднократно расспрашивал его о Козьме Крючкове и о том боевом столкновении у деревни Любово. И Максим Горький писал:

Дело было не только в том, что в Гражданской войне Крючков выбрал «не ту» сторону. Все военные кавалеристы понимали абсурдность официальной версии, и, оставшись без правительственной подпитки, она «увяла» сама собой.

Однако после распада СССР о Крючкове снова стали писать, причем некритично повторяя именно невероятную «царскую» версию его подвига.

Информация