Жизнь, отданная тексту…

Если верить в переселение душ, то у меня в предках явно был кто-то из таких вот средневековых трудяг…

Книга притчей Соломоновых, 14:8

О магии числа 2222. Вот ведь как бывает в жизни: сегодня выходит на ВО мой материал за номером 2222, а буквально через несколько дней мне «стукнет» целых 70 лет, и оба этих юбилея практически совпали по времени. Зарегистрировался я на ВО 13 февраля 2015 года, и с тех пор написал для него именно столько опубликованных материалов – 2222. Конечно, у нас на ВО есть авторы, написавшие больше. Но… У них другой возраст, когда итогов жизненного пути еще не подводят, хотя за всех авторов я попросту не знаю. И вот что интересно: оглядываясь на свое прошлое, я с порядочной долей удивления вижу, что практически вся моя сознательная жизнь была отдана… работе с текстом!

А началось всё с того, что… Как я себя помню, мне читали книги. Но даже в первом классе я сам читать не любил и был насильно записан в школьную библиотеку по приказу «классухи». Говорю ей: «У меня дома книг полно. Большой шкаф, и в нем книги в два ряда!» А она мне: «Ты должен читать детские книги! Что это ты не как все?» Ненавижу с тех пор это требование «быть как все». Но делать было нечего – повели меня туда под конвоем двух одноклассников и чуть ли не насильно записали.

А месяц был уже май, и взял я на лето читать тонкую детскую книжонку про приключение глупых детей, едва не утонувших на болоте. И эта книга меня потрясла! Потрясла настолько, что я тут же решил, что буду писателем, и написал свой собственный рассказ на эту тему с похожим сюжетом. Дал почитать матери, а она мне и говорит: «Это плагиат…». Не знает она, мир её праху, что сюжет плагиатом не является, что сюжетов в литературе, вообще-то, очень немного, причем последний придумал никто иной, как Джеймс Олдридж в своем рассказе «Последний дюйм».

Началась учеба во втором классе, и начал я писать роман про мексиканцев в 1847 году. Причем не как-нибудь, а пером и черной тушью. Посмотрел кинофильм «Сомбреро» и придумал нечто свое. А мама опять мне: «Откуда ты знаешь, что полицейские в Мексике носили большие белые воротники? Писать можно только о том, что ты хорошо знаешь! А вообще-то тебе писателем не быть – у тебя огромное количество ошибок!». Роман из двух глав полетел в печку, и до 8-го класса я ничего не писал. Но тут пришли к нам в класс практикантки и устроили конкурс научно-фантастических рассказов. Я к тому времени фантастики начитался просто до отупения, так что написать нечто своё было уже нетрудно. Получил законное первое место, приз – набор красок! И ничего не писал до института.

А там требовалось на лекциях писать. А писать за некоторыми преподами было нечего. Вот я и начал опять писать роман — НФ-роман, с цветными картинками, которые я сам же и рисовал, и забористым сюжетом. Затыкал уши ватой и писал. Скажем так, недалекие преподы меня хвалили, но когда требовали показать конспект на зачете или экзамене — говорил, что… только что потерял. Где-то оставил по рассеянности… Но вот «у моей невесты всё, как у меня, поскольку она у меня и переписала, и сейчас она вам конспект покажет!» Что на это можно возразить, тем более что мы в группе целый год числились женихом и невестой, и все это знали, включая преподавателей. Про роман им и в голову прийти не могло…

По счастью, я его не закончил. Потому что слабый он был, что и говорить. Не вышла у меня и первая статья, написанная для «Моделиста-конструктора». Жена её аккуратно переписала, мне на письмо со статьей ответили, но печатать не стали. Правда, потом она вошла главой в книгу «Из всего, что под руками».

Статьи в советских газетах у меня были на разные темы. Многие содержали предложения, как изменить нашу жизнь к лучшему. Я их писал, люди читали, однако к лучшему ничего не менялось…

Поехали мы в деревню. А там грязь, темнота и скука. И тут наша завуч посоветовала мне написать статью в местную газету. К этому времени у меня уже была пишущая машинка «Москва», на которой я писал планы уроков и НФ-рассказы, которые опять же никто не печатал. «Написано хорошо… но вот этот момент надо исправить, тут неясно… характер героя несостоятелен», — словом, замечаний хватало. А я был глуп и неопытен и вместо того, чтобы следовать указаниям редактора, исправлять свои творения просто не решался. А зря!

Данная статья – своего рода манифест на будущее. И… должен сказать, что все, что в ней предлагалось тогда, сегодня стало достоянием нашего общества, хотя набора «Юный водопроводчик» нет до сих пор. Но зато все необходимое для настолько литья уже продается!

Зато с газетами всё пошло очень хорошо с самого начала. За статьями в районной газете «Кондольская правда» пошли статьи в «Пензенской правде», «Советской России», «Советской Мордовии», журнале «Степные просторы» (деревня наша лежала посреди степи!), так что за время работы на селе я превратился в записного селькора. Уже писал как-то, что надо было нанять машинистку печатать по 1000 одинаковых статей с разными названиями и рассылать в местные районные и областные газеты от Калининграда до Чукотки – в редакциях таких газет в советское время был острый дефицит на интересные материалы «из сельской глубинки». Но опять же, увы, это мне только сейчас пришло в голову, хотя я и тогда один и тот же материал отправлял в 4–5 газет или даже несколько журналов. Электронной системы «Антиплагиат» в то время не существовало, и надо было бы этим воспользоваться, но… не додумался. Зато мои статьи печатались по всему Союзу, в таких журналах, как «Юный техник», «Школа и производство», «Семья и школа», «Техника-молодежи», «Моделист-конструктор», «Модераж» (ЧССР), «Моделист» (Болгария), ну и газеты я тоже не забывал.

Клуба моделистов-железнодорожников в Пензе нет и сейчас. Но зато какие есть моделисты… Блеск! О них и их моделях бронепоездов (сайт же военный!) мы как-нибудь обязательно здесь расскажем…

А вернувшись из села и поработав там руководителем школьного технического кружка, а затем и два года на Пензенском ТВ, написал свою первую книгу «Из всего, что под руками», изданную белорусским издательством «Полымя» в 1987 году. А написал её в 1982-ом!!! Пять лет обивал пороги издательств, но книга показалась слишком «революционной». Ведь в советское время техническое творчество в основном понималось так: берешь полено, выстругиваешь из него корпус судна, долбишь его… Словом, трудишься весьма тяжко. А у меня было… раз-два, и готовая самоделка «из всего, что под руками».

Редактор издательства объяснила, что мне просто повезло: в СССР основой общества была плановость, и вот по плану им нужно было 80% книг издавать на белорусском языке, а 20% — на языках народов СССР, включая русский. И опять же по плану нужна была книга по техническому творчеству именно на русском языке. Так что наконец-то мои «звезды сошлись». А потом, когда тираж в 50 000 разошелся в две недели, те издательства, что раньше писали мне критически замечания: «А у детей чукчей нет палочек для мороженого, а мы должны давать детям доступные им материалы…», тут же стали предлагать мне у них печататься. Но до 1991 года вышло ещё только две книги. Четвертая «Модели на любой вкус» была написана, но время изменилось, и готовый набор был рассыпан. Правда, издательство заплатило неустойку.

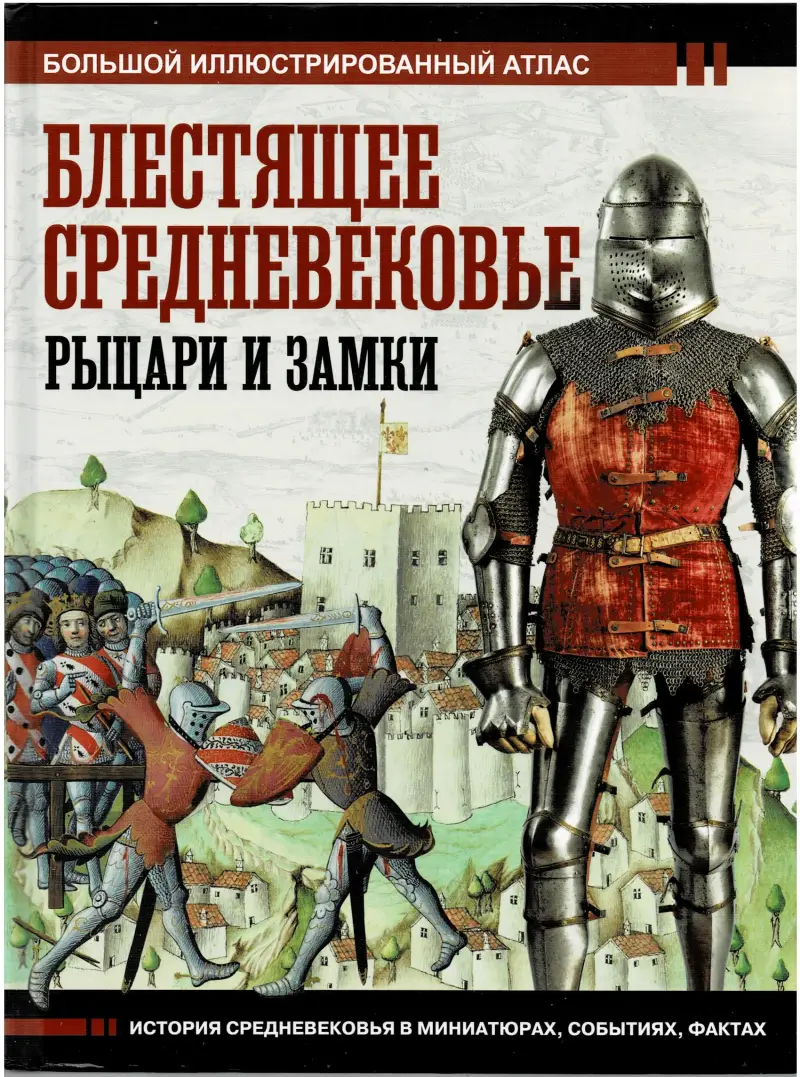

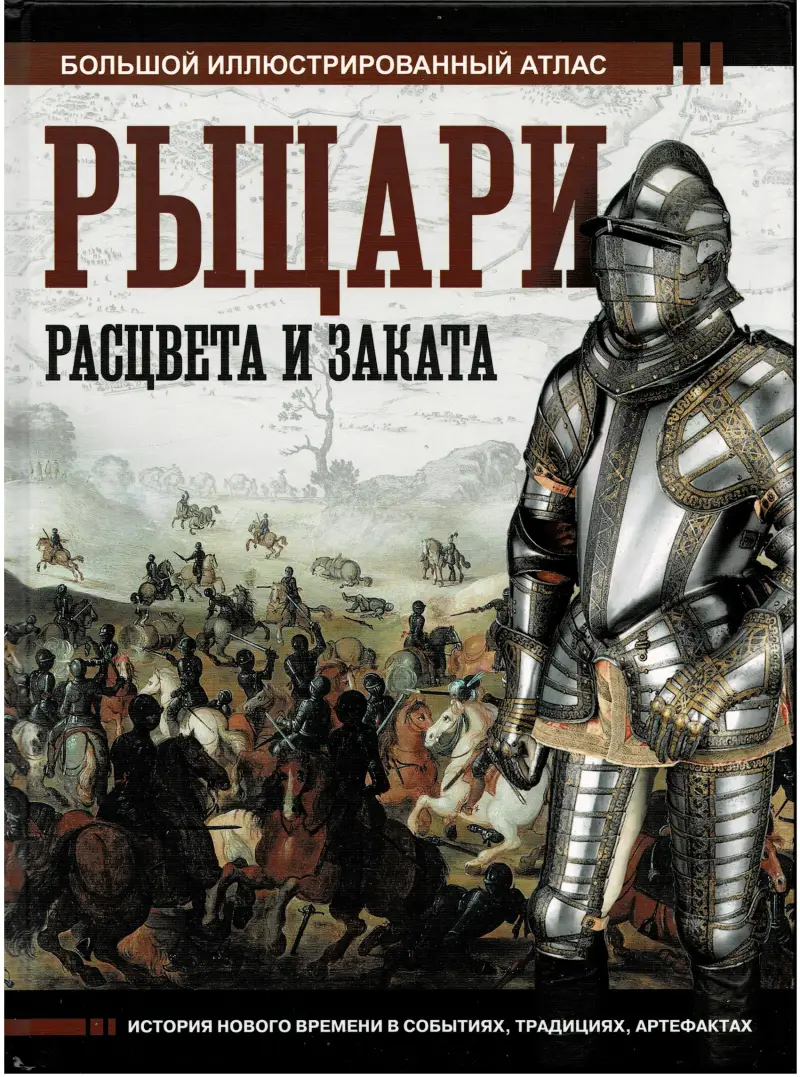

Хочу обратить внимание читателей ВО на проект издательства АСТ «Большой иллюстрированный атлас». В рамках этого проекта вышло уже много книг самого разного содержания, но все очень хорошо оформленные. Книга «Блестящее…», например, посвящена рыцарству и рыцарскому вооружению, а также замкам до 1500 года и иллюстрирована большим количеством миниатюр из манускриптов и множеством авторских фотографий

Зато 91-й подарил мне возможность издавать свой собственный журнал «Танкомастер» или сокращенно ТАМ. И так велик был страх наших людей перед прошлым, что тексты в первый номер никто не решился набирать, и он так и вышел рукописным – их все каллиграфическим почерком написал наш художник Игорь Зейналов. До 1995 года ТАМ издавался на мои личные средства и деньги по подписке, но тут он приглянулся редактору «Т-М» и стал одним из журналов – приложений к собственно «Технике-молодежи»: «Танкомастер», «Авиамастер» и «Флотомастер», причем в этом качестве он выходил до 2007 года. Забавно, что эпигоны тут же подхватили мою идею, результатом чего стали такие издания, как «Мастер + авиация», «Стендмастер», «Минимастер», «Мастер 72+35», «Мастер-ружье» и даже «Мастер-нож». В любом случае это опять были тексты, тексты, тексты…

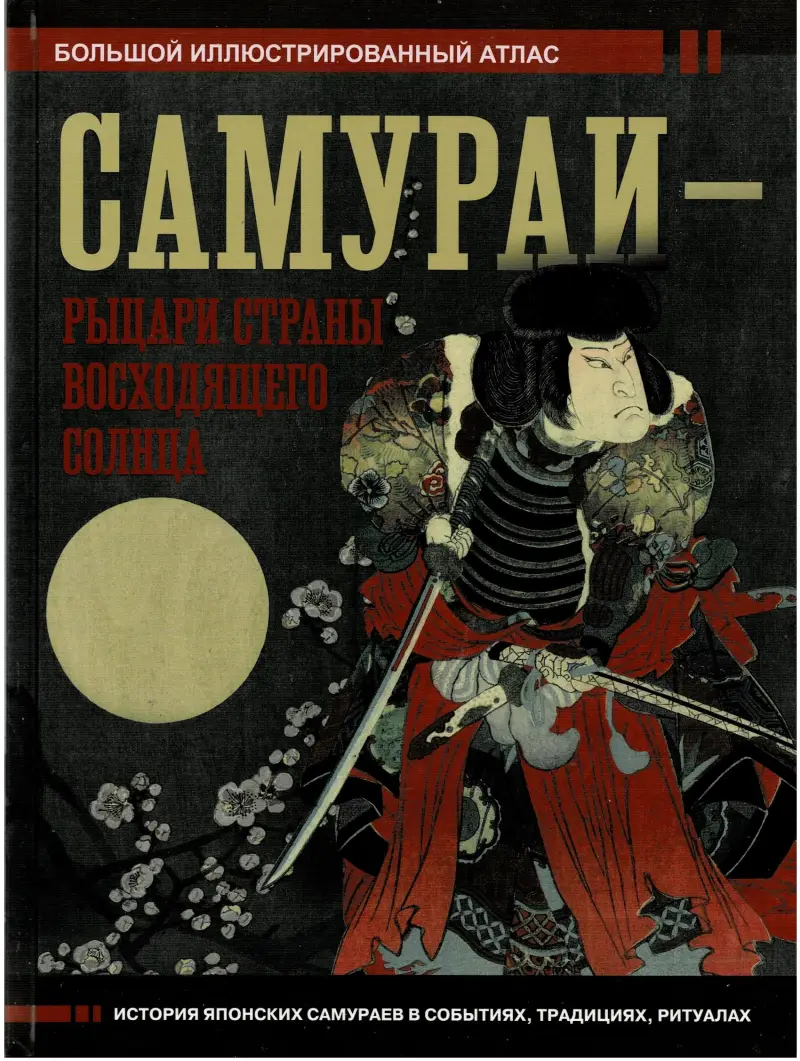

В свое время в издательстве Яуза/Эксмо вышла моя «Первая полная энциклопедия самураев» 500-страничного объема. Но в ней было сравнительно мало цветных иллюстраций. В данной книге абсолютно все изображения даны в цвете!

А с книгами был перерыв до 1995 года, когда издательство «Просвещение» предложило мне написать книгу о рыцарях: «Рыцари Средневековья», которая затем увидела свет в 1998 году. К счастью, у меня уже были в это время друзья за рубежом, и они снабдили меня достаточным для этого количеством литературы, которую я и использовал для её написания. И это был прорыв в познавательной литературе подобного содержания, поскольку о рыцарях подробно до этого в 1975 году написал лишь Михаил Горелик в серии статей в журнале «Вокруг Света». А Стивен Тернбулл (известный английский японист) так и вовсе прислал мне ксерокопии своих совершенно оригинальных статей – переводов с японского, что помогло мне написать продолжение «рыцарей» – «Рыцари Востока» (2002). Другой Стивен – американский историк бронетанковой техники Стивен Залога прислал мне свою книгу о танках (и, ха-ха, джинсы для дочери), и на её основе родилась первая моя книга «о танках», причем туда же вошел и целый ряд материалов из архива МО в Подольске, которыми он, понятно, не располагал.

Знакомство с иностранными журналами и литературой привело к тому, что я начал публиковать свои статьи и за рубежом. Англия, США, Япония, Австралия, Бельгия, Чехия, Болгария, Литва, Испания – вот страны, в которых была напечатана хотя бы одна моя статья. Причем для «западников» они стали во многом подлинным откровением и «открытием России». Так, в Австралии в журнале «Plastic modeling» вышло два материала про русские бронеавтомобили Первой мировой войны. А они-то про это и не знали! В Испании журнал «Modelizmo» напечатал большую статью о нашем Т-26, сражавшемся в Испании в годы Гражданской войны. В Бельгии в журнале «La figurine» тоже были две статьи: первая о крепости Пенза, основанной в 1663 году, а вторая о её служивых людях.

«Рыцари расцвета и заката» - продолжение книги «Блестящее…». Рассматриваются доспехи оружие и замки с 1500 по 1700 год

Набил я, таким образом, руку на переводах («Гугл-переводчик» в те годы еще отсутствовал!) и в 2000 году в соавторстве с профессором Ноттингемского института медиевистики Дэвидом Николем в издательстве «Osprey» выпустил первую книгу «там», посвященную битве на Калке 1223 года. Потом там же вышли ещё три книги, охватившие всю нашу военную историю до Петра Первого. Собственно, написал я книг больше, но рынок есть рынок, а кроме того потом после событий 2014 года отношение к российским авторам «там» сильно поменялось. Последний материал в той же Англии вышел в 2012 году в журнале «Battleplace» и был он посвящен юбилею Бородинской битвы 1812 года.

«Трудолюбивое…» в серию атласов не входит, у этой книги формат небольшой, однако вся она иллюстрирована «картинками» из «Книги двенадцати братьев». На ВО был цикл статей по материалам этой старинной книги. Но в «Трудолюбивом…» значительно больший объем информации о профессиях Средних веков и Нового времени. Ну и читать книгу это совсем не то, что с экрана компьютера!

В итоге я пришел к выводу, что лучше всего мне удаются тексты, популяризирующие исторические знания в различных областях. То есть текст, написанный нудно и заумно, у меня получалось переписать своими словами просто и интересно, что как раз и требуется основной массе читателей любой страны. И, судя по комментариям читателей «ВО», это мне как автору пока что удается. «Читается легко, интересно, понятно!» — это отмечают многие, и именно так, на мой взгляд, должны писаться все материалы в рамках электронной журналистики онлайн.

Ну а 2222 — это только статьи на «ВО». За то же время на сайте «Правда.ру» вышла 351 статья, ещё порядка 40 на сайте «Репин», больше 40 в журнале «Тайны ХХ века», ну а научные публикации, написанные за время работы в ПГУ (опять же с 2015 по 2017), — это где-то примерно по 40 материалов за год в журналах «Вопросы истории», «Хистори иллюстрейтид», в «Военно-историческом журнале» и ряде зарубежных изданий. Но кроме тех, что попали в электронную библиотеку E-Lab, выходили ещё и популярные статьи в изданиях «Мир техники для детей», «Наука и техника», «Популярная механика».

Вот и материалы на ВО — это типичная (за исключением статей, написанных на основе архивных материалов и личного опыта) популяризация достижений исторической науки в самых разных её проявлениях, включая историю оружия. Так что… Да, как оказалось, всю свою сознательную жизнь я имел дело с текстами и написал их не просто много, а очень много. Так много, что и не сосчитать. Конечно, в их число следует включить и учебники по ПР и рекламе для вузов, и 11 романов, до написания которых в начале 2000-х я наконец-то дорвался. Но это уже совершенно другая история. А пока мне остается лишь молить Господа Бога, чтобы он и дальше позволил бы мне заниматься любимым делом и кому-то помогать, а кому-то и просто доставлять удовольствие от прочитанного…

А вот эта книга для любителей оружия уже в печати и вот-вот поступит в продажу. Прямо подарок мне сделало издательство ко дню рождения…

Кто-то сказал, что если хочешь насмешить Бога, нужно рассказать ему о своих планах. И тем не менее про авторские планы спрашивают все. Так вот, на этот год они такие: начать новый цикл «Неизвестные войны» на материалах советских газет, продолжить темы «Наука против лженауки», «Мигранты и миграции» и «Экспедиция к предкам». Конечно, будет и описание новых самоделок – «наглядных пособий» и «Рассказы об оружии» (и фирмах, его производящих). Думаю, что придется (вот уж не ожидал) начать новый цикл по историко-партийной тематике, непосредственно связанный с нашей историей и написанный на основе официальных документов. Словом, работа по популяризации истории будет продолжена и в этом году!

P.S. Автор благодарит администрацию сайта за очень бережное отношение к авторам и за терпение в работе с ними! Основание так писать дает мне опыт девятилетнего сотрудничества с ВО.

Информация