Алексей Михайлович или На пути к большой европейской игре

«Царь Алексей Михайлович с боярами на соколиной охоте близ Москвы». Картина художника Н.Е. Сверчкова. Есть в картине что-то имперское

Путем василевсов

В статье «Алексей Михайлович Тишайший, или на пороге империи» мы остановились на видении государем сути монаршего служения, отраженной в укоренении на русской почве византийской идеи цезарепапизма, равно как и в стремлении реанимировать Восточно-Римскую державу на российских просторах.

Подобные взгляды формировали в сфере геополитики стратегию, которую, на мой взгляд, уместно охарактеризовать как мессианский экспансионизм.

Он вполне укладывался в логику представлений о Константиновом христианстве – о нем мы говорили в: «Иван Грозный – договор с Господом», равно как и рекомендую для более глубокого погружения в тему монографию итальянского медиевиста Ф. Кардини «Истоки средневекового рыцарства» – и на практике начал реализовываться еще Карлом Великим в ходе вторжений в земли саксов, а позже крестоносцами на Ближнем Востоке и в Прибалтике.

Впрочем, стратегия Тишайшего носила несколько иной характер, направленный на возвращение территории, некогда принадлежавшей Рюриковичам, – выдающийся медиевист и, к сожалению, недавно ушедший от нас А.В. Назаренко сформулировал для обозначения их власти концепцию «родового сюзеренитета».

И здесь более уместно сравнивать Алексея Михайловича с Юстинианом I, восстанавливавшим политическое пространство Pax Romana.

Важная деталь: в Риме, а позже в Константинополе считали, что империя может быть только одна. Отсюда название формулировавших догматы Церкви Соборов – Вселенские, а религия в тот период представляла собой неотъемлемую часть политической повестки.

Поэтому Соборы проходили под эгидой императоров. Да и в России низложение Никона на Большом Московском соборе следует рассматривать не только в религиозном контексте, но и, в не меньшей степени, политическом: как торжество идеи цезарепапизма над папоцезаризмом, о чем шла речь в предыдущем материале.

Словом, в восточно-римской имперской парадигме мыслил и Тишайший, видевший себя защитником всех христиан, как, собственно, и последние, главным образом жившие на Балканах, рассматривали Россию со второй половины XVII в. в качестве своей покровительницы.

Прекрасно иллюстрирует подобное видение приведенная в прошлом материале цитата из обращения к царю иерусалимского патриарха Паисия с призывом освободить православных от турецкого ига.

Это, разумеется, неизбежным образом приводило к конфликту с Османской империей: султан носил титул кайзер-и-Рум, также считая себя покровителем христиан как людей Писания, и отказывался видеть равными себе что Габсбургов, что Романовых.

До последних Константинополь снизошел только в 1739-м, признав при заключении Белградского мира Анну Иоанновну императрицей.

Но мы забежали почти на столетие вперед. Возвращаемся к внешней политике Алексея Михайловича, принимая во внимание: ставший для него примером римский император остался в истории выдающимся полководцем.

К слову, эта сторона деятельности Константина, за исключением знаменитой битвы у Мульвийского моста, мало освещена в русскоязычной научно-популярной литературе. Хотя, по подсчету историка С. Девочкина, император провел 15 кампаний и выиграл все.

Тишайший на военном поприще оказался менее успешен как полководец, но в качестве стратега состоялся вполне.

Расставаясь с упомянутым в прошлой беседе провинциальным изоляционизмом, он, через десять лет после начала своего правления, приступил к решению масштабных задач в сфере внешней политики.

Всем известна война с Речью Посполитой 1654–1667 гг., итог которой изменил баланс сил в Восточной Европе и заложил основы будущего миропорядка, в следующем веке немыслимого без России.

Балтика как ключ к Европе

Однако контуры его складывались также и чуть севернее названного региона, в грохоте орудий русско-шведской войны 1656–1658 гг., менее известной, но, с точки зрения итогов, более, как мне представляется, важной.

О собственно войне мы говорить практически не будем, упомянем буквально пару эпизодов, ибо она требует отдельной беседы, у нас же речь пойдет о тектонических, в перспективе, ее геополитических последствиях в контексте происходивших на европейской авансцене событий.

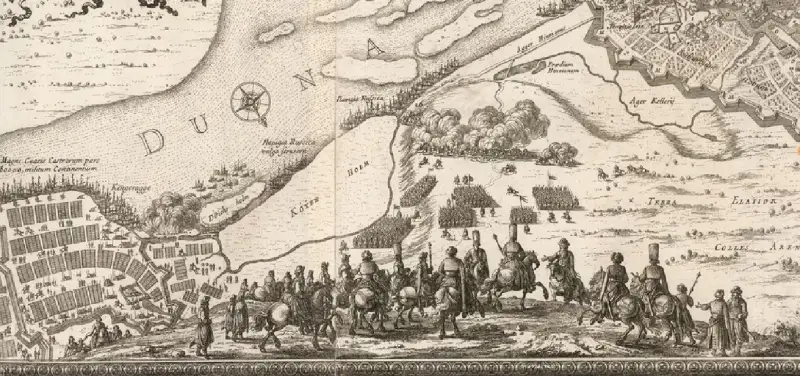

Осада Риги войсками Алексея Михайловича

Тем, кому интересен ход военных действий, рекомендую лучшую и на сегодняшний день единственную монографию, данному противостоянию посвященную: Курбатов О. А. «Русско-шведская война 1656-1658 гг.».

Чем обуславливалось столкновение Москвы и Стокгольма?

Для нашей темы важны последние строки в цитате. Сравним: почти за столетие до того Грозный выполнял локальную задачу: добиться выхода к Балтике, руководствуясь экономическими соображениями. Речь о гегемонии недавно рожденного царства в Восточной Европе не шла, особенно на фоне занесенной над его головой сабли Гиреев.

Алексей Михайлович стал прорубать окно за полвека до сына, но, не теряя при этом культурно-религиозной идентичности:

Нововведения дали положительный результат. Русские войска проявили себя неплохо в противостоянии с передовой армией Европы, во многом благодаря полкам как рейтарским, так и нового строя.

Копейщик. XVII век

Вообще, согласно оценке военного историка и специалиста по XVII в. В.С. Великанова, армия Тишайшего вполне соответствовала стандартам вооруженных сил ведущих европейских держав, что, собственно, помимо шведской, кампании против Речи Посполитой и Османской империи продемонстрировали.

Более подробно о строительстве армии Алексеем Михайловичем см. мою статью «От пики до мушкета: военные реформы по западному образцу начались в России во времена Смуты». Она носит обзорный характер. Кому интересен взгляд строго научный, блестяще выполненный в рамках источниковедческого анализа и со ссылкой на архивные материалы, многие из которых впервые введены в научный оборот, касательно военного строительства Алексея Михайловича рекомендую работы О.А. Курбатова, Н.В. Смирнова, А.В. Малова, А.Н. Лобина.

Возвращаемся к русско-шведской войне, которую Россия вела в союзе со своим вчерашним противником – Речью Посполитой, боровшейся со скандинавами за преобладание в Прибалтике и рассматриваемой последними в качестве кормовой базы.

Следует учитывать и претензии короля Речи Посполитой Яна II Казимира на шведскую корону, которую носил его отец Сигизмунд III – тот самый, захвативший Смоленск в 1611-м. Но непростой династический вопрос во взаимоотношениях Варшавы и Стокгольма – отдельная тема.

Россия начала кампанию также в союзе с главным соперником шведов на Балтике – Данией, флот которой должен был обеспечить блокаду осажденной русскими войсками Риги с моря. Однако датчане эту задачу не выполнили, хотя и обладали превосходством на море.

Но на суше преимущество оставалось за шведами, принудившими противника к капитуляции и подписанию в 1658-м мира в Роскилле.

В свою очередь, на суше русские войска действовали вполне успешно; в частности, под командованием князя И. А. Хованского нанесли поражение одному из лучших шведских полководцев Магнусу Делагарди.

Война завершилась Кардисским миром 1661 г., сохранившим статус-кво между двумя государствами. Но для нас важны его геополитические последствия.

Как я отметил выше: рассмотрим их в более широком контексте происходивших на европейской авансцене событий, участником которых, пусть пока и косвенно, Москва становится.

Эхо Вестминстера

Для их понимания коснемся еще одного мирного договора, заключенного за семь лет лет до Кардисского, в Вестминстере и поставившего точку в первой Англо-голландской войне.

Так называемое четырехдневное сражение, завершившееся победой голландского флота; вторая Англо-голландская война. Вряд ли в России о нем было известно, разве что узкому кругу дипломатов Посольского приказа. Равно как и вряд ли кто в приказе тогда задумывался о геополитических последствиях, в перспективе, и самого сражения, и войны в целом для Русского царства.

Казалось бы, как она связана с нашей темой? Связана. Дело в том, что в середине XVII в. на просторах Европы произошли события, приведшие к перестановке ключевых фигур на шахматной доске от Днепра до Гибралтара.

Поражение до того непобедимых терций при Рокруа в 1643-м привело к закату могущества Испании и превращению ее в периферийное королевство.

Еще ранее с имперскими амбициями, а на некоторое время даже и с независимостью, распрощалась Португалия, часть заморских владений которой прибрала себе голландская Ост-Индская компания, а часть, в виде Бомбея и Танжера, – Англия.

Австрийские Габсбурги, как и, подобно Испании, клонившаяся к своему закату Венеция, были скованы противостоянием с Османской империей. Первые в полной мере расправят плечи только в 1699-м, подписав выгодный для себя Карловицкий мир с турками.

На гегемонию в Европе претендовала Франция. И что важно для нас: в числе своих союзников она видела именно Швецию, которую патронировала со времен Тридцатилетней войны.

Густав II Адольф

Собственно, союз католического кардинала А. Ришелье и протестантского короля Густава II Адольфа свидетельствовал о трансформации акцента в европейской Realpolitik с религиозной ее плоскости в строго прагматическую, основы которой заложил еще предшественник кардинала – Франциск I, в 1528-м подружившийся – понятно, что в разговоре о политике данный термин условен – с султаном Сулейманом Великолепным.

Но со второй половины XVII столетия становилось всё более очевидным, что Стокгольм претендует на место в концерте ведущих европейских держав отнюдь не Мадрида и Венеции, а Амстердама.

Ибо Вестминстерский мир стал первым гвоздем в гроб голландского великодержавия. Республика Соединенных провинций была главным конкурентом Англии на океанских просторах и соперником Франции на суше из-за претензии последней на Испанские Нидерланды, то есть современную Бельгию.

Франция рассматривала в качестве естественной своей границы левобережье Рейна, что определяло стратегическое направление ее военных кампаний от Людовика XIV до Наполеона включительно.

Расположенные в устье упомянутой реки Нидерланды физической географией обрекались на низведение в контексте географии политической на вторые роли.

Да и морское могущество голландцев вызывало неудовольствие Франции, заставившей первых вернуть Бразилию португальцам. Замечу, в следующем столетии главная борьба за господство на океанских просторах развернется между Францией и Англией. Причем долгое время британцы будут уступать и окажутся на грани потери Индии.

Поможет им, как ни странно, Людовик XV, недальновидно урезавший финансирование флота. В результате Франция утратила не только Индию, но и Канаду, логическим образом, уже в XIX столетии, придя к Абукиру и Трафальгару – к последнему вместе с одряхлевшими испанцами.

Но я забежал вперед. Возвращаемся в XVII в.

Обреченные географией

Итак, в его второй половине становилось очевидным: одновременное соперничество с Францией и Англией, при всем своем богатстве и наличии выдающихся адмиралов, М. Рюйтера и М. Тромпа, Республика Соединенных провинций в длительной перспективе не потянет.

Хотя после первой войны с англичанами голландцы все еще удерживали за собой превосходство на море и воспрепятствовали в 1658-м Швеции занять ведущее положение на Балтике. Но обусловленный географией детерминизм брал свое: еще две войны с Англией и так называемая Голландская с Францией низвели Республику Соединенных провинций в разряд второстепенных держав, хотя она, строго говоря, не была повержена на поле/море боя.

Но география иной раз бьет сильней пушек, и судьба упомянутой Венеции, а также Генуи, оказавшихся в XVI в. на периферии пульса экономической жизни; Германии, армии которой встретили ноябрь 1918-го на территории противника, – яркие тому свидетельства.

То же самое и с Голландией: не расположенная, подобно не обремененной необходимостью тратить значительную часть бюджета на сухопутную армию Англии, на острове, но имевшая под боком сильную Францию, она обрекалась географией на слишком короткое пребывание в высшей лиге европейского концерта.

И в Париже оптимальным кандидатом на замену голландцев виделась Швеция.

Последняя, благодаря военно-административным реформам и полководческому таланту Густава II Адольфа, создала боеспособную армию, что продемонстрировали Брейтенфельд и Лютцен. В результате Стокгольм получил территориальные приобретения в Померании, то есть в южной части Балтики.

Однако шведы шли тупиковым голландским путем – несоответствие амбиций потенциалу, прежде всего демографическому и экономическому, а также пересечение их интересов с российскими.

Здесь, по большому счету, Алексей Михайлович сыграл ту же роль в судьбе Швеции, что О. Кромвель и Людовик XIV – Голландии.

Ни тот ни другой не сломали хребет голландскому великодержавию, но нанесли по нему первый удар, как и Тишайший – по шведскому. Ибо становилось очевидным: Кардисский мир в долгосрочной перспективе не удовлетворит Москву, равно как и становилась всё более понятной неспособность Стокгольма удержать Прибалтику под своим контролем.

Причина банальна: Швеция обладала относительно российского слабым демографическим потенциалом – как, кстати, и Голландия в сравнении с Англией и тем более Францией.

А учитывая сведение внутренними дрязгами – особенно при Сигизмунде III – на нет демографического потенциала Речи Посполитой, возвышение России в регионе становилось фактически безальтернативным.

Итак, заданный Алексеем Михайловичем вектор, направленный на сближение с Данией, контролировавшей важнейший на Балтике пролив Зунд, будет развивать и его сын, привлекший Фредерика IV к участию в Северном союзе. И вскоре Европа услышит поступь России по ее просторам.

Использованная литература:

Курбатов О. А. Русско-шведская война 1656-1658 гг. М.:

Руниверс, 2018.

Курбатов О.А. Организация осадного парка и инженерно-артиллерийского дела русской армии в 1630-1650-х гг.

Курбатов О. А. Проблемы развития военного дела в русском государстве XVII столетия

Курбатов О.А. Ратное дело при царе Алексее Михайловиче в свете православной традиции (комментарий в свете веры)

Малов А.В. Основные проблемы строительства Вооруженных сил России. 1613–1689 гг. – М.: «Квадрига», 2022.

Махов С.П. Большая игра на Балтике. 1500 – 1917. – М.: «Руниверс», 2021.

Смирнов Н.В. Боевые холопы в составе поместной конницы в первой половине XVI - первой половине XVII века

Цымбурский В. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков. – М.: Книжный мир, 2016.

Информация