«Омела», не нашедшая Бальдра

Германский эпос - эпичен донельзя!

Как утверждает «Младшая Эдда», дело было так... Сын Одина Бальдр был «самым добрым, самым мудрым и самым честным из асов». И красивым! В Средние века скандинавы называли ромашку «чело Бальдра». Он, будучи бессмертным богом, очень боялся смерти, которую увидел во сне, о чём и рассказал матери — жене Одина, Фригг. Та восприняла сон сына всерьёз и взяла нерушимую клятву у всех предметов в мире — живых и неживых, что они не причинят вреда Бальдру. Пропустила только омелу: поглядев на её хилый побег, Фригг решила, что она и так не сможет причинить сыну вреда.

Похороны Бальдра - опасно недооценивать растения-паразиты...

Фокус сработал: теперь ни один предмет в мире не мог причинить юному богу вреда, чем тот с друзьями немедленно воспользовался: молодые (если в отношении богов это слово применимо) балбесы тут же стали кидать в Бальдра всем, что под руку попадёт, зычно ржа, когда копья, мечи и стрелы (а также молотки с наковальнями и прочий хозяйственный инвентарь) отскакивали от неуязвимого сына Одина. Само собой, это не понравилось коварному Локи, который, обернувшись служанкой, решил выпытать у Фригг: с кого клятва взята не была? И выведал, что побег омелы ничего никому не обещал. Тут-то Бальдру конец и настал: Локи сорвал побег, сделал из него то ли копьё, то ли стрелу (есть разные версии) и дал слепому богу судьбы Хёду, с которым никто не играл (слепой же!). Хёд с радостью согласился и засадил в Бальдра холодным древковым оружием из омелы, от чего тот и скончался.

В общем, когда гитлеровским конструкторам пришла пора дать имя созданному ими хитроумному оружию, миф пришёлся в тему, и оружие обрело имя: «Мистель» — омела. Что же из себя представляло это вундерваффе?

Тут стоит сделать отступление. Как известно, у Люфтваффе не было тяжёлых бомбардировщиков: и «Юнкерсы-87-88», и «Дорнье-17», и «Хейнкель-111», и даже экзотические «Фокке-Вульфы-200 Кондор» на это звание не тянули — бомбовая нагрузка была явно маловата, да и дальность не впечатляла (кроме «Кондора», само собой, у того с дальностью всё в порядке было, но... не бомбардировщик!). В принципе, пока немцам удавалось проводить «блицкриги», этот факт их не особо волновал, но, когда стало понятно, что война затягивается, выяснилось, что бомбить крупные цели в тылу врага нечем. И надо с этим что-то делать. Причём быстро — не теряя времени на разработку нового самолёта. И сумрачный тевтонский гений нашёл парадоксальное решение: а что, если запускать бомбардировщик на вражеский объект в один конец? Это же сразу дальность действия удваивается!

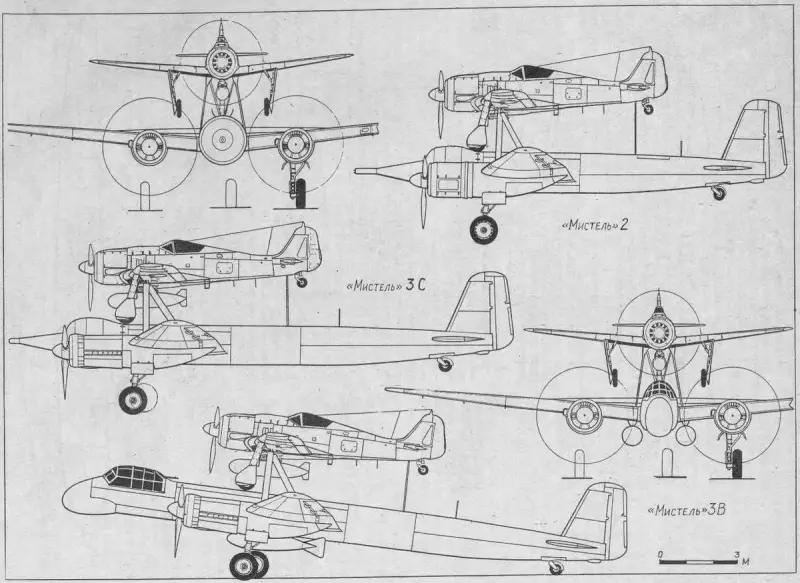

"Мистель" в деталях

Нет, смертников птенцы гнезда Геринга применять не собирались. Задумка была следующая: сверху на фюзеляж бомбардировщика крепится истребитель, пилот которого и управляет «связкой». В бомбер, на место пилотской кабины, устанавливается кумулятивная боеголовка — большая кумулятивная боеголовка! Пилот ведёт связку в направлении цели, затем, на определённом расстоянии от неё, отцепляется и летит домой. А бомбардировщик продолжает полёт до тех пор, пока, по расчётам командования, не достигнет вражеского объекта. В этот момент перекрывается подача топлива к двигателям, и самолёт-бомба падает на головы врагов.

Британская сцепка: Шорт S.20 — Майа S-21 Композит

Идею подал лётчик-испытатель Зигфрид Гольцбауэр. Он ещё в 30-е годы участвовал в испытаниях английской сцепки Шорт S.20 — Майа S.21 «Композит»: авиаматка Майа S.21 везла на горбу гидросамолёт Шорт S.20 «Меркурий». Сцепке удалось достигнуть мирового рекорда по дальности полёта для гидросамолётов — 9652 километра! Конец экспериментам положила Вторая Мировая война, но Гольцбауэр предложил использовать это решение для увеличения дальности немецких бомбардировщиков. Он предложил «перевернуть» английскую схему: если в ней до цели добирался «самолёт-паразит», а авиаматка возвращалась на базу, то здесь полёт в один конец совершала как раз авиаматка, а пилот возвращался домой на «паразите».

Инженеры «Юнкерса», услышав о такой идее, решили, что ничего безумнее им слышать не доводилось. Но! Времени на разработку нормального дальнего бомбардировщика не было, поэтому идею доложили в Министерство вооружений. В Министерстве также решили, что ничего безумнее им слышать не доводилось, и ответили: проектируйте! Но за свой счёт. В конце концов, после долгих препирательств Министерство удалось убедить в том, что дело стоящее: по расчётам, самолёт-бомба мог пробить своей кумулятивной боеголовкой до семи метров бетона, а любой линкор — гарантированно отправить на дно. В общем, военные проявили умеренный интерес к проекту, и работа закипела!

Для начала построили пятнадцать сцепок. В качестве носителя использовали Ju-88A-4, в качестве «паразита» — Bf-109F-4. Уже в ноябре 1943 года первый «Мистель» был испытан против старого французского корабля-цели. Результат признали удовлетворительным. После этого испытали против фортификационных сооружений: выяснилось, что 2 метра бетона «омела» пробивает. Наконец, первая эскадрилья «Мистелей» IV/KG.101 прибыла на фронт во французский город Дезиер.

"Омела" ищет своего Бальдра

Первый боевой вылет был неудачным: 24 июня 1944 года сцепку атаковал «Спитфайр», так что пилот «Мистеля» предпочёл отцепиться от носителя и уйти в облака. Ночью того же дня остальные «Мистели» поднялись в воздух и атаковали суда в устье Сены. Ни одного попадания добиться не удалось, но взрывы были настолько сильны, что несколько судов были повреждены. Это позволило Министерству вооружений потребовать перевооружения ещё 75 бомбардировщиков в «Мистели»...

Вариант "Мистеля" с FW-190А

Собственно говоря, рассказывая про это вундерваффе, стоит сразу сказать: стандарта в оборудовании сцепок не было: к тому, что было под рукою, лепили то, что было под рукою. Поэтому в качестве «паразитов» использовались и разные модификации Bf-109, и FW-190А, в качестве носителя — разные модификации Ju-88.

Вскоре была создана ещё одна эскадрилья «Мистелей» — II/KG.200 «Бетховен». Для начала эскадрилье поручили бомбить главную ВМБ Великобритании Скапа-Флоу, но не срослось с погодой. Потом была разработана операция «Железный молот» — налёты на советскую промышленность. Но на дворе стоял уже 1945 год, и для «Омелы» решили поискать «Бальдра» поближе: советские переправы через Одер, Вислу и Нейсе. Выяснилось, что неповоротливые сцепки — слишком хорошая цель для истребителей и зениток, благо и тех и других в прифронтовой полосе было в избытке.

Реактивный "Мистель" так и не вышел из стадии проектирования, но выглядеть мог как-нибудь похоже...

В общем, серьёзных успехов «Мистели» не достигли. Перед самым окончанием войны на чертёжных досках появились проекты сцепок на основе реактивных самолётов: Ju-287/Me-262 или Ar-234/Ar Е.377, но дальше чертёжных досок они так и не ушли. Всего до конца войны было выпущено порядка 250 «Мистелей». Оказал ли этот проект влияние на ход войны? Нет! Мог оказать... Здесь есть место для фантазии любителей альтернативной истории.

Не сработавшее чудо-оружие...

Дело в том, что под конец войны немцы активно работали над созданием реального вундерваффе — атомной бомбы. Так вот, учитывая размеры и вес реальных первых атомных бомб (около 4,5 тонн), носителей для них, кроме «Мистелей», у Люфтваффе просто не было. Собственно говоря, и для «Омелы» они были тяжеловаты, но подобрать конфигурацию сцепки, способной потянуть бомбу, возможность была. Ничего больше в качестве носителя для гипотетического ядерного оружия у Гитлера не было...

Информация