Как рождалась БМП-3

Очень часто при рассказе о какой-либо военной технике внимание обращается на технические решения и характеристики. При этом забывается сам процесс ее создания. А ведь порой этот процесс представляет большой интерес как для специалистов, так и для людей, просто интересующихся военно-техническойой тематикой. Бывает очень интересно посмотреть, как менялся облик той или иной модели оружия, как дорабатывались требования к новому типу техники и т.п. Рассмотрим процесс создания самой новой отечественной боевой машины пехоты БМП-3.

Работы по проекту «Объект 688» начались еще во второй половине семидесятых годов прошлого века. За несколько лет до начала серийного производства машины БМП-2 военные выказали желание получить новую и еще более совершенную бронетехнику для мотострелковых подразделений. Первоначальные требования к ней можно было сформировать в три пункта: лучшая защита, большая огневая мощь и более высокая подвижность. Примечательно, что из-за серьезного характера поставленной задачи окончательные тактико-технические требования к перспективной БМП были сформулированы и подписаны министерством обороны только в 1983 году. Дело в том, что выработка облика новой машины была поручена организациям, занятым в ее разработке. Проработка различных вариантов заняла несколько лет и в итоге окончательные требования были выдвинуты лишь через полдесятка лет после начала работ. К этому времени по полигону уже «бегал» прототип новой машины, разработанной в челябинском Специальном конструкторском бюро машиностроения под руководством главного конструктора А.А. Благонравова.

Задача первая: защита и компоновка

Одним из наиболее серьезных оказался вопрос повышения уровня защиты. Броня машин БМП-1 и БМП-2 в лобовой проекции защищала только от крупнокалиберного стрелкового оружия. Таким образом, при прямом столкновении советской БМП с зарубежной легкой бронемашиной, вооруженной малокалиберной автоматической пушкой, исход мог быть фатальным для обеих сторон. Требовалось значительно усилить бронирование перспективной машины пехоты и при этом сохранить все необходимые характеристики. Принятая идея усиления брони в конечном итоге сказалась на всей компоновке «Объекта 688». Самым очевидным способом улучшить защиту было увеличение толщины лобовых бронелистов. Однако в таком случае центр тяжести машины сдвигался вперед. На земле это дало бы неравномерную, но более-менее приемлемую нагрузку на ходовую часть, а на воде такая БМП попросту стала бы «клевать носом». Таким образом, для сохранения способностей к плаванию пришлось искать другие способы улучшения защиты.

Рассматривался вариант, при котором балансировка машины сохранялась путем смещения боевого отделения ближе к корме. Эта идея не получила дальнейшего развития, поскольку десантное отделение сокращалось, как минимум, на один ряд мест, а установку перед башней кресел и отдельных люков для бойцов сочли слишком сложной и неудобной. Кроме того, при сдвинутой к корме башне пришлось бы серьезно дорабатывать стабилизатор вооружения, чтобы во время движения по пересеченной местности ствол пушки не бился о крышу машины. Вполне очевидно, что такая особенность также сократила бы углы вертикального наведения и, как следствие, боевой потенциал машины. Тут-то и появилось предложение передвинуть башню как можно ближе к передней части машины, а моторно-трансмиссионное отделение поместить в корме. Уравновесить тяжелую заднюю часть машины предлагалось соответствующими лобовыми бронелистами.

Новую идею сочли перспективной и начали развивать. В итоге «Объект 688» получил достойную лобовую броню, способную противостоять малокалиберной артиллерии, развитые надгусеничные ниши со вспомогательным оборудованием силовой установки, а также возможность установить более тяжелое и серьезное вооружение по сравнению с имеющимися боевыми машинами пехоты.

Задача вторая: вооружение

В ранних версиях «Объект 688» имел почти такое же вооружение, как у БМП-2, однако нес больший боекомплект. Кроме того, предполагалось сделать двойную пусковую установку для противотанковых ракет. Однако этому воспротивились военные и руководители оборонной промышленности. По их мнению, простое увеличение боекомплекта не давало значимого прироста боевых качеств. Предложение сделать новый боевой модуль с невысокой скругленной крышей вместо башни, на которой можно было разместить автоматическую пушку, пулемет и автоматический гранатомет калибра 30 миллиметров, тоже не получило поддержки. От комплекса вооружения БМП-2 такая система отличалась лишь наличием гранатомета, но при этом была сложнее в производстве.

Звучали самые разные варианты оснащения перспективной БМП. Так, ВНИИТрансмаш предлагал заменить 30-мм пушку на орудие калибра 76 мм, аналогичное или похожее на главное оружие танка ПТ-76. Также рассматривался вариант с 45-мм автоматической пушкой. Споры окончились после инициативы тульского Конструкторского бюро приборостроения. Его коллектив предложил создать новое орудие-пусковую установку калибра 100 миллиметров и управляемую ракету для него. Такое оружие предполагалось устанавливать в одной «связке» с 30-мм пушкой и пулеметом. В результате перспективный «Объект 688» мог получить по-настоящему значительное увеличение огневой мощи, а кроме того в полной мере использовались массогабаритные возможности нового шасси.

После того, как был выбран вариант сразу с тремя ствольными системами в одной башне, началась проработка конструктивных нюансов. У конструкторов КБП и курганского СКБМ сперва появился повод для беспокойства. В боевое отделение нужно было уместить сразу четыре типа боеприпасов: патроны для пулемета, ленты со снарядами для 30-мм пушки, 100-мм выстрелы и управляемые ракеты. Благодаря находчивости конструкторов и нескольким оригинальным решениям удалось сохранить боекомплект 30-мм пушки 2А72 и пулемета ПКТ на уровне машины БМП-2: 500 снарядов и 2000 патронов. Кроме того, в укладках боевого отделения размещается до 40 осколочно-фугасных снарядов и до восьми ракет 9М117 для 100-мм орудия 2А70. В конечном итоге возможность установки более тяжелого боевого модуля вылилась не столько в количественное, сколько в качественное увеличение боевого потенциала машины.

Задача третья: силовая установка

Как и комплекс вооружения, силовая установка будущей БМП-3 стала предметом мозгового штурма. Мало было определиться с примерным размещением двигателя и трансмиссии. Нужно было еще и вписать все агрегаты в имеющийся объем, а также обеспечить десанту удобство высадки и посадки. В СКБМ рассматривались два основных варианта. Первый, предложенный отделом компоновки, подразумевал продольную установку двигателя в центре кормы машины. По бокам от него должны были находиться коридоры и люки для бойцов. Второй вариант внес на рассмотрение главный конструктор А. Благонравов. Предлагалось поместить двигатель и часть агрегатов трансмиссии поперек корпуса в самой его корме. В таком случае бойцы смогли бы перелезать через короб двигателя. Еще на ранних стадиях проекта первый вариант имел большую поддержку среди конструкторского коллектива. Однако у него были недостатки. Прежде всего отмечалось, что два прохода по бокам от двигателя будут иметь ширину не более 55-60 сантиметров, что было мало для удобной посадки или высадки из машины. И все же, несмотря на имеющиеся проблемы, продольное расположение двигателя было более популярным. По воспоминаниям Благонравова, в 1978 году десять инженеров, занимавших ответственные посты в проекте, проголосовали за обе компоновки. За поперечный агрегат двигателя в корме проголосовали лишь трое.

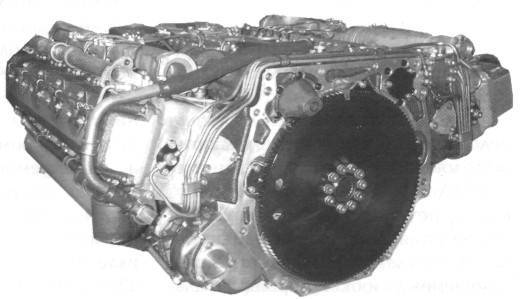

Споры о целесообразности того или иного решения закончились постройкой двух деревянных макетов. Комиссия бронетанкового управления Минобороны сравнила обе компоновки и пришла к выводу о большем удобстве поперечного размещения двигателя. Казалось бы, в спорах поставлена точка. Но нет, они только перешли на более высокий уровень и изменили свою тему. К этому времени в Челябинске полным ходом шла разработка двигателя 2В-06. При всех своих преимуществах этот мотор просто не мог безболезненно уместиться поперек корпуса перспективной БМП. На совещаниях «наверху» доходило до крика, но челябинские конструкторы из СКБМ сумели отстоять свою версию компоновки.

Когда разработка «Объекта 688» дошла до той стадии, когда необходимо начинать работу над окончательной компоновкой моторно-трансмиссионного отделения, выяснилось, что челябинский дизель 2В-06 не только не вписывается в габариты, но еще и не доведен. Сложности с этим двигателем грозили затягиванием всего проекта создания перспективной БМП. Поэтому Благонравов в кулуарах министерства оборонной промышленности переговорил с директором барнаульского завода «Трансмаш» Б. Егоровым и объяснил ему сложившуюся ситуацию. Инженеры тут же сформировали общий облик двигателя и в считанные месяцы в Барнауле был создан новый десятицилиндровый дизельный двигатель УТД-29. По своим характеристикам этот двигатель был равен челябинскому 2В-06, но имел одно серьезное преимущество: он был уже готов. Кроме того, благодаря меньшим габаритам оставалось некоторое пространство внутри МТО, которое использовали для размещения нескольких вспомогательных агрегатов.

И снова инициатива разработчиков боевой машины пехоты навлекла на них гнев начальства. На этот раз возмущаться стали несколько НИИ, занимавшихся двигателями. Конструкторам СКБМ, дабы смягчить ситуацию, пришлось проработать вариант машины с двигателем 2В-06. Моторно-трансмиссионное отделение такой БМП получилось выше и длиннее, чем планировалось изначально. Кроме того, понадобилось включить в состав трансмиссии дополнительный редуктор. В общем, единственным преимуществом челябинского дизеля было только наличие турбонаддува. В итоге команде Благонравова удалось наглядно показать несостоятельность изначальных требований и вернуться к полноценной работе над боевой машиной с барнаульским двигателем.

По окончании проектирования…

После всех «приключений» конструкторского характера новая БМП, к этому времени получившая обозначение «Объект 688М», отправилась на полигон. Стоит отметить мужество сотрудников опытного цеха. Во время первых испытаний и доводок первого прототипа машины температура воздуха опускалась до -45-47 градусов. И все же они справились. Машина оказалась не менее стойкой и выдержала все первые испытания. Однако уже осенью 1984 года, во время пробных поездок по замерзшей целине, начались проблемы. В течение только одного пробега по промерзшей трассе тридцать раз (!) произошел сброс гусеницы. Как оказалось, причиной стала малая жесткость гусениц. Для проверки этой версии быстро соорудили импровизированный испытательный стенд. Все подтвердилось: пальцы и скрепляющие скобы траков не обеспечивали должную поперечную жесткость. В качестве временного решения была предложена конструкция с условным обозначением «краб». Связка из двух крестообразных пластин и болта с гайкой зажимала нужную часть трака и этим обеспечивала требуемую жесткость. Конечно, ресурс такого «агрегата» был небольшим, поэтому «крабы» попали в набор ЗИП. После того, как потеплело и трассы оттаяли, надобность в «крабах» отпала, но позже к ним снова вернулись. Во время испытаний в горах Армении бронемашина снова стала «разуваться». Несколько часов работы и она вновь была способна нормально ездить по горам.

Также испытателям запомнились испытания системы предохранения от заброса оборотов двигателя. Начали их в горах на территории Армении. При спуске со склона крутизной 15-17° испытываемая машина вела себя стабильно, но испытателям все равно пришлось понервничать. К сожалению, не удалось найти склон, у подножия которого была бы, что называется, естественная ловушка. Поэтому в случае отказа системы предохранения от забросов можно было потерять машину. Тем не менее, все пробные спуски прошли удачно. Немного позже, во время испытаний в Средней Азии, аналогичные процедуры проводились в естественном котловане с крутизной уже в 28° и длиной спуска около 200 метров. Прототип съезжал плавно и равномерно, без ускорений и замедлений.

В середине восьмидесятых «Объект 688М» совершил большое «турне» по среднеазиатским республикам. Задачей этих испытаний была проверка работоспособности систем в условиях степей и пустынь. Прототип перспективной боевой машины пехоты выдержал все испытания, но при этом претерпел некоторые изменения. Так, во время пробных поездок по туркменским пескам воздухоочистительные агрегаты БМП показали свой потенциал, однако возникли некоторые проблемы. В результате воздухозаборник был перемещен за башню. Примечательно, что в тех условиях танкам Т-80 порой приходилось ездить со шноркелем, поскольку воздушные фильтры не всегда справлялись с нагрузкой.

Пока несколько прототипов будущей БМП-3 бороздили пески Средней Азии, несколько их «собратьев» показывали свои возможности на Черном море. Мореходные качества новой боевой машины пехоты оправдали все ожидания, но всем особенно запомнились пробные стрельбы. Так, в соответствии с заданием, экипаж машины-прототипа должен был, находясь на воде, обстрелять из орудия 2А72 снятый с хранения танк. Дальность учебной стрельбы – полтора километра. Несмотря на кажущуюся недостаточность характеристик 30-мм пушки, с танка была буквально сметена вся аппаратура, не защищенная броней. Что касается брони и других металлических элементов, то пушка танка была пробита в нескольких местах, а в лобовом бронелисте образовалась большая трещина.

Испытания новой БМП, проходившие буквально по всему Советскому Союзу, завершились успешно. В 1987 году «Объект 688М» приняли на вооружение под названием БМП-3 и начали строить серийно. Планировалось в течение ближайших 10-15 лет полностью укомплектовать новыми машинами все мотострелковые части. Благодаря ряду нововведений в конструкции, БМП-3 обещала стать, как минимум, одной из лучших машин своего класса. Кроме того, потенциал базовой машины позволял сделать на ее базе несколько типов бронетехники различного назначения, и уже в конце восьмидесятых начали рассматриваться вопросы ее модернизации. Но к этому времени в стране начались серьезные процессы политического, экономического и социального характера, которые в итоге вылились в распад одной из сверхдержав. Из-за развала Советского Союза производство машин БМП-3 так и не смогло набрать необходимый темп. В итоге к настоящему времени в вооруженных силах России имеется не более 700-750 единиц такой бронетехники. Естественно, ни о каком полном переоснащении войск речь уже не идет.

По материалам сайтов:

http://otvaga2004.ru/

http://army-guide.com/

http://btvt.narod.ru/

http://rusarmy.com/

http://army.lv/

Информация