Как погибла 1-я Тихоокеанская эскадра

Четвёртый штурм

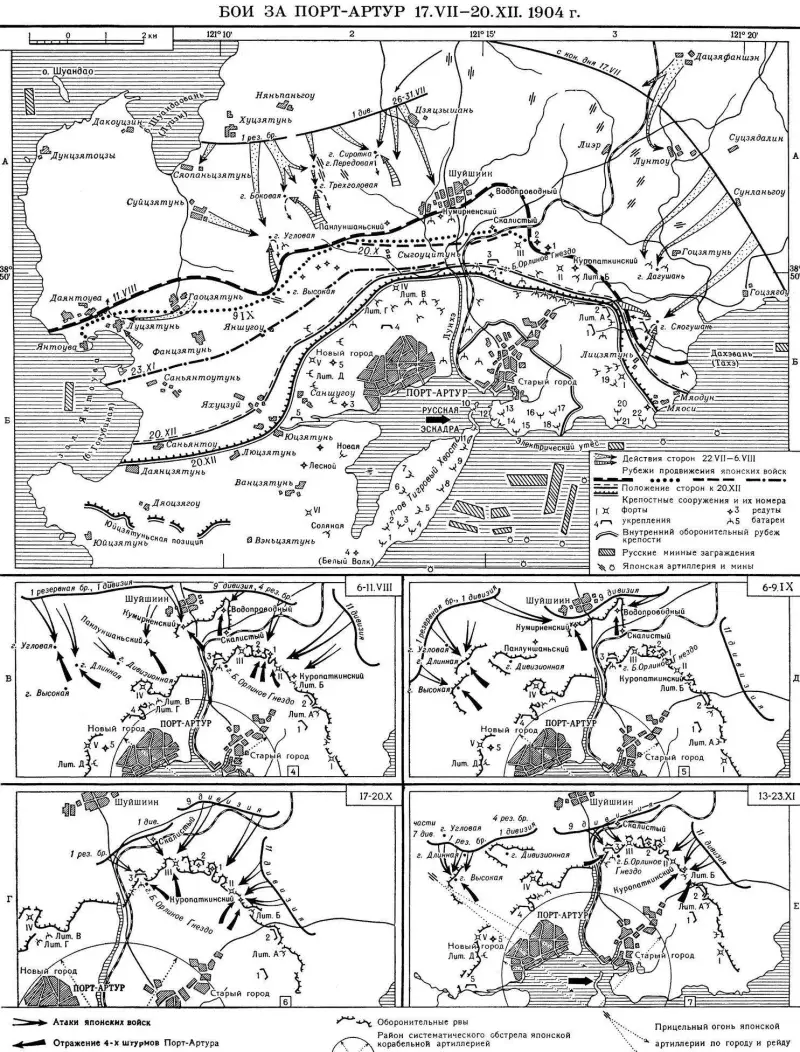

17 (30) октября 1904 года после серьёзной артиллерийской подготовки, заметно ослабившей силу обороны, японский генерал Ноги отдал приказ для начала третьего штурма (120 лет героической обороны Порт-Артура).

Штурм продолжался до 20 октября (2 ноября) и был отражен. Японцы смогли занять лишь несколько второстепенных укреплений. Началась упорная, жестокая двухмесячная позиционная борьба штыком, лопатой и гранатой.

Но японцы попытались ещё раз взять Порт-Артур штурмом. В начале ноября 3-я японская армия была усилена новой 7-й пехотной дивизией, доведя боевой состав армии до 55-60 тыс. штыков. Русские могли им противопоставить около 18 тыс. бойцов. Удар наносился с двух сторон: по Восточному фронту и на гору Высокую на Западном фронте. За гору Высокую и разыгралось 9-дневное решающее сражение всей осады.

13 (26) ноября 1904 г. начался четвёртый штурм. Потерпев неудачи при атаке Восточного фронта, фортов № 2 и 3, Ноги решил провести внезапную ночную атаку на стыке Восточного и Северного фронтов. Для этого собрали добровольцев – более 3 тыс. бойцов. Ударную группу назвали «отрядом белых помочей». Белые помочи служили ориентиром в темноте. Командовал отрядом генерал Накамура.

В ночь на 14 (27) ноября японский отряд, собравшись у Кумирненского редута, без обстрела ринулся в штыки и захватил Курганную батарею, выйдя в тыл Восточного фронта. Оборона Порт-Артура повисла на волоске. Но тут японский отряд атаковала группа русских моряков – 80 человек. Полурота лейтенанта Мясникова. Моряки атаковали врага с горы, в кромешной темноте. Натиск горсти бойцов был настолько неожиданным, стремительным и яростным, что японцы дрогнули и отступили.

Сражение за Высокую

С 14 (27) ноября огонь японской артиллерии был сосредоточен на горе Высокой. Японцы пошли на штурм господствующей высоты, но были отбиты. Генерал Ноги сконцентрировал 15 (28) ноября огонь всей армейской артиллерии на Высокой. Гора превратилась в вулкан. Одна яростная атака сменялась другой. Все они были отражены. 16 (29) ноября японцы бросили в бой свежие силы, но также безуспешно.

17 ноября японцы создали «огневой ад», выпустив до 4000 одних 11-дюймовых снарядов. Массы пыли от разрывов засоряли затворы винтовок. Японцев сбрасывали с горы штыками. 18-го атаки были уже слабыми, японцы выдохлись. 19–21 ноября японцы взяли паузу, отдыхали, подтягивали резервы. 22 ноября (5 декабря) снова атаковали. Высокая пала.

В боях за Высокую японская армия потеряла до 12 тыс. солдат и офицеров, на всем фронте около 18 тыс. Потери русских войск на Высокой доходили до 4,5 тыс. человек, а на всем фронте превысили 6 тыс. человек.

На сопке после штурма. Худ. Н. С. Самокиш

Ситуация для гарнизона стала критической. К началу декабря в гарнизоне осталось до 14 тыс. человек, обессиленных нехваткой пищи, но ещё сильных духом. Из-за полуголодного существования «люди стали тенями». В лазаретах находилось до 10 тыс. раненых и больных цингой. Форты могли пасть в любой момент: японцы подвели под них мины. 2-я оборонительная линия («Орлиные гнёзда») и 3-я (у самого города) были значительно слабее утраченных позиций, их нельзя было долго удерживать.

2 (15) декабря 1904 г. не стало генерала Кондратенко, который погиб во время обхода форта № 2. Разрыв 280-мм снаряда убил командующего сухопутным фронтом и 8 офицеров. Порт-Артур потерял свою душу.

Гибель эскадры

«Теперь началась агония Артура!» — сказал вечером этого дня генерал Кондратенко. Овладев Высокой, японцы оборудовали на ней наблюдательный пункт для корректировки артиллерийского огня и открыли стрельбу из 11-дюймовых гаубиц (280-мм) по кораблям Порт-Артурской эскадры.

С 22 по 28 ноября (5–11 декабря) японцы расстреляли наш 1-й Тихоокеанский флот. Первым погиб броненосец «Полтава». 22 ноября в 13 час. 30 мин. в неё попал 280-мм снаряд, пробивший левый борт, броневую палубу и взорвавшийся в погребе 47-мм снарядов. Возник сильный пожар, раскаливший переборки, а система затопления не действовала, будучи выведенной из строя прошлыми обстрелами.

Попытка потушить огонь шлангами, заливая воду через элеватор подачи снарядов и вентиляционные трубы, оказалась безуспешной, вода быстро вытекала через осколочные пробоины. От высокой температуры около 14 часов произошёл взрыв полузарядов главного калибра (около 2 т пороха). В результате чего были разрушены многие водонепроницаемые переборки и пожарные магистрали, погиб один нижний чин и ещё 10 было ранено (всего на корабле находилось порядка 50 человек). С помощью парохода «Силач» пожар смогли потушить. Но к 14 час. 45 мин. «Полтава» села на грунт, погрузившись почти до верхней палубы.

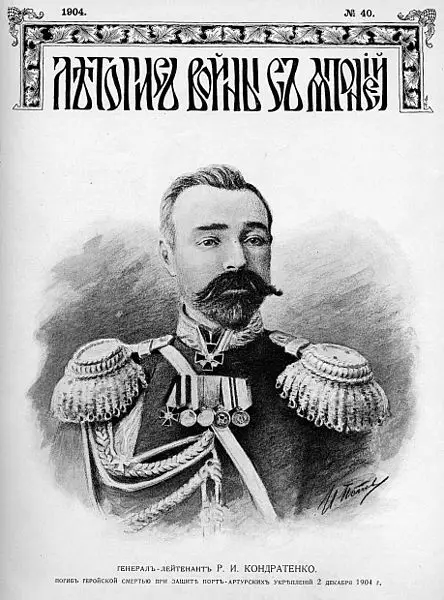

Обложка журнала «Летопись войны с Японией» с новостью о гибели генерала Кондратенко

Эскадренный броненосец «Победа», который уже в сентябре – октябре получил несколько повреждений от японских 120- и 280-мм снарядов, 23 ноября получил пять снарядов, а на следующий день — ещё 23 (из 270 выпущенных). Во многих местах водонепроницаемые переборки были повреждены, поэтому вода распространялась по всему кораблю. Корабль сильно накренился на правый борт. Чтобы уменьшить крен, командир приказал затопить шесть бортовых коридоров левого борта, левое машинное отделение и две угольные ямы. Крен уменьшился, но корабль всем днищем сел на грунт. С наступлением ночи команда покинула «Победу».

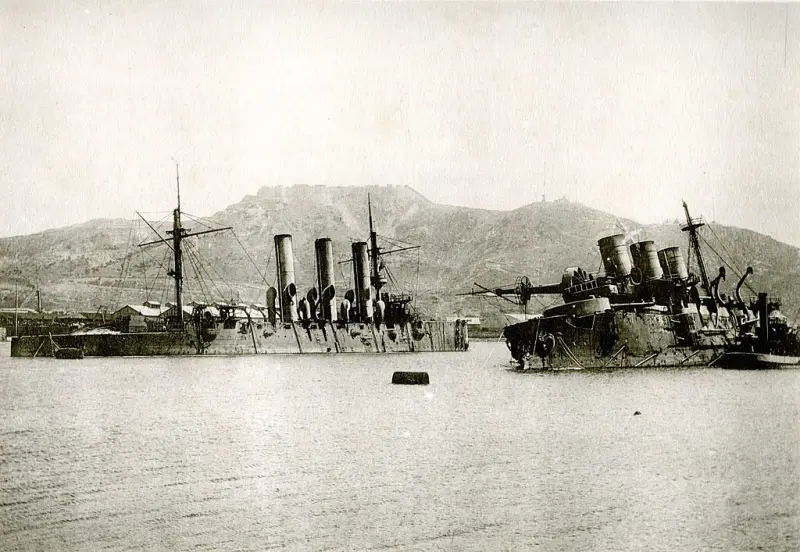

Затонувшие эскадренный броненосец «Победа» (справа) и крейсер «Паллада» (слева) в Порт-Артуре

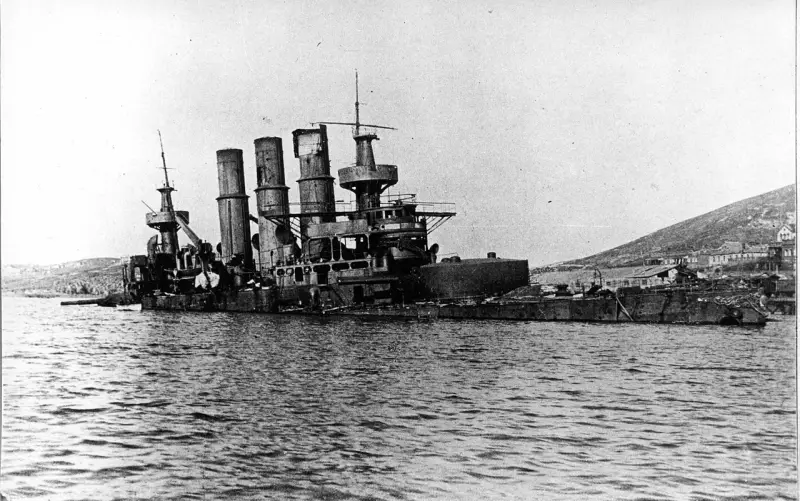

В эскадренный броненосец «Ретвизан», ставший флагманским кораблём, в период с 26 сентября по 19 октября попало четыре 280-мм и три 120-мм снаряда, не причинивших серьёзных повреждений. 22 ноября в флагман попало 8 снарядов, несколько человек было ранено, включая командующего флотом контр-адмирала Роберта Вирена.

23 ноября расстрел броненосца продолжился. В этот день в «Ретвизан» попало 14 280-мм и шесть 150-мм снарядов. Около 16 часов корабль с креном на левый борт сел на грунт. На нём погиб один и было ранено шесть человек. Ночью с корабля свезли боеприпасы. 24-го экипаж покинул корабль.

Севший на грунт броненосец «Ретвизан»

Эскадренный броненосец «Пересвет» 23 ноября получил пять попаданий 280-мм снарядами, но главной целью для японцев пока был «Ретвизан». Покончив с ним, на следующий день противник принялся за «Пересвет», добившись 20 попаданий 280-мм снарядами. После десяти попаданий начался сильный пожар, и командовавший броненосцем капитан 2-го ранга Дмитриев, опасаясь взрыва погребов, приказал открыть кингстоны. Корабль сел на грунт.

После захвата Порт-Артура на «Пересвете» побывал английский журналист Г. Сеппинг-Райт. Он вспоминал:

Поднятый японцами броненосец «Пересвет» в Порт-Артуре. 1905 г. 29 июня 1905 года «Пересвет» был поднят японцами, переименован в «Сагами» (древнее название японской провинции Канагава) и торжественно включён в состав японского флота. Переход в Сасебо он совершил своим ходом. Ремонт в доке продолжался до 17 августа, после чего корабль направился в Токийский залив для участия в параде, посвящённом победоносному окончанию войны.

Покончив с броненосцами, стоявшими на внутреннем рейде, 25 ноября (8 декабря) японцы начали громить другие корабли. Вновь перенесли огонь на броненосный крейсер «Баян», который в октябре уже повредили. С 9 до 17 часов по крейсеру было выпущено до 320 снарядов. Четыре из десяти попавших в крейсер снарядов были 280-мм. Не имея подводных пробоин, корабль оседал в воду, так как отсеки заполнялись водой в результате борьбы с пожарами. К полудню 26 ноября (9 декабря) крейсер, наполнившись водой, с 15-градусным креном на левый борт всем корпусом лёг на грунт Восточного бассейна. В этот же день, 25 ноября (8 декабря), был разбит бронепалубный крейсер «Паллада».

Стоит отметить, что русское командование не удосужилось добить корабли. Японцы, после захвата Порт-Артура, подняли их с грунта, отремонтировали и ввели в состав своего флота.

«Ретвизан» («Хидзэн») в составе японского флота. Вскоре после захвата Порт-Артура японцы приступили к подъёму севших на грунт русских кораблей, благо вода едва доходила им до верхней палубы, и то во время прилива. К концу 1908 года из 12 находившихся в строю японского флота броненосцев ровно половину составляли бывшие русские корабли. «Ретвизан» был поднят 22 сентября 1905 года и переименован в «Хидзэн» (название одной из старых японских провинций). Первоначальный ремонт был выполнен в Порт-Артуре (или Рёдзюне — город новые хозяева тоже переименовали), затем корабль отбуксировали в Сасебо. Полностью ремонтные работы завершились лишь в ноябре 1908 года.

Подвиг «Севастополя»

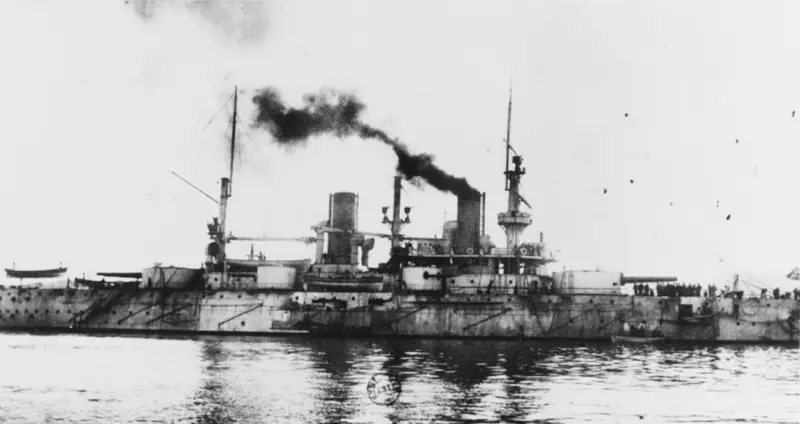

Командиры кораблей не приняли никаких мер, чтобы спасти либо уничтожить свои корабли. Только решительный капитан Николай фон Эссен попытался спасти свой эскадренный броненосец «Севастополь», и корабль выдержал напоследок 7-дневное сражение с 26 ноября (9 декабря) по 3 (16) декабря 1904 года со всеми миноносными силами японского флота.

10 августа «Севастополь» во время рейда подорвался на мине, его отремонтировали только 24 октября. 9 ноября флотские командиры обсуждали вывод в море оставшихся кораблей, но такой прорыв сочли бессмысленным. К 25 ноября почти все крупные корабли погибли без боя. Вирен разрешил Эссену выйти на внешний рейд.

Ночью броненосец перешёл в бухту Белый Волк, где начали готовиться к прорыву блокады. Нужно было установить демонтированные 152-мм орудия и увеличить численность экипажа (на корабле оставалось 100 моряков). На следующий день численность экипажа довели до 300 человек, установили противоторпедные сети, приступили к погрузке угля и боезапаса. Также начали сооружать вокруг броненосца бон. Штатные сети не защищали нос и корму, поэтому носовую часть защитили навесными сетями, но корму пришлось оставить открытой.

Эссен собирался в одну из ближайших ночей попытаться прорваться в море и пойти на соединение со 2-й Тихоокеанской эскадрой, которая в это время находилась в районе Мадагаскара.

Николай Оттович фон Эссен (11 декабря 1860, Санкт-Петербург — 7 мая 1915, Ревель)

Выход «Севастополя» противник заметил не сразу, выпустив утром 26 ноября (9 декабря) по месту его старой стоянки свыше 300 280-мм снарядов. Днём, когда погода прояснилась, броненосец обнаружили, и адмирал Того решил атаковать его миноносцами.

В ночь на 27 ноября шесть японских миноносцев 9-го и 15-го отрядов выпустили торпеды, но с такой большой дистанции толку не было. В следующую ночь в атаку ходили миноносцы 10, 14, 15 и 20-го отрядов, но им пришлось вернуться из-за сильного ветра. Атаке в ночь на 29 ноября снова помешала плохая погода, хотя японцы издалека обстреляли броненосец торпедами, но без успеха.

В ночь на 30 ноября японцы пошли в решительную атаку. В операции участвовало 7 миноносцев 14-го и 20-го отрядов, а также два минных катера с броненосцев «Микаса» и «Фудзи». Их прикрывал 10-й отряд миноносцев. «Севастополь» охраняли канонерская лодка «Отважный» и семь миноносцев — всё, что осталось от эскадры. «Бон» всё ещё не был готов, и одна из торпед взорвалась в носовой навесной сети, вызвав трещины в подводной обшивке длиной до 0,9 м, из-за чего оказалось затопленным отделение подводных минных аппаратов.

Два японских миноносца и оба катера были повреждены. По мнению русских моряков, один миноносец был потоплен 305-мм снарядом, хотя японцы этого не признают.

«Севастополь»

В ночь на 1 декабря японцы решили попробовать атаковать с помощью малых миноносцев. Но один миноносец подорвался на мине и погиб. Выпущенные японцами торпеды прошли мимо.

В ночь на 2 декабря японцы бросили в бой почти все имеющиеся силы — 23 миноносца, а также минный катер с «Фудзи». Было выпущено около 30 торпед, большинство из которых взорвались о бон и в противоторпедных сетях. Снова от близкого взрыва была повреждена обшивка в носовой части. Катеру с «Победы» под командованием квартирмейстера Апалинова, по нашим данным, удалось торпедировать японский миноносец, ещё один — № 42 — был потоплен торпедой с миноносца «Сердитый», которым командовал лейтенант С. И. Дмитриев. Повреждения получили несколько японских миноносцев.

В ночь 3 декабря японцам сопутствовал успех. Девять миноносцев добились двух попаданий в бортовую сеть, из-за которых была повреждена обшивка и оказался затопленным ряд отсеков. Но критической стала третья торпеда, попавшая в незащищённую корму. В результате её взрыва затопило рулевое отделение и смежные отсеки. Также японцам удалось повредить торпедой миноносец «Сторожевой», а при взрыве торпеды, попавшей в броненосец, погиб паровой катер.

За все атаки японцы выпустили около 80 торпед, потеряли два миноносца (№ 42 и 53), а ещё 13 были серьёзно повреждены.

Крен броненосца доходил до 8 градусов, корабль уже не имея возможности выйти в море. Стал выполнять функцию плавучей батареи, Эссен был назначен начальником Ляотешаньского отдела обороны крепости.

Последнюю стрельбу по противнику «Севастополь» провёл 19 декабря, а вечером был получен приказ о затоплении оставшихся на плаву кораблей в связи со сдачей крепости. На следующий день броненосец, на котором не действовал руль и имелось всего 40 человек экипажа, был с помощью парохода «Силач» выведен на глубокую воду и затоплен на 50-метровой глубине.

Все остальные крупные корабли русской эскадры, за исключением погибшего на мине «Петропавловска», были японцами подняты и введены в строй.

Последняя фотография броненосца «Севастополь», сделанная после торпедного попадания 3 декабря 1904 г. Отчётливо виден крен на правый борт.

Информация